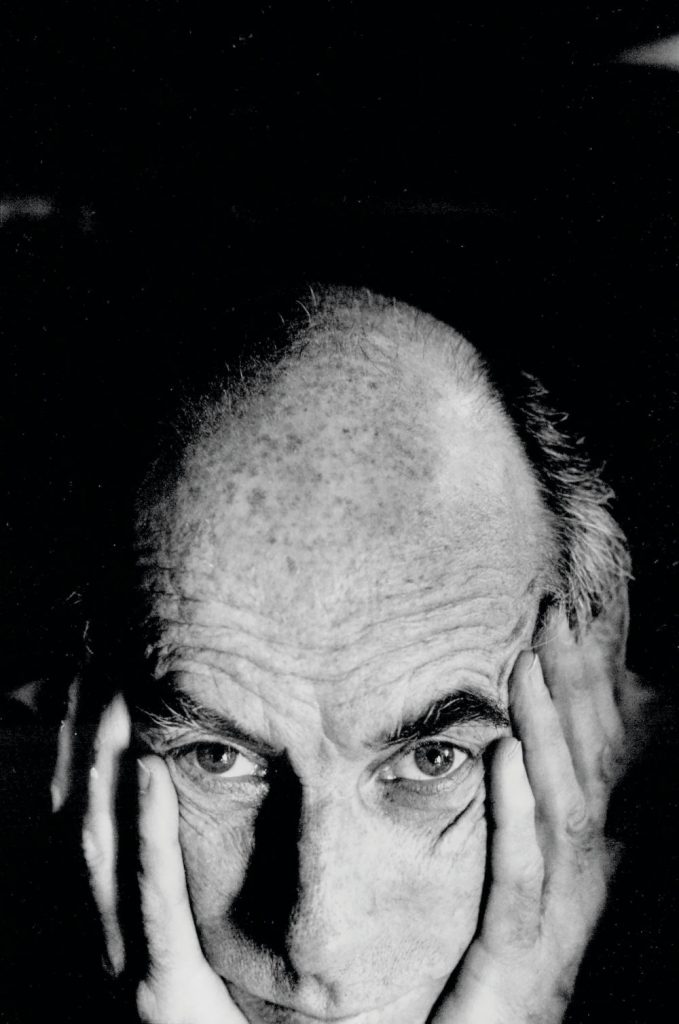

Torna finalmente in commercio, dopo una lunghissima assenza, uno dei grandi dischi di trio pianistico degli ultimi decenni. È l’occasione giusta per ripercorrere la lunga carriera del misconosciuto strumentista e compositore neozelandese Mike Nock

Mike Nock è un pianista flessibile e dal linguaggio composito, legato e no al lessico afro-americano. Forse facilitato, in questo, dal provenire da una «terra di nessuno» per il jazz come la Nuova Zelanda, dov’è nato nel 1940, o dall’essersi formato tra studi classici e pratica nel rock’n’roll: un percorso affine a quello di Mal Waldron. O forse – l’ipotesi più interessante – spinto a questo da un talento e un’immaginazione musicale davvero superlativi, un bisogno naturale di espressione attraverso la musica che potrebbe essere difficile appagare nei confini di una sola comunità linguistica. Certo è che quasi tutta la sua musica realizzata da leader nell’arco di oltre mezzo secolo sembra essere la prova vivente della «qualità» di un musicista eclettico in quanto completo. La si avverte così anche nei suoi dischi di area jazz-rock, mentre fa eccezione, almeno parziale, qualcuno di taglio neo-bop realizzato negli anni Novanta. E i conti, in fondo, tornano.

L’affare increscioso è che proprio questa sua caratteristica, quasi non ci sono dubbi, lo avrebbe mantenuto sempre ai margini della scena: dapprima perché incompatibile con il bisogno del jazz di legittimarsi come arte attraverso l’ideologia; poi perché il jazz, superata con fatica quella fase, l’avrebbe elaborata insieme al bisogno di reinventarsi anche lanciando nuove figure. Infatti, per sapere qualcosa su Nock oltre i dati elementari di Wikipedia, non resta che ricorrere alla corposa monografia che gli ha dedicato il pianista e compositore, suo connazionale, Norman Meehan (Serious Fun. The Life And Music Of Mike Nock, Victoria University Press, 2010). Altrove il suo nome compare a tutt’oggi pochissimo e di sfuggita, dalla carta stampata alla rete.

Il primo materiale prodotto da Nock consiste nei due dischi incisi a Sydney con il trio chiamato The 3 Out, di cui è in pratica leader («Move», 1960, e «Sittin’ In», 1961, con l’aggiunta di fiati). È bop aggiornato ad allora e privo di infiltrazioni free. L’elemento personale, dato un repertorio per lo più di standard, si riconosce in qualche pezzo originale dall’atmosfera più riflessiva o con richiami a un folklore meno mediato dall’idioma jazzistico. Poi, evento chiave della sua vita, la borsa di studio che nel 1961 lo spedisce per un anno al Berklee College di Boston, dove ha occasione di perfezionare la sua cultura musicale, e lo porta a fissare dimora in America per oltre vent’anni. Durante il periodo bostoniano comincia la sua attività di pianista «della casa» in un locale in cui si avvicendano soprattutto jazzisti mainstream come Coleman Hawkins, Pee Wee Russell, Benny Carter… Avrebbe suonato anche in un quartetto di Sam Rivers (con l’allora sedicenne Tony Williams alla batteria), ma non sappiamo quanto avanzate fossero al tempo le idee del sassofonista. Segnali decisamente interessanti ci giungono invece dopo un paio di anni di attività a New York, quando Nock è ingaggiato da Yusef Lateef, con il quale registra dal vivo al Pep’s di Filadelfia nel 1964 e in studio, l’anno dopo, il sottovalutato «1984». In questo disco in quartetto – frammentario persino oltre la media dei dischi di Lateef – il suo contributo si direbbe addirittura insostituibile. A parte la presenza di un suo pezzo originale eseguito in trio (Love Waltz), è sensibilissimo e sapiente il modo di interpretare pezzi del leader sintatticamente complessi (dall’eponimo sound piece ad alcuni piccoli capolavori di deriva armonica orientaleggiante come Listen To The Wind e Gee! Sam Gee).

Nei due anni successivi Nock dovrebbe aver suonato essenzialmente del neo-bop, avendo collaborato, per quello che si ricostruisce, con Booker Ervin e Stanley Turrentine, oltre che per brevissimo tempo con i Jazz Messengers di Art Blakey: nulla di documentato da registrazioni. Si passa quindi a un mese imprecisato del 1967 per riconoscere una nuova tappa significativa, ed è un disco inciso da leader, «Almanac», con il suo gruppo del momento (Bennie Maupin, sax tenore e flauto; Cecil McBee, contrabbasso; Eddie Marshall, batteria): un disco di composizioni tutte originali che soprattutto rispecchia la sua personalità di musicista poliedrico, tra begli abbandoni modali, a volte anche più desolati di quelli di Wayne Shorter, un paio di puntate nel blues e qua e là qualche ditata di free.

Probabilmente, se il nastro di «Almanac» diventa disco solo dieci anni dopo (costituendo un prodotto anomalo della Improvising Artists Inc. di Paul Bley e Carol Goss), è proprio perché al tempo la propensione di Nock ad approfondire la funzione emozionale della musica un po’ a discapito di un segno linguistico univoco era stata scambiata per mancanza di radicalità: cioè di personalità, per come si ragionava allora. Un’adeguata immagine del Nock autore non sarebbe stata comunque scontornata neppure quando quella stessa propensione lo porterà a innestarsi nel nascente jazz-rock con il gruppo The Fourth Way.

Creato a San Francisco verso la fine del 1968 con il violinista Michael White (già accanto a Nock nel quintetto di John Handy) e in sezione ritmica Ron McClure e di nuovo Marshall, il gruppo resta in piedi a stento un paio di anni, riuscendo a incidere solo tre dischi, due per la Capitol e uno per la Harvest («The Fourth Way», 1969, «The «Sun And Moon Have Come Together», 1969, e «Werwolf», 1970). Ancora una volta non colpisce, proponendo del jazz-rock una faccia meno caustica e, perciò, meno spettacolare di quella che al momento rimbalzava dalle formazioni di Miles Davis al trio Life Time di Tony Williams: i Weather Report e la Mahavishnu Orchestra nasceranno soltanto nel 1971. Il sound, guidato dal pastoso violino di White (solo lievemente amplificato) e appoggiato sui colori sensibili di Nock al Fender Rhodes, è di un’originalità innegabile. Ma la musica mescola semplice e complesso, spesso mimetizzando la sua ricchezza e la sua parte di avventura armonica dietro una prevalente superficie «popolare» e, soprattutto, alternando nei repertori pensose composizioni modali (Clouds, The Sun And Moon Have Come Together, Farewell Goodbye, Strange Love, Tierra del Fuego, Mesoteric Circle) ad altre di un funky un po’ sbracato e qualcuna di un folklorismo non più che descrittivo. Cosa che in parte si osserva anche nel disco MPS «Between Or Beyond», realizzato in trio senza White appena sciolto il gruppo.

L’ipotesi interessante è sempre che Nock, per il suo straripante «senso della musica», con annesso bisogno di interpretare musica di svariati tipi e livelli, abbia trascurato di organizzare il suo lavoro anche rispetto a quella strategia, pur esistente, che in tanti casi porta a fare tutt’uno di politica autoriale e politica commerciale: stando ad allora, si pensi a Keith Jarrett o allo stesso Davis di «In A Silent Way» e «Bitches Brew». È probabile che Nock ci abbia pensato in seguito, nell’inoltrata seconda metà degli anni Settanta, quando accanto a un’attività di sideman sempre eterogenea (la Thad Jones-Mel Lewis Orchestra, Dave Liebman, Jeremy Steig, Tal Farlow), la sua produzione da leader sembra come divaricarsi: da una parte, dischi in solo o in quartetto, puntualmente acustici e, si direbbe, privi di sbavature (i sensibili «Talisman» e «Piano Solos», in solitudine, e l’almeno altrettanto pregevole «In, Out And Around», in quartetto con Michael Brecker, tutti del 1978); dall’altra dischi «che concedono», classificabili più come easy listening o genericamente fusion che non propriamente jazz-rock («Magic Mansions», 1977, con Charlie Mariano, «Climbing», 1979, con Tom Harrell e John Abercrombie, e «Succubus», 1980, con il dimenticato sassofonista Alex Foster). Si dà il caso che, se in questi ultimi non mancano composizioni tutt’altro che banali, negli altri (almeno i due in solitudine) non ne mancano di così gradevoli da catturare qualsiasi ascoltatore di pop con un minimo di confidenza con la musica strumentale. È un po’ quello che è accaduto con «Facing You» e «The Koln Concert» di Keith Jarrett, con la differenza che Jarrett tende molto a suonare «il suo modo di suonare», creando musica a tratti erratica, mentre Nock suona sempre «pezzi», musica organizzata benché tanto improvvisata, che sia più o meno complessa e che appaia più vicina alla cultura jazzistica o classica o pop. Rarissimi gli «esercizi di stile».

È in ogni caso sui pezzi più lirici e melanconici di quei bei dischi del 1978 che prende forma la sua piena maturità. E non fa meraviglia che questo passi per un bel disco realizzato con la ECM, «Ondas», inciso nel 1981 in trio con Eddie Gomez e Jon Christensen. Ci si chiede piuttosto come mai un produttore quale Manfred Eicher, storicamente sensibile alla musica pianistica e agli sconfinamenti del jazz oltre il genere, non abbia più curato Nock dopo averne pubblicato un disco tanto vicino a queste aspettative estetiche e che non esiteremmo a considerare un capolavoro. Sarebbe il colmo se l’impressionistica musica modale di Nock, qui portata a una vetta altissima di improvvisazione «pertinente», gli fosse sembrata troppo intelligibile, troppo musicale! Ci piacerebbe poter scartare questa ipotesi, a costo di rinunciare a ogni spiegazione.

Intanto Nock ricomincia a frequentare sempre più spesso Australia e Nuova Zelanda finché, nel 1985, non decide di lasciare definitivamente gli Stati Uniti (dichiarando di non sopportare più l’America reaganiana) per stabilirsi a Sydney, facendosi un po’ perdere di vista dall’Occidente.

La sua ricerca prosegue e ci lascerebbe nuovo materiale di rilievo, se solo fosse più facilmente accessibile. Già nel 1983 Nock realizza in solitudine (suonando piano acustico, Fender Rhodes e sintetizzatore Prophet 5) la colonna sonora della pellicola Strata del regista neozelandese Geoff Steven (sorta di film «filosofico» sul rapporto dell’uomo con la natura); quindi, nel 1987, il disco «Open Door» in duo con un batterista (il neozelandese Frank Gibson), contenente per la prima volta pezzi di totale improvvisazione. La sua produzione discografica a ogni modo si dirada per i tanti impegni da cui si fa assorbire. Nock insegna in questo e quel conservatorio, coltiva giovani talenti di più strumenti, compone musica anche in ambito classico, accompagna jazzisti di passaggio a Sydney; in pratica asseconda quella sua indole di musicista tuttofare che già era stata tra le cause del suo mancato successo. Sicché in tutta la prima metà degli anni Novanta incide soltanto un disco di effettivo rilievo, il delicatissimo «Touch» (1993) in solo, e nella seconda, chiamato a dirigere la collana di jazz della Naxos (per la quale fa incidere sia nuovi talenti sia musicisti sottovalutati), ne realizza per la stessa etichetta un altro paio, «Not We But One» (1996) in trio e «The Waiting Game» (1999) in duo con Marty Ehrlich. Naturalmente accanto ad altri da co-leader o da sideman, di cui non spicca che qualche sua composizione, come al solito di un certo magnetismo.

Ma c’è da pensare che questo modo non agguerrito, non competitivo di gestire una carriera di musicista giovi alla qualità della musica più di quanto non si supponga, senza per questo prestare il fianco al moralismo spicciolo di chi disprezza l’industria della musica. Perché il dato di fatto è che la produzione di Nock, finché si è articolata in più direzioni, contiene qualche episodio di modesta qualità estetica (alcuni pezzi del repertorio dei Fourth Way e forse qualcuno in più dei dischi pseudo-fusion di fine anni Settanta), ma nessuno esattamente di modesta qualità musicale, essendo le due cose distinte. Poi, una volta venuto meno quell’interesse, non ci riserva che qualità musicale del più alto livello e a sua volta generatrice di qualità estetica. Se già «Talisman», «Piano Solos» e «Ondas» convergono in un’anticipazione illuminata e sincera dell’attuale, eventuale «genere sopra i generi» della musica pianistica, tutti i dischi pianistici (cioè senza fiati) incisi da Nock negli anni Duemila ne rappresentano l’eccellenza, gli esempi più ricchi di improvvisazione e al tempo stesso di autentiche idee musicali, vera musica, vera poesia. «Kindred» (2012) e «Beginning And End Of Knowing» (2015), entrambi in duo con un batterista e costituiti di sola musica improvvisata, ne sono una testimonianza inconfutabile.

Nel corso del nuovo millennio Nock ha inciso anche qualche disco con un gruppo di medio taglio (il Mike Nock Project), un disco di composizioni del musicista pop australiano Andrew Klippel e un’opera lunga circa quaranta minuti («Transformations», 2011) per quartetto jazz (piano, sax, contrabbasso e batteria) affiancato a un quartetto d’archi (il New Zealand String Quartet). Nel complesso, tutta musica che non solo si fa ascoltare senza gridare alla banalità o al cattivo gusto ma, non di rado, ci riserva anche assolute squisitezze.

Al piano, Nock neppure possiede un tocco inconfondibile. La sua impostazione è piuttosto classica. Inconfondibile è sempre ciò che suona, compone, immagina all’istante mentre improvvisa: la musica continuamente prensile che fa nascere rimacinando spunti semplici e complessi secondo una logica tutta emotiva. Insomma, se ancora oggi sono in pochi a conoscerlo, è anche colpa della geografia. Laggiù è un po’ un altro mondo.

Paolo Vitolo

Recensioni dei dischi

Talisman (ENJA, 1978; cd Solid Records, Giappone)

In, Out And Around (Timeless, 1978; cd Solid Records)

Piano Solos (Timeless, 1978; cd Solid Records)

Ondas (ECM, 1981)

Open Door (Ode, 1987)

Dark And Curious (VeraBra, 1990)

Touch (Birdland, 1993)

Not We But One (Naxos, 1996)

The Waiting Game (Naxos, 1999)

Changing Seasons (DIW, 2002)

An Accumulation Of Subtleties (FWM, 2008)

Kindred (FWM, 2012)

Beginning And End Of Knowing (FWM, 2015)