Dire che Vijay Iyer – compositore, pianista, didatta – viaggia su un tragitto favorevole è un colossale eufemismo. Negli ultimi tempi la sua voce si è rivelata una delle più importanti e significative nell’ambito del jazz e della nuova musica. Le sue composizioni elastiche, che traggono molteplici influenze dall’intera storia del jazz, dal minimalismo, dalla diaspora sud-asiatica, dallo hip-hop e dall’elettronica, lo hanno reso caro a chi ama farsi coinvolgere dalla musica.

Il suo ultimo album, «Break Stuff» esplora le attuali possibilità del trio jazz in versione acustica. Con la partecipazione di vecchi collaboratori quali il contrabbassista Stephan Crump e il batterista Marcus Gilmore, il lavoro più recente di Iyer estende e distende le strutture jazzistiche, dilatando la percezione del tempo con risultati entusiasmanti. È un disco che raggiunge incroci nei quali gli ascoltatori non sanno intuire la direzione che prenderanno i musicisti, e che riesce sempre a lasciare a bocca aperta.

«Break Stuff» è il terzo lavoro pubblicato dall’artista indiano-americano sotto l’egida di ECM. Iyer è entrato tra gli artisti dell’etichetta nel 2013, accettando un invito permanente a mostrare i suoi molteplici interessi. Il primo disco per ECM, «Mutations» (2014), è un’opera ambiziosa che presenta una suite in dieci parti per quartetto d’archi, pianoforte ed elettronica. Si tratta di brani formati da elementi interattivi che consentono agli esecutori di seguire direzioni individuali nell’ambito di un obiettivo comune, ed è l’esempio di una delle tante metodologie pratiche che Iyer adotta nei suoi progetti.

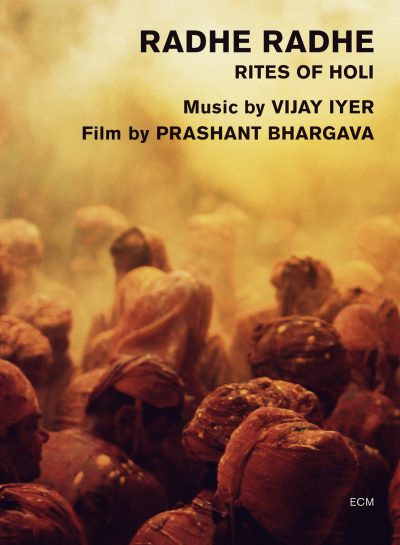

La seconda uscita ECM comprende il film Radhe Radhe e la relativa colonna sonora, entrambi realizzati in collaborazione con l’acclamato regista Prashant Bhargava, scomparso improvvisamente per un attacco cardiaco nel maggio del 2015 a soli 42 anni. Il lavoro è stato commissionato dalla University Of North Carolina, Chapel Hill, come parte di una serie dedicata al centenario della Sagra della primavera di Igor Stravinskij. Iver e Bhargava hanno deciso di non realizzare un omaggio a Stravinskij o un estratto dell’opera, bensì di rielaborare la commissione come una singolare lettura della festa induista Holi, che a sua volta ha luogo in primavera. È un’avvincente esperienza multimediale che cattura le potenti immagini degli otto giorni di festeggiamenti nella città indiana di Muttra, considerata il luogo della nascita di Krishna. La colonna sonora di Iyer offre una personalissima miscela di jazz, nuova musica ed elementi indiani.

Le molte facce della sua attività hanno fatto ottenere a Iyer una vasta considerazione critica e, di conseguenza, svariati premi di alto livello e numerose sovvenzioni pubbliche e private. Il più significativo è il MacArthur Genius Grant, che gli è stato attribuito nel 2013. Nell’annuncio ufficiale, il comitato del MacArthur ha definito Iyer «un accanito indagatore della musica e delle sue comunità, procedure, storie e teorie. Egli esplora a fondo elementi ritmici, melodici e strutturali traendoli da una vasta gamma di fonti, al fine di costruire una musica per solista o per ensemble che sia sempre molto varia e guidata dall’improvvisazione». Nel 2012, a Iyer è stato assegnato anche il prestigioso Doris Duke Performing Artist Award. Il 2013 lo ha visto ottenere una cattedra nel dipartimento di musica dell’università di Harvard.

Pur tra tanti riconoscimenti ufficiali e numerose opportunità lavorative, il viaggio di Iyer è stato ostacolato da tutta una serie di detrattori, non soltanto tra i critici di jazz più convenzionali ma anche tra qualche collega musicista. Nella nostra conversazione, Iyer esplora le sue molte passioni e i pericoli che ha incontrato sotto forma di vantaggi e svantaggi, razzismo, anti-intellettualismo e gelosia professionale.

Negli ultimi tempi sei stato sommerso da un’ondata di avvenimenti favorevoli. Che effetto hanno avuto sulle tue priorità di compositore?

Mi capitano dei periodi in cui le cose si intersecano: per esempio, ricevo commissioni per quartetti d’archi, per gruppi da camera o per ensemble strumentali che non fanno proprio quel che faccio io o non necessariamente affrontano la musica alla mia maniera. Quindi il problema è capire come trovare un punto comune partendo da tali premesse. D’altronde, a pensarci bene, si tratta di una costante nella storia di questa musica. Un caso per tutti, quello di Miles Davis e Gil Evans. Spesso la gente ha le origini più disparate e deve lasciare un segno su situazioni cui non è comunemente associata. E può capitare che tutte le parti in causa riescano a scoprire cos’è possibile portare a compimento. Mi ritrovo di frequente a pensare in questi termini. Tutte queste opportunità mi hanno fornito, tra le altre cose, moltissimi nuovi contatti legami, collaborazioni. Adesso devo pensare a come far musica secondo nuove metodologie.

E le tue ambizioni sono cresciute di pari passo con le opportunità?

Forse ambizione non è mai stata la parola giusta. È una definizione che mi sento appiccicare spesso, ma io non ho mai visto così la mia attività. C’è ben altro. Tutti i progetti che ho portato a termine mi erano in un certo senso indispensabili. Molto spesso vengo invitato a occuparmi di qualcosa, e si tratta di attività interessanti. Nel 2017 sarò il responsabile artistico dell’Ojai Festival in California, che fin dalla nascita si è sempre occupato di musica classica. Un’edizione l’aveva curata pure Stravinskij. Questo significa che posso rimodellare a mio piacimento una situazione del genere, trasformandola in qualcosa che dia un senso ai miei valori di artista. Magari posso coinvolgere anche qualche collega. Insomma, non è che sono io a sbattermi per ottenere lavori più grossi, è solo che mi chiedono di farli.

Il percorso artistico che stai seguendo ha portato con sé un aumento delle responsabilità?

Casomai si tratta di spirito di servizio, di capire cosa posso fare io per gli altri e cosa può fare la musica. O come riuscire a investirla di un ruolo positivo nella vita di qualcuno. E, da insegnante, come poter avere un impatto positivo sui miei studenti. Sono tutte domande che mi pongo. Certo, provo un senso di responsabilità nei confronti di chi fa musica. Mi capita di lavorare con studenti delle medie e del liceo, ragazzi che vengono da situazioni diverse. Alcuni sono clamorosamente avvantaggiati e altri clamorosamente svantaggiati. Quando lavoro con i più fortunati, provo a domandare qual è il loro obiettivo di musicisti e cosa pensano di poter offrire al mondo. Con gli altri, i più sfortunati, cerco di far capire che c’è qualcuno che li ascolta. Quindi, le mie responsabilità sono molto terra terra: non mi occupo tanto del futuro del jazz quanto di chiedere se la gente si ritiene in grado di fare qualcosa.

E l’ondata di reazioni positive emerse nel momento in cui sei passato a ECM ha reso ancor più significativo questo rapporto?

A dir la verità, tutta questa situazione è venuta fuori un po’ alla volta. In un solo mese – nel 2013 – il passaggio a ECM, la borsa della MacArthur e la nomina di professore a Harvard sono state annunciate a distanza di un paio di settimane. La conseguenza di tutto questo è che uno finisce ancor più sotto il microscopio. Da un giorno all’altro, la gente ha cominciato a sentir parlare di me e, a volte, la reazione era «ma chi diavolo è ‘sto tipo?» In sostanza, tante persone che non si interessano al mio genere di musica mi hanno visto d’un tratto nei notiziari della sera oppure intervistato da Charlie Rose o Tavis Smiley. Di colpo, tutti quanti avevano qualcosa da dire su di me. È stato un po’ bizzarro ma sono momenti che non durano. Nel corso degli anni mi è già capitato diverse volte di ritrovarmi per un istante sotto i riflettori. Sono cose che ho imparato a valutare nei giusti termini.

Com’è nato il rapporto con ECM?

Li ha contattati il mio manager e hanno risposto dopo dieci minuti! È andata così. Da molto tempo – lavoro col mio manager dal 2004 – ogni tanto mandavamo loro un piccolo segnale. Ogni tanto ci sentivamo, ma in maniera saltuaria. Questa volta, invece, hanno risposto subito, proprio quando avrei potuto rinnovare il contratto con la ACT, la mia precedente etichetta. La ACT si è comportata benissimo con me: è molto presente e considerata in Europa, dove a un certo punto ero addirittura visto come un membro della nuova generazione di musicisti europei. Una convinzione parecchio strana; ci avevo pensato su e mi ero accorto di essere l’unico americano dell’etichetta… Non voglio certo essere sciovinista, ma la mia identità di artista è legata agli ultimi cent’anni di vita americana e alla sua musica. Anche tutte le altre correnti musicali con le quali sono in rapporto finisco per vederle attraverso la lente del mio essere americano.

Una volta Tyshawn Sorey mi ha addirittura definito un «americanista». Sono di origine indiana e nato negli Stati Uniti ma il valore che do alla comunità afroamericana e ad altre comunità «di colore» è forte, così come quello che mi lega al mondo della musica classica. I miei rapporti, il mio passato e il mio punto di vista sulla musica erano quindi più in linea con la storia di ECM, un’etichetta che ha prodotto oltre mille album tra cui lavori fondamentali di Wadada Leo Smith, dell’Art Ensemble Of Chicago, di Dave Holland con Steve Coleman e di Keith Jarrett. Un’etichetta che abbraccia anche il mondo della classica contemporanea, al quale mi sento sempre più legato. Di conseguenza, ECM mi sembrava il posto giusto in cui, per la prima volta in vita mia, riuscire a mettere assieme tutte queste cose.

ECM ti ha offerto un accordo a tempo indeterminato, consentendoti di portare avanti i progetti più disparati. Su cosa stai lavorando?

ECM non firma contratti di esclusiva ma li lega a singoli lavori. Non c’è scritto da nessuna parte che resterò in ECM per sempre, eppure in un solo anno abbiamo già portato a termine tre progetti. Oltre a quelli già usciti, «Mutations», Radhe Radhe e «Break Stuff», ne abbiamo in cantiere un altro paio, tra cui un album in duo con Wadada Leo Smith. Tutte queste cose succedono perché interessano a Manfred Eicher, che ha fiducia in me come artista. Prima di arrivare in ECM avevo fatto diciassette dischi, e credo che la mia immagine fosse quella di un tipo che sa gestire situazioni diverse e i cui lavori sembrano vendere bene. Inoltre, Manfred voleva essere coinvolto a livello di produzione, cosa che a me andava benissimo perché è un mestiere in cui eccelle: ho grande rispetto per i risultati che ha ottenuto. La sua visione estetica è differente, e l’ampiezza delle sue produzioni è significativa. Quando la gente parla di cliché, a proposito di Ecm, rende un cattivo servizio all’etichetta. Basti pensare, che so, ad «Avant Pop» di Lester Bowie, un disco dall’impatto micidiale. Per tornare a Manfred, ho appunto scoperto che si fida di me come artista. E le nostre conversazioni avvengono su questo livello di parità.

Come si lavora in studio con Eicher?

Come si lavora in studio con Eicher?

Manfred è assai pratico ma non è un impiccione. È molto paziente, ascolta con grande attenzione, reagisce in maniera costruttiva a quel che sente. È lui che gestisce i microfoni, il riverbero, le dissolvenze. È lui che mi aiuta a scegliere le takes. Per «Break Stuff» abbiamo impiegato mesi a trovare la giusta sequenza dei brani. Per «Mutations» c’è stato un bel dibattito su come costruire la struttura dell’album. Discutiamo anche su quali pezzi debbano far parte di un disco, su cosa fare di un brano che mi lascia perplesso eccetera. Insomma, Manfred è come un secondo paio di orecchie tra le quali è contenuta un’enorme saggezza. Lui rispetta le mie scelte e io sto a sentire le sue. Assieme, riusciamo a fare un buon lavoro.

Tra i tuoi lavori, «Mutations» è, fino ad oggi, quello più ad ampio raggio. Perché ti è sembrato il più adatto a inaugurare il rapporto con ECM?

È stata un’idea di Manfred. Io gli avevo mandato parecchie cose perché le valutasse, compresi dei lavori in sestetto, altri di Fieldwork, pezzi da camera. Secondo lui, «Mutations» avrebbe avuto un impatto più forte, oltre a presentarmi come compositore. È da molto tempo che faccio musica del genere con gli organici più disparati. La prima esecuzione della suite Mutations è avvenuta nel 2005 ma non l’avevo mai incisa perché le etichette «di jazz» non ci vedevano sbocchi commerciali. Farla con ECM, invece, aveva la sua logica. C’è chi la definisce musica sperimentale, eppure i suoi ingredienti sono quelli che ho sempre utilizzato. Mutations è più basata sulle regole della variazione. Qualunque groove suoniamo col trio finisce sempre per trasformarsi. Ogni ripetizione porta con sé qualcosa di nuovo. Il punto era riuscire a fare altrettanto con musicisti che non si definiscono improvvisatori. Ed è diventato questo il problema da risolvere. Volevo dar loro la possibilità di affrontare la musica secondo le regole e i tratti estetici cui sono abituati. Quindi non è mai neanche entrata in gioco l’ipotesi di chiedere di improvvisare, soltanto di fare delle scelte in situazioni particolari. Saranno anche scelte limitate ma toccano pur sempre a loro. Non sono certo il primo a fare una cosa del genere, nella musica classica, o a chiederlo agli esecutori. È una tradizione della musica americana, si può trovare per esempio nei lavori di Christian Wolff. C’è tutto un modernismo musicale del secondo dopoguerra in cui le partiture erano in un certo qual modo «aperte» o lasciavano libertà di scelta, magari più descrivendo l’atteggiamento da adottare che fornendo indicazioni precise. Insomma, cose del genere si sono già viste in partiture che consentono un’esecuzione non necessariamente gestita da una singola persona. Tutti devono ascoltare, calarsi nella parte e imprimerle una direzione.

Il tuo pezzo per pianoforte Meta-Études è l’esempio di come un brano possa svilupparsi in maniera generativa. Immagino verta più sulle regole della variazione che sul modo convenzionale di affrontare l’improvvisazione.

L’improvvisazione è un concetto vasto. In realtà non ha limiti. E nel mio caso escluderei che non si tratti di improvvisazione. In realtà, secondo me quasi tutto ciò che facciamo è improvvisato. L’ho definita «generativa» perché la partitura include azioni che finiscono per creare suono. In un certo modo sono precise, ma in un altro restano vuote. Le indicazioni agli esecutori sono aperte. Una di esse richiede di scegliere due o tre intervalli e suonare una linea melodica utilizzando solo questi intervalli e con la mano destra. Un ambito pressoché infinito. Non è specificato come suonare tale linea né quale dinamica, tempo o metro utilizzare. L’esecutore deve decidere al momento. Un’altra indicazione comporta lo scegliere cinque suoni dall’altezza non precisata e il trovare il modo di variarli in maniera espressiva così da tirarci fuori qualcosa. Poi ci sono altre indicazioni che possono essere combinate assieme.

E, quando lo esegui, qual è il tuo processo decisionale?

Mentre lo suono cerco di capire come dargli un senso compiuto. Ma questo compito tocca anche all’ascoltatore. Ogni volta che lo eseguo, so che non sarà mai ripetibile alla stessa maniera. L’obiettivo del brano non è l’imbalsamazione, la lettura definitiva. Non sto cercando di dire: «L’ho composto io, questo è quanto», bensì: «Sto lavorando a questa cosa, come la organizzo? Come posso plasmare questa esperienza così da darle allo stesso tempo una direzione e un senso di completezza?

Hai detto che i procedimenti creativi che sottostanno a «Break Stuff» derivano dal concetto di sottrazione. Puoi approfondire?

Molto di ciò che suona il trio è nato da musica per gruppi allargati. Il quadro di partenza era più ampio, e da esso ho continuato a ridurre, a sottrarre. Il materiale del trio tende ad accumularsi in maniera spesso confusa. Hood era stato scritto per sestetto e, ovviamente, le parti dei fiati sono sparite. Col trio abbiamo suonato una versione di un pezzo per grande formazione dal titolo Open City, una suite per diciotto musicisti. In origine era stato eseguito con il romanziere Teju Cole e il rapper Himanshu Suri. La riduzione per trio, che abbiamo ribattezzato Chorale, è ben più di un distillato. È qualcosa di completamente diverso. È come la versione dub di non so cosa. Agiamo sul brano come se facesse parte di un contesto ambientale. Se prendi Bird Of Paradise di Charlie Parker, ti rendi conto che lui sta suonando sulla forma di All The Things You Are ma non sulla melodia, che non cita mai. Parker si aggira tra la forma e crea qualcosa di nuovo. Esiste la struttura ma non il contorno, insomma. E ovviamente non c’è neanche il tema. Ecco un altro esempio di sottrazione.

«Break Stuff» segna una tua evoluzione compositiva? Se sì, quale?

«Break Stuff» comprende un numero di mie composizioni superiore a quello dei dischi precedenti. Su quelli per ACT avevo inciso molte cover perché l’etichetta voleva le mie edizioni. Io però non intendevo cedere i diritti di troppe mie cose, quindi ho pensato che era il caso di suonare di riffa o di raffa anche musica altrui. È andata così anche per questa ragione. E curiosamente la cosa ha finito per volgersi a mio favore. Forse il quartetto veniva colto come qualcosa di troppo diverso. Il pubblico non riusciva a capire, nel mio caso, dove finisse il compositore e dove iniziasse il pianista. Per certa gente, sembrava che fossi appena arrivato da Marte! Per me era tutto il contrario: cercavo solo di suonare come Monk e Coltrane. «Cosa c’è che non va?» pensavo. «Possibile che non si capisca?» Eppure lo avvertivo soltanto io, tutti mi vedevano come qualcosa di completamente fuori posto. Non coglievano il legame tra ciò che stavo facendo e la cosiddetta tradizione.

Nonostante questo, hai finalmente ottenuto un grande successo e adesso tutti sanno chi sei.

Be’, alla fine sì, ma c’è voluta una bella dose di pazienza. Tutti gli artisti che hanno davvero portato qualcosa di nuovo – quelli che muovevano l’ago della bilancia – ci sono passati. Non che io lo abbia fatto di proposito, beninteso. Vedo i dischi ACT come un passaggio obbligato per imparare ad ascoltare la mia musica. C’era chi diceva che io non suonassi sugli accordi perché non conoscevo la tradizione. Che stronzata. Solo perché avevo deciso di non registrare un quintale di standard, tutti pensavano che non li sapessi suonare. Assurdo.

Parli dei critici o dei musicisti?

Entrambe le categorie continuavano a chiedermi se conoscessi gli standard. «Ma che razza di domanda è?», ho sempre pensato.

Ed erano musicisti famosi?

Esatto. Ma anche critici di gran nome.

Cosa pensi del contesto che rende possibile il formarsi di queste reazioni?

Di solito il contesto implica il non avermi mai ascoltato oppure il percepirmi come un corpo totalmente estraneo. E di solito si trattava di giovani musicisti formati dall’industria didattica del jazz. Non che avessero per forza chiaro cosa stessi facendo, e non era neanche il problema di come suonavo; erano solo prevenuti nei miei confronti. Quindi, sui dischi ACT, mi ero fatto un punto d’impegno di suonare brani altrui, roba che la gente dovrebbe comunque ascoltare. Ero curioso di sentirmi dire una buona volta se facessero parte o no della tradizione del jazz. Così ho inciso pezzi di Henry Threadgill, Julius Hemphill, Andrew Hill, Michael Jackson e Flying Lotus, tutta musica che mi stava a cuore. Ho suonato anche cose di Ellington, Herbie Nichols, Bud Powell e Monk. Quindi, dal momento che nel 2013 c’è stata ancora gente che ha detto: «Iyer ignora un secolo di musica nera» (cito alla lettera), mi sono reso conto che gli obiettivi di questi personaggi erano ben altri.

Pensi che in tutto questo ci siano dei tratti di razzismo?

Sì, ma non è questo il punto. Quelli che mi apostrofavano così erano tutti bianchi. In parte perché volevano/vogliono essere loro a definire la musica nera: ecco, questo sì che è razzismo. Il fatto che ci sia io nel mezzo non ha importanza, perché il problema è che questa gente non riesce a scrollarsi di dosso l’idea di aver investito così tanto nel tentativo di possedere questa musica. E questo fenomeno è sempre esistito fin dal primo disco di jazz, fin dalla Original Dixieland Jazz Band, un gruppo di bianchi che imitava la musica nera. Sono cent’anni che va avanti questa faccenda. Ecco una delle cose che tengono assieme l’intera storia del jazz: l’irrefrenabile desiderio dei bianchi di volersi impadronire di qualcosa che proviene dai neri e di sottrarre loro quell’identità culturale, o la semplice idea di voler decidere che cosa è il jazz o che cosa non è e quali siano i suoi confini. Pertanto, quando mi ritrovo coinvolto in una conversazione idiota come quella di cui abbiamo parlato prima, ormai so bene che si tratta di bianchi che cercano di impadronirsi della musica nera.

La tua origine è indiano-americana. Visto che non sei nero, quali sono le implicazioni di un simile punto di vista quando è applicato a te?

Quelli pensano di potermi intimidire perché, secondo loro, non appartengo a nessuna delle due parti in causa.

Hai lavorato con alcuni dei più importanti jazzisti afroamericani di ogni tempo. Possibile che chi ti critica non lo capisca?

No. Chi parla con un tale livello di ignoranza non è interessato a capire le cose come stanno. È mosso da tutt’altri desideri. Mi riferisco ai musicisti, beninteso. Di me i critici si occupano in maniera diversa perché, alla fine, loro le cose le ascoltano. Ricevono i dischi, i comunicati stampa. Ma certi musicisti vivono come in una bolla, senza sapere chi c’è in circolazione o che cosa stia facendo, se non per tramite dei loro amici. Magari si ritengono eclettici perché ascoltano i Radiohead, ma di cosa succede non hanno la minima idea. I critici hanno una visione più ampia. Ed è qui il paradosso: continuavo a vincere tutti quei referendum della critica, eppure gran parte dei musicisti neanche mi aveva sentito nominare.

Ho il sospetto che da parte dei musicisti possa entrarci anche una consistente gelosia professionale.

Succede anche questo. Un premio come il MacArthur ti distingue dalla massa e crea un gigantesco squilibrio sulla scena. È come se, senza preavviso, un meteorite ti cadesse sulla testa, trasformandoti in qualcosa di eccezionale e lasciando tutti gli altri ad arrovellarsi nel tentativo di comprendere. «Perché diamine è capitato a lui e non a Tizio o a Caio?» dice la gente. Oppure: «Perché io no?» Posso capirla. Gran parte dei musicisti vive nell’indigenza e, quando vede un collega ricevere quella che sembra una somma incredibile, ha di queste reazioni. Anche l’ammontare di questi premi viene pubblicizzato in maniera ingannevole, perché sembra che ti rovescino addosso una valanga di quattrini. In realtà si limitano a garantirti cinque anni di sovvenzioni. Quindi la faccenda è ben diversa. Ti finanziano per un periodo ben preciso, con l’obiettivo di farti creare qualcosa.

Qual è stata la reazione della critica alle tue composizioni che formano la maggior parte di «Break Stuff»?

Anche in «Break Stuff» ci sono alcune cover. Meno che sugli album ACT, dove rappresenta-vano circa il cinquanta per cento. E chi scriveva dei dischi ACT si riduceva sempre a parlare delle cover, tutte le recensioni si incentravano sempre su Human Nature, The Star Of A Story e Mystic Brew. Sulle mie composizioni, neanche una parola. Quando Steve Lehman ha inciso un disco in trio, ricordo di avergli detto di stare in campana perché nessuno avrebbe parlato dei suoi brani ma solo delle cover. Puoi perderci tutto il tempo che vuoi, sui tuoi pezzi, anche sputarci sangue, ma la critica finirà per ignorarli. Questo perché non sanno come parlare della musica, punto e basta. Non hanno gli strumenti per parlare di musica in senso assoluto. Sanno soltanto paragonare un brano a qualcos’altro; e, se registri una cover, possono sempre mettere a confronto la tua versione con il brano di partenza o con un’altra cover. Ma con le composizioni originali si ritrovano senza punti di riferimento, ed è in questi casi che il linguaggio critico si mostra in tutta la sua aridità. Sempre i pochi, stessi aggettivi, che non ti portano mai da nessuna parte.

Le composizioni originali fanno venire l’ansia alla critica, che allora diventa ostile e continua a ripetere su di me cose del tipo: «È tutta una questione di matematica». Si tratta di razzismo vero e proprio. Lo scorso anno ho tenuto un discorso al raduno degli ex alunni asioamericani di Yale, descrivendo una costante che mi è parso di notare negli scritti critici che mi riguardano. Un modello dialettico riferito alle minoranze, nel quale si continua a definire la mia musica «cerebrale» e «matematica». Entrambi questi aspetti sono in conflitto con la mia esperienza di musicista che vuole rivolgersi alla gente. Quando suoniamo in pubblico non è affatto così, e non è così la reazione di chi ci ascolta, neanche tra gli ascoltatori cosiddetti «normali». La prima cosa cui pensano i critici nel descrivere la mia musica è: «Beh, ha origini asiatiche, quindi c’entrerà la matematica». Ma non credo che di Giant Steps parlerebbero in questo modo. Non l’hanno mai fatto né mai lo faranno. Lo stesso vale per Countdown. È intitolato proprio Countdown – conto alla rovescia – ma nessuno lo definirà mai come un brano matematico. E anche qui c’entra il razzismo, l’idea che i neri non possano accedere al rigore, all’intelletto e che tutto rientra nel campo dell’intuizione, del genio istintivo. Il corollario è che uno come me non fa parte di questo mondo perché il genio istintivo non gli appartiene. Io dovrei contare solo sull’intelligenza e sulle equazioni matematiche. Questa costante la vedo riapparire a intervalli regolari, proprio come un sacco di recensioni di «Break Stuff» ne descrivono la musica come governata da regole matematiche.

Pensi che entri in gioco anche un fatto di anti-intellettualismo?

Senza dubbio. Sostenere che in questa musica non possano esistere il pensiero, il rigore, la conoscenza è razzismo. Il jazz è musica nera. Proviene da menti geniali, brillanti, innovatrici che hanno lavorato e pensato senza sosta, si sono documentate, hanno studiato musiche di ogni tipo per raggiungere i loro obiettivi. Questa musica non è saltata fuori dal nulla, ma la gente sembra non volerlo ammettere. Io ho lavorato con Steve Coleman, Butch Morris, Wadada Leo Smith, Roscoe Mitchell, George Lewis e Amiri Baraka. Sono tutti degli intellettuali, pensatori di grande profondità che agiscono con estremo rigore. E questo aspetto è a malapena sfiorato da gran parte del linguaggio critico.

Cosa vuol dire essere un sideman nella tua band?

Spero possa offrir loro un senso di liberazione, perché a essere sinceri io non è che dica poi molto. Le cose procedono per accumulazione da parte di tutti, non c’è spazio per gli obiettivi del singolo. Il gruppo offre una serie di informazioni che emergono dall’agire collettivo. Lavoriamo sui dettagli delle composizioni o degli arrangiamenti, e questo richiede del tempo. Dobbiamo sentirci a nostro agio, è questo su cui lavoriamo. E l’unico modo per ottenerlo è suonare. Tutto qui, in sostanza. Non stiamo molto a discutere su come fare qualcosa, e spero che proprio per questo motivo siamo in grado di offrire un’esperienza di ascolto gratificante, così che io possa tenere assieme una band in grado di lasciare ampio spazio e visibilità a chi vi suona. Mettermi in prima fila non mi interessa più di tanto. Secondo me, non produce buona musica. Faccio fatica ad ascoltare una band il cui leader è sempre in evidenza. Mi dà un leggero senso di oppressione. Nell’ambito della nostra musica, quello che si definisce un assolo non lo è veramente mai. È invece sempre in relazione a ciò che stanno facendo gli altri, e così dovrebbe essere ascoltato. Insomma, per me funziona così. Tutti quanti siamo in prima fila nello stesso istante. Il mio ruolo di leader esce fuori nel saper dare continuità alla musica, visto che non prepariamo scalette. È qui che faccio la differenza.

Dimmi allora come organizzi al volo il programma di un concerto.

Io attacco a suonare, la band mi viene dietro e ne nasce qualcosa. I pezzi più vecchi del nostro repertorio hanno oltre dieci anni di vita, quindi le possibilità sono molteplici, ma ciò che decidiamo di fare deve essere adeguato alle circostanze. Spetta a me come iniziare, come andare avanti, quando inserire le transizioni e come concludere. Anche durante un concerto, io sono sempre in modalità di valutazione. Quindi, mentre suoniamo, devo stare attento anche a come il singolo brano si inserisca nel complesso dell’esecuzione. Certe volte, riascoltando la registrazione di un concerto, mi capita di dire: «Eppure mentre suonavamo non l’abbiamo vissuto così. Questo o quel passaggio sembrava ben più lungo». Succede, perché sperimentare dall’interno una situazione la rende ben diversa. Se fai parte del pubblico, devi accettare un’esecuzione nella sua globalità. Se stai suonando, invece, ti ritrovi a pensare: «Qual è la cosa giusta da fare adesso?» È un momento assai importante per i musicisti sul palco. E, durante un set da 90 minuti, di tali momenti ce ne sono parecchi, forse anche una decina.

La nostra idea di concerto non prevede un’esecuzione impeccabile. Ci interessa più essere sicuri che, quando succede qualcosa, non ci siano risposte sbagliate. Siamo arrivati a capire cosa significa suonare assieme proprio suonando assieme. Non c’è differenza tra la teoria e la pratica o tra un concetto e la sua realizzazione. Abbiamo sempre cercato di andare avanti, e la nostra musica è nata da ciò che abbiamo fatto assieme. Per questo motivo abbiamo ormai una sorta di convinzione che deriva dal fatto che per noi niente è sbagliato, perché non c’è possibilità di errore. Tutto quel che facciamo è musica. Di conseguenza, io capisco benissimo dove sto andando e dove sarò raggiunto dagli altri musicisti.

Qualche riflessione sulla tua amicizia e sul tuo rapporto di lavoro con Prashant Bhargava.

Qualche riflessione sulla tua amicizia e sul tuo rapporto di lavoro con Prashant Bhargava.

Siamo stati amici per quindici anni. Abbiamo fatto un sacco di cose assieme ed eravamo veramente intimi. Non solo sul versante lavorativo ma anche su quallo personale. Per questo siamo riusciti a fare dell’arte. Il nostro era un viaggio comune. L’avevo conosciuto nel 1999 al CBGB, il locale di New York, e molti dei nostri amici erano gli stessi. Nella circostanza stavo suonando con Imani Uzuri, durante una serata condivisa con Saul Williams. A Prashanti era piaciuta la mia musica ma non riusciva a capire come qualcosa di tanto intenso potesse venire da un tipo come me, che in apparenza sembrava così mite e gentile. Ricordo che mi chiese da dove saltasse fuori tutta la tensione che c’era nella mia musica. Era curioso di sapere quali fossero i miei conflitti. Da lì iniziò a venire a un sacco dei nostri spettacoli, così come la sua famiglia. Nel 2008, quando suonammo al Chicago Jazz Festival, ci portarono le samosa della madre di Prashanti, che è una cuoca leggendaria. Da tanto che ci mandarono fuori di testa, quelle samosa, ne parlavamo ancora ad anni di distanza! Infine diventò intimo amico anche degli altri membri della band. Aveva un legame personale con ciascuno di noi, compresi Marcus Gilmore e Tyshawn Sorey.

Dopo essere diventati amici, lavorammo su un po’ di cose. La prima impresa di carattere professionale fu la copertina del mio disco «Panoptic Modes» La foto di copertina e la grafica dell’album sono state un’autentica avventura. Prashanti era un tipo assai determinato. Aveva un forte senso estetico e una profonda consapevolezza dei propri gusti, in senso positivo e negativo. E, ovviamente, le nostre origini erano comuni. Lui voleva sempre essere aggiornato su tutto, con un approccio di avanguardia.

L’impegno successivo fu nel 2006 per «Still Life With Commentator». Fu lui a lavorare sul video che veniva proiettato durante gli spettacoli. Nel 2011, quando mi fu proposto di realizzare Radhe Radhe, la prima cosa che mi venne in mente fu quella di lavorare con Prashant. Ciò che venne fuori non aveva ovviamente nulla a che fare con Stravinskij ma parlava di noi e delle nostre origini. Decidemmo di raccontare una storia di tutt’altro genere, di esplorare la festa induista Holi, che ha luogo anch’essa in primavera. Fu di Prashant l’idea di girare il film in India e non in qualche altra località della diaspora. Voleva tornare alla fonte di tutto, iniziare un viaggio di grande spiritualità. E più scavava, più l’esperienza si faceva risonante.

Nel documentario su Radhe Radhe, tu sostieni che il destino della musica è più nelle mani dell’ascoltatore che in quelle del compositore.

Il semplice fatto di essere un compositore, o di definirsi un compositore vero e proprio ti inserisce nella tradizione dei compositori con la C maiuscola. Radhe Radhe mi ha coinvolto in una sorta di dialogo storico con Stravinskij, che per l’appunto è un compositore con la C maiuscola. Lui si vedeva parte di una grande tradizione di compositori europei, maschi e geni, che assemblavano la musica in maniera ben precisa. Fare il compositore significa essere considerato sempre allo stesso modo, in base al valore di ciò che è scritto sulla pagina. Le royalty del tuo lavoro si accumulano col passare degli anni, in base alle esecuzioni. Se un brano diventa importante o classico è perché in qualche modo una comunità di ascoltatori e una particolare sovrastruttura di critici gli hanno conferito valore. Di conseguenza, la tua importanza è legata a un fatto di economia politica che non ha niente a che fare con l’attimo dell’esperienza musicale.

Anil Prasad

(traduzione di Luca Conti)

Leggi anche la Guida all’ascolto di Vijay Iyer