LA MUSICA DI HERBIE NICHOLS

Ho iniziato a viaggiare sul serio, per ragioni musicali, verso la metà degli anni Sessanta: Stati Uniti, Canada, Europa occidentale. Almeno un centinaio di persone, negli ultimi quarant’anni, sono venute a chiedermi tutto quel che sapevo sull’Herbie Nichols compositore. Mai sull’Herbie Nichols poeta, letterato, pianista di livello mondiale, accompagnatore supremo – a suo agio in ogni genere di musica – sideman di un’ampia gamma di grandi musicisti e cantanti, conversatore brillante, umorista, bon vivant (questo lo pensava lui) eccetera… Sempre e solo sul Nichols compositore.

Solo negli ultimi tempi ho davvero colto il significato di questa specifica richiesta. Il mondo conosce Herbie Nichols attraverso le sue incisioni per la Blue Note, la Bethlehem e poco altro. E alla fine ho capito che se le mie conoscenze di Nichols e della sua musica fossero limitate a queste registrazioni, anch’io me ne verrei fuori con la stessa, precisa domanda: puoi dirmi qualcosa di più su questo compositore?

Nel corso degli anni abbiamo assistito a una progressiva scoperta di nuovi lavori di pugno di Nichols, che ha peraltro inciso pochissimi standard: uno per la Savoy (S’ Wonderful), uno per la Blue Note (Mine) e due per la Bethlehem (Too Close For Comfort e All The Way). Di conseguenza, agli occhi del mondo, Herbie è sempre stato in primo luogo un compositore. E gli va riconosciuta una grande tenacia nel restare fedele alla propria linea, così come va riconosciuto al suo più assiduo produttore, Alfred Lion, di aver saputo credere in ciò che stava ascoltando.

Art Blakey, sostegno ritmico delle due prime sedute Blue Note di Herbie, ricorda che tali occasioni sono state le uniche in cui abbia mai avuto a che fare con il pianista: «Non l’ho mai conosciuto più di tanto, neanche sapevo dove stesse di casa. È stato Alfred Lion a chiedermi di suonare con lui».

Art Blakey, sostegno ritmico delle due prime sedute Blue Note di Herbie, ricorda che tali occasioni sono state le uniche in cui abbia mai avuto a che fare con il pianista: «Non l’ho mai conosciuto più di tanto, neanche sapevo dove stesse di casa. È stato Alfred Lion a chiedermi di suonare con lui».

Così possiamo definire quelle incisioni un vero e proprio lavoro di gruppo: da un lato Herbie che braccava da tempo Alfred Lion per fargli ascoltare la sua musica e dall’altro Lion, infine convinto della sua eccezionale validità, che organizzava le sedute di registrazione e cercava gli accompagnatori giusti. Il buon gusto di Lion si è quindi ulteriormente rivelato nella scelta di due tra i più grandi contrabbassisti di ogni tempo, Al McKibbon e Teddy Kotick, così come dei due (forse) più grandi batteristi della storia: Art Blakey e Max Roach. E, come si può facilmente capire all’ascolto, anche la qualità sonora di queste incisioni rimane insuperata per l’epoca.

Se, da un lato, molti dei colleghi di Nichols si esprimevano spesso, in quei tempi, in maniera molto banale, addirittura semplicistica per non dire grossolana, o facevano breccia nei cuori della gente ricorrendo a versioni di celebri successi altrui, Herbie (che all’epoca della prima seduta Blue Note aveva trentasei anni) scelse di dedicare il suo primo e unico momento di notorietà alla documentazione della propria musica, escludendo in modo quasi assoluto ogni contributo esterno. Questo, come ho già fatto notare, è palese: la musica incisa da Nichols è quasi sempre la sua, malgrado una conoscenza smisurata e approfondita, direi caleidoscopica, delle opere di moltissimi altri autori.

Almeno un centinaio di persone, negli ultimi quarant’anni, sono venute a chiedermi tutto quel che sapevo sull’Herbie Nichols compositore. Mai sul Nichols poeta, letterato, pianista di livello mondiale, accompagnatore supremo – a suo agio in ogni genere di musica – sideman di un’ampia gamma di grandi musicisti e cantanti, conversatore brillante, umorista, bon vivant

Il motivo di questa feroce ostinazione risulta ancor più evidente sfogliando il catalogo delle composizioni di Nichols: un quaderno tenuto e aggiornato dallo stesso Herbie e poi conservato dal padre Joel (che me l’ha gentilmente fatto consultare). I brani più antichi, quattro romantiche ballad, risalgono al 1939; gli ultimi al 1961. L’opera di Nichols copre quindi ventidue anni di attività, e comprende circa 170 lavori. Quando ho ricevuto da Joel Nichols il catalogo del figlio, mi sono reso conto di conoscere solo una settantina di queste composizioni, gran parte delle quali è stata incisa per la Blue Note, oltre alle dodici per la Bethlehem – di cui cinque restano inedite – il Whose Blues e il Nichols And Dimes della seduta con Chocolate Williams (Savoy, 6 marzo 1952) e quattro brani registrati da Mary Lou Williams, il più significativo dei quali è Opus Z (noto anche come Stennell). Ma tutto questo materiale, oltre ai manoscritti che lo stesso Nichols mi ha lasciato, ammonta a molto meno della metà di ciò che Herbie ha effettivamente scritto. Il resto è andato perduto, o distrutto.

Il catalogo elenca inoltre lo stile di ciascun brano: ballad, marcia, stomp, shuffle, blues, valzer (3/4 e 9/4), calypso, mambo, tango, «modern», «swing», rag, «Caribe pasha» eccetera, indicando quindi un’ampia varietà di risorse e interessi. In aggiunta, esistono brani come Bartok e Tee-Dum, Tee Dee che non sono nemmeno elencati. E spiace anche apprendere, sempre dal catalogo, che una buona metà delle composizioni di Nichols, comprese quelle a noi note, era fornita di parole! Per quanto mi riguarda, ed è seccante ammetterlo, all’inizio conoscevo solo due dei testi di Herbie: Lady Sings The Blues e Vacation Blues. Una volta ascoltammo insieme un malconcio test pressing di due calypso, Crackup e Worship Delilah, nei quali figuravano un coro misto e un gruppo in stile africano, ma questo è tutto ciò che ricordo.

Nel periodo della nostra amicizia, ovvero gli ultimi due, tre anni della sua vita, Herbie aveva deciso di cambiare le modalità di presentazione della propria musica, superando il format del trio pianistico che caratterizza la sua intera produzione discografica. Alla sua morte, questa trasformazione era in fase molto avanzata. Da un lato Nichols stava valutando l’inserimento di sassofonisti e trombonisti (il sottoscritto, per esempio), e dall’altro già sentiva la sua musica interpretata anche da legni e archi, come quella di molti grandi maestri le cui opere conosceva a menadito e che l’avevano influenzato fin dall’inizio: Bartók, Prokof’ev e Hindemith. Più volte mi riferì di aver da tempo arrangiato molti dei suoi brani per, testuale, «una strumentazione classica». Ma niente, nel suo catalogo o altrove, fornisce riferimenti specifici a questa iniziativa. Per fortuna ci restano le sue incisioni per la Blue Note e la Bethlehem (e pochissimo altro), le sue poesie e qualche testo di canzone, oltre agli spartiti – pochi, purtroppo – in mio possesso.

DINAMICA – Ascoltate! A fondo, e in maniera specifica. Solo in questo modo la musica di Herbie vi verrà incontro ben più che a metà strada. Forse è proprio questo problema ad aver impedito, all’epoca, che la sua musica venisse apprezzata dal vivo, in situazioni dove il suo stile pianistico – che sapeva essere calmo e riflessivo – finiva per essere mascherato. Per fortuna, grazie alle incisioni in studio, il rapporto dell’ascoltatore con Nichols può svilupparsi in maniera diretta (consiglierei, nel caso, l’uso delle cuffie) e dedicarsi a percepire le sfumature. Herbie non pestava mai a vuoto, evitava di forzare: il suo uso dei trilli è in gran parte il prodotto di un sapiente autocontrollo, in cui la scelta delle parole, per così dire, è molto più importante dell’immagine complessiva. Si tratta di un livello di intensità ben più somigliante alla tradizione consolidata della musica da camera, e quasi sicuramente in diretta opposizione all’estetica della musica popolare statunitense. Ma la gamma dinamica è più che evidente, in queste esecuzioni: è soltanto più sottile e raccolta di quella di solito usata nel mainstream. La dinamica di Herbie è un sollievo, un autentico sollievo, e pervade di sé ogni altro aspetto della sua musica.

MELODIA – Per quanto mi riguarda, suonare e studiare con Herbie ha ridefinito alla radice il mio approccio melodico alla musica. Mi riferisco a quella che di solito va sotto il nome di «melodia obliqua», che gli esperti di storia del jazz fanno risalire a gente come Jimmy Noone, Hawk, Pres e Bird (e molti altri, senza dubbio) e che punta a mettere l’accento sugli intervalli meno ampi della costruzione melodica: non a totale discapito degli intervalli più ampi, ma solo per esplorare in maniera più razionale quelli di seconda e terza, come a voler fendere in maniera obliqua lo spazio tonale mediante una lama ben affilata. In questo modo la melodia riceve un’innata, intrinseca spinta orizzontale. L’approccio cosiddetto «obliquo» altera l’aspetto geometrico di una linea melodica, e il ristretto ambito che, così facendo, la definisce può suscitare l’impressione del parlato quotidiano, perfino della conversazione. I brani di Herbie, e i suoi arrangiamenti, vantano in abbondanza tali qualità «discorsive». È molto più facile ottenere questo risultato con la voce umana, con i glissandi del trombone o sul manico di uno strumento ad arco, ma riuscire in un analogo intento con uno strumento dall’intonazione predefinita come il pianoforte richiede un’assoluta padronanza della tastiera e dell’ambito tonale.

Herbie possedeva un vocabolario melodico del tutto personale. Molti luoghi comuni del bop, certe frasi fatte ormai di pubblico dominio, non figurano mai nel suo stile pianistico: e questo è un altro motivo della sua scarsa popolarità. Ma per gli ascoltatori più attenti questo dev’essere uno stimolo ad approfondire le sue linee melodiche, per capire cosa le fa funzionare. Ciò detto, il suo stile è comunque saturo di blues.

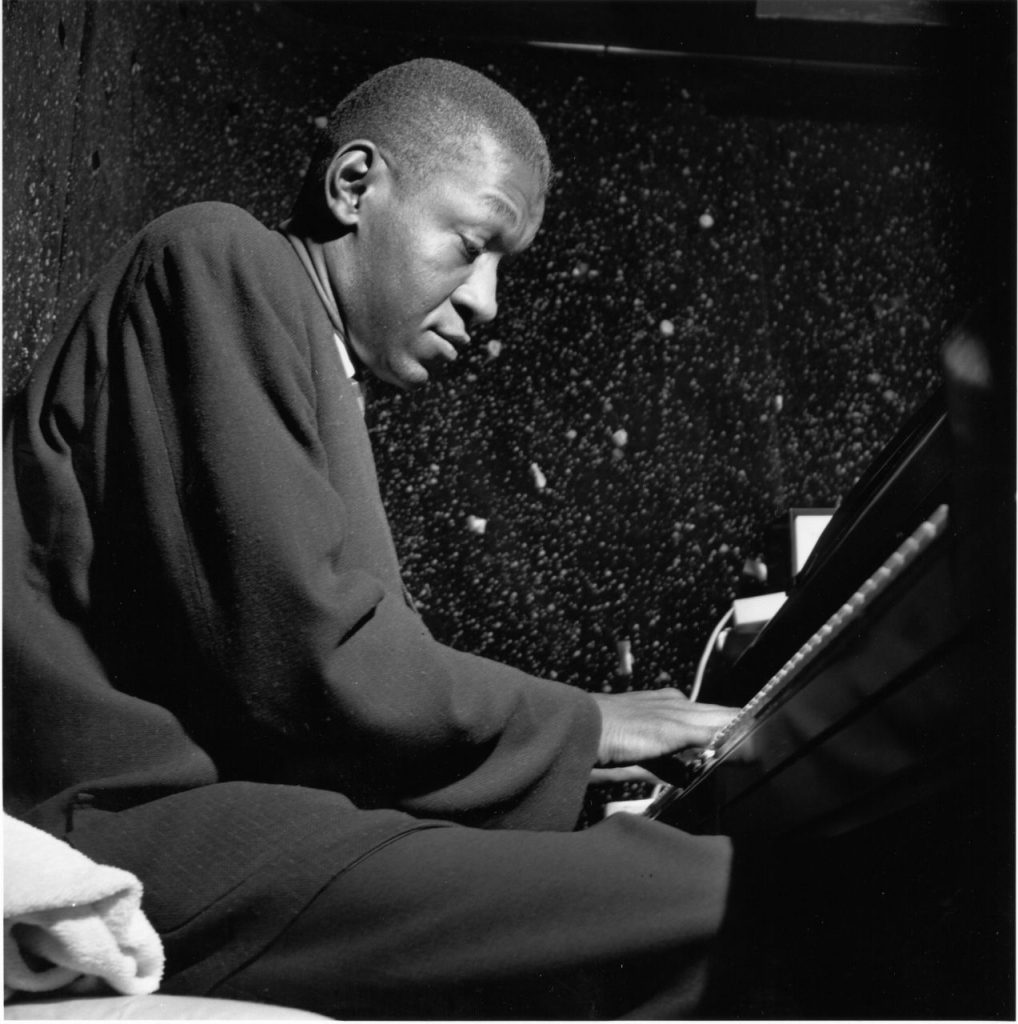

RITMO – Dal punto di vista tecnico, Herbie ottiene una solida e nitida precisione ritmica mediante un attacco più morbido del consueto. Il suo tocco somigliava più a quello di Billy Strayhorn, Nat Cole o Hank Jones, gentile ma allo stesso tempo ben controllato. Il suo modo di suonare usa tutta la gamma del ritmo, dal parlando rubato (ovvero l’ordinaria andatura della conversazione) a ogni possibile sovrapposizione all’interno del metro (tre, cinque, sei, sette su quattro), grazie a un procedimento «persuasivo», come lui stesso amava dire, e non «aggressivo». All’ascolto è evidente come Nichols affrontasse il pianoforte come un qualunque altro elemento della sua vita: con grandi dosi d’amore e di affetto. Nei passaggi più legati al bop, più straight ahead, dove maggior rilievo è dato alla mano destra che dialoga in crome con gli accordi sfalsati della sinistra, il fraseggio e l’articolazione di Herbie non sono paragonabili a quelli di nessun altro pianista. Si tratta di una combinazione molto elastica dei movimenti della mano destra, tra piccoli balzi e salti d’ampia estensione, molto simili al suo modo di camminare lungo una strada. E anche il rapporto ritmico tra le due mani ha, in Nichols, qualcosa di unico, comprendendo ogni possibile sfumatura, dagli unisoni a block chords alla completa indipendenza poliritmica. La sua esperienza professionale di accompagnatore e sideman lo metteva in condizione di suonare qualunque cosa gli venisse richiesto in un dato momento: rag, stride, boogie, barrelhouse; ma, quando si trattava della sua musica, Herbie mirava a scindere, quasi distillare, gli approcci più tradizionali per raggiungere un uso molto parsimonioso, direi minimale, della mano sinistra. Ma la cosa più incredibile, osservando la sua sinistra in azione, era come si muovesse sopra la tastiera, spesso senza suonare, tanto che le note suonate da Herbie con quella mano finivano per essere molto poche. La sua gestualità sembrava a volte sovraccarica, ma il più delle volte tali movimenti finivano per risultare in un’assoluta, essenziale scelta di note, e solo quelle giuste. C’è da chiedersi, ascoltando le sue incisioni, quante volte Nichols finisse per premere i tasti con la sinistra, senza farli realmente suonare, ma solo per ottenere delle vibrazioni per simpatia, generate acusticamente dalla mano destra. Da questo punto di vista, Herbie la sapeva lunga.

Uno dei suoi stratagemmi preferiti, dal punto di vista ritmico e melodico, era quello della frammentazione. Gli capitava spesso di isolare un nucleo melodico appena creato e reiterarlo più e più volte, fino a trasformarlo in qualcosa di completamente diverso. Così come, invece, poteva scegliere di lasciarlo sospeso a mezz’aria, affidandone la risoluzione alla mano sinistra, alla sezione ritmica o, addirittura, all’immaginazione dell’ascoltatore. Tali ripetizioni, con una certa frequenza, venivano disposte in nuove combinazioni ritmiche grazie a uno spostamento di accenti, tecnica questa di uso comune nel parlato e nella poesia. Ancora: su scala più ampia, un tipico espediente di Nichols nel manipolare il tempo era quello di anticipare di uno o due quarti l’attacco di un’intera sezione di brano, spostando quindi le divisioni di battuta e ottenendo un incredibile stato di sospensione, per poi recuperare l’anticipo proprio al culmine emotivo e ritmico del brano. Questa tecnica esecutiva è tipica del compositore che sa di poter giocare con le attese e i presupposti non solo dei suoi accompagnatori ma anche dell’ascoltatore.

Per i suoi brani, Nichols si serviva di un’ampia varietà di tempi. Ma il tempo moderato di The Spinning Song e Sunday Stroll, per esempio, è tirato al massimo della sua resistenza, e il beat è in questi casi altrettanto penetrante e significativo che su brani molto più veloci. A dir la verità, in tutto il suo repertorio, c’è un solo pezzo che si possa definire interamente rubato, il tenero Infatuation Eyes sul disco della Bethlehem, eseguito senza accompagnamento.

Per i suoi brani, Nichols si serviva di un’ampia varietà di tempi. Ma il tempo moderato di The Spinning Song e Sunday Stroll, per esempio, è tirato al massimo della sua resistenza, e il beat è in questi casi altrettanto penetrante e significativo che su brani molto più veloci. A dir la verità, in tutto il suo repertorio, c’è un solo pezzo che si possa definire interamente rubato, il tenero Infatuation Eyes sul disco della Bethlehem, eseguito senza accompagnamento.

L’origine di gran parte del vocabolario ritmico di Herbie può essere senza dubbio fatta risalire alla danza e ai movimenti dei ballerini, fino a includere quelli di tip tap, senza peraltro trascurare le figure ritmiche dei grandi batteristi. Lo stesso Nichols riconosceva apertamente questa influenza, tanto da aver dedicato molti dei suoi brani ai suoi ispiratori nel ritmo.

ARMONIA – C’è molta soddisfazione nell’incontrare qualcuno che è in grado di esercitare una particolare influenza sul «sistema» polifonico. Saper compiere un passo in avanti, tanto da conquistarsi una definitiva identità nel campo dell’armonia, ti mette alla pari di quei grandi maestri immediatamente riconoscibili dall’unicità delle loro scelte armoniche. Si tratta di una cerchia esclusiva, dominata da figure assolute come Duke Ellington, Thelonious Monk, John Coltrane, Cecil Taylor, Gil Evans, Charles Mingus, Miles Davis, George Russell, Carla Bley…

L’approccio armonico di Herbie si inserisce perfettamente in questa categoria. In questa specifica area Nichols mostra la stessa individualità esibita nella dinamica, nella melodia e nel ritmo. Non solo ha saputo attingere a fonti per lui facilmente raggiungibili come il jazz e la musica popolare del Ventesimo secolo, oltre che alla classica, ma è anche riuscito – grazie a ricerche del tutto personali – a tornare indietro nel tempo per esplorare le epoche dell’armonia modale e del basso figurato. Queste strutture, d’impostazione in prevalenza lineare, gli sono servite per sviluppare ancora più a fondo quella sorta di spazio aperto e flessibile in grado di assorbire grandi quantità di innovazioni armoniche senza mai perdere di vista la cantabilità della melodia. Così una composizione in gran parte omofonica (basata su una serie di block chords) come 117th Street dà l’impressione di avere una costruzione orizzontale malgrado sia, in realtà, verticale; e questo solo perché l’equilibrio complessivo è tutto in favore del primo aspetto.

Di conseguenza l’armonia è qui una funzione della melodia: è variegata, spezzata. Di questa armonia variegata troviamo, nel catalogo di Herbie, ogni possibile aspetto: sostituzioni armoniche, alterazioni, estensioni, inversioni, astrazioni, clusters in differenti registri, ma tutto quanto al servizio della melodia. Gran parte della musica pianistica e polifonica offre progressioni armoniche che funzionano in maniera quasi automatica, e sulle quali è stata innestata una linea melodica. Con Herbie avviene tutto il contrario: la sua «ipotenusa» (il lato maggiore del triangolo rettangolo) è in prevalenza data dal rapporto scala-accordo (ovvero melodia-armonia) piuttosto che l’inverso. Strutture verticali particolarmente dense sono da lui usate per deliberata scelta, piuttosto che indotte dall’uso comune. Eppure Nichols era un accompagnatore assai sensibile e di altissimo livello, direi straordinario. E ascoltate le sue linee di basso: funzionali e immediate, ma anch’esse delle vere e proprie melodie.

HERBIE E LE SUE «LEZIONI»

La prima volta che ho incrociato Herbie Nichols è stato all’inizio del 1960, durante una jam session nel loft di Dick Rath. Dick e Herbie si conoscevano già da qualche tempo, e in quella occasione si stavano divertendo come matti, assieme a Bobby Pratt e a un bel po’ di altra gente. Quando arrivai io l’euforia era già a buon punto, e tutti quanti si erano lanciati in un selvaggio collettivo dal quale emergevano, ogni tanto, spunti di un certo interesse. Nel bel mezzo del frastuono Bobby, che fino a quel momento non aveva fatto altro che suonare il pianoforte, decise di passare al trombone. Si alzò dalla tastiera e, mentre il brano (Yardbird Suite) andava ancora avanti, il suo posto fu preso da un tizio alto e distinto. Non avevo idea di chi fosse, né l’avevo mai visto prima; oltretutto, stavo cercando di inserirmi in qualche modo in tutto quel bailamme. Mentre suonavo, mi resi conto a un certo punto che la base armonica del brano si era in qualche modo trasformata, e tutti quanti – io compreso – avevano mutato stile. Gli accordi che giungevano dal pianoforte avevano qualcosa di magico, e in quel contesto mi ritrovai a pensare in maniera più accurata alle note che intendevo suonare, così come iniziarono a venirmi in mente certe idee che fino ad allora non mi avevano neanche sfiorato l’anticamera del cervello. Eppure il pianista sconosciuto era già svanito nella notte, mentre la musica continuava a suonare così come lui l’aveva improvvisamente forgiata. Era stato un lieve incantesimo, lanciato in maniera quasi impercettibile, ma tutto ciò che suonammo quella sera si ritrovò immerso in un’atmosfera del tutto nuova e particolare.

Gli accordi del pianista misterioso continuavano a risuonarmi nelle orecchie, e per ore e ore mi ritrovai inchiodato alla tastiera cercando di catturare ancora una volta quelle sonorità, ma senza molto successo. Poi, verso la fine dell’estate, fui assunto dal cornettista Jack Fine per suonare il contrabbasso nel suo trio, che doveva esibirsi ad Amagansett, Long Island. Potete immaginare la mia sorpresa quando scoprii che il terzo membro del gruppo altri non era che lo stesso, favoloso pianista di quella vecchia jam session; e si chiamava, l’avrete capito, Herbie Nichols. Parlammo a lungo, durante il viaggio in macchina per Amagansett, e fui colpito dalla sua intelligenza. Era un tipo molto aggiornato, che amava discorrere su una gran varietà di argomenti, ma quello musicale non fu neanche sfiorato fin quando non ci apprestammo a salire sul palco. Solo allora gli ricordai che stavo ancora cercando di ricostruire le concatenazioni di accordi che l’avevo udito fornire ai solisti durante quella ormai famosa jam session. Lui si sedette al pianoforte e, con aria estremamente calma e disinvolta, trasse dallo sgangherato verticale un’incredibile serie di accordi, densa e quasi elettrica. Allo stesso tempo, mi disse che anche lui si ricordava di come avevo suonato in quell’occasione, che gli avevo dato l’impressione di avere un buon orecchio e che potevo stare tranquillo: mi bastava ascoltarlo con attenzione e mettermi in un punto da cui poter osservare il movimento delle sue mani. Io e Jack Fine avevamo un repertorio mainstream, e ciò che suonammo quella sera restò essenzialmente in quell’ambito, fatto salvo il contributo di Herbie, che suonò il più squisito e rigoglioso stride piano in uno stile del tutto personale, diverso da qualsiasi cosa avessi mai sentito fino ad allora, grazie soprattutto alla sua grande maestria armonica. Era il pianoforte a tenere insieme la baracca: a me non restava altro che aggiungere qualche elemento decorativo a ciò che Herbie stava facendo. Jack Fine sfoderò una robusta prestazione melodica, e in breve il trio acquistò una sonorità ampia, direi spaziosa. Una cosa del genere, per inciso, mi era già capitata suonando in duo con il leggendario pianista stride Donald Lambert: nelle mani di tali maestri, il pianoforte diventa un’orchestra vera e propria, e ti fa sentire come il solista di un grandioso concerto, con una moltitudine di voci a fungere da guida, da sostegno, da controcanto. Con Herbie tutto questo era ancora più accentuato.

Il pomeriggio seguente ci ritrovammo nel locale vuoto, e Herbie si mise a fare un po’ di pratica alla tastiera: con calma, estraendo questo o quel ricordo dalla memoria e suonando accordi in libera associazione. Di quando in quando lo sentivo esporre un’idea che, senza dubbio, aveva per lui un fascino particolare; idea alla quale ogni volta sapeva tornare mediante strade diverse, fino a trasformarla in un enunciato di completezza assoluta. Era inoltre capace – e lo faceva spesso – di inserire nel bel mezzo di questa idea qualcosa di familiare, così che l’intera struttura non cessava mai di espandersi. Per la prima volta in vita mia potevo vedere un musicista intento a comporre sul serio al pianoforte. Un’altra caratteristica era il suo modo di cantare, di parlare, di lanciare esclamazioni durante l’esecuzione: in certi momenti scoppiava in una risata, perché magari gli era venuto in mente qualcuno o un fatto che riguardava un tizio di sua conoscenza, e finiva quindi per lanciarsi in lunghi racconti senza mai smettere di suonare. Insomma, era una conversazione tra Herbie e se stesso, tra Herbie e qualcun altro, tra Herbie e la sua Musa. So soltanto che il risultato musicale era stupefacente, e che le mie orecchie godevano appieno i frutti di questo dialogo.

Nel conoscerlo meglio, dopo quell’ingaggio a Long Island, scoprii che Herbie era nato l’1 marzo 1919 a Manhattan, cresciuto a Brooklyn e andato a scuola nel Bronx. I suoi genitori venivano dalle Indie Occidentali, erano gente molto orgogliosa e l’avevano tirato su allo stesso modo. Herbie era stato uno studente serio e brillante, e aveva preso lezioni di pianoforte da un insegnante privato. Conosceva in profondità una montagna di musica per pianoforte della tradizione europea, da Scarlatti fino a Bartók, sapeva leggere benissimo a prima vista e, per quanto riguarda la tradizione afroamericana, era immerso nelle opere di Morton, Joplin, James P. Johnson, Willie The Lion Smith, Hines, Ellington, Waller, Albert Ammons, Strayhorn, Garner, Tatum eccetera. Queste erano le basi della sua musica. Aveva un cervello incredibile: era un lettore vorace; scriveva poesie e giocava a scacchi dalla mattina alla sera, oltre a possedere profonde conoscenze di danza e cultura africana. Ricordo bene che ogni mattina leggeva il New York Times da capo a fondo, e gli capitava spesso di passare intere giornate a discuterne il contenuto. Aveva una soverchiante curiosità intellettuale ma, come gran parte degli uomini del suo stampo, erano pochissime le persone con cui poteva comunicare al meglio.

La sua musica attingeva a tutte queste fonti. Nel suo stile pianistico sono evidenti gli echi dell’Africa e delle Indie Occidentali, ma soprattutto dei luoghi e dei personaggi della New York dell’epoca: il Minton’s Playhouse, la Cinquantaduesima Strada, Harlem, il Village, la sua famiglia, gli amici, la gente incontrata in viaggio. Herbie non faceva mai un passo senza il suo diario, che chiamava «lo sciocchezzaio», e ogni volta che gli capitava qualcosa di significativo ecco che saltava fuori, per l’appunto, lo «sciocchezzaio» e, quasi per certo, un nuovo brano. Definirlo un acuto osservatore o una persona molto creativa, secondo me, significa non rendergli piena giustizia.

Nell’autunno dello stesso anno ebbero inizio le mie «lezioni». Certe volte era Herbie a telefonarmi, oppure lo facevo io, e me lo vedevo arrivare con nuove parti di trombone scritte con assoluta eleganza, dalle quali mi impegnavo a tirar fuori qualcosa mentre lui mi spalleggiava suonando il pianoforte come se fosse un’orchestra. Fin dal primo momento, quell’esperienza si rivelò un enigma. Le linee melodiche che scriveva Herbie erano lunghe e intricate, anche quelle più semplici. Di rado riuscivo a riprendere fiato proprio quando ce n’era davvero bisogno. E ogni volta che mi sembrava di aver afferrato una frase, ecco che mi si parava davanti un abbellimento cromatico, tale da far cambiare direzione alla melodia; e, con tutte quelle maestose armonie che salivano, scendevano, s’insinuavano per ogni dove, bastavano cinque minuti per farmi perdere il filo della struttura e costringermi a cominciare da capo. Tutto questo capitava ancora prima che avessi soltanto provato a improvvisare su quel materiale. Quando infine ci riuscii, mi si spalancò davanti agli occhi un nuovo mondo.

Già all’inizio di quelle «lezioni» avevo detto a Herbie, con tutti i miei venticinque anni di beata ingenuità, che la sua musica mi sembrava proprio something else (!) e che avrebbe fatto meglio a cercarsi qualche musicista in gamba per suonarla e inciderla. Con modestia, mi rispose che aveva già registrato in qualche occasione per la Blue Note e per la Bethlehem, ma sempre in trio, e che ciò di cui sentiva l’assoluto bisogno era, adesso, sentire le sue melodie interpretate da uno o più strumenti a fiato. A suo dire, componeva fin dall’adolescenza e aveva arrangiato un bel po’ dei suoi brani per gli svariati gruppi in cui si era ritrovato a suonare durante i suoi viaggi, ma ogni volta che si trattava di venire al sodo ottoni e sassofoni svanivano nel nulla, e lui si ritrovava invariabilmente a suonare con basso e batteria. Mi ci volle un bel po’ a rintracciare i suoi dischi, ma quando ci riuscii ebbi una clamorosa rivelazione. Non solo da un punto di vista didattico, ma anche e soprattutto per la loro sublime testimonianza della straordinaria abilità musicale di quell’uomo, Herbie Nichols, ovvero la stessa persona che ogni tanto, senza parere, si faceva viva per suonicchiare alcune delle sue composizioni in compagnia di un trombonista alle prime armi. Su quei dischi lo potevo ascoltare in compagnia di gente come Art Blakey, Max Roach, Al McKibbon, Teddy Kotick (e, su quello per la Bethlehem, Dannie Richmond e George Duvivier). Certo, chi era quella gente lo sapevo benissimo, altro che. Fu un gigantesco shock, anche perché Herbie aveva perso un sacco di tempo, con il sottoscritto, cercando di spiegargli come funzionavano le melodie di un paio di brani. Fu una vera e propria «lezione» nel tipico stile newyorkese, vale a dire roba tosta, e io non potevo che continuare a pensare «ma guarda come s’è ridotto, pover’uomo», eccetera eccetera. Comunque, tutto questo ebbe il risultato di farmi impegnare ancora di più e, guarda caso, uno dei brani su cui stavamo lavorando in quei giorni era proprio The Third World. Quando ascoltai il disco per conto mio, per poco non mi prese un accidente, perché non capivo come qualcuno, eccezion fatta forse per John Coltrane, potesse improvvisare su un giro d’accordi come quello. Eppure, nel 1955, Nichols, Blakey e McKibbon avevano fatto questo e altro. La volta successiva, quando Herbie tornò a casa mia e attaccammo di nuovo The Third World, riuscii a sfangarmela alla bell’e meglio sulla melodia e mi lanciai in un paio di chorus dell’assolo di Nichols, che avevo preso pari pari dal disco originale. Al quarto chorus persi totalmente il controllo e Herbie, mezzo morto dalle risate, si alzò dal pianoforte e si mise a ballare per tutta la stanza. «Roz», gridava, «ma è davvero fantastico! Aspetta solo che lo senta Coltrane, o qualcuno dei suoi amici… Meglio che stiano in guardia…» Io tentai di spiegargli che avevo solo copiato il disco. «Lo so, lo so», rispose, «ma ha un così bell’effetto sul trombone… Mai avrei pensato a un giorno come questo!».

Le volte in cui Herbie si lasciava andare erano quando meno me lo sarei aspettato. Di solito si comportava sempre da intellettuale, cortese e riservato, anche se immancabilmente simpatico e affettuoso. In certe occasioni, quando mi avvertiva in anticipo del suo arrivo, riuscivo magari a raggranellare qualche altro musicista, come Archie Shepp o Steve Swallow, e anche per loro era un bell’impegno. Herbie godeva come un matto nel sentire questi giovanotti arrancare su pezzi rognosi come The Gig o Terpsichore. Scrisse anche un brano per Archie, The Afterbeat, che consisteva di un ingegnoso montaggio dei tipici stilemi di Shepp. Le poche volte che quei due suonarono assieme, Archie si dimostrò una vera ispirazione per Nichols.

Le «lezioni» continuarono per gran parte del 1961, ma poi la situazione iniziò a mutare per entrambi. Herbie era spesso fuori città, a suonare in strani posti con strani gruppi, mentre io mi ero messo a provare nuove musiche con nuovi musicisti, e tutto questo rese difficile incontrarci con regolarità. Rimpiango solo di non aver avuto fiuto per gli affari o buone conoscenze nell’ambiente, così da procurarci, io e lui, degli ingaggi per suonare la sua musica; soprattutto perché Herbie non cessava di comporre nuovo materiale e, con una schiera di giovani musicisti pronti e determinati a far arrivare al pubblico le sue melodie, come avremmo potuto fallire? Ma la Herbie Nichols Band era ancora un miraggio, quel giorno di aprile del 1963 in cui Nichols scomparve in maniera tragica e inaspettata, all’ancor giovane età di quarantaquattro anni. Secondo il referto dei medici, la causa della sua morte è stata la leucemia, ma per quanto mi riguarda penso che avesse piuttosto un cuore spezzato da anni di frustrazione, dimenticanza e disinganno. Ricordo ancora quando mi diceva, negli ultimi giorni, «Roz, cerca di metterti in mostra finché sei in tempo. Tu hai un animo troppo gentile, e per fare strada nella musica, oggi, bisogna essere dei selvaggi». Oppure, ecco cosa diceva di se stesso: «Non riesco a trovare lavoro perché non mi comporto in maniera strana, non faccio il pagliaccio a sufficienza. Per ottenere un ingaggio, oggigiorno, se non sei un tipo bizzarro non ti fila nessuno». Non scherzava, ma non era neppure cinico. Per il tipo di persona che era, corretta e tutta d’un pezzo, e per il suo atteggiamento nei confronti della musica, le sue parole erano del tutto sincere.

La sua musica raggiunge la perfezione assoluta: è una sapiente miscela di fascino e sensualità. Basta solo ascoltare, tutto qui. Non bisogna opporre resistenza alla sua musica: è necessario respirarne a fondo i magnifici profumi e lasciarsi trascinare in un mondo fantastico

Herbie Nichols era dolorosamente consapevole di ciò che accadeva attorno a lui, così come della gente che lo circondava, e questa era allo stesso tempo una maledizione e un’ispirazione per la sua vita di artista. Disgustato com’era dalla malvagità, dall’ipocrisia e dal doppiogiochismo, si sentiva senza alcun dubbio fuori posto nel mondo dei locali di jazz e dello show business. Non era preparato, dal punto di vista psicologico, a scendere a patti con l’ingannevole realtà di questo stile di vita, ovvero quella cui, come compositore nero, era destinato. La sua unica e praticabile fonte di reddito, in tali condizioni, era quella dell’intrattenitore e musicista di night club. La situazione non è poi cambiata molto, negli ultimi tempi, per quanto riguarda i grandi creatori afroamericani; escluso il fatto che oggi, fosse ancora vivo, potrebbe magari far domanda per qualche sorta di cattedra universitaria come professore associato. E nient’altro. Nichols non ha mai voluto essere un martire – non era questa la sua intenzione – ma siamo noi, costretti dall’ironia del sistema, ad aggiungere il suo omicidio all’incredibile elenco di geni, neri e non solo, caduti vittime delle iniquità del «libero mercato». Altri conoscenti di Herbie mi hanno detto che la sua mancanza di successo, dal punto di vista della fama e della ricchezza economica, era dovuta alla sua carenza di entusiasmo per l’autopromozione, al suo assoluto disprezzo per chi passa le giornate a cercarsi ingaggi. Sono certo che non è così. Per quanto riguarda Herbie, la verità è che si trattava di un uomo che metteva tutto se stesso nella musica, e che non aveva né il talento né la volontà di essere un assiduo venditore di se stesso. Senza dire che chiunque abbia, o abbia avuto, il talento di Herbie è sempre stato sostenuto da qualcuno che si è preso la briga di promuovere la sua arte e procurargli lavoro. La verità, insisto, è che Herbie non ha mai avuto fortuna con gli impresari, e questo è stato l’ostacolo più grosso al suo successo.

Malgrado tutte queste avversità non riesco ancora a credere perché, tra gli ascoltatori più seri (musicisti compresi), non vi sia una maggiore consapevolezza dell’opera di Herbie Nichols. Basta ascoltare le sue incisioni per capire cosa intendo con l’affermare che l’unico ed esplicito scopo della musica di Herbie, la sola ragione della sua esistenza, era quello di dare piacere all’ascoltatore. Sotto questo punto di vista la sua musica raggiunge la perfezione assoluta: è una sapiente miscela di fascino e sensualità. Basta solo ascoltare, tutto qui. Non bisogna opporre resistenza alla sua musica: è necessario respirarne a fondo i magnifici profumi e lasciarsi trascinare in un mondo fantastico, per poi risvegliarsi con la mente rinvigorita, con lo spirito rimesso a nuovo. Vi troverete una splendida sensazione di spazio, un lirismo incredibile, grazia, passionalità, una vasta gamma sonora, arguzia, buon gusto, discrezione, sottigliezze, sfumature… il tutto, sempre assolutamente personale e individuale.

Come compositore e stilista Herbie Nichols era in una categoria a sé stante, e allo stesso modo occupa un posto unico nel quadro generale della musica del suo tempo. Non ho il minimo dubbio della sua appartenenza ai ranghi dei massimi innovatori degli anni Cinquanta, al pari dei suoi contemporanei Charlie Parker, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Charles Mingus e John Lewis, tanto per citarne alcuni. Per quanto le sue incisioni siano poche, bisogna comunque essere contenti della loro esistenza (poteva andare peggio), così come indignarsi delle ingiustizie che gli hanno impedito di portare a compimento il molto che gli restava ancora da vivere e da comporre.

Grazie, quindi, a chiunque abbia avuto il buon senso di far incidere Herbie Nichols. Non ce ne sono poi molti. È un autentico delitto il fatto che nessun altro, nell’industria discografica, abbia voluto sostenerlo allo stesso modo. Gli Stati Uniti sanno fin troppo bene il perché della tragedia di Nichols. C’è solo da sperare che decidano di porvi rimedio, se non vogliono rischiare di ritrovarsi privi di tutte le loro migliori risorse, soprattutto umane.

Roswell Rudd

(traduzioni di Luca Conti)