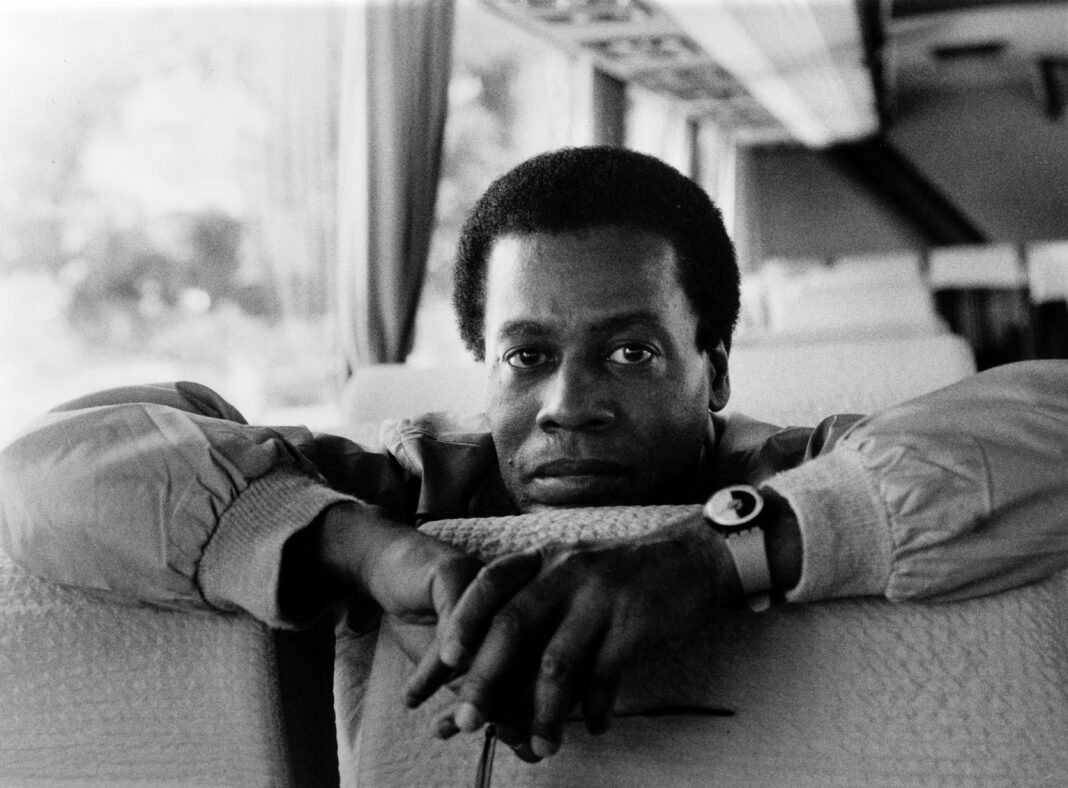

Wayne Shorter, cosa rimane oggi dell’eredità di Miles Davis?

Una porta. Questo è il lascito di Miles: un varco. E il suo modo di suonare richiedeva il coraggio di varcare quella soglia. Bud Powell, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, John Coltrane, Bill Evans, Stan Kenton hanno contribuito a formare quell’accesso. I giovani d’oggi, e pure io… Tutti noi possiamo decidere di proseguire lungo quel percorso, che è il meno battuto, il meno scontato: se prendere la strada della fama, del successo sicuro, del marketing o viceversa la strada verso l’ignoto. Una soglia che non esiste solo per i musicisti, ma per l’umanità tutta.

Cosa pensa della musica di oggi?

Non è la musica in sé a far grande un musicista. Oggi c’è la tendenza da parte di artisti, romanzieri, musicisti, di tutti quelli che sono sopra un palco a nascondersi dietro ai propri strumenti, che siano un sassofono, un quadro, uno scritto… Steve Jobs non si nascondeva: si è mostrato fino alla fine. Questo per dire che la musica in sé non è magica: è la persona a renderla tale. Ci si può domandare: a cosa serve la musica, oltre che a far soldi e a intrattenere? A che serve ogni cosa? Guidare un taxi, per esempio, guidarlo professionalmente, con orgoglio, a che serve? Siamo capaci di scrivere musica che sappia indicare quale sia lo scopo della vita? Capisci?

Con quali musicisti italiani avrebbe voluto suonare?

Il fatto che alcuni di loro non siano in vita non significa che per me siano scomparsi: Respighi, Puccini, Giuseppe Verdi. Ma, certo, anche Michelangelo! E Leonardo Da Vinci: sì, considero musicisti anche loro. E poi Arturo Benedetti Michelangeli: anche Miles lo amava.

Il quintetto pre-elettrico di Miles – con Herbie Hancock, Ron Carter e Tony Williams – è una pietra miliare nella storia del jazz. Ma che esperienza fantastica saranno mai stati quei cinque anni precedenti, quando entrò da giovane sassofonista per rimpiazzare Hank Mobley nei Jazz Messengers di Art Blakey e ne uscì direttore musicale?

Quand’ero con Blakey in Giappone (sarà stato il 1961 o il 1963), finita la tournée tornai a casa e seppi che Art era rimasto lì a lavorare con un gruppo di bambini, con le percussioni. Lo aveva già fatto un sacco di volte, ma io non lo sapevo; neppure lo immaginavo. Ho letto che alcuni di loro, oggi, sono ovviamente uomini fatti ma ancora ricordano la lezione di Blakey; sono cresciuti, diventate persone capaci di fare qualunque cosa… Sì, lui era un gregario – non era alla ribalta: stava un gradino di popolarità più giù – ma ho imparato a non metterlo al di sotto di Davis, o a considerare superiore Miles. Come essere umano – nonostante fosse un uomo autodistruttivo, mandasse giù stupefacenti – Art aveva sentimenti autentici; non immaginavo fosse così compassionevole da passare del tempo con i bambini e, forse, con gli anziani… È difficile trovare il tempo per gli anziani. Conosco gente che si lamenta del doversi prendere cura di padri, madri, nonni… di gente della mia età! Non è facile. Nessuno però si prenderà cura di me, quindi devo mantenermi in forma! Sì, i miei ricordi di Art Blakey sono preziosi: era un uomo particolare. Ricordo anche che diceva sempre: «Ragazzi, quando entrate in un club fate in modo di avere sempre al vostro fianco una ragazza, una ragazza molto carina… Questo è il business!».

Oggi i musicisti, anche i più capaci, i migliori in circolazione, sono spesso impegnati contemporaneamente in diversi progetti: hanno un loro duo, poi un trio, un quartetto, saltano da situazioni cameristiche a contesti prettamente jazzistici. Lei invece conserva, com’è stato in fondo per tutti i mostri sacri del jazz, un’unica formazione stabile…

Sì, ho il mio quartetto ma nel 2010 ho anche scritto per Renée Fleming e la Saint Louis Symphony Orchestra una composizione, Aurora, basata su una poesia di Maya Angelou, The Rock Cries Out To Us Today. E in precedenza c’era stata la «prima» di un mio lavoro per il quartetto più Esperanza Spalding e la Los Angeles Philharmonic. E a gennaio ho suonato con il mio quartetto e la Orpheus Chamber Orchestra. Esplorare l’ignoto comprende tutto, non solo il quartetto: suoniamo in questa formazione ma non siamo soli al mondo. Ci sono nuovi direttori giovani, uomini e donne, che stanno crescendo. Ho passato una serata a Los Angeles con Gustavo Dudamel, John Williams e l’architetto Frank Gehry; così, semplicemente divertendoci. La connessione con il tutto non rende esclusivo il quartetto. Oggi tutto ruota attorno al mercato, al commercio. Sembra che un successo facile, immediato, sia alla portata di tutti, che questo miraggio abbia coinvolto le masse, milioni di persone. Ma si tratta di un fenomeno esclusivo, nel senso ampio del termine, cioè che esclude. Invece dobbiamo fare proprio l’opposto: occorre che le masse vengano incluse, che sia data loro la possibilità di compiere scelte che richiedono coraggio, di percorrere strade meno battute, senza essere tampinati dalla preoccupazione del denaro…

Ancora un cenno a Davis, ma solo per citare un passaggio dall’autobiografia scritta con Quincy Troupe, in cui Miles ammetteva: «Wayne era l’unica persona che conoscessi allora a scrivere come Bird, l’unica…».

Miles era così… La prima volta che siamo saliti insieme sul palco, all’Hollywood Bowl, abbiamo suonato Joshua. Tornato nella mia stanza d’albergo, a notte fonda, mi squilla il telefono. «Sono Miles! Domani dobbiamo registrare!» e mette giù, click!!! Dai tempi in cui ero sotto le armi avevo un taccuino in cui appuntavo le mie idee musicali. Una volta che eravamo in sala d’incisione Miles lo vide e mi disse: «Cos’è quella roba?». E io: «Sono appunti, idee…». Lo afferrò, lo sfogliò, gli diede un’occhiata: «Proviamo questo». Era E.S.P. Lo suonò forse due volte… Sei mesi dopo mi richiamò e disse: «Ehi, Wayne, domani dobbiamo registrare… Porta il tuo taccuino!». Questo era Miles. E non voleva cambiare una virgola, diceva: «Sta tutto qua».

Raffaele Roselli