Nel referendum tra musicisti condotto nel 1956 da Leonard Feather per il suo volume Encyclopedia Yearbook Of Jazz, in cui gli interpellati dovevano scegliere i loro migliori colleghi di tutti i tempi, suddivisi per categoria strumentale, Frank Sinatra ottiene il primo posto tra i cantanti di jazz con un’impressionante prova di forza: 58 voti su 120. Secondo, staccatissimo, Nat King Cole con 13, seguito da Billy Eckstine con 11 e Louis Armstrong con 9. Sinatra risulta il preferito, tra gli altri, di Buck Clayton, Nat King Cole, Miles Davis, Duke Ellington, Herb Ellis, Tal Farlow, Stan Getz, Benny Goodman, Bill Harris, Bobby Hackett, Carmen McRae, Gerry Mulligan, Sy Oliver, Oscar Peterson, Oscar Pettiford, Bud Powell, André Previn, Jimmy Raney, Howard Roberts, Horace Silver, Billy Taylor, Cal Tjader e Lester Young.

Un tale esito – non foss’altro che per l’autorevolezza dei votanti – potrebbe mettere a tacere una volta per tutte la vecchia diatriba secondo la quale Sinatra non è mai stato un «vero» cantante di jazz, ma è anche suffragato da un’enorme quantità di aneddoti, molti dei quali legati a Lester Young che, a quanto si narra, era solito recarsi spesso nei negozi di dischi ad ascoltare le frequenti novità del cantante di Hoboken, piombare in uno stato quasi di ipnosi e, al termine, andarsene borbottando «questo brano devo inserirlo in repertorio». E, a proposito di repertorio, è stato Brian Priestley a far notare come, per ben otto dei suoi più famosi brani degli anni Cinquanta, Miles Davis si sia diretto su pezzi resi celebri da precedenti incisioni di Sinatra: There’s No You, I Fall In Love Too Easily, Stella By Starlight, S’posin’, It Never Entered My Mind, Spring Is Here, My Funny Valentine e I Thought About You. Basta unire a questi brani i contemporanei ripescaggi dal repertorio di un suo altro idolo, Ahmad Jamal, per farsi un’idea ben chiara di come Miles, all’epoca, orientasse le proprie scelte artistiche.

«Se Frank Sinatra avesse le tette me lo sarei già sposato» Miles Davis

Davis e Sinatra hanno moltissimo in comune, e non solo a livello musicale. Il tratto più evidente è il desiderio di proiettare un’immagine pubblica il più possibile tough, una scorza dura e impenetrabile cui si associa, nell’espressione artistica, un senso di solitudine e di ipersensibilità ferita. È materia da psicologi, certo, e non da scrittori di cose jazzistiche, ma non si può negare che, almeno per tutti gli anni Cinquanta, le carriere dei due seguano percorsi sorprendentemente paralleli, impossibili da incrociarsi sul piano musicale (chissà cosa sarebbe successo se avessero mai inciso assieme) ma ricchi di inaspettate corrispondenze su quello della poetica e dell’enunciazione.

Come abbiamo cercato di dimostrare è difficile se non impossibile negare che Sinatra sia stato un cantante di jazz. Lo Sweet Lorraine inciso nel 1946 come membro dei Metronome All Stars rappresenta forse la migliore prova jazzistica dei suoi anni cosiddetti giovanili. Alle prese con un piccolo ma impressionante gruppo di alcune tra le maggiori personalità dell’epoca – tra gli altri Charlie Shavers, Lawrence Brown, Johnny Hodges, Coleman Hawkins, Harry Carney, Nat Cole, Eddie Safranski, Buddy Rich – e inserito in un arrangiamento di Sy Oliver che ricorda non poco l’atmosfera delle incisioni Columbia di Billie Holiday, Sinatra offre una disinvolta ma magistrale lettura che non ha niente da invidiare agli autorevoli interventi solistici di Hodges e Hawkins, lasciandoci con il rimpianto di non averlo potuto gustare in altre cinque, dieci, cento occasioni analoghe (e, sia detto per inciso, proprio in questo brano è impressionante il mimetismo tonale tra la voce del cantante e quella di un sottovalutato genio come il trombonista Lawrence Brown: l’uno sembra quasi una proiezione, un complemento dell’altro).

Eppure un brano come questo rappresenta una delle poche eccezioni strettamente jazz nel lungo periodo Columbia di Sinatra, che corre dal 1943 al 1952. E l’unico motivo per cui Sinatra prende parte all’incisione di Sweet Lorraine è perché nel 1946 la pubblicazione del 78 giri dei Metronome All Stars toccava alla Columbia (le varie etichette si alternavano nel far incidere i vincitori del referendum indetto dalla rivista), che non poteva quindi esimersi dal farvi partecipare il suo cantante più popolare. Per il resto, durante tutto quel decennio, la casa discografica ha sempre prestato molta cura nel tenere a debita distanza Sinatra dal mondo del jazz, verso il quale il cantante era invece e istintivamente predisposto. Non sarebbe stato difficile immaginarlo, per esempio, dividere la scena con un piccolo gruppo guidato da Teddy Wilson o Lester Young, o con l’orchestra di Count Basie (cosa che, per l’appunto, lo stesso Sinatra metterà in pratica appena possibile e più di una volta, incidendo con Basie ben due album in studio e uno dal vivo, il memorabile «Sinatra At The Sands»).

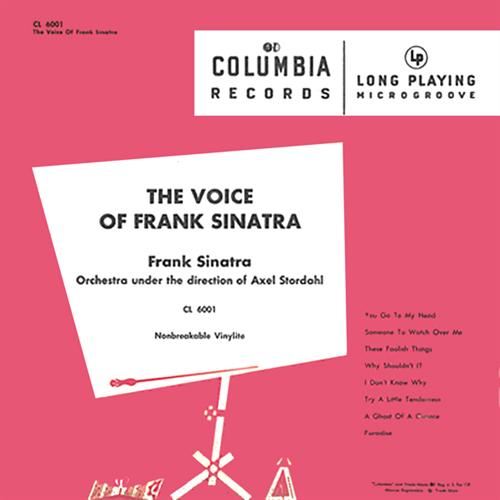

E, con il senno di poi, c’è solo da ringraziare il periodo di grave crisi umana e professionale che segna la fine del contratto di Sinatra con la Columbia e l’inizio dell’altrettanto lungo rapporto con la Capitol. Lavorando su un’intuizione già presente in forma embrionale nel periodo Columbia – come dimostra una raccolta quale «The Voice», del marzo 1946 – appena giunto alla Capitol Sinatra porta a compimento e massima perfezione quello che, a nostro avviso, rappresenta il suo contributo più importante alla fisionomia della musica popolare del Novecento: l’invenzione del cosiddetto concept album, che sfrutta appieno l’avvento del long playing per disegnare opere discografiche tenute assieme da un percorso tematico più o meno accentuato, e non già mere raccolte di singoli brani ciascuno slegato dagli altri. Impossibile, a badarci bene, non vedere l’influenza di una tale innovazione nei più o meno contemporanei dischi di alcuni tra i maggiori personaggi del jazz dell’epoca, da Louis Armstrong (gli omaggi a W.C. Handy e Fats Waller, non a caso concepiti da un produttore come George Avakian, che aveva iniziato la carriera lavorando proprio con Sinatra alla Columbia) a Miles Davis (vedi «Miles Ahead» – anche questo prodotto da Avakian –, «Porgy And Bess» e «Sketches Of Spain»).

D’altro canto, come immaginare la storia discografica del secolo scorso senza la malinconia autunnale di «In The Wee Small Hours» o l’estroversione del geniale «Songs For Swingin’ Lovers!»? O, sempre in una meditata alternanza di spleen e voglia di vivere, senza «Only The Lonely» e «Come Fly With Me»? E da questo punto di vista Miles Davis ha rappresentato alla perfezione il contraltare più strettamente jazzistico del modo in cui Sinatra riusciva a farsi portavoce della singolare doppiezza degli anni Cinquanta: l’ottimismo e la fiducia nelle magnifiche sorti e progressive della società americana del secondo dopoguerra, che viaggiavano di pari passo con l’epoca della guerra fredda, del maccartismo e della lotta per i diritti civili.

«NOTHING BUT THE BEST» IL SUO INTENTO: MAI VOLLE VIVERE SOLTANTO SUGLI ALLORI

Ma non bisogna pensare che Sinatra sia stato solo un grande inventore di album. A distanza di quasi sessant’anni resta oggi abbastanza difficile crederlo, ma la carriera del Nostro, in particolare durante il periodo Capitol, ha sempre corso su binari per così dire paralleli: da un lato gli indimenticabili 33 giri che facevano, in un certo senso, il punto della situazione, fornendo percorsi tematici attraverso le pietre miliari del grande American songbook e ponendosi come ispirazione e modello per decine di altri interpreti, vocali e strumentali; dall’altro una intensa produzione di 45 giri destinati all’allora fiorente mercato dei juke-box, che servivano a Sinatra, come bene illustra Will Friedwald nelle dettagliate note di copertina di «The Complete Capitol Singles Collection», a sperimentare materiale di stretta attualità e, soprattutto, a portare in cassa soldi freschi (molti dei brani da lui incisi in questo campo erano pubblicati da una casa editrice musicale di sua proprietà).

Per inciso, quello dei 45 giri era a quei tempi, per la Capitol, un mercato assai fiorente e remunerativo: uno dei motivi per cui Duke Ellington, nel 1953, si convinse a firmare un contratto di esclusiva con l’etichetta di Hollywood fu il desiderio di inserirsi a sua volta nel lucroso – o almeno così lui credeva – giro degli hit singles, e fu proprio la bramosia di far uscire la propria musica dal ristretto giro degli appassionati di jazz a spingere il Duca verso un repertorio inconsueto e, se vogliamo, più populista. Un successo che, com’è noto, non arrivò mai.

Negli album, spiega Friedwald, Sinatra si pone delle domande e cerca di trovare delle risposte. Un’arte volutamente ambigua, in estrema sintesi. Quando invece decide di incidere un singolo, si limita a inoltrare un messaggio che non richiede ulteriori spiegazioni. I singoli di Sinatra non lasciano spazio al dubbio, al ripensamento: i personaggi che popolano questi brani non subiscono una trasformazione psicologica nel passaggio da uno stato d’animo all’altro, tratto caratteristico del dramma, non vivono una fase di formazione né di apprendistato. Così nascono e tali rimangono, compressi nello spazio dei tre minuti scarsi su cui poteva contare all’epoca un singolo. I concept albums di Sinatra, chiosa Friedwald, andrebbero ascoltati dall’inizio alla fine in un’unica seduta, stante la curva emotiva che li caratterizza in ogni loro parte; impossibile pensare, aggiungiamo noi, una conclusione per «Only The Lonely» che non sia quella offerta da One For My Baby, ovvero quella metropolitan melancholic music di cui parlava il romanziere John O’Hara (e l’aggiunta delle bonus tracks nella ristampa in Cd finisce purtroppo per distruggere l’unitarietà del disco originale).

Gli album di Sinatra, soprattutto quelli della Capitol, non sono opere aperte, per usare la famosa definizione di Umberto Eco, ma lavori rigorosamente chiusi, la cui organicità mal sopporta un ascolto frammentario o l’aggiunta di elementi estranei; è la stessa affermazione che si può fare per alcune pietre miliari del jazz moderno come il già citato «Miles Ahead», concepito fin dall’inizio come un tutto unico grazie anche all’intuizione di Gil Evans di legarne i brani mediante una serie di transizioni orchestrali. E non si può fare a meno di notare come, dall’avvento del Cd, la corsa agli inediti e alle versioni alternative abbia troppo spesso danneggiato la fruizione di questo e di molti altri album, facendo passare in secondo piano l’organicità voluta dagli autori e riducendo il disco a una serie di pezzi staccati: problema, questo, che si è di gran lunga acuito con l’affermazione degli mp3 e della vendita digitale di brani sciolti, come se di un qualsiasi romanzo fosse possibile e legittimo acquistare un capitolo qua e uno là.

Rimane il rimpianto, dicevamo, che in una lunghissima carriera come quella di Sinatra poche siano state le occasioni di confronto con colleghi e strumentisti di pari o comparabile livello, ma era questo evidentemente il prezzo da pagare a una notorietà planetaria, con tutte le implicazioni che ne conseguono. A parte i tre album con Basie cui abbiamo già accennato, e che usano l’orchestra più per la sua capacità di funzionare come una macchina da swing che per gli eventuali (e comunque quasi mai usati) apporti solistici – anche gli assoli, per Sinatra, dovevano essere inquadrati in un contesto ben preciso: è nota la sua esortazione ai musicisti di Basie, durante una seduta di incisione, di piantarla «con quelle stronzate bebop» – è oltremodo dolorosa la mancanza di un incontro discografico con Ella Fitzgerald, forse la cantante in assoluto più compatibile con Sinatra e l’unica in grado di spingerlo su territori improvvisativi da lui frequentati malvolentieri (e non per insipienza, come dimostra il video di una spettacolosa The Lady Is A Tramp eseguita in coppia durante uno spettacolo televisivo e oggi reperibile su Youtube). Ma è altrettanto noto come dietro a questo mancato incontro risieda l’astio di Norman Granz, il cui rapporto con Sinatra era sempre stato conflittuale e aveva raggiunto l’apice nel 1959, quando il cantante – pur di lasciare la Capitol e mettersi in proprio – si era dichiarato disponibile ad acquistare la Verve, tirandosi poi indietro ad accordi praticamente stipulati per fondare invece la Reprise e trascinare con sé un vecchio protetto dello stesso Granz come Duke Ellington.

Proprio con Ellington (cui aveva concesso carta bianca per organizzare la divisione jazz della nuova etichetta, impegno che il Duca porterà avanti in maniera quanto mai eccentrica, trovando comunque anche il tempo di scoprire nuovi talenti come Dollar Brand) Sinatra inciderà nel dicembre del 1967 un album, «Francis A. & Edward K.», che la critica ha per decenni considerato un’opera minore ma che, a nostro avviso, meriterebbe oggi una rilettura più attenta. Certo, si tratta di un disco che avrebbe senz’altro beneficiato di una maggiore cura in fase di preparazione, e che ha finito inevitabilmente per soffrire dello scontro tra due fortissime e – diciamolo pure – vanitose personalità come quelle dei due titolari. Ellington aveva lasciato la Reprise nel 1965, dopo circa tre anni di contratto, poco soddisfatto dell’impostazione eccessivamente pop verso la quale voleva indirizzarlo l’etichetta, con tutta una serie di album dedicati a rivisitare la hit parade dell’epoca (come testimoniano «Ellington ’65», «Ellington ’66» e «Mary Poppins», in cui l’orchestra è costretta a veri e propri salti mortali per cavare sangue dalle rape uscendone comunque vincitrice), e più di una volta si era risentito perché Sinatra stava cercando di convincere Strayhorn a lavorare per lui: così, ogni volta che il cantante tentava l’ennesimo approccio, il Duca rifilava strategicamente al povero Billy una inaudita mole di lavoro destinata a tutt’altre imprese concertistiche e discografiche. Per questo motivo il progetto Ellington-Sinatra (di cui i due leader discutevano già da parecchi anni) era rimasto in sospeso sine die. Poi, il 31 maggio del 1967, la scomparsa di Strayhorn, e a seguire l’omaggio ellingtoniano di «…And His Mother Called Him Bill» e la nuova proposta di Sinatra.

I rapporti tra i due, comunque, non si erano del tutto interrotti neanche dopo l’uscita di Ellington dalla Reprise. Era stato proprio Sinatra, durante una delle sue saltuarie tregue con Norman Granz, ad affidare al Duca l’incarico di scrivere la colonna sonora, incisa nel gennaio 1966 e ancora oggi inedita su disco, di U-112 assalto al Queen Mary (diretto da Jack Donohue, scritto dal grande Rod Serling a partire da un romanzo di Jack Finney e interpretato da Sinatra, Anthony Franciosa e Virna Lisi, il film – oggi di difficilissima reperibilità – presentava una delle partiture più visionarie di Ellington, secondo la testimonianza dello stesso autore, ma la Paramount decise di sostituirne buona parte con uno score assai più convenzionale di Nathan Van Cleave).

La scelta per «Francis A. & Edward K.» cadde infine su Billy May, uno dei più vecchi arrangiatori di Sinatra, e non fu del tutto casuale. May e Strayhorn erano coetanei nonché concittadini (entrambi di Pittsburgh, anche se Strayhorn era nato nell’Ohio e giunto in Pennsylvania da piccolo) e si frequentavano fin dall’adolescenza anche dal punto di vista musicale, così come May aveva una conoscenza approfondita dello stile ellingtoniano: lo testimonia, una per tutte, l’introduzione alla pucciniana Poor Butterfly che è tratta di peso da quella incisa dal Duca nel 1958 su «At The Bal Masque». È un peccato che nell’album finito sia stato incluso un solo brano ellingtoniano, e anch’esso una scelta insolita, quale I Like The Sunrise, uno dei movimenti della Liberian Suite. Per rinforzare la sezione trombe e tranquillizzare Sinatra – oltre che per avere a disposizione un musicista dotato di grande facilità di lettura, a differenza di molti uomini del Duca – fu convocato Al Porcino.

A quanto racconta Will Friedwald, che ha intervistato molti dei partecipanti alla registrazione (e anche qualche musicista venuto ad assistere alle sedute, come il trombonista Milt Bernhart), i due giorni necessari per portare a termine l’album furono una costante camminata sull’orlo del precipizio. Ellington e la sua orchestra, malgrado fossero in possesso da parecchi mesi degli arrangiamenti di May, si erano dimenticati (o rifiutati) di provarli, e parevano totalmente disinteressati alla faccenda; lo stesso Ellington, che non conosceva diversi dei brani scelti da Sinatra, fu costretto a lasciare spesso il pianoforte a Jimmy Jones (che sapeva essere, secondo necessità, più ducale del Duca) e a un musicista di studio dell’esperienza di Milt Raskin. Sinatra, poi, era giù di voce, distratto dai festeggiamenti per il suo compleanno – che cadeva proprio il secondo dei due giorni di studio – e comprensibilmente depresso dall’atmosfera disimpegnata, lui perfezionista come pochi altri al mondo. Ma in base alla testimonianza del tecnico del suono, Lee Hirschberg, a un certo punto dello sfacelo gli ellingtoniani scattarono come un sol uomo, tirati da una sorta di filo invisibile, e il disco fu portato a termine in poche ore con eccellenti risultati e almeno un paio di piccoli capolavori: Yellow Days e, soprattutto, Indian Summer, entrambi con uno spettacoloso intervento solistico di Johnny Hodges che da solo varrebbe il prezzo dell’album, concluso peraltro da un rutilante Come Back To Me in cui Paul Gonsalves mena fendenti a destra e a manca come un David Murray in anticipo di vent’anni.

È significativo che sia proprio l’ultimo album solistico di Sinatra (non contiamo, ovviamente, i Cd usciti nel 1993 e 1994 sotto il nome di «Duets», che sono tutti quanti frutto di sovraincisioni), il diseguale ma notevole «L.A. Is My Lady» del 1984, a portare di nuovo il cantante di Hoboken dentro un ragguardevole clima jazzistico, grazie da un lato ai brillanti arrangiamenti di un Quincy Jones ancora in palla e, dall’altro, alla presenza di un impressionante schieramento di guest stars: Lionel Hampton, George Benson, Michael e Randy Brecker, Jerome Richardson, Frank Wess, Frank Foster – che arrangia l’estroversa Mack The Knife – Ray Brown, Bill Watrous e decine di altri. Addirittura, due anni dopo l’uscita dell’album e in occasione della sua comparsa su Cd, Sinatra decise di reincidere la propria parte vocale sull’appena citato brano di Kurt Weill, convinto com’era di poter fare ancora meglio. Ed è un peccato che l’album vanti solo undici brani invece dei progettati dodici, per poco più di 35 minuti di musica: un nuovo arrangiamento di Body And Soul, opera del pianista Bob James, fu inciso ma scartato all’ultimo momento dal cantante, che riteneva – forse a ragione – di non aver niente di nuovo da aggiungere alla sua celeberrima versione Columbia del 1947. Ulteriore conferma, se mai ce ne fosse bisogno, dell’assoluta integrità artistica di un uomo che, giunto ormai ai settant’anni e all’inevitabile declino della propria carriera, avrebbe potuto limitarsi a vivere sugli allori. Tutto si può dire di Frank Sinatra, ma non questo. Per lui, sempre e comunque, nothing but the best: soprattutto in musica.

Luca Conti