Se è vero che il jazz non è uno stile ma un linguaggio, allora il suo apprendimento sarà un processo delicato che, proprio come accade a un bimbo che impara a parlare, difficilmente passerà dalla lettura dei libri di grammatica ma dipenderà piuttosto dal contesto in cui si è immersi e dall’imitazione dei grandi.

Sarà per questo che, nonostante la nostra sia un’epoca in cui abbondano le grammatiche del jazz (metodi e scuole per imparare a suonare, discografie oceaniche a disposizione nei pochi grammi di un lettore mp3, possibilità di accedere con un clic ai video e agli estratti audio di qualunque musicista abbia mai registrato qualcosa), non si può dire capiti molto spesso oggi di ritrovare raggruppati su un palco giovanotti geniali e artisticamente significativi come i tre che componevano la sezione ritmica del quintetto di Miles Davis, la sera del 12 febbraio 1964 al Lincoln Center di New York.

Il pianista Herbie Hancock (ventitré anni), il batterista Tony Williams (diciotto) e il bassista Ron Carter (il più attempato dei tre con i suoi ventisei anni) non erano soltanto musicisti di rara tecnica strumentale ed enormi conoscenze teoriche. Questi ragazzi che respiravano la stessa aria dei grandi maestri e condividevano il palco con alcuni di essi, rubando i trucchi del mestiere, avevano imparato sul campo la differenza che passa tra essere musicisti ed essere artisti, finendo per dare ognuno una voce originale al proprio talento eccezionale. E quest’ultimo non si impara sui libri e neanche per imitazione.

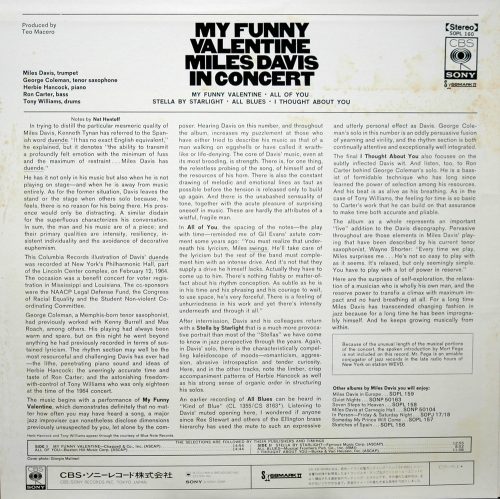

Quella sera fu registrato uno dei dischi live più emozionanti della storia del jazz, «My Funny Valentine», composto, per la precisione, da una selezione di alcuni dei brani suonati nel concerto (gli altri pezzi registrati in quell’occasione furono inseriti nell’album «Four & More»). Il quintetto di Davis, completato dal sassofono di George Coleman, lavorava ancora su materiale tradizionale, canzoni e standard, ma con approccio estremamente libero e creativo, padroneggiando meravigliosamente il lessico della tradizione ma anche sviluppando brillantemente tre lezioni fondamentali: la modalità post «Kind Of Blue», l’indebolimento di forme e strutture ricercato da Ornette Coleman e l’interplay del trio di Bill Evans.

Dopo il trio delle meraviglie degli anni Cinquanta, con Red Garland, Paul Chambers e «Philly» Joe Jones, il grande talent scout Miles Davis era riuscito a mettere insieme un’altra macchina perfetta, scritturando questi tre giovani talenti portatori di quelle idee nuove che il leader avrebbe poi canalizzato alla sua maniera e cristallizzato in musica meravigliosa.

I tre degli anni Cinquanta avevano lasciato su disco pietre miliari dell’esecuzione classica degli standard, capolavori d’interpretazione, accompagnamento e improvvisazione, ognuno dei quali diveniva puntualmente versione di riferimento per tutti i jazzisti. Il ruolo degli strumenti era quello istituzionalizzato dalla tradizione (contrabbasso e batteria a fornire un solido e gustoso retroterra, fiati che espongono i temi e fungono da solisti principali, e pianoforte a dialogare con loro, sostenendo e sottolineando, prima di prendersi lo spazio per l’assolo). Ma Davis riteneva che la formula avesse ormai esaurito le sue potenzialità e, assecondando quella tensione verso il nuovo che avrebbe caratterizzato tutta la sua parabola creativa, cambiò approccio nelle esibizioni dal vivo: senza modificare radicalmente il materiale e i brani delle scalette, stravolse il modo di suonare quei temi altrimenti inflazionati. Stimolato dai giovani colleghi, accantonò la prassi di esecuzione più convenzionale (intro-tema-assolo-tema-finale) lasciando che la forma si realizzasse piuttosto attraverso un processo, istante dopo istante.

All’interno di questo processo resta fondamentale la struttura originale del pezzo, ma assumono altrettanta importanza elementi quali l’interazione in tempo reale attraverso segnali sonori, l’inserimento di sezioni aggiuntive estranee al tema originale e la totale sintonia tra i musicisti, sempre pronti a cogliere e a sviluppare ogni evento musicale estemporaneo. Anche gli assoli si sganciano dalla regolarità del chorus e possono cominciare e terminare in un punto qualsiasi della griglia armonica.

I pezzi del disco (My Funny Valentine, All Of You, Stella By Starlight, All Blues, I Thought About You) hanno tutti una durata considerevole e ogni sviluppo è una vera e propria avventura musicale: analizzeremo qui brevemente il primo dei cinque, quello che dà il titolo all’album.

Detto dell’influenza dell’estetica di Bill Evans sul quintetto, va rilevato che il grande maestro era anche un punto di riferimento strumentale di Herbie Hancock, giovane pianista che in quel 1964 ha già all’attivo bellissimi lavori discografici da leader e che, proprio come Evans, riesce a far convivere nel proprio pianismo razionalità e istinto, superba capacità di analisi nell’organizzare i suoni per esplorare nuove possibilità e naturale propensione alla melodia cantabile e al ritmo. E così, come Evans fu il cuore pulsante di «Kind Of Blue», disco che avrebbe segnato per sempre la sensibilità di ogni musicista jazz a venire, così Hancock caratterizza con il proprio sound l’atmosfera irresistibile di questa registrazione.

La breve introduzione di My Funny Valentine è una gemma pianistica affascinante: pochi accordi – evocativi e malinconici, superbamente ritagliati sull’armonia originale del brano – preparano l’ingresso della tromba di Davis che, senza sordina, accenna le note iniziali del tema.

L’idea estetica di fondo si manifesta fin dai primi secondi: il tema viene solo sfiorato e mai esposto in maniera precisa. Qua e là verrà ripreso ma solo per brandelli e suggestioni, mentre il tessuto dell’esecuzione è una trama fatta di ascolto reciproco, improvvisazione collettiva continua, ripetuti cambi di atmosfera e intensità. La struttura originale della canzone continua a essere sottintesa dai musicisti, nonostante le continue sterzate armoniche e ritmiche di pianoforte e contrabbasso e l’alternanza di pieno e vuoto di Williams indeboliscano ogni riferimento e determinino continuamente scenari inaspettati e avvincenti. Tutta la prima parte è in pratica un insolito trio pianoforte-contrabbasso-tromba: il meraviglioso lavoro di Hancock, caratterizzato dalla grande densità di accordi complessi, inconsueti e di notevole impatto emotivo, si appoggia sui pilastri delle note gravi di Carter, il quale continua a mischiare le sue carte, creando incessantemente nuovi pedali ritmici. La batteria tace.

Tutto il primo chorus è organizzato in questo modo. L’ascoltatore farà probabilmente fatica a orientarsi nel tentativo di star dietro al tema originale, ma il gioco di Davis e della sua band è proprio questo: come può essere davvero appassionante una storia che già si conosce perfettamente in ogni risvolto? I narratori qui ci stanno raccontando qualcosa che ci pare di conoscere già e invece…

Le potenzialità di quest’approccio sono illimitate e molto coinvolgenti, anche perché, come si è visto, i musicisti non suonano sempre tutti insieme e nell’arco dell’esecuzione vengono sperimentate diverse combinazioni di due, tre o quattro strumenti.

Verso la fine del primo chorus, intimo e struggente, Davis si arrampica su una nota più acuta: è un segnale che anticipa l’ingresso di Tony Williams e introduce un repentino cambio di scena. Parte un sontuoso accompagnamento in quattro della ritmica al completo, traboccante di swing e travolgente al punto da provocare uno spontaneo applauso a scena aperta. La ballad introspettiva e malinconica di un attimo fa si è trasformata in un graffiante medium tempo e l’effetto non è ottenuto attraverso un’accelerazione della velocità metronomica, bensì interpretando diversamente (raddoppiando) la medesima pulsazione iniziale.

L’assolo di Davis si sviluppa attraverso idee melodiche sempre diverse, ora carezze, ora veri e propri lamenti, mentre il trio sotto il solista non si limita a un accompagnamento convenzionale. I tre sono attentissimi agli inputs che reciprocamente si scambiano e lo sfondo è continuamente cangiante, come quando nella sezione B del chorus (il bridge), il pezzo si tinge improvvisamente di tonalità latin, per tornare allo swing in quattro nella successiva sezione. Davis chiude il suo assolo dando l’ennesimo scossone alla regolarità della struttura, finendo d’improvvisare ben oltre la fine del chorus e invadendo dunque consapevolmente lo spazio del solista successivo.

Coleman non si scompone: attacca in maniera molto efficace muovendosi su un accompagnamento più ordinario da parte del trio, tutto sommato abbastanza classico, ma sempre di livello altissimo. È evidente per tutto il concerto la tendenza della ritmica a riservare agli assoli del sassofonista (bellissimi) un trattamento meno sperimentale e avventuroso: Davis considerò sempre George Coleman un grandissimo musicista, ma ammise che il resto del gruppo non lo amava molto, ritenendo incompatibile quel suo stile impeccabile e decisamente old school con le nuove idee musicali (in particolare Williams, grande fan di un altro Coleman, Ornette, spingeva per l’ingresso nella band di sassofonisti come Eric Dolphy o Sam Rivers). E infatti quando il sax esce di scena citando fedelmente, unica volta nel brano, il tema originale di My Funny Valentine, al momento dell’assolo di Hancock siamo proiettati nuovamente in un’atmosfera visionaria e suggestiva.

Williams si fa ancora da parte e quasi non suonerà più fino alla fine del brano, mentre comincia un incantevole duo pianoforte-contrabbasso. L’assolo in sé è di una bellezza abbagliante: Hancock condensa, nei pochi minuti di un chorus e mezzo, meravigliose manipolazioni dell’armonia originale, una capacità di dialogo e incastro con Carter che rasenta la telepatia, fantastica fluidità di fraseggio nei passaggi più swinganti, pur in assenza della propulsione ritmica della batteria, e quella sua tipica capacità di creare strepitose melodie improvvisate (compresa quella frase che ha fatto scuola, su un accordo di sol7: una sorta di cascata di gruppetti melodici di quattro note incastrati su un fraseggio di terzine, tirata giù dal disco e studiata da moltitudini di pianisti jazz). È la lezione evansiana filtrata dal gusto inimitabile e dalla sensibilità di un ragazzo che si rivelerà uno dei più grandi pianisti jazz di tutti i tempi.

Durante l’assolo del pianoforte, pochi istanti prima del bridge, un fragoroso applauso ci rivela che è tornato in scena il leader, il quale ricomincia ad abbozzare il tema a suo modo, di nuovo in trio con Hancock e Carter, senza batteria. Ancora poche pennellate e il quadro è completo. Sotto la nota finale della tromba, Hancock stende un inatteso e bellissimo accordo di mi bemolle minore (fino a quel punto il brano si era mosso sulla tonalità di do minore o di mi bemolle maggiore), testimonianza della libertà armonica con la quale il pianista poteva muoversi e della costante tendenza a evitare le soluzioni più ovvie. Un quarto d’ora di forti emozioni; altrettanto appagante sarà l’ascolto degli altri brani, con picchi eccezionali soprattutto in Stella By Starlight e All Of You.

L’evoluzione stilistica del pianista non si fermerà a questi già eccelsi risultati. Di lì a poco, ancora nel quintetto di Davis impreziosito dall’arrivo della portentosa mente musicale di Wayne Shorter, Hancock aprirà un nuovo capitolo, tra i più avanzati e audaci nella storia del pianoforte jazz.

Antonio Iammarino