Proviamo a immaginare la musica come il costruito della città. La musica colta sarebbe di certo i monumenti, gli slanci alto-mimetici dell’immaginazione accademica, votati alla celebrazione di qualcosa, anche dell’arte stessa; il pop e il rock gli spazi commerciali, rispettivamente di prima necessità e di carattere voluttuario; il jazz l’edilizia civile, il luogo necessario dell’esistenza, della fantasia intima e del desiderio quotidiano.

Questa metafora, è ovvio, può essere smontata da tutte le parti e rimontata come si vuole, dal momento che su tutto si può sempre dire tutto e il contrario di tutto. Senza toccare l’asse musica colta-monumenti (che sono cose amate dalle stesse persone e di cui le altre, a vario titolo, si fanno un baffo), si può dire per esempio che siano il pop le case, il rock i centri sociali e il jazz i locali notturni o le osterie caserecce o i dopolavoro, se ne esistono ancora. Di fatto, però, ci è voluto un perseverante dispiego di disonestà intellettuale per ostacolare o almeno appannare la nozione che la musica di Ellington, di Monk, di Mingus, di Coltrane sia musica, anzi musica necessaria, prima che il prodotto di una certa circostanza storica e via dicendo, per giunta pilotato dal business capitalistico.

Bisogna partire dal punto che, per l’assai psichica arte della musica, il jazz è quanto meno la combinazione di due cose importanti: da una parte, musica ad altezza d’uomo, creata da chi la esegue e che prende forma nell’esecuzione stessa; dall’altra, musica che, con – o malgrado – queste caratteristiche, diserta il racconto (il testo cantato) per l’espressione «desiderata» di alcuni individui (musicale e strumentale, quella del leader del gruppo; solo strumentale, quella dei musicisti che il leader ha scelto inseguendo un proprio, sentito obiettivo di forma, suono, atmosfera ecc.). Dunque, una musica che alla negritudine (diversamente dal blues) si rapporta solo per valorizzarne qualità autonome (un’inconscio particolarmente libero da sovrastrutture e, di conseguenza, una dotazione musicale più autentica). Dunque, una musica eminentemente di soggetti, di libertà che si completano a vicenda, costituzionalmente destinata a sfidare il genere, lo stile, e implicitamente contrapposta alla sola idea di musica sostenuta dalla cosiddetta cultura – costituente da almeno due secoli una «categoria», in quanto orpello e arma della società borghese occidentale.

Probabilmente per questo, l’esistenza del jazz è stata accolta dall’Occidente come uno strano reato. Così strano che sarebbe stata la virtuale parte lesa a insabbiarlo, vergognandosi di renderlo noto, e il razzismo più mimetizzato, il più insospettabile, il più sottile, a colpirlo. Chi pure ne è stato affascinato si è sempre preoccupato in questo o quel modo di sostenerlo come una specialità: l’opposto di una necessità.

Il primo intellettuale europeo ad apprezzare il jazz potrebbe essere stato Michel Leiris. Siamo a Parigi verso la fine della grande guerra, e si tratta per forza di un jazz primitivo. Ma nelle pagine di L’age d’homme (1935-39), il libro in cui ne parla, e ancora più precisamente recensendo nel 1948 uno storico concerto parigino di Dizzy Gillespie, Leiris dichiara con disappunto che il jazz non è più la musica selvaggia che aveva elettrizzato le notti avventurose della sua giovinezza.

Il primo intellettuale europeo ad apprezzare il jazz potrebbe essere stato Michel Leiris. Siamo a Parigi verso la fine della grande guerra, e si tratta per forza di un jazz primitivo. Ma nelle pagine di L’age d’homme (1935-39), il libro in cui ne parla, e ancora più precisamente recensendo nel 1948 uno storico concerto parigino di Dizzy Gillespie, Leiris dichiara con disappunto che il jazz non è più la musica selvaggia che aveva elettrizzato le notti avventurose della sua giovinezza.

Grosso modo tra le due date, Jean Cocteau definisce Art Tatum «uno Chopin impazzito». Sincera ammirazione per quell’uso spregiudicato del romanticismo pianistico classico (che scandalizzerà André Hodeir) o soltanto una battuta salottiera senza impegno sulla prestazione sensazionale di un «nègre joyeux», per giunta cieco? A naso, si direbbe la seconda.

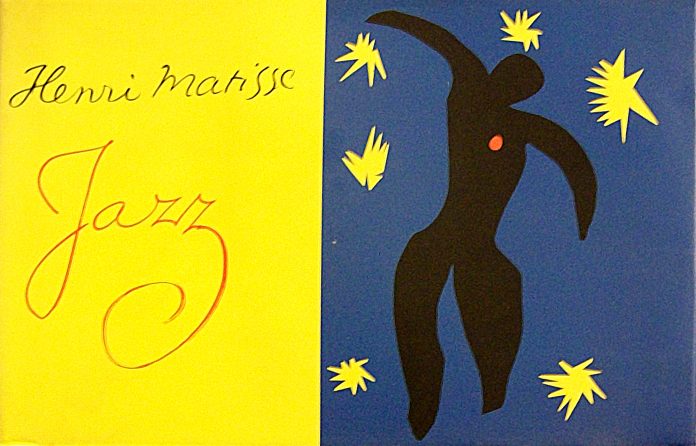

Poi è la volta di Matisse, che nel 1947 titola Jazz un elegante libro d’artista con immagini di corpi danzanti dalle movenze così sensuali, così in armonia con la natura, che le loro teste sembrano apposta piccole, sfuggenti. E sulla stessa lunghezza d’onda sembra trovarsi anche Sartre, che frequenta per moda le caves di Saint-Germain-des-Prés lasciandosi scappare una frase come «Le jazz… il y est question de bananes!» Diversa sarebbe dovuta essere la posizione di Boris Vian, che negli stessi anni si fa portabandiera del bebop dalle colonne di Jazz Hot, come uno che il jazz sa davvero cos’è – e peraltro polemico con Sartre stesso (il «Jean-Sol Partre» di L’écume des jours). Eppure, insiste in ogni sua riga sull’idea di un jazz fatto per scatenare pulsioni corporee, con qualche disattenzione di troppo a quel jazz, forse il più importante, che già allora rivela altre ragioni e altre fisionomie.

Ma questo è anche Parigi, l’apoteosi della borghesia con tutti i suoi pregi e difetti: quindi, l’apoteosi della società dello spettacolo con tutti i suoi difetti, non avendo pregi.

Intanto, dal severo mondo germanico, predica apertamente contro il jazz Adorno, pilastro della scuola di Francoforte e mentore della prima Neue Musik. Per lui, la sola esistenza del jazz sulla faccia della terra è una calamità. Sembra anzi che lo turbi personalmente, perché ne parla un po’ – o anche molto – in quasi ogni suo scritto, e ogni volta premurandosi di presentarlo come musica da ballo, adatta soltanto a scatenare quelle solite pulsioni corporee e incapace di trasmettere emozioni profonde. Ci si domanda quale jazz abbia ascoltato, e a maggior ragione ritrovando uguali rilievi in uno scritto datato 1953, quando sono già affermati Monk, Parker, Gillespie, Powell, Tristano… e ancora qua e là, senza perdere un’occasione, lungo gli anni Sessanta, quando per tutti il jazz è almeno Miles, Mingus, Coltrane, Dolphy, Ornette, la New Thing.

Poiché per lungo tempo nessuno ha avuto l’acutezza di dubitare di un pensatore estetico che si esprime tanto su un fenomeno al solo scopo di denigrarlo (cosa che può competere soltanto al pensatore politico o, tutt’al più, allo storico), e che per far questo dichiara puntualmente il palese falso (come fa solo l’uomo di partito per smontare la parte avversaria), la parola di Adorno resta per oltre gli anni Sessanta il sottinteso di tutta la cultura ideologizzata in materia di jazz.

Poiché per lungo tempo nessuno ha avuto l’acutezza di dubitare di un pensatore estetico che si esprime tanto su un fenomeno al solo scopo di denigrarlo (cosa che può competere soltanto al pensatore politico o, tutt’al più, allo storico), e che per far questo dichiara puntualmente il palese falso (come fa solo l’uomo di partito per smontare la parte avversaria), la parola di Adorno resta per oltre gli anni Sessanta il sottinteso di tutta la cultura ideologizzata in materia di jazz.

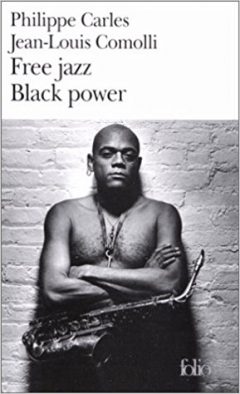

Sia dell’intellettuale che, occupandosi di altro, continua a liquidarlo genericamente come costola esotica dello spettacolo americano (purtroppo anche Pasolini, prima di ricredersi), sia di addetti ai lavori come Carles e Comolli (autori del fortunato saggio Free Jazz/Black Power), che teorizzano l’assoluzione del free jazz e di qualche episodio di musica nera, per lo più neanche jazzistico, di cui è sovversivo il testo.

L’essenziale è che non figuri il jazz in sé tra le arti del secolo. E lo testimoniano anche episodi come questi:

Primi anni Sessanta: lo storico marxista Eric B. Hobsbawm pubblica un interessante libro di sociologia del jazz, concepito oltretutto «dalla parte» del jazz, ma l’editore gli fa adottare uno pseudonimo per non sporcare il suo nome (che comparirà solo in edizioni degli anni Ottanta);

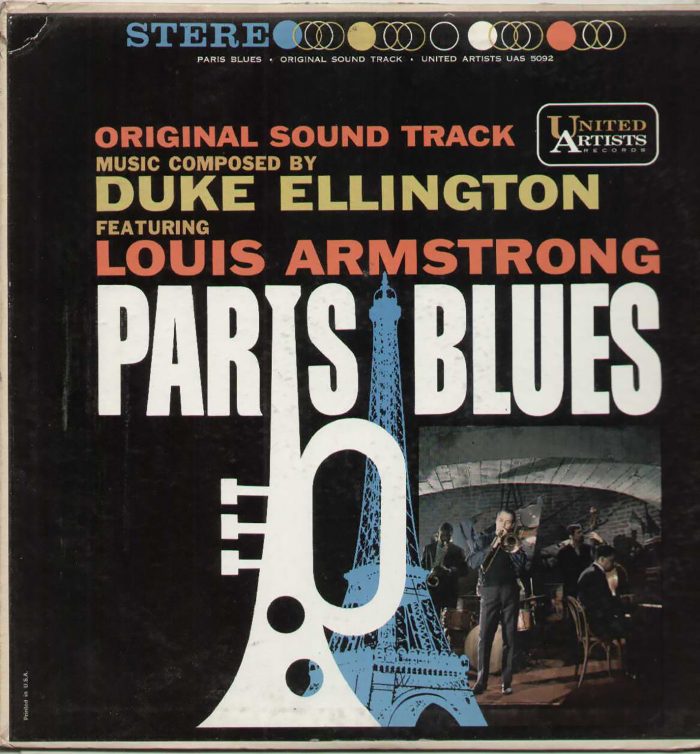

1961: il film Paris Blues di Martin Ritt, per nulla retroambientato, ritrae il jazz di trent’anni prima, a dispetto della sua storia giovane e fitta, per sottintenderlo musica elementare e prettamente popolare (Paul Newman, nei panni del jazzista, viene più o meno deriso quando esprime le sue ambizioni di autore);

1962: nel testo pasoliniano di La rabbia, montato da cinegiornali, vengono citati Armstrong e Gershwin come effigi della distrazione capitalistica che avrebbe avuto la meglio su Marx e Lenin;

1962:, Edgar Morin, nel suo L’esprit du temps, procede a una rapida liquidazione del jazz facendo persino alcuni nomi, ma tutti rigorosamente sconosciuti; ci si domanda ancora una volta di quale jazz si tratti;

Anni Sessanta e anche Settanta: Fernanda Pivano pubblica svariati testi sulla Beat Generation e dintorni ma il jazz è l’innominato (tranne un articoletto su Chet Baker in carcere in Italia), benché così notoriamente importante per quel contesto;

1968: Ennio Morricone, nel comporre la colonna sonora di Teorema (proprio un film di quel Pasolini che sul jazz si sta ricredendo), utilizza quasi come leitmotiv uno splendido pezzo composto ed eseguito dal trombettista mingusiano Ted Curson (Tears for Dolphy), lasciandolo senza attribuzione (il primo a segnalarlo sarà Pino Bertelli nel suo originale studio pasoliniano del 2001);

1972: nella trasmissione televisiva C’è musica e musica, condotta da Luciano Berio per la seconda rete Rai, si discute effettivamente di ogni tipo di musica tranne il jazz (mentre parla Michel Portal, coinvolto tramite Pierre Boulez, la didascalia lo presenta come compositore dodecafonico);

1977: Jacques Attali, nelle poche pagine del suo Bruits dedicate al jazz, parla di una rapace industria del jazz che avrebbe colonizzato persino il free e preferito che quella stessa musica fosse incisa da bianchi, cosa che non risulta proprio da nessuna parte.

Poi, saltando a fatti più recenti:

2002: nel suo film Ararat, dedicato alla memoria dello storico eccidio armeno da parte dei turchi, Atom Egoyan coinvolge, nominalmente o direttamente, alcuni noti personaggi di origine armena, da Arshile Gorky a Eric Bogosian a Charles Aznavour, e ignora del tutto Paul Motian, malgrado i suoi splendidi omaggi musicali a quella memoria («Le voyage», 1979, e «The Story Of Maryam», 1983);

Oggi: cercando in rete notizie sul clarinettista Tony Scott, a parte una succinta voce di Wikipedia, tutto è ricondotto al documentario su di lui di Franco Maresco (2010).

E la lista potrebbe senz’altro infittirsi. Basta ricordare.

Ma perché, in fondo, questo anatema? Perché proprio il jazz è qualcosa di cui tacere o dire il falso, talvolta fino a sopprimere quella dose di verità necessaria ad ogni menzogna?

Ciò che si può comprendere, mettendosi nei panni inamidati dell’intellettuale borghese, è che il jazz esistito prima del bebop potesse apparire una lingua povera: tutto tonale, melodia controllabile (song o blues) e ritmo quasi metronomico (nei soliti quattro quarti). Resta però che quel musicale rigogliosamente meticcio già metteva in scena emozioni fatte lievitare nella loro naturale imperfezione; l’angoscia come la gioia di stare al mondo. Andava dritto al centro del senso della musica. Il suo difetto si può dire sia stata la mancanza di aplomb pessimista; il quale, cos’è se non la facciata di coscienza-della-vita-e-della-morte che ha coperto la specializzazione alienata della musica colta dalla maturità di Mozart e Haydn alla dodecafonia pseudo-espressionista? Poi, infatti, per la ricerca pura, autoreferenziale (Cage, post-webernismo, esperimenti dello Studio di Fonologia di Milano ecc.), interverrà la copertura materialista.

Di questo, per idiosincrasia al vero dubbio, la cosiddetta cultura non ha mai discusso. Ma al tempo stesso, per ideologia progressista e di coscienza, neppure ha mai messo in discussione l’opera del nero poeta, scrittore o politico. Ecco perché la sua assurda torsione del problema jazz: assurda fino a sostenere adulterato il legame del jazz alla negritudine ed esclusivo quello all’intrattenimento capitalista, pur di reprimere la considerazione di un’arte musicale troppo complice dell’emozione terrena, troppo «desiderante» per non contraddire le ragioni di tutto il pacchetto musica colta, intellettualità, avanguardie eccetera. Conclusione spregiudicata: proprio nel perseguire un ideale estetico coordinatore di progresso e coscienza, la cosiddetta cultura ci ha dato la prova estrema del suo pan-borghesismo, non avendo messo in opera che collegamenti arbitrari, perché creati solo con artifici squisitamente autoctoni, tra il processo estetico e le attitudini della psiche umana, compresa la domanda di musica.

A riconoscere per primi e più a fondo la virtù incriminata del jazz sono stati senza dubbio i musicisti bianchi che hanno scelto la via del jazz per pura esigenza poetica: da Bix Beiderbecke a Charlie Haden, passando per Gil Evans, Gerry Mulligan, Lennie Tristano, Lee Konitz, Jimmy Giuffre, Paul Bley, Steve Lacy… tanti! Per ultimo, invece, proprio perché ostacolato dal ricatto morale in progress della cosiddetta cultura, il jazzofilo medio, e ancor più ultimo quello italiano, che della cosiddetta cultura è un timorato passivo, neppure in grado di contrattarci.

Addetto ai lavori o no, il jazzofilo italiano lo si ritrova ancora a coltivare il suo orticello, tentando di eludere una specie di cattiva coscienza. Ancora a mortificare fantozzianamente l’oggetto amato («Tutto il jazz è blues», «Il jazz possono farlo solo i neri», «Il jazz sofisticato è una bufala»), a sguazzare nell’aspettativa modesta («Tizio è il più grande sassofonista vivente, perché è l’unico erede di Caio») o a rimbecillirsi col burocratismo («Ho tutto il jazz da qui a qui, seduta per seduta, concerto per concerto»). E dacché il jazz si insegna, anche a elemosinare dignità al politicamente corretto.

Al confronto, meglio il critico «off» post-ideologico, figlio o figliastro di Alice, con l’occhio alle musiche «del desiderio» e la ragionevole propensione a coltivarle sopra i generi. Da apostolo della cosiddetta cultura vista dal centro sociale, le identifica in quelle «della trasgressione»: musiche che abbiano qualcosa di radicale e che con questo diano l’idea di aggredire il sistema. Il jazz, dunque, è per il momento la New Thing, la Creative Music e l’Avant della cosiddetta comune di New York. Tutto il resto potrebbe anche essere quello che sosteneva Adorno. Ovviamente nessuna attenzione alla differenza di chimica tra un Ayler e un Cage, un Sun Ra e un Brian Eno, un David S. Ware e un Fausto Romitelli, né a quanto siano di cartapesta le personalità di fin troppi forzati dell’innovazione, di questa o quella parte. E forse è qui il peggio. In compenso, il jazz gli interessa alle stesse condizioni di tutta la musica, e mai sarà cosa da lui pensare il jazz – almeno quello che ha eletto – sotto lo stesso cielo di altra musica nera, solo perché si tratta di musica nera. Ovvero, per parziale e settario che sia, il suo pensiero estetico è pensiero effettivo.

Oggi, nonostante tutto, il jazz ha guadagnato qualche punto che parrebbe significativo. Per il musicista o musicologo o musicofilo colto non è più il tabù di un tempo, e i festival di musica contemporanea lo includono spesso nei loro programmi, a un titolo visibilmente diverso dalla pausa relax che il Maggio Musicale Fiorentino riservava al Modern Jazz Quartet oltre mezzo secolo fa. Soltanto che nulla e nessuno ne ha esattamente il merito, se non quel po’ di apertura mentale che la cosiddetta cultura avrebbe conquistato, si direbbe, per normale evoluzione biologica, e purtroppo rottamando a vista d’occhio teorie del desiderio e desiderio di rivoluzione.

Insomma, se si è solo vagamente capito che il jazz è «la» musica di espressione d’autore-esecutore, e solo in retrovia un genere, uno stile, è quanto meno bizzarro che la sua vita migliori quando la cosiddetta cultura si sbraca. Evidentemente, anche quelle teorie del desiderio e quel desiderio di rivoluzione erano fasulli, solito anti-borghesismo da salotto.

Paolo Vitolo