Io Albert Ayler sono nato a Cleveland, Ohio, il 13 luglio 1936. Mio padre suonava sassofono e violino ed era anche un cantante. Aveva una certa notorietà ma solo a livello locale, quindi alla mia nascita aveva espresso il desiderio di vedermi conosciuto in tutto il mondo. Mia madre non aveva tendenze artistiche. A tre anni mi piaceva ascoltare Lionel Hampton alla radio. Infilavo sempre la mano dietro l’apparecchio perché volevo capire da dove venisse fuori la musica, e ogni volta prendevo la scossa. E mia madre mi diceva di non farlo, colpendomi sulla mano. Non capiva che ero già un artista e che avevo cominciato presto a causa di mio padre.

A quattro anni avevo un piccolo sgabello sul quale sedevo per imitare la musica di Benny Goodman che usciva da quella stessa radio. A forza di vedermi fare così, mio padre si convinse che avevo del talento e che forse potevo diventare un artista, e decise di insegnarmi la musica. Avevo sette anni quando iniziò sul serio, e mentre i miei amici erano fuori a giocare a baseball, lui mi prendeva a cinghiate. Ovviamente, piccolo com’ero, mi mettevo a piangere. La vedevo come una cosa terribile, ma adesso credo che lui volesse soltanto impedirmi di andare a giocare e di farmi restare in casa a studiare musica. Dal suo punto di vista era un atto di ribellione: avrebbe voluto essere famoso così com’ero destinato a diventarlo io. Le sue lezioni durarono per quattro anni, ma a otto ero già considerato un bambino prodigio. Vinsi il primo premio in un concorso per ragazzini di talento. A nove anni leggevo tranquillamente la musica e mio padre non aveva già più niente da insegnarmi.

A undici anni andai a studiare alla Benny Miller’s Academy e vi rimasi per parecchio tempo. Miller era un musicista che aveva suonato con Charlie Parker e Miles Davis al Tijuana Club di Cleveland. Pian piano iniziai a farmi conoscere e a esibirmi con altri musicisti locali. Non avevo ancora idea di che strada musicale imboccare, così suonavo praticamente con tutti. La vita cominciò ad apparirmi diversa. A sedici anni conobbi Little Walter, l’armonicista di blues, e in seguito il cantante e pianista Lloyd Price. Quando andai in tour con Little Walter frequentavo ancora il liceo, dove ero anche il capitano del team di golf. Sono stato il primo nero ad aver mai vinto una coppa nel golf per la mia scuola. Se avessi giocato a golf sul serio, a quest’ora sarei ricco. Ma avevo la musica nel cuore e dovevo occuparmi soltanto di quella.

Con Little Walter era dura. Una sera, per dire, ci capitava di dover suonare a Saginaw nel Michigan e poi di viaggiare tutta la notte per raggiungere l’ingaggio successivo. Quelli bevevano come dannati e si addormentavano al volante. «Ma è musica questa?» pensavo. «È giusto vivere così?» Mi portavo il cibo da casa perché di soldi ne giravano pochi. E Little Walter mi diceva sempre che non tenevo le note abbastanza a lungo. Così mi detti da fare, e dopo qualche tempo mi ritrovai al loro stesso livello. Suonai con Little Walter per tutta quell’estate e fu una bella esperienza.

A diciannove anni misi su una piccola band di r&b a Cleveland, pensando che magari potevo combinarci qualcosa. E invece mi ritrovai a suonare agli angoli delle strade in mezzo agli ubriachi. Era il momento di dare una sterzata alla mia esistenza. A ventidue anni mi arruolai nell’esercito, con l’obiettivo di stare assieme a gente che suonava sul serio. Sapevo leggere la musica ma non ero un fulmine di guerra, perché a Cleveland c’era la tendenza a fare jam sessions, a suonare all’impronta senza bisogno di spartiti. Il mio comandante era un tipo tosto, ma fu proprio lui a dirmi: «Va bene, Albert, cercheremo di tenerti nella banda». Così mi spedì in un centro d’addestramento specifico e mi bastò iniziare per recuperare all’istante tutte le mie capacità di lettura.

A Orléans, in Francia, dove ci avevano dislocato, dovevamo suonare per sei ore filate e, come se non bastasse, io studiavo anche la notte. Partivo da un suono e tentavo di modificarlo sul sassofono in tutti i modi possibili, così da rendermi familiare questa procedura. Speravo sempre di diventare un grande artista ma per il momento, laggiù a Orléans, non ero nulla e nessuno. Però trovarmi in Francia significava che potevo andare a Parigi e suonare in un club in una situazione molto diversa.

La musica deve avere le radici di Louis Armstrong, deve avere un ritmo autentico

Quando andai in Svezia la gente mi diceva: «Stai suonando quel che provi ed è molto bello». Così pensai che, forse, una qualche dote ce l’avevo. Quegli incoraggiamenti mi convinsero che, una volta uscito dall’esercito, avrei potuto tornare laggiù e restarci per qualche tempo. Infatti, finito il periodo di ferma, andai a trovare mia madre a Cleveland e le dissi che intendevo trasferirmi in Svezia, che avevo bisogno di stare in un posto in cui la gente riuscisse a capire quel che facevo, visto che ancora non lo capivo bene neppure io. Non avevo ancora le idee chiare, dal punto di vista musicale: qualcosa suonavo, ma con fatica e non certo con la disinvoltura di oggi.

All’inizio, in Svezia, fui costretto a suonare musica leggera con Kim Hunter e altri del suo giro. Facevano del calypso e roba del genere, e io non la sopportavo. Alla minima occasione scappavo nella città vecchia, a Stoccolma, e suonavo per i giovani. Dopo un po’ conobbi un tale di nome Bengt Nordström, che mi disse che voleva fare un disco con me. Io avevo forti dubbi, perché non mi sembrava il momento e mi ritenevo ancora immaturo dal punto di vista musicale. «Devi fare un disco, è importante», insisté lui, così andai in studio e feci quel che mi chiedeva. «È venuto bene», mi disse poi Nordström. A me sembrava passabile.

Subito dopo, mi chiamò Ole Vestergard per propormi uno show radiofonico in Danimarca. Quando lo registrai, lui mi disse che dovevamo incidere un album con gli stessi brani: Bye ByeBlackbird, Summertime e C.T. «Verrà una meraviglia!»

Poi mi ritrovai a suonare in un club in Svezia assieme a un pianista del Texas, un certo Candy Green, che cantava come Ray Charles. Ci offrivano due pasti al giorno e dovevamo suonare a pranzo e a cena. Quando rientrai dallo show radiofonico, dissi a Green che era arrivato il momento di tornare negli Stati Uniti, perché in Danimarca mi era capitata l’occasione di suonare un po’ con Cecil Taylor. Così iniziai a suonare con Cecil al Take Three, nel Greenwich Village. Dopo che avevano finito il loro set al Village Gate, Coltrane ed Eric Dolphy venivano sempre a sentire il nostro gruppo (nel quale c’erano anche Jimmy Lyons, Henry Grimes e Sunny Murray). Coltrane e Dolphy avevano capito che stava succedendo qualcosa di nuovo, anche se non lo capivano bene. Un ingaggio con Cecil fruttava alla band cinque dollari, che lui dava tutti quanti a noi perché comprassimo da mangiare e tornassimo il giorno dopo, senza voler niente per sé. Cecil aveva un amore davvero smisurato per la musica, più di tanti suoi musicisti.

Nel 1964 richiamò Ole Vestergard per dire che mi aveva trovato un ingaggio in Danimarca ma che poteva pagarmi solo il viaggio di andata. «E come faccio a tornare a casa?» pensai. Poi mi dissi: «Ma chi se ne frega», e decisi di andare lo stesso, così interpellai Sunny Murray e Gary Peacock. Quando andai a casa di Peacock lo trovai in pessime condizioni: digiunava da quindici giorni. «Perché lo fai?» gli chiesi. Lui mi guardò, sorrise e disse: «Devo farlo. Nella mia vita ho sprecato un sacco di occasioni e tu suoni una musica pura».

Prima di partire per l’Europa incidemmo «Spiritual Unity» per la ESP di Bernard Stollman. Subito dopo, noi tre e Don Cherry ci imbarcammo su un aereo per la Danimarca. La gente non riusciva a capire se la nostra musica le piacesse o no, ma il responsabile della stazione radio divenne pazzo di me. Mi faceva andare a casa sua a suonare per i suoi figli, a stare un po’ tranquillo. «Un giorno questa free music sarà apprezzata», diceva.

Prima di partire per l’Europa incidemmo «Spiritual Unity» per la ESP di Bernard Stollman. Subito dopo, noi tre e Don Cherry ci imbarcammo su un aereo per la Danimarca. La gente non riusciva a capire se la nostra musica le piacesse o no, ma il responsabile della stazione radio divenne pazzo di me. Mi faceva andare a casa sua a suonare per i suoi figli, a stare un po’ tranquillo. «Un giorno questa free music sarà apprezzata», diceva.

Dopo il tour Sunny Murray dovette tornare negli Stati Uniti con una nave militare perché era rimasto senza soldi, li aveva spediti tutti alla moglie. Gary Peacock ci svenne sotto gli occhi ad Amsterdam perché mangiava soltanto riso. Non sapevamo cosa fare, ci toccò appoggiargli un pentolino d’acqua sullo stomaco. Gary è stato il miglior contrabbassista con cui mi sia capitato di suonare. Non avevamo bisogno di dirci niente, suonavamo e basta. Dopo Amsterdam anche lui rientrò negli Stati Uniti; io invece andai per un po’ in Danimarca. Alla fine tornai a Cleveland pieno di frustrazione: non sapevo come sarebbe andata, non capivo più niente se non che amavo Charlie Parker e che, sotto le armi, ascoltavo Coltrane dalla mattina alla sera. La rabbia e la frustrazione mi stavano rendendo pazzo. In camera mia, a Cleveland, non facevo altro che suonare e picchiare sul pavimento, Poi scendevo dabbasso e mia madre mi diceva: «Tu non sei mica mio figlio, non può essere. Si vede che quand’ero in ospedale qualcuno ha fatto confusione e mi ha dato il bambino sbagliato!» Mi veniva da piangere. Nessuno capiva ciò che stavo cercando di fare e non ci riuscivo neanche io. Era una situazione parecchio sconcertante.

Quando tornai a New York, presi l’abitudine di salire sul palco quando suonavano Ornette, Cecil, Dolphy, Sonny Rollins e così via. Coltrane attaccava a suonare, poi entrava Dolphy e, quando toccava a me, c’era sempre qualcuno che mi gridava di andare via. Non capivo. Ma fu Eric a dirmi: «Non ho mai sentito nessuno come te. Non farti mettere i piedi in testa». Fu allora che conobbi il violinista Michel Sampson e il bassista Bill Folwell, che non avevano neanche venticinque anni e facevano parte della generazione emergente di musicisti. Girammo un altro po’ e finii per suonare di nuovo a Parigi, dove sapevo che la gente poteva apprezzare la mia musica più di quanto mi capitasse in America, un posto dove tutti pensano soltanto al denaro.

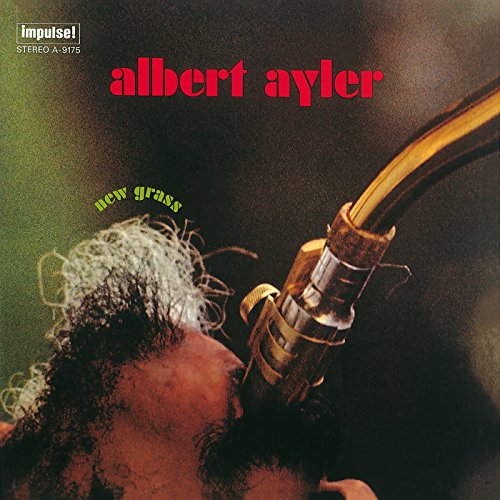

Poi negli Stati Uniti conobbi Maria [Mary Parks], che iniziò a scrivere musica per me. Un giorno mi chiamò Bob Thiele e mi disse: «Albert, è morto Coltrane». «Vuoi scherzare?» «Ha lasciato scritto che tu e Ornette avreste dovuto suonare al suo funerale». Mi toccherà suonare piangendo, pensai. E così al funerale Ornette suonò per primo e io per ultimo. Thiele era in mezzo alla folla e, dopo il funerale, mi convocò nel suo ufficio e mi fece firmare un contratto. Da quel momento le cose iniziarono ad andarmi meglio. Adesso è Maria a occuparsi di scrivere la musica e degli affari. Io penso solo a suonare e a dormire! Ho avuto una grande fortuna a incontrarla. È stata lei ad avere l’idea di «New Grass». Bob Thiele voleva che lo incidessi con un gruppo pop, l’equivalente americano dei Beatles, ma io mi sono opposto e gli ho detto che se proprio dovevo suonare musica leggera l’avrei fatto a modo mio e con i miei musicisti. «Guarda che sul disco devi cantare». «Cantare? Già suono come un matto, come faccio anche a cantare?»

Così sono andato a suonare in un club al Village, non ricordo quale, ed è lì che ho iniziato a cantare. Dopo due sere non avevo più un filo di voce. Il solo suonare bastava a sfinirmi, figuriamoci dover anche cantare! Alla fine mi dissi che se era questo che volevano da me, beh, potevo suonare pop, potevo suonare free, potevo fare qualunque cosa. Quindi ne avrei fatte di tutti i colori e magari, chissà, sarebbe andata bene. La cosa giusta, dopo «New Grass», sarebbe stata tornare in Europa, ma decisi di restare negli Stati Uniti per dare al pubblico americano una nuova possibilità di capire che cosa stavo facendo. Mi sembrava giusto. Così non mi mossi e fu un errore. Non successe niente, né con quel disco né con quello successivo, ma ero ancora sotto contratto e ogni anno mi raddoppiavano il compenso. Quindi, perché preoccuparmi? Lo scorso anno ho ricevuto diecimila dollari, proprio una bella cosa. Ho saldato tutti i miei debiti e adesso vivo proprio come un artista. Quella dell’artista è una vita molto difficile, quindi adesso devo imparare a organizzarmi, perché so quel che è successo a gente come Charles Ives, il più importante compositore americano, che in vita è stato ignorato da tutti ed è stato costretto a trovarsi un altro lavoro. Già ho le mie grane con mio fratello Donald, che ritengo a sua volta un grande artista ma col quale non riesco a intendermi. Cerchiamo sempre di comunicare, ma nessuno dei due ascolta davvero l’altro e finisce a urla. Proprio come in un mio brano! Cambio spesso musicisti e arrangiamenti perché lo sviluppo di un artista lo porta a sentire cose sempre diverse. In certi momenti sento certe cose, in altri cambia tutto. Quando devo incidere un disco, tengo sempre delle prove per capire se posso usare questo o quel musicista, per vedere se è in sintonia con le mie sensazioni. Altrimenti passo a qualcun altro.

Sono convinto che la mia musica abbia bisogno ogni volta di un gruppo diverso.

Per fare musica nuova devi usare gente sempre nuova. La musica deve avere le radici di Louis Armstrong, deve avere un ritmo autentico: è questo l’aspetto più importante. Molti musicisti d’avanguardia emettono soltanto puro suono, lo so bene, ma anche in quei casi deve esserci il ritmo. Il ritmo serve a penetrare davvero nello spirito della musica. Ecco tutto.

Testo di Daniel Caux É

Traduzione di Luca Conti

Foto di Jan Persson e Ole Brask e senza attribuzione