Lee Konitz. Una delle cose che prima di ogni altra mi colpì di lui fu il cognome: la K iniziale, le due rapide vocali, la T e la Z finali, tutto «suonava» molto diverso dai cognomi ai quali si era più abituati, come Armstrong, Parker, Gillespie, Roach, Davis. Questi erano cognomi più «americani», più credibili. Konitz aveva un cognome inquietante, di probabile origine boema, cosa che lo rendeva più europeo e quindi più vicino a noi ma che allo stesso tempo lo faceva più esotico, forse addirittura meno «jazz». E poi frequentava abitualmente personaggi che si chiamavano Tristano (con reminiscenze italo-wagneriane!) e Bauer (tedesche) in una cerchia ancora più anomala per il fatto che erano tutti bianchi: ricordiamo anche Warne Marsh, Eddie Safranski, Shelly Manne…

Poi, pian piano, mi ritrovai immerso in una totale identificazione stilistica con Konitz: comprai il primo sax contralto e perseguii questo modello con una dedizione assoluta, quasi liturgica. A ben pensarci, non potevo scegliermi un referente meno adatto per cominciare ad avvicinarmi al jazz: il suono fermo e apparentemente soffice, il fraseggio complesso, veloce, sapiente, dotato di sfumature e dinamiche assai smaliziate e mai prevedibili, le pronunce perentorie, l’estrema sicurezza, l’articolazione sospesa… Tutti gli elementi del fraseggio di Konitz, soprattutto i più difficili e più personali, erano per me costante aspetto di suggestione; il fascino di un’espressività non totalmente esternata, con ampie zone chiaroscurali, sorretta da una logica musicale assoluta, era un dato che mi conquistava sempre ma ovviamente mi poneva grossi problemi di comprensione, di adeguamento, di studio. E mi portava a identificarmi con una concezione piuttosto introspettiva della comunicazione musicale.

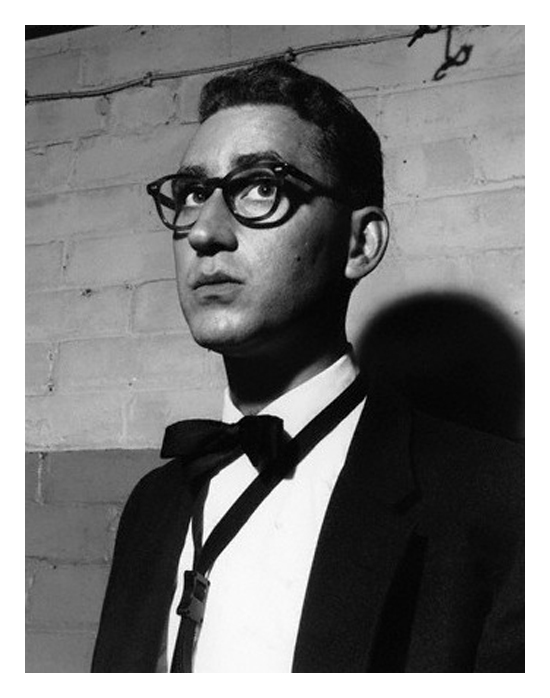

Sotto un altro profilo, però, Konitz e gli altri coolsters proponevano un’immagine di musicista estremamente dedito allo studio e alla ricerca, basato sull’assiduità e sulla serietà d’intenti: questa influenza non va sottovalutata e penso che debba far parte della formazione musicale di ogni musicista. Forse per questo fu come un piccolo tradimento scoprire, in tempi successivi, che in qualche foto Konitz rideva, addirittura sguaiatamente; questo, per me adolescente, mal si conciliava con l’immagine di artista che avevo di lui. Nel frattempo mi accorgevo che anche il suono non era più quello di prima: sembrava meno evanescente, più energico, ma il suo linguaggio aveva mantenuto, forse esaltato, tutte le sue caratteristiche più geniali.

In realtà Lee Konitz è proprio una delle figure più geniali del jazz moderno, geniale in quanto unico, come mi disse una volta John Surman, e sempre originale e fedele a se stesso; non dimentichiamo infatti che la sua messa a punto stilistica avvenne nel periodo della maggiore influenza parkeriana, in un momento in cui parlare di sax contralto significava Bird e null’altro. L’originalità di Konitz emerge implacabile da tutti i contesti nei quali egli è inserito, che si trovi al fianco di Lennie Tristano come di Elvin Jones o di Derek Bailey.

Tra gli esempi del suo stile si potrebbero citare, scegliendo in mezzo a moltissime esecuzioni, le due versioni di Lover Man, quella suonata con l’orchestra di Stan Kenton e l’altra interpretata assieme al gruppo di Gerry Mulligan: in entrambe il disegno solistico si snoda in maniera innovativa e informale, sospeso su strutture cui sembra appoggiarsi solo tangenzialmente, dal momento che lo sviluppo armonico della frase è lungo e asimmetrico. Oppure si potrebbe ricordare Nefertiti, il celebre brano di Wayne Shorter, registrato da Konitz con il proprio nonetto: il suo assolo al sax soprano sviluppa frasi serene e molto fluide su strutture armoniche lontane da quelle a lui più consuete.

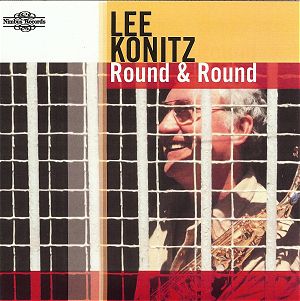

E ancora, si pensi al disco «Round & Round» (1988), un album interamente dedicato al tempo di valzer e in cui si ascoltano alcuni temi ormai classici scritti in questo metro ma anche brani come Giant Steps di Coltrane, che nulla hanno a che fare con il 3/4. Eppure anche Giant Steps, suonato in una forma così paradossale, assume caratteristiche assolutamente konitziane tra le mani del suo straordinario interprete.

Nonostante il jazz abbia portato negli anni molte altre voci e altre suggestioni, il linguaggio di Konitz ha sempre mantenuto la sua peculiarità. L’uomo è sempre pieno di entusiasmo e di freschezza, e riesce sempre a sorprendere.

Pur avendo un’enorme esperienza, che ne fa uno dei musicisti più ricchi di conoscenze, quando prende in mano il suo contralto (lo stesso Selmer di sempre, laccato a nuovo e serie 21000, cioè datato attorno al 1936) è come se fosse una delle prime volte che suona, pieno com’è di vitalità e di gioia. La sua vena poetica sembra inesauribile. A volte mi ritengo fortunato per essere vissuto in questi anni. Uno dei motivi è quello di aver conosciuto un musicista del suo spessore, del suo significato, e di aver potuto suonare accanto a lui.

Claudio Fasoli