Bill, uno dei tuoi lavori più recenti si intitola «Guitar in the Space Age!». Perché?

Quando ero un ragazzino, tra la fine degli anni Cinquanta e i primi Sessanta, uno dei pensieri che stimolavano l’immaginazione collettiva era quello dei viaggi interstellari. Le navicelle spaziali si staccavano dalla Terra e volavano verso lo spazio: accadevano fatti sino a quel momento impensabili. La gente si chiedeva: «Quando vedremo il primo uomo sulla Luna?» La distanza tra il mondo del futuro e quello presente si avvicinava in fretta: era iniziato un processo di rinnovamento globale. Io sono nato nel 1951, lo stesso anno in cui arrivò sul mercato la chitarra elettrica Fender Telecaster. In un titolo come «Guitar in the Space Age!» ho voluto accostare ciò che ha fatto parte della mia crescita: le avventure spaziali e quelle musicali, la fantasia e la creatività.

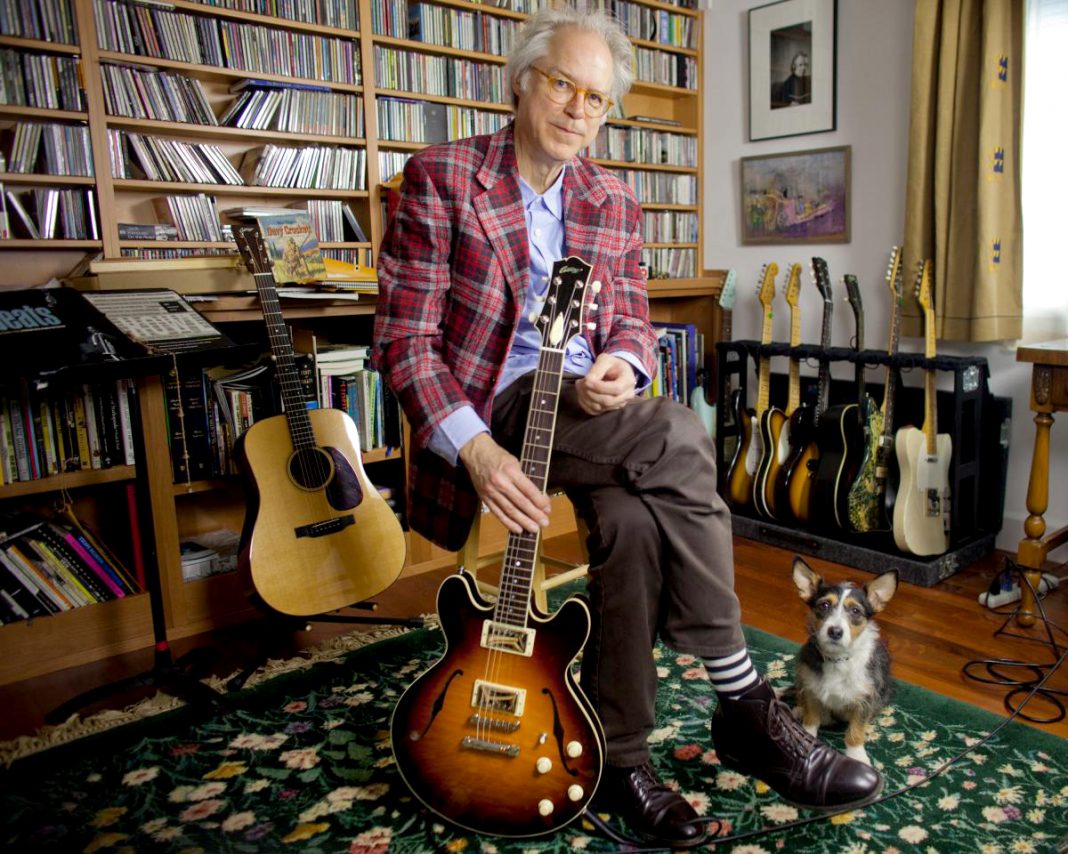

È una Fender Telecaster, quella che usi in «Guitar in the Space Age!»?

Sembra una Telecaster ma è uno strumento creato da J. W. Black della J.W. Black Guitars. Anni fa, Black lavorava per la Fender, personalizzandone i modelli su richiesta dei clienti. Adesso ha una attività indipendente e porta avanti una ricerca davvero notevole sui materiali. È un vero esperto, e conosce a fondo le Telecaster e le Stratocaster. Più che un liutaio è uno scienziato, e opera a livelli molto alti. È un vero maestro.

In passato suonavi spesso una chitarra Klein. L’hai abbandonata?

Non uso chitarre Klein da anni. Per molto tempo sono state le mie preferite. Ne avevo una, in particolare, che mi portavo appresso ovunque, sia in studio sia sul palco. Ma un bel giorno ebbe bisogno di un intervento di riparazione.

Sono cose che capitano. Non l’hai fatta mettere a posto?

Era nelle mie intenzioni, così la mandai al fabbricante e non seppi più nulla. La chitarra mi serviva, come potrai ben immaginare. Passarono le settimane e poi i mesi: niente. Non potevo fermarmi ad aspettare, così misi gli occhi su altre chitarre. Presi in mano una Fender Telecaster e me ne innamorai. Il suono inimitabile di quella vecchia chitarra era ciò che stavo cercando.

A partire dai primi anni Novanta hai avviato un lavoro di riscoperta del passato musicale americano. Per te la parola tradizione è sinonimo di nostalgia o di recupero?

Per me è fondamentale guardare indietro per andare avanti. Il tempo passa e, invecchiando, mi accorgo di avere una necessità profonda: sapere da dove arrivano le cose, quando sono cominciate. Per quanto concerne la storia, in particolare la storia della musica, è basilare comprendere dove e perché un certo modo di comporre o di suonare ha avuto inizio. In che momento storico, in che luogo, in quale contesto socio-culturale.

Andare a ritroso nel tempo può essere un viaggio senza fine, non credi?

Concordo. Per questo, arrivati a un certo punto, è importante fermarsi e mettersi a studiare, portando l’attenzione su qualcosa di specifico. Quando risalgo alle origini di una vecchia canzone vado ad ascoltarmi la prima versione reperibile e cerco di carpire ogni dettaglio. In sostanza, mi affascina riuscire a catturare l’essenza e lo spirito del momento creativo in cui la scintilla si è accesa e un’idea è esplosa, arrivando a compimento.

Mi fai un esempio?

Certo. Pensa a Louis Armstrong. Potresti dire che la sua musica appartiene al passato remoto. D’accordo, questo è fuori discussione, ma ascoltando i dischi di Armstrong io entro in relazione con la sua sensibilità, mi chiedo cosa possa aver provato quando una certa intuizione ha preso forma ed è diventata un brano che non aveva niente a che vedere con la musica che si sentiva in giro. E i musicisti che suonavano con lui cosa pensarono? Che fosse avanguardia? O che forse era una follia? Immedesimarsi è fonte di ispirazione. Cerco nel passato il ponte verso il futuro, capisci cosa intendo? Le due spinte – indietro e avanti – agiscono insieme, contemporaneamente.

In «Unspeakable», il tuo disco del 2004 prodotto da Hal Willner, ci sono riferimenti e omaggi a poeti come Allen Ginsberg. Che importanza ha avuto la poetica della beat generation nella tua formazione?

Sono affascinato dal periodo in cui vissero poeti e scrittori beat. C’era un grande fermento nella poesia e nella musica, tra gli anni Quaranta e Cinquanta: pensa all’avvento di un gigante come Charlie Parker. La poesia beat raccontava in maniera vivida ciò che stava accadendo, anticipava il sentire prossimo venturo. Tutto si muoveva in simultanea come se esistesse un progetto strutturato alla base. Per me sono aspetti di grande interesse.

I tuoi percorsi musicali ti hanno portato a interpretare composizioni di Aaron Copland e alcune canzoni di Madonna, Marvin Gaye, John Lennon. Per quanto riguarda la rilettura della musica popolare, in che direzione si muove oggi la tua ricerca?

Chi può dirlo? Non è possibile fare previsioni, io assecondo la curiosità e il caso. Salgo in macchina, accendo la radio, sento una canzone, ne resto colpito e, una volta rientrato a casa, provo a rifarla. Oppure accendo la tv, becco un video di Aretha Franklin che canta un pezzo di Carole King e penso: «Wow, incredibile! Lo devo suonare!» Ma chi può sapere quando accadrà tutto questo? A gennaio è uscito il mio nuovo disco per la OKeh, «When You Wish Upon a Star», in cui suono temi o brani estratti da colonne sonore di film o serie tv. Nella musica nata per commentare storie destinate al cinema o alla televisione c’è un intero universo da scoprire e studiare.

Una ventina di anni fa contribuisti con alcuni brani (successivamente inseriti nell’album «Quartet» del 1996) alla colonna sonora del film di Daniele Lucchetti, La scuola. Cosa ricordi di quell’esperienza?

Oh, è bello ricordare quei giorni incredibili! Fu una delle prime volte in cui mi venne chiesto di scrivere pezzi per una colonna sonora. La mia esperienza in quell’ambito era pari a zero e Daniele mi mise completamente a mio agio. Fu gentile, comprensivo, ricettivo. Amava la mia musica e mi invitò a fare ciò che volevo. Ho un bellissimo ricordo di lui e mi spiace averlo perso di vista. Spero di avere ancora l’opportunità di lavorarci in futuro.

Hai suonato con dei musicisti eccellenti, stabilendo con tutti loro un rapporto di empatia ma è evidente che tu – come chitarrista – privilegi il dialogo con la batteria…

Accidenti, se è vero! Per me tutti gli strumenti sono importanti, naturalmente, ma la batteria è il cuore di ogni cosa. Parte tutto da lì: l’andamento, il ritmo, il tempo. Sono onorato di aver avuto la possibilità di suonare con batteristi incredibili, che mi hanno fornito continui stimoli e sono riusciti a portarmi in territori musicali che non immaginavo esistessero e dove non sarei arrivato senza di loro. Paul Motian, Jack DeJohnette, Jim Keltner, Joey Baron, Kenny Wollesen, Rudy Royston… Ancora oggi sono incredulo quando penso alla grande fortuna di aver potuto suonare con musicisti del genere.

Nel 1994, con Joey Baron e il bassista Kermit Driscoll e, portasti in giro per il mondo una novità affascinante: suonare dal vivo dei brani originali per accompagnare la proiezione di film di Buster Keaton. Hai realizzato altri progetti di questo tipo?

Di recente ho fatto qualcosa di simile con il cineasta americano Bill Morrison, che ha rimontato un vecchio film che mostrava la drammatica esondazione del Mississippi nel 1927. Nel corso di alcune proiezioni ho suonato dal vivo. Non ho più fatto altre cose di questo tipo e mi auguro di avere nuove occasioni.

Nella tua musica la melodia è basilare. Ma a volte entra in scena il rumore. Secondo Paul Hegarty, autore del saggio «Noise/Music: A History», il rumore è una delle risorse sonore del Ventesimo secolo. Cosa ne pensi? E cosa significa per te la parola rumore?

È una domanda difficile e non c’è una sola risposta. Quando cammino per strada e passa un camion enorme che produce un frastuono tale da far venire mal di testa, be’, allora penso: «Che rumore tremendo!»; ma se si tratta di qualcosa su cui posso intervenire, intendo come musicista o anche come ascoltatore, allora è diverso. La musica può essere rumore? Certo che sì. La stessa musica che per alcune persone è meravigliosa, per me può essere una inaccettabile fonte di fastidio e disagio, quindi è rumore. Il rumore non è oggettivo, è qualcosa che si trasforma e viene recepito in modo diverso a seconda di chi lo ascolta. Aggiungo che un certo fraseggio può essere fonte di disturbo in un determinato ambito ma, inserito in un contesto musicale, può cambiare completamente perché c’è un’intenzione, un pensiero, un’idea creativa. Ma ciò che per me è musica, per te potrebbe essere rumore o viceversa. Dipende.

Tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta hai fatto parte del progetto Naked City, guidato da John Zorn e con Fred Frith, Wayne Horvitz, Joey Baron più, in seguito, il cantante Yamantaka Eye. Di recente sei tornato a lavorare con Zorn. Perché, artisticamente parlando, siete stati distanti quasi vent’anni?

John è uno dei miei migliori amici ma, per tanto tempo, siamo stati assorbiti da attività differenti. Quando lasciai New York persi parecchi dei contatti che avevo in quella città. Da un po’ di tempo i nostri rapporti con John sono ripresi e così lui mi ha invitato a suonare su diversi dischi. Credo di averne incisi cinque o sei solo negli ultimi tre anni. Alcune settimane fa ero di passaggio a New York, ci siamo sentiti e nell’arco di poche ore ero con lui in studio per incidere un nuovo album. Lavorare così è fantastico.

Nel libretto del disco «Have a Little Faith» dedichi i brani ai tuoi insegnanti, Jack Stevens e Dale Bruning. Di chi si tratta? E che rilevanza hanno avuto nella tua crescita di musicista?

Jack Stevens fu in assoluto il mio primo insegnante, quando avevo circa dieci anni e suonavo ancora il clarinetto. Jack era il direttore della marching band di cui facevo parte. Imparai moltissimo da lui. Fu Jack a insegnarmi tutti i fondamentali: come si scrive la musica, come si tiene il tempo, come si apprendono e si comprendono le note, le melodie e via dicendo. Da lui seppi le cose più importanti e ci studiai assieme fino agli anni del liceo, quando incontrai Dale Bruning che fu il mio insegnante di chitarra e mi avvicinò al lavoro di Jim Hall, Sonny Rollins, Charlie Parker. Non so cosa sarebbe stato di me se non lo avessi conosciuto. Sono ancora in contatto con lui, che adesso ha più di ottant’anni. Nel 2000 registrammo assieme l’album «Reunion». Dale suona ancora in modo magnifico e sono affascinato dal suo talento.

Sei un compositore itinerante o stanziale? Lavori anche fuori casa oppure hai bisogno di un posto tuo in cui mettere a fuoco le idee?

Più tempo passa, più sento la necessità di avere un posto tranquillo in cui concentrarmi. In passato ero pronto a lavorare sulle idee in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, ma non è più così. Devo stare da solo nella mia stanza affinché le idee escano allo scoperto e io le trasformi in qualcosa di concreto. Non è così semplice. A volte sei nel posto giusto ma non hai l’umore giusto. Poi gli impegni aumentano e il tempo a disposizione diminuisce. Ma la cosa più importante per me è continuare a fare musica e imparare da ogni nuova esperienza.

Maurizio Principato