Non capita certo tutti i giorni di poter andare a trovare il grande vecchio del jazz, il Saxophone Colossus per antonomasia, uno degli ultimi grandi ancora in vita tra quelli che hanno segnato indelebilmente la storia del jazz. Sonny Rollins abita in una bella villetta – non facile da raggiungere – nei dintorni di Woodstock, famosa località boschiva a nord di New York. Una signora molto gentile si occupa della sua casa e gli fa da segretaria. L’ambiente è semplice, curato, nello stile sobrio e caloroso che ben rappresenta il Rollins uomo: uno dei musicisti più caldi, umili e sinceri che il jazz abbia mai prodotto. Non sembra proprio che in sessantacinque anni di attività Sonny possa aver espresso un’arte così gigantesca. A ottantatré anni ha ancora l’entusiasmo di un adolescente. «Aspetta, che mi cambio per l’intervista», dice: «Voglio venire bene in foto!».

Impossibile non amarlo e ammirarlo.

Sonny, ti trovo in forma, allegro, in una casa nuova. Stai bene, vedo. Ci siamo preoccupati molto lo scorso anno in Italia: eri già stato scritturato per suonare a Umbria Jazz ma, un mese prima, hai disdetto per problemi di salute. Cos’era successo?

Sono stato male: ho avuto qualche problema ai polmoni e quindi i medici mi hanno costretto al riposo, ma adesso va molto meglio. Infatti sto pensando di tornare a suonare dal vivo, spero già il prossimo autunno.

Ti aspettiamo!

Magari nell’estate 2015 sarò nelle condizioni di farlo: così potrò tornare a Umbria Jazz. In effetti avevo bisogno di un periodo di riposo perché in questi ultimi anni mi sono stancato molto a suonare.

E così ti sei sistemato in una bella villetta in campagna, tra i boschi di Woodstock. Hai anche un laghetto e ci sono i daini che ti fanno visita ogni tanto. Deve essere molto rilassante.

Mi sono trasferito in questa casa circa un anno fa. Amo la pace qui intorno ma non esco molto a camminare. Ho ripreso a esercitarmi con il sassofono, sai! Ma dentro casa, proprio in questo salotto. Sto ricominciando a sentire il suono giusto che esce dallo strumento.

Hai mai avuto il desiderio di vivere altrove, magari in Europa, come hanno fatto tanti altri jazzisti in passato?

Be’, verso la metà degli anni Cinquanta ci ho pensato sul serio. Mi ero innamorato di una ragazza danese e pensavo di trasferirmi a Copenaghen. Avevamo anche cercato una casa da comprare. Vissi lì per un paio di mesi ma poi la storia finì e tornai negli Stati Uniti.

Forse era solo una cotta, no? E quando ti sei innamorato sul serio?

Diciamo che con la ragazza danese vi fu una forte attrazione, ma il vero amore arrivò con Lucille, mia moglie per tanti anni e che ora non c’è più. Mi manca ancora adesso, dopo tutti questi anni che se n’è andata.

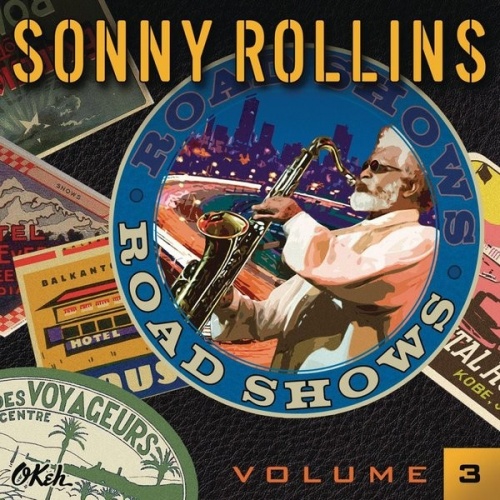

Adesso la Okeh ha pubblicato un tuo nuovo album di brani registrati dal vivo, «Road Shows, Vol. 3», che è appunto il terzo di una bellissima serie.

Sì, ho scelto io stesso i brani da pubblicare, come già negli altri due. Ho tantissimi nastri registrati dal vivo nel corso degli anni e devo dire che alcuni pezzi sono venuti davvero bene.

In questo terzo volume c’è una sorprendente versione di Why Was I Born che dura ben ventiquattro minuti!

In questo terzo volume c’è una sorprendente versione di Why Was I Born che dura ben ventiquattro minuti!

È stata registrata in concerto a Marciac, in Francia. Avevo già inciso quel brano anni addietro, ma c’era qualcosa in questa versione che mi piaceva molto: un bel feeling, intenso. Così ho deciso di pubblicarla. «Road Shows, Vol. 3» comprende brani dal vivo che vanno dal 2001 in poi: quindi è materiale piuttosto recente. Sono formazioni con Clifton Anderson al trombone, Stephen Scott al pianoforte, Bob Cranshaw al basso e altri. Tutta gente con cui giravo in tour.

Due anni fa, a Umbria Jazz, te ne andasti irritato dal palco. Ci dicesti che non ti piaceva la tua band, che volevi cambiare tutti i musicisti.

Sì, è vero. E lo penso tutt’oggi. Voglio ritornare a fare concerti con una band tutta nuova. Voglio cambiare tutto. Forse, quando si suona per troppi anni con le stesse persone, si crea una certa stanchezza, un’abitudine che nuoce alla musica, ma quando ci si trova in tournée è difficile cambiare le cose. Bisogna pensarci molto prima. Ora sto scrivendo pezzi nuovi che hanno per forza bisogno di nuovi musicisti.

Hai già qualcuno di preciso in mente? O forse puoi dirci quali sono i musicisti che ti piacciono oggi?

Sì, ho qualcuno in mente, ma per ora preferisco non parlarne. Tra i jazzisti di oggi mi piace molto il sassofonista James Brandon Lewis: ha un bel suono al tenore. E poi con lui ci sono due bravi musicisti: William Parker al contrabbasso e Gerald Cleaver, eccellente batterista. Un altro tenorista che mi piace moltissimo è J.D. Allen: è davvero bravo e ha un’ottima band. Ho avuto modo di conoscerlo e di apprezzarlo come musicista.

Una cosa che appare molto evidente a chi ti segue e conosce la tua carriera è che – da almeno trent’anni a questa parte – i tuoi concerti sono di gran lunga superiori ai dischi incisi in studio.

È vero, e ti spiego perché. Prima di tutto, quando mi trovo in sala d’incisione sento che la tecnologia mi danneggia invece di migliorarmi. Quando si possono registrare infinite versioni dello stesso pezzo si perde inevitabilmente in spontaneità. La mia tendenza a essere perfetto mi suggerisce di farne un’altra e poi un’altra e un’altra ancora, pur di trovare la versione giusta. È una procedura senza fine. In fondo preferisco l’emozione del concerto, dove non si può cambiare ciò che è già fatto: quel che suono è il massimo che posso dare quella sera. Poi ce ne sarà un’altra, forse migliore o forse peggiore, ma sicuramente diversa.

E quanto conta, per te, il rapporto emotivo con il pubblico?

Avverto molto il feeling delle persone che mi vengono ad ascoltare. La situazione era invece molto diversa nei primi anni della mia carriera. A quei tempi in sala d’incisione il tempo disponibile era molto limitato: al massimo un paio di takes di ciascun brano. Per l’assolo c’erano trenta secondi e basta. E andava bene così, perché si sapeva che in quello spazio ristretto si doveva dare il massimo, spingere fino al limite. Erano tempi bellissimi, per me: le prime sedute in studio con Babs Gonzales, J.J. Johnson, Bud Powell, Fats Navarro… Con loro non si scherzava: dovevi per forza rendere al cento per cento!

Oggi è tutto diverso; eppure mi viene in mente un tuo concerto con un’orchestra d’archi al festival di Ravenna, negli anni Ottanta. Ricordo le prove estenuanti, la tua ricerca della perfezione. Rifaresti un’esperienza del genere, che negli anni successivi non si è più ripetuta?

Ricordo benissimo quel concerto, che poi replicammo a Parma. Certo che mi piacerebbe fare qualcosa di nuovo con gli archi! In effetti ho provato negli anni a realizzare progetti simili ma, alla fine, non si sono mai concretizzati. Ora sto tornando a scrivere musica che comprende anche gli archi e, quindi, sarebbe bello tornare in concerto con un’orchestra.

Sei nato a New York, a Harlem, ma i tuoi genitori venivano dalle isole Vergini e la musica dei Caraibi ha influenzato il tuo stile.

Sì: era la musica che sentivo a casa da bambino. I miei genitori si trasferirono a Harlem negli anni Venti: mio padre era militare di carriera, in marina; perciò passava poco tempo a casa ma a me piaceva stare con lui d’estate, nei luoghi in cui era di stanza. Ho avuto un bel rapporto con i miei genitori: la mia famiglia era molto unita. Ho un fratello più grande che si chiama Valdemar: è un medico in pensione. Ha ottantotto anni: cinque più di me. Suonava il violino, e anche molto bene!

Dunque c’era molta musica in famiglia. E il jazz com’è entrato nella tua vita?

Nella Harlem in cui sono cresciuto si suonava ovunque. Era il periodo della famosa Harlem Renaissance: il fiorire delle arti della gente nera, con un forte accento politico. Da ragazzino seguivo molto mio fratello, che suonava musica classica con il violino ma amava anche Duke Ellington; e poi c’era la radio, da cui ascoltavo spesso Fats Waller, che era il mio pianista preferito. Da lui capii che quello era il mio destino. Ascoltando Fats mi dissi: «Ecco cosa voglio fare: suonare questa musica!». Del resto a quei tempi Harlem era letteralmente imbevuta di musica, di jazz.

E come mai scegliesti proprio il sassofono?

Il sax arrivò con il mio primo idolo: Louis Jordan.

Bravissimo musicista ed entertainer. Adorabile. Oggi non lo ricorda quasi più nessuno.

È vero! Era un musicista formidabile: sapeva suonare tantissimi strumenti. E che band aveva! I Tympany Five.

Era molto famoso, e mise a segno successi notevoli come Caldonia o Knock Me A Kiss…

E Is You Is Or Is You Ain’t My Baby, I’m Gonna Move To The Outskirts Of Town… Ricordo che lo vidi suonare dal vivo al Paramount, ma anche tante altre volte. Ti racconto una storia divertente: ero alle elementari e avevo sei o sette anni, e proprio accanto alla mia scuola c’era un night club, l’Elks Rendez-vous, dove suonava appunto Louis Jordan. Quando uscivo da scuola ci passavo davanti: ovviamente non potevo entrare ma vedevo le foto esposte fuori. Lui era molto affascinante, con lo smoking, il sassofono, circondato dalle ragazze. Mi dicevo: «Ecco cosa voglio suonare: il sax!».

Chi ti insegnò a suonarlo?

A Harlem c’era un bravo insegnante di musica, un certo Bastian. Mi recai da lui. Era bravissimo: suonava qualsiasi strumento. Poi mi iscrissi a una vera e propria scuola, la New York School Of Music di Harlem, sulla 125th Street. Lì si potevano studiare tutti gli strumenti: c’era un elenco dalla A alla Z. Io naturalmente puntai subito sulla S di sassofono.

I tuoi genitori ti sostennero in questa scelta?

Mia madre fu sempre d’accordo su qualsiasi scelta della mia vita. Mi sostenne sempre incondizionatamente. Mi amò senza riserve e io la contraccambiai. Si chiamava Valborg Salomon: un nome danese, semplicemente perché era nata nelle isole Vergini colonizzate dalla Danimarca. Devo dire che anche mia nonna mi aiutò sempre e fu d’accordo con le mie scelte. Da bambino stavo spesso da lei quando mio fratello e mia sorella andavano a scuola. E poi mi portava in giro: andavamo spesso ad ascoltare i gospel. Il gospel cantato nelle chiese era musica molto ritmata: mi piaceva davvero. Mia nonna è stata parecchio importante nella mia vita. Anche mio zio amava la musica, in particolare il blues. Da lui ascoltai tanti dischi di blues. Ho avuto davvero una bella famiglia, molto accogliente e priva di conflitti.

All’epoca sei stato colpito personalmente da problemi razziali?

Sai, essendo cresciuto a Harlem nella famiglia che ti ho descritto, da ragazzino non ho mai avuto il minimo problema. Non ne sentivo neanche parlare. I miei genitori si occupavano di me nel migliore dei modi; non avevamo molti soldi ma ricordo tanti bei momenti e i Natali passati in grande armonia. Però, quando cominciai a fare uso di droghe, le cose cambiarono velocemente anche se, pure in quel periodo, mia madre rimase sempre dalla mia parte. Mi fu vicina come non mai.

Come iniziasti con la droga?

Dopo che finii le medie superiori ed entrai nel mondo della musica, scoprii che tutti attorno a me facevano uso di droghe. Cominciai a fumare marijuana con gli amici: non era propriamente droga ma era proibita. Finii anche dentro per quello. La si fumava assieme ascoltando musica e non ci si preoccupava di ciò che accadeva nel mondo circostante. Sfortunatamente, quando poi iniziai a frequentare il giro dei musicisti professionisti, qualcuno cominciò a farmi provare la roba pesante.

A quei tempi le droghe pesanti erano diffusissime nel mondo del jazz, o sbaglio?

Si facevano tutti: da Charlie Parker a Billie Holiday. Era terribile. Pensa a cosa fecero a Billie, che vita le fecero fare! Conobbi abbastanza bene Billie e più volte ci trovammo a suonare nello stesso club. Era l’anima più bella che si potesse incontrare. Ed era anche una donna molto attraente. Proprio perché era una cantante così fantastica e famosa, la società la perseguitò e la punì per la sua assuefazione alla droga. Mi rammarico ancora di non essere stato abbastanza coraggioso da combattere quelli che attorno a lei si approfittavano. Si capiva che gli uomini abusavano di lei. Andai a trovarla negli ultimi tempi, prima che morisse, e mi si stringeva il cuore a vederla ridotta così, in quello stato. Era una donna e una cantante assolutamente fuori dal comune.

E gli altri grandi musicisti che frequentasti? Per esempio Bud Powell…

Oh, Bud Powell… Bud Powell era come Beethoven: totalmente, terribilmente coinvolto nella musica che faceva. Ricordo che una volta, quando incisi con lui, sbagliai una nota: una sola. Mi guardò in un modo che non dimenticherò mai: non sbagliai mai più, con lui. Non si potevano commettere errori con Bud! Eppure era completamente fatto, come tutti gli altri.

Tu come riuscisti a uscirne?

Eh! Ero ridotto così male e mi ero fatto una nomea così brutta che tra i musicisti si diceva: «Stai lontano da Rollins, lontano da Charlie Parker». Dicevano così. Avevo toccato il fondo; non avevo un solo amico; pensa che arrivavo a chiedere in prestito i sassofoni a chiunque conoscessi: dicevo che volevo provarli ma poi andavo a rivenderli per comprarmi la droga. Ero davvero a pezzi. Quando mi incontrai con Charlie Parker per incidere un disco, ero già stato dentro per droga ed ero in libertà vigilata. Charlie mi disse: «Sonny, sei a posto? Non ti stai fregando con la droga?» e io non ce la feci a dirgli la verità: «Sono a posto, pulito» risposi. Invece avevo continuato imperterrito a farmi. Ma qualcuno nella band gli disse che avevo mentito. Charlie era il mio idolo, sai, e quando vidi che era così deluso da me mi sentii uno schifo. Quello che distruggeva Parker era vedere i giovani musicisti che, per imitarlo, entravano nel giro della droga. Era consapevole dello stato in cui si trovava e non era capace di uscirne, perché era fin troppo tardi per cercare di recuperare, di tagliare. Ma non voleva assolutamente che gli altri lo seguissero su quella strada. Perciò, quando mi resi conto di quanto fosse rimasto deluso da me, ne ebbi abbastanza. Mi dissi: «Va bene. È arrivato il momento di venirne fuori». Ma certo non potevo riuscirci da solo: avevo bisogno d’aiuto. Mi informai sui centri di recupero e andai in un’istituzione specializzata a Lexington, nel Kentucky. C’erano già andate a curarsi diverse celebrità, soprattutto gente di spettacolo. Là ti trattavano nel modo giusto, umano, non come un criminale. Ci rimasi per il periodo stabilito: quattro mesi e mezzo. Ricordo benissimo quando ne uscii: era il 5 maggio 1955.

Una settimana esatta prima della morte di Parker.

Sì. Infatti ebbi il fortissimo rammarico di non essere riuscito a rivederlo vivo per dirgli che ero pulito sul serio, che avevo definitivamente chiuso con la droga. Così decisi di migliorare al massimo come uomo e come musicista: magari da lassù nel cielo – lo dico per chi crede nell’altra vita – Charlie sarebbe stato contento di me.

Fu un momento importantissimo nella tua esistenza. Cambiò anche il tuo approccio alla musica?

Be’, quando si usano certe droghe ci si rende conto che la propria capacità di focalizzare la mente su qualcosa si sviluppa al massimo. Ci si può concentrare benissimo su ciò che si fa. Di conseguenza quando si suona ci si sente a posto: si capisce che si sta rendendo al meglio come musicista. Ma è vero solo fino a un certo punto: poi tutto si sfalda. Comunque, quando uscii dal centro di Lexington e andai a Chicago, ebbi momenti difficili perché i musicisti venivano da me e mi istigavano a provare di nuovo. Mi dicevano: «Dai, su, Sonny. Vieni con noi: c’è della roba buona». Passai periodi davvero duri: di giorno facevo lavori saltuari ma la notte andavo nei jazz club ed era lì che mi aspettavano per tentarmi.

E fosti capace di resistere?

Sì. Alla fine sì, ma fu veramente dura. Mi ricordo in particolare una sera… Diavolo, dire di no fu proprio difficile! Una volta che si riprova, si è fottuti per sempre. Se vuoi sapere come cambiò la mia musica dopo quei tempi, non so risponderti. Ricordo che incisi qualche buon disco ma non riesco a capire come cambiò il mio modo di suonare.

Altro che qualche buon disco! «Saxophone Colossus», «Tenor Madness», «A Night At The Village Vanguard»…

Altro che qualche buon disco! «Saxophone Colossus», «Tenor Madness», «A Night At The Village Vanguard»…

Quelle serate al Village Vanguard furono speciali. Avevo con me i grandi Wilbur Ware ed Elvin Jones: davvero un bel trio.

Nella tua vita sei riuscito a superare altre forti crisi: per esempio il famoso periodo, a partire dal 1959, in cui sparisti dalla circolazione per anni, suonando semplicemente da solo sotto il ponte di Williamsburg.

Be’, mi sono sempre esercitato con il sassofono a giornate intere. Lo sanno tutti: devo fare costantemente pratica sullo strumento. Da musicista, vivere a New York non è affatto facile. Di solito si abita in un piccolo appartamento e non si possono certo disturbare i vicini. Quindi, sotto il ponte di Williamsburg potevo suonare liberamente senza essere interrotto. Questa è una delle ragioni. Poi ce n’è un’altra: a quel tempo avevo il trio con Elvin Jones e, come dicevo, suonavamo alla grande. Ero diventato un nome importante nel mondo del jazz. Ma una sera a Baltimora mi accorsi che non andavo bene, non suonavo nella maniera che avrei voluto. Anche il pubblico se ne accorse. Così mi dissi: «Ho bisogno di esercitarmi da solo. Devo allontanarmi dalla scena musicale».

Forse fu anche una crisi artistica: volevi ricongiungerti con lo strumento in modo diverso.

Sì, avevo bisogno di migliorarmi come musicista. Il bello è che quando ritornai sulla scena, qualche anno dopo, tutti mi domandavano: «Ehi, Sonny, perché eri sparito? Ora che sei tornato suoni allo stesso modo di prima!». Non capivano che, invece, avevo imparato tante cose nuove. Ma per me il fatto più importante fu l’aver compiuto un’impresa che avevo fermamente deciso di intraprendere. Avevo portato a termine un lungo lavoro che mi ero volutamente imposto. Quindi avevo superato la crisi da solo, senza ascoltare gli altri che mi dicevano: «Non andare via, non ti allontanare! La gente ti vuole».

Fu una vittoria simile a quella sulla droga: una manifestazione di forza di carattere. È un modo molto salutare di rapportarsi a se stessi e ho il sospetto che una parte del merito vada a tua madre.

Sì, lo penso anch’io. E credo di aver ereditato pure il forte carattere di mia nonna.

Un’altra crisi fu provocata dall’11 settembre 2001. Tu vivevi a due passi dalle Twin Towers.

Oggi stavo guardando il cielo ed è terso, limpido proprio come quel giorno. Mi ricordo che ero a casa e sentii un botto incredibile: abitavo a pochi isolati dalle torri, in riva all’Hudson. Pensai che fosse precipitato un aereo. Poi, quando sentii le notizie alla radio (ho sempre odiato la televisione: neppure adesso ne possiedo una), uscii e vidi il disastro. Per giorni non potei muovermi: eravamo tutti bloccati nella punta estrema di Manhattan. Ero da solo perché mia moglie si trovava in viaggio. Una situazione davvero surreale: c’erano altri edifici in pericolo e gente che correva da tutte le parti per paura di nuovi crolli. Poi arrivò quella roba tossica che cadeva come neve: a quel tempo nessuno sapeva quanto fosse pericolosa quella nube di frammenti di amianto. Tornai subito a casa – abitavo al trentanovesimo piano di un palazzo – e poco dopo tutto andò via: niente radio, niente elettricità… Fummo evacuati facendoci scendere le scale a piedi. Era tutto molto frenetico, ma un’immagine mi è sempre rimasta in mente. Nel mio palazzo abitavano due vecchiette: hai presente quelle vestite sempre di nero, che si trovano spesso in Italia? Bene, anche loro erano state evacuate come me e nella confusione generale se ne stavano sedute sul bordo della strada, una accanto all’altra, aspettando con pazienza che tutto tornasse tranquillo. Avrei voluto essere anch’io così calmo!

E pochi giorni dopo ti esibisti in un famoso concerto a Boston, particolarmente emozionante.

Sì: lo dedicai alle vittime dell’11 settembre. Quel dramma ha segnato la vita di tutti noi. Fu un periodo davvero eccezionale per gli Stati Uniti. Per esempio, tutti diventarono molto gentili e disponibili verso gli altri. Le persone hanno molta bontà dentro di sé: peccato che debba uscir fuori soprattutto quando si vivono momenti tragici.

Due presidenti degli Stati Uniti ti hanno onorato con inviti ufficiali e premi alla carriera: Bill Clinton e Barack Obama.

Veramente il primo è stato Jimmy Carter, che mi chiamò a suonare alla Casa Bianca. Con me c’erano Ron Carter e Max Roach. A Jimmy Carter piaceva molto il jazz. Clinton, poi, è un sassofonista e pare che mi abbia ascoltato molto: fece un bellissimo discorso su di me anni fa al Dipartimento di Stato. Di Obama posso dire che, contrariamente a tanti altri che lo esaltavano, non era la mia scelta come presidente. Alla prima tornata di primarie gli preferivo nettamente Dennis Kucinich. E, quando nel 2010 Obama mi premiò alla Casa Bianca con la medaglia d’onore delle arti, glielo dissi.

Cioè dicesti a Obama che avresti preferito Kucinich?

Eh sì! Ma lui non commentò. Gli dissi: «Presidente, adesso sono totalmente con lei ma voglio che sappia la verità!». La ragione è che secondo me Obama è troppo conservatore: non è che uno sia progressista solamente perché è nero.

È la stessa identica cosa che mi disse qualche anno fa Jon Hendricks.

Davvero? Vedi, forse non si può mantenere tutto quello che si promette prima di diventare presidente, ma io volevo qualcuno di più avanzato politicamente. È vero che venivamo da Bush, fin troppo conservatore. Però la politica è uno strano gioco: le persone che davvero governano lo Stato, dietro le quinte, non lasciano fare tutto a chi è sullo schermo e sulle prime pagine, ovvero ai front men. Neppure se si tratta del presidente. Purtroppo credo che questa sia la verità.

Credi comunque che la politica, o l’impegno civile, possa determinare il tuo modo d’agire e di creare da artista? Ti faccio l’esempio di Max Roach.

Max lo prese da me! Era d’accordo con le mie posizioni di nero e musicista, ma prima io incisi «Freedom Suite» e poi lui se ne uscì con «We Insist! Freedom Now Suite». Con ciò non sto assolutamente dicendo che Max Roach non meriti il suo posto nella storia del jazz come grande batterista; però rivendico il fatto di aver creato per primo un’opera jazz sulla libertà. Io incisi un brano che s’intitola The House I Live In: addirittura c’era gente che pensava fosse una canzone comunista, ma fu registrata anche da Frank Sinatra! Era stata scritta da Earl Robinson, un grande poeta, e tratta della nostra Nazione. Mi identifico con quel modo di pensare

Quando suoni senti tuttora quell’urgenza, quella voglia di comunicare socialmente certi sentimenti?

Vedi, è sicuro che quei sentimenti li avverto dentro di me, ma quando salgo sul palco non penso di comunicare un manifesto politico. Tutto quel che faccio, sia come uomo sia come musicista, esprime comunque ciò che sento e penso. Il jazz è in ogni caso musica politica! Anche se non volessi manifestare alcun pensiero suonando, già il fatto di creare jazz mi mette automaticamente in una certa posizione. A quel punto è anche inutile riaffermarlo.

Credi che negli Stati Uniti le cose siano cambiate di molto dal punto di vista razziale da quando eri giovane?

Ritengo che la situazione sia decisamente migliore, benché ci sia ancora un razzismo più o meno scoperto. Ma, in definitiva, credo in un grande potere spirituale che possiamo chiamare Dio. E questo nostro mondo è quello che Dio ha creato. Ci sono uomini che odiano gli altri, che li vogliono uccidere, che li vogliono derubare, sottomettere. È Dio che ha creato il mondo così, non io. Se così è il mondo, devo accettarlo: con ciò non voglio affatto dire che bisogna essere passivi e subire le ingiustizie: anzi! Però non posso cambiare radicalmente un dato di fatto. Ai tempi della «Freedom Suite» volevo che la gente si rendesse conto di com’era la realtà. Oggi, alla mia tarda età, penso a far diventare Sonny Rollins una persona migliore. Voglio essere soddisfatto di me quando mi guardo allo specchio: quegli occhi che sono miei mi dicono qualcosa. Non posso cambiare la testa ai tizi del Ku Klux Klan o ad altri che odiano. Esistono per qualche ragione che solo Dio conosce. Li devo combattere? Certamente! Ma non posso cambiarli.

Quindi, migliorando se stessi, si possono migliorare le persone attorno a noi?

Questo è un ottimo modo di vedere il mio pensiero.

Infatti, quando è stato necessario, hai migliorato te stesso, attraverso le crisi. Voglio leggerti una frase che hai detto anni fa: «Quando qualcuno ti dice che sei in vetta, non gli credere se sai che non è così».

È vero! Esattamente! Infatti io sono lì ancora a cercare di migliorarmi: senza dubbio. Ci sono musicisti che arrivano a un certo punto e si fermano: smettono di esercitarsi ogni giorno. Credono di essere arrivati a un livello tale che non è più necessario cercare di progredire. Io non sono così. Non voglio criticarli, ma io agisco diversamente. Sono uno che cerca di trovare ancora qualcosa in più rispetto a ciò che fa. Ecco come sono fatto.

Quindi impari ancora ogni giorno qualcosa in campo musicale?

Certamente sì. Il jazz è così aperto…

È anche una sfida?

Sì, dal punto di vista tecnico il jazz è una sfida. Vedi, la musica è lassù, in alto: non in basso. Prima o poi accadrà sempre che qualcosa che suoni ti dica: «Wow! Stai raggiungendo qualcosa di bello, di importante». È il bello di tutte le arti.

Miles Davis, se non ricordo male, una volta disse: «Sonny era una leggenda per noi giovani musicisti, un dio. Lo accostavamo a Parker».

L’ha detto davvero? Hah! Miles era un grande. Eravamo molto amici ed è vero che negli anni Cinquanta cercò di arruolarmi in pianta stabile nel suo gruppo. Ma aveva quattro anni più di me e aveva già suonato con Parker: perciò era semmai lui ad apparire a me come un dio; non il contrario! Miles aveva una personalità complessa. Molti pensavano che fosse un duro e invece era un timido.

Forse era molto sensibile: era un suo modo di reagire al mondo.

Miles era ipersensibile. Quando suonava, dando le spalle al pubblico, la gente pensava fosse un arrogante ma non è vero: lo faceva per timidezza.

Vorrei la tua opinione su alcuni musicisti importanti con i quali hai suonato. Comincerei da Paul Bley.

Oh, Paul. È un pezzo che non ne sento parlare. Ha sempre guardato avanti e mi piace la sua integrità d’artista. Ha la coscienza precisa della musica che fa. Avrei dovuto suonare di più con lui: avrebbe arricchito la mia musica.

Potresti ancora farlo, se volessi. Paul Bley è in attività: suona raramente dal vivo ma ha da poco pubblicato un nuovo disco. Un altro musicista che fece grandi cose con te è Jim Hall, il quale mi raccontò di un biglietto che gli lasciasti sulla porta di casa: «Voglio suonare con te. Questo è il mio numero. Sonny Rollins».

Abitavamo non lontani l’uno dall’altro e non riuscivo a parlargli. Forse aveva il telefono rotto… Ma la storia è vera. Iniziò così la nostra collaborazione. Jim era la persona migliore che mi sia mai capitato di incontrare nel mondo del jazz: corretto, umile, diretto. Suonava meravigliosamente la chitarra, con un feeling puro.

Thelonious Monk?

Monk era l’uomo più onesto del mondo! Era sincero con se stesso e quindi anche con gli altri. Ed era leale, attendibile come essere umano. Se vedeva qualcuno perdere dei soldi per strada era capace di rincorrerlo per darglieli. Non è una qualità molto diffusa! Già il solo stargli accanto era un’esperienza spirituale incredibile. Se ci penso mi vengono le lacrime agli occhi. Ho il massimo rispetto per Thelonious.

Clifford Brown?

Wow, Clifford! Quell’incidente d’auto ce lo portò via così presto. Clifford era uno che si esercitava tantissimo, come me. Era un essere umano così bello. Un piccolo angelo. Un giorno la sua vedova venne da me dopo un concerto e mi disse: «Sai, Sonny, Clifford diceva che tu e lui avevate una relazione musicale davvero unica». Mi fece sentire bene.

E John Coltrane? Il vostro Tenor Madness risuona sempre nel cuore di chi ama il jazz.

Cercavano sempre di metterci l’uno contro l’altro. Per certi versi sì, eravamo rivali, ma Coltrane era una persona così spirituale che non potevi competere con lui. Era schietto, onesto, pensava in termini musicali. A quei tempi, se avessi avuto bisogno di chiedere soldi in prestito a qualcuno, mi sarei rivolto a due persone: Thelonious Monk e John Coltrane. Onesti fino all’inverosimile. E poi Coltrane era uno spirito puro: aveva una relazione molto stretta con Dio.

Suo figlio Ravi suona davvero bene di questi tempi.

Sono contento. Sarà stato difficile per lui, con quell’eredità pesante sulle spalle. Dovrei ascoltare quello che sta facendo.

E Dizzy Gillespie? «Sonny Side Up» è un disco adorabile, ancora fresco, vitale.

Dizzy era uno spirito aperto. Molto differente da Coltrane, che era introverso. Esattamente l’opposto. «Sonny Side Up» è uno dei miei dischi preferiti e anche Sonny Stitt è magnifico. Giorni fa ho parlato a lungo con Jimmy Heath, il quale mi ha confidato che lui e Coltrane ascoltavano molto Sonny Stitt e Dexter Gordon: erano i sassofonisti che seguivano.

I «Road Shows» di cui parlavamo prima sono album che rappresentano bene i tuoi concerti degli ultimi trenta-trentacinque anni e immagino che vorrai pubblicarne altri. Ma il Rollins dei prossimi trent’anni?

C’è una cosa che si chiama percorso di vita. Io ho già raddoppiato quello che hanno compiuto Charlie Parker, John Coltrane, Clifford Brown… Adesso non so, ma ho qualche idea che sarò felice di sviluppare in futuro, se il fisico mi sorreggerà.

Hai bisogno di nuove sfide: puoi ancora dare molto alla musica.

Sì. La mia vita è sempre stata così. Voglio cambiare tante cose, fare ancora musica nuova. Se penso a tutti quelli che se ne sono andati, ai quali sono sopravvissuto… Solo Roy Haynes mi supera! Ha ottantanove anni ed è ancora lì a suonare la batteria!

È incredibile! Sembra un ragazzino ai tamburi!

Per questo voglio tornare a suonare: non mi basta scrivere musica. Voglio tornare a suonare dal vivo, tra la gente. E soffiare dentro il mio sassofono! Ne ho bisogno.

Enzo Capua