Quante ne esistono, di Billie Holiday, e qual è la vostra preferita? La volete sopra le righe o piena di amarezza, allegra o paranoica, dolce o amara, una Maria Addolorata oppure la Regina della 52° strada, la Billie di gioventù o quella degli ultimi anni, quella della speranza o quella dal cuore spezzato, Billie con Pres oppure con gli archi, Lady Day o la Donna dell’Incubo o la Dama con l’ermellino, Lady Be Good, Lady In Red, Lady Luck, Lady Blue, Lady Divine, The Lady Who Swings The Band, Lady Mine: mettete su un disco, alzate il volume, ascoltate con attenzione e fate la vostra scelta. Perché Billie Holiday è un’artista eccezionale, le cui opere danno la perfetta intonazione alle nostre preferenze. Billie sa far da eco alle nostre emozioni, riabilita la nostra coscienza, ci cauterizza il sistema nervoso. Aver saputo bilanciare una visione artistica di tale imponenza con una gamma vocale così limitata e con un’infinita capacità di allevare i propri demoni è un miracolo che ha attratto e continuerà ad attrarre intere generazioni di interpreti. Più la conosciamo, più Billie ci appare onirica e sensazionale.

Per quanto mi riguarda, sono portato ad associarla all’altrettanto insondabile Edgar Allan Poe, forse perché sono stato ipnotizzato da entrambi alla stessa età. Che cosa hanno in comune i due, oltre ad aver condiviso un legame con il Sud degli Stati Uniti, ad aver trascorso anni decisivi a Baltimora e a New York, a essersi sprofondati nell’alcol e nelle droghe per poi morire, soli e abbandonati, appena toccata la quarantina o poco più? In primo luogo, la capacità di tormentare l’anima. Pensate, per esempio, a un racconto di perfezione assoluta come Il crollo della casa degli Usher, la cui trama viene inevitabilmente ricostruita dall’immaginazione di ogni singolo lettore, costretto a identificarsi con un narratore volutamente evasivo e, quindi, a valutare sensazioni e malattie che il narratore stesso ci fa credere non analizzabili. Billie, sia che canti un testo gagliardo come quello di I’ll Get By sia che ne affronti uno insipido come quello di What A Little Moonlight Can Do, esige dall’ascoltatore il medesimo impegno. Quelle canzoni non sono in grado di spiegare la passione che lei riesce a metterci. È un fatto di alchimia. Siamo noi a trasformare tali artisti in figure romantiche, caricandoli del nostro fardello e aspettandoci che ci sgravino del suo peso. Ed è proprio così che succede.

Se mi chiedessero di scegliere un’immagine in grado di suggerire l’essenza delle sublimi incisioni Columbia di Billie, realizzate tra il 1933 e il 1942 (e in gran parte dei casi pubblicate da Brunswick, Vocalion e Okeh), mi orienterei sulla fotografia scattata, quasi per caso, dal danese Timme Rosenkrantz. Grande appassionato di jazz e rampollo di una famiglia che gli aveva lasciato il titolo nobiliare di barone ma pochissimi quattrini, Rosenkrantz attraversava l’Atlantico a ogni piè sospinto per esplorare Harlem da capo a fondo (o da fondo a capo), battendo a suon di bevute le bettole in cui quasi nessun bianco metteva piede. A fine estate 1935 il ventiquattrenne barone, armato di macchina fotografica, aveva immortalato – nel vicolo sul retro dell’Apollo Theatre – una giovane cantante ancora nota a pochissimi. Solo un mese prima, Billie aveva preso parte alla sua prima seduta di rilievo, in qualità di cantante nella band di Teddy Wilson, e uno di quei brani, What A Little Moonlight Can Do, sarebbe presto diventato un successo nei jukebox. Il giovanotto danese rimase incantato dalla ragazza; e la più famosa delle foto scattate nell’occasione ritrae una raggiante e bella ventenne che sfoggia un sorriso diretto e perfettamente simmetrico tenendo sottobraccio due musicisti, mentre un terzo è accovacciato e un quarto alle spalle della cantante.

Questa foto è stata ripubblicata moltissime volte, anche se mai con l’impressionante impatto che ha nel fascicolo allegato al cofanetto di tre dischi «Billie Holiday: The Golden Years» (Columbia, 1962), dove si espande su due pagine formato lp e comprende un muro pieno di graffiti di amore non corrisposto (un’altra foto di Rosenkrantz, un ritratto della sola Billie, fu usata per la copertina). Ci offre l’immagine di una Billie ben diversa da quella star – vestita di rosso, con un’orchidea bianca nei capelli – che sarebbe ben presto diventata.

Nel 1935, con i capelli tirati indietro e la carnagione luminosa, Billie è una ragazza di campagna con un abitino a quadretti con le tasche sul davanti. Ha un aspetto «formoso», per usare uno dei luoghi comuni del giornalismo. Pigmeat Markham, un comico che in quello stesso anno aveva diviso con Billie il cartellone dell’Apollo, la ricordava come «una ragazza semplice, che non sapeva mettersi in mostra come le altre». Eppure ha l’aria sexy e sicura di sé, contenta di trovarsi in compagnia dei musicisti: il sassofonista Ben Webster (che aveva suonato nella seduta di Wilson) alla sua destra e che, distratto, guarda altrove, e Johnny Russell alla sua sinistra; accovacciato, il pianista Roger «Ram»Ramirez, ex bambino prodigio che in futuro scriverà con lei Lover Man, il brano che più la caratterizza; e, sullo sfondo, un tizio con una chitarra in mano e che non è un musicista ma un macchinista dell’Apollo noto come «Shoebrush».

Il cameratismo colto da Rosenkrantz è sempre presente nelle migliori incisioni della Billie dell’epoca, realizzate quando era ancora una musicista come tanti, in attesa del suo turno (che spesso non durava più di un chorus). Ciononostante, i suoi interventi non si limitano mai all’obbligatorio ritornello vocale che i bandleaders dell’epoca utilizzavano per vendere un testo. Quelli di Billie sono assolo veri e propri. Pur trovandosi a lavorare con i pezzi grossi di allora, ovvero i migliori musicisti di New York e quindi del mondo (Wilson, Webster, Benny Goodman, Roy Eldridge, Bunny Berigan, Artie Shaw, Lester Young, Buck Clayton, Chu Berry, Johnny Hodges eccetera), Billie non cede mai di un passo, cantando con sicurezza e con un lieve ritardo e mostrando un’abilità nell’improvvisazione che molto spesso manda tutti quanti al tappeto. A quell’età, Billie era già passata attraverso un’infanzia di paura e privazioni assai peggiore di tutte le peripezie affibbiate da Dickens alla piccola Nell. Ma, a differenza della protagonista della Bottega dell’antiquario, Billie riuscirà a non lasciarci la pelle e a raccontare la propria storia.

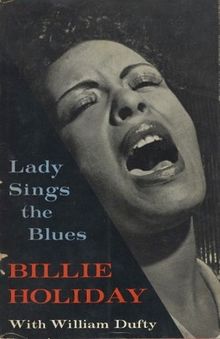

La sua autobiografia del 1956, Lady Sings The Blues, si apre con uno dei passaggi più citati di quei tempi: «Mamma e papà si sposarono che erano ancora ragazzini: lui aveva diciott’anni, lei sedici e io tre». A dir la verità, Billie non aveva doti letterarie: l’ironia dello stile si deve tutta al ghostwriter William Dufty, un giornalista che fu anche uno dei migliori amici della cantante. Comunque sia, questo esordio – come gran parte del libro, che resta una lettura ampiamente consigliata – è vero solo in parte. I genitori di Billie erano effettivamente dei ragazzini, il 7 aprile 1915, giorno della nascita della futura cantante, ma non si sposarono mai. Sadie aveva diciott’anni, ovvero due di più di Clarence Holiday, che abbandonò subito la compagna e la figlia. Come ha scoperto Donald Clarke nella sua biografia di Billie, la piccola fu iscritta all’anagrafe come Eleanora Harris, il cognome della madre, ma quest’ultima – i cui genitori non si erano a loro volta mai sposati – decise di assumere il cognome di suo padre: fu così che Billie crebbe a Baltimora come Eleanora Fagan.

Clarence, che finirà per suonare banjo e chitarra in gruppi di una certa rilevanza, non ebbe il minimo ruolo nell’infanzia e nell’adolescenza della figlia se non quello di attirarla verso il mondo del jazz e verso uomini liberi ma violenti. Sadie, con la quale Billie sviluppò uno stretto rapporto, aveva la fama di essere una tenutaria di bordello e, per questo, mandava spesso la figlia ad abitare da qualche parente. A dieci anni, la ragazzina trascorse dodici mesi presso le suore della Casa del Buon Pastore per Ragazzine di Colore, dove non è da escludere che abbia subito violenza sessuale. Di sicuro è ciò che accadde un anno dopo, quando le molestie di un vicino di casa la rispedirono dritta tra le braccia delle suore. A dodici anni la troviamo a lavorare in un bordello nella zona del porto, dove arrotondava le entrate cantando accompagnata dai dischi. Billie dirà in seguito che i suoi cantanti preferiti erano Bessie Smith e Louis Armstrong: e, pur non mostrando mai la fedeltà di Bessie alla forma del blues di dodici battute, non potrà evitare di lasciarne traccia in qualunque sua interpretazione. Da Armstrong apprese invece lo stile, lo swing, la capacità di improvvisare. Soprattutto, ricorderà poi, «volevo ottenere il feeling di Louis».

Dopo aver seguito la madre a New York, la ragazza lavorò nell’ennesimo bordello, si fece un po’ di riformatorio a Blackwell’s Island e iniziò a cantare (pagata con le mance) in piccoli club di Harlem come il Nest, il Pod’s and Jerry’s, lo Yeah Man, il Monette’s e altri ancora. L’uso del microfono non aveva ancora preso piede nei locali di un certo livello (toccherà a Bing Crosby renderlo popolare nel 1930 al Coconut Grove di Hollywood), figurarsi nelle bettole after hours in cui le cantanti passavano da un tavolo all’altro raccogliendo le mance con parti del corpo che non erano certo le dita. Eleanora, che rifuggiva da queste pratiche, imparò comunque a farsi notare e, allo stesso tempo, a comunicare emozioni dirette. E ne approfittò per cambiare nome, prendendo «Holiday» dal padre e «Billie» dall’attrice Billie Dove ma anche – sostiene Clarke – da un’amica e collega chiamata Billie Haywood.

Nel 1933, la cantante Monette Moore aprì un proprio locale, il Monette’s Supper Club. Troppo impegnata nella gestione per dedicarsi anche all’intrattenimento, decise di ingaggiare Billie che, in quell’ambiente notturno, poté far conoscenza con una gran quantità di musicisti e di personaggi famosi, in particolare il talent scout, critico e appassionato di jazz John Hammond, che una sera era andato ad ascoltare la Moore e tornò a casa estasiato dalla Holiday. Il ventiduenne Hammond era un ricco puritano dai poderosi agganci, mentre la diciottenne Billie era una ribelle di prima categoria costretta a vivere alla giornata. Hammond la presentò a Benny Goodman, che ebbe con lei una breve storia e, alla fine, le concesse di cantare un brano in una seduta d’incisione fissata per il 17 novembre 1933. Nell’occasione, gli onori dovevano toccare alla grande e arrogante Ethel Waters, spalleggiata da un piccolo gruppo guidato da Goodman. L’ironia della cosa si rivelò davvero Poetica.

Da otto anni, Ethel Waters era una delle stelle della Columbia. Questa seduta era destinata a concludere il suo sodalizio con l’etichetta e, a parte una dozzina di brani per la Decca e un magnifico ma poco conosciuto ritorno per la Bluebird alla fine degli anni Trenta, avrebbe praticamente concluso anche la carriera discografica di una delle cantanti più autorevoli nella storia della musica americana. Quando l’assai competitiva Waters ebbe completato i suoi brani, si fermò in studio ad ascoltare il debutto di Billie, che si gettò a rotta di collo in una Your Mother’s Son-In-Law arrangiata in una tonalità insolitamente troppo alta. La Waters non ne rimase colpita, commentando in seguito che la ragazza aveva cantato come se le facessero male le scarpe. La presenza della Waters aveva finito per innervosire Billie, che si era calmata solo quando il pianista Joe Sullivan le aveva suggerito di cantare a occhi chiusi. Il disco, comunque, non ebbe il minimo successo.

Eppure, nello stesso giorno in cui Ethel lasciava la Columbia per dedicarsi a una proficua carriera teatrale e cinematografica, anche quel brano poco fortunato servì a lanciare la stella di Billie. La rivalità tra le due donne spingerà poi Billie a negare sempre l’influenza di Ethel sul suo stile, ma per amor di verità è necessario – da osservatori esterni – riconoscere l’inconfondibile impatto della Waters sulla più giovane cantante, come dimostra quell’Ethel Sings ‘Em del 1923 il cui verso «love is like a faucet…» sarà ripreso pari pari dalla Holiday, e fatto diventare celeberrimo, in Fine And Mellow; così come My Baby Sure Knows How To Love, del 1928, è una netta anticipazione del tipico modo tentennante di Billie nell’affrontare le vocali. Ma anche per quanto riguarda le consonanti, e la precisione con cui Billie le enuncia, le tracce della Waters sono evidenti: ascoltate, per dire, la T di Billie in brani come Gettin’ Some Fun Out Of Life, Back In Your Own Backyard e Swing, Brother, Swing («stop this ditt-le datt-le»): una pronuncia che, a sua volta, Dinah Washington erediterà proprio dalla Holiday. Si potrebbe addirittura sostenere che l’influenza di Ethel Waters su Billie sia stata superiore a quella di Bessie Smith. Ma il modello fondamentale cui si è appoggiata Billie Holiday è quello di Louis Armstrong.

Hammond, che riuscì a infilare Billie in un’altra seduta goodmaniana del 1933 (Riffin’ The Scotch, con un testo di Johnny Mercer completamente avulso dal titolo del brano), saprà trovare la formula giusta per mettere in risalto la cantante solo nel 1935, facendola incidere con un improvvisato settetto a nome di Teddy Wilson. Qualche mese prima, Billie aveva cantato – senza essere citata – Saddest Tale nel cortometraggio Symphony In Black di Duke Ellington, in una scena che la vede malmenata e gettata a terra da un amante manesco. Tuttavia, Ellington non ingaggiò Billie nella sua orchestra; anche Wilson, quando la ascoltò, rimase ben poco impressionato, proprio come il Duca. In età avanzata, Wilson confesserà di avere pensato alla Holiday d’inizio carriera come a una piccola arrivista che voleva farsi strada imitando Armstrong: un’idea carina ma senza costrutto. Però cambiò idea alla svelta.

Le sedute a nome di Teddy Wilson restano tra i maggiori trionfi del jazz su disco: frizzanti, efficaci e piene zeppe di swing. La loro destinazione principale era il mercato dei jukebox, che nei cupi anni della Depressione era diventato lo sbocco discografico più importante. Brevi e spontanei come sono, questi brani esemplari traboccano comunque di cura del dettaglio e di inventiva e riescono quasi sempre a non sprecare neanche un secondo, costringendo i solisti a fornire il meglio di sé in poche battute. «È un piacere ascoltare un musicista come Ben Webster,» disse una volta Benny Carter. «Gli basta suonare una nota e tutti avvertono e riconoscono la sua presenza». Questa è una dote dei grandi: saper sviluppare uno stile personale che funziona altrettanto bene di una carta d’identità. Agli appassionati non serviva un annunciatore per capire che il solista di turno era Webster o Lester Young o Coleman Hawkins. E i brani di Wilson sapevano offrire un’autentica guida illustrata ai giganti dell’epoca, perché per queste sedute Hammond spolpava le big band che a turno si esibivano nella zona di New York, ingaggiando i pezzi migliori delle orchestre di Basie, Ellington, Goodman, Calloway e così via. Non esiste niente di meglio per avere informazioni di prima mano sui principali solisti e sulle migliori sezioni ritmiche dell’era dello Swing.

Ma non finisce qui: le sedute di Wilson costituiscono anche un insolito dizionario dell’arte della canzone nella cosiddetta Golden Age, affiancando senza problemi il meglio al peggio. Esclusa I Wished On The Moon, le canzoni della prima seduta erano senza alcun dubbio di scarsa qualità, e le cose non migliorarono in tutto l’anno successivo. Malgrado ciò, Holiday, Wilson e amici riuscirono sempre a trasformare in oro la paccottiglia di Tin Pan Alley. Tra le prime quindici canzoni, tre (I Wished On The Moon, What A Little Moonlight Can Do e, in minor misura, Miss Brown To You) entrarono in pianta stabile nel repertorio di Billie. Altre sono passate alla storia per la qualità della loro trasformazione. Il materiale di partenza ebbe poi un’impennata nell’estate del 1936 quando, nella seduta del 30 giugno, la cantante contribuì a far diventare These Foolish Things un vero e proprio standard e seppe rivitalizzare un successo degli anni Venti come I Cried For You. La magia di Billie riuscì anche a estendersi anche alla dimenticatissima It’s Like Reaching For The Moon, confermando così il classico assioma del jazz: non importa cosa fai ma come lo fai.

A fine estate il livello delle canzoni di partenza divenne ancor più alto, dopo che John Scott Trotter – un ex arrangiatore dell’orchestra di Hal Kemp, che acquisterà poi fama come direttore musicale di Bing Crosby nello show radiofonico Kraft Music Hall – fu assunto in qualità di supervisore discografico della American Record Corporation, la società che ebbe il controllo di Brunswick, Vocalion, Columbia e altre etichette per quasi tutti gli anni Trenta. Per Hammond, Trotter era poco più di un funzionario impiccione; eppure, il fatto che Billie incise all’istante i tre brani principali del film Pennies From Heaven (diretto da Norman Z. McLeod e interpretato da Crosby), che lo stesso Trotter aveva appena finito di orchestrare, e che fu accompagnata nel corso della seduta dal trombettista Bunny Berigan, vecchio compare di Tropper nell’orchestra di Kemp, ci lascia pensare che forse Hammond, per motivi di gelosia professionale, avesse voluto minimizzare la figura del nuovo supervisore. Certo, che Trotter non fosse una cima del jazz è cosa nota. Eppure, durante la sua reggenza, Billie incise nuove canzoni di Cole Porter, Jerome Kern e Irving Berlin più altri brani come I Must Have That Man, che assieme alla berliniana This Year’s Kisses segnò l’avvio dell’incredibile legame tra Billie e Lester Young. Il sax tenore di Lester, preso in prestito dalla band preferita di Hammond, quella di Count Basie, è sempre l’immutabile complemento e stimolo, la perfetta eco e ispirazione di Billie in quella che resta una delle più emozionanti , insolite e fin troppo brevi collaborazioni nella musica del secolo scorso.

Tra i brani che i due incisero insieme, il mio preferito non è uno dei trionfi dell’arte del songwriting bensì uno dei più deboli mai rifilati alla Holiday: A Sailboat In The Moonlight, scritto da Carmen Lombardo e John Jacob Loeb per Guy Lombardo. La prima volta in cui sentii la versione di Billie, continuando ad ascoltarla senza sosta, il pezzo mi sembrò dotato di una bella melodia e di un garbato giro armonico, con un testo che sembrava un po’ ridicolo ma che, nelle mani della Holiday, non era poi così malvagio. In seguito mi capitò di trovare lo spartito in un emporio del Midwest e a casa, quando suonai la melodia originale con un dito, mi resi conto di quanto fosse diversa da come l’aveva interpretata Billie. Fino a quel momento non ero ancora riuscito a comprendere appieno la vera portata dei suoi «miglioramenti». Limando una frase qui, ritardandone un’altra là, alzando questa nota o legandone un’altra, Billie aveva trasformato una melodia insperatamente banale e prevedibile in qualcosa di personale, autentico, pieno di significato. Quando Billie e Lester «sail away to Sweetheart Bay,» fendendo le onde l’una accanto all’altro, non resta che arrampicarsi a bordo.

Un altro profondo esempio delle capacità modificatrici di Billie ha luogo nell’ultima seduta Columbia prima della guerra, ovvero il 10 febbraio 1942, in cui fu eseguita una impraticabile canzone dal titolo It’s A Sin To Tell A Lie, che già sei anni prima era caduta vittima di una delle più esagerate parodie di Fats Waller. «I love you, I love you, I love you» cantava con disprezzo Waller, mentre Billie intonò «I love you, yes I do, I love you» inchiodando con forza ogni sillaba al suo posto e servendosi di un legato alla Lester sull’ultimo love. Come si fa, quindi, a non crederle?

A quel punto, Billie era ormai diventata tutta un’altra artista, una diva di alto rango che, nel mondo del jazz, poteva fregiarsi con orgoglio del titolo di «Lady Day» che le aveva conferito Lester Young (il quale aveva anche soprannominato «Duchess» la madre di Billie). A sua volta, lei lo aveva ribattezzato «Pres»: Lester, nella sua opinione, rappresentava per il sassofono ciò che il presidente Roosevelt era per l’intera Nazione. Il loro rapporto musicale, tuttavia, apparteneva già in larga parte al passato. La natura stessa dei dischi di Billie era cambiata. Tra il 1937 e il 1939 la vediamo incidere a proprio nome con la stessa frequenza delle sue partecipazioni ai dischi di Teddy Wilson; e, dopo la seduta del pianista del 30 gennaio 1939, Billie inciderà quasi esclusivamente come leader. Il livello dei musicisti coinvolti rimarrà elevato in maniera uniforme e il suo canto si farà progressivamente più ricco di sfumature, ma ormai Billie non era più «una della band», costretta ad aspettare il suo turno per uscire in assolo. Adesso era una stella fatta e finita.

Quando Lester era apparso nella seduta di I Must Have That Man aveva ventisette anni, sei più di Billie, eppure era soltanto la terza volta che metteva piede in uno studio di registrazione. Il suo modo di accompagnare la cantante era teneramente amoroso, a volte in maniera esuberante (Me, Myself And I e When You’re Smiling), ma era di solito più garbato e delicato dello stile robusto e trascendentale che offriva ai cultori di Count Basie. La platonica tenerezza che proteggeva Lester e Billie non poteva però resistere a lungo. Complessivamente, il sassofonista apparirà con Billie in cinque sedute del 1937 – escludendo due trasmissioni radio a nome di Basie – in altre cinque nel 1938 e soltanto una all’anno tra il 1939 e il 1941. Alla lunga, l’alcolismo di lui e la dipendenza di Billie dall’eroina finirono per logorare il rapporto, e nonostante capitasse loro di ritrovarsi a dividere un palco del Jazz At The Philharmonic, il produttore Milt Gabler non chiamò mai Lester a suonare alle sedute Decca di Billie, così come Norman Granz, che aveva messo il sassofonista sotto contratto, non si servì mai di lui per le incisioni Clef e Verve della cantante. Lester e Billie furono di nuovo assieme nel 1957 per un olimpico brano di una trasmissione tv (The Sound Of Jazz) e se ne andarono entrambi due anni più tardi: lui il 15 marzo 1959 (la vedova di Lester impedì a Billie di cantare al funerale) e lei il 17 luglio, dopo quasi due mesi di ospedale e quasi sempre con un poliziotto a piantonarle la porta. Come scrisse William Faulkner di uno dei suoi personaggi, Billie «era condannata e lo sapeva; e aveva accettato questa condanna senza essersela andata a cercare né averle tentato di sfuggire».

Dura come la pietra ma propensa a subire maltrattamenti, Lady Day era da tempo diventata il «Passerotto» americano (lei e Édith Piaf erano nate nello stesso anno), e forse più nota al grande pubblico per le sue sventure che per la sua musica. Ma, a suo modo, di strada ne aveva fatta parecchia. Da giovane si era esibita per quattro giorni al Famous Door sulla 52°, sbattendo la porta quando il titolare le aveva chiesto di non socializzare con la clientela bianca. All’epoca aveva dovuto vedersela sia con i direttori artistici che si lamentavano che cantasse brani «troppo lenti», sia con gli editori musicali che avevano da ridire sulle libertà interpretative che si prendeva. La sua reputazione virò per il meglio nel 1939, durante un ingaggio al Cafe Society di Barney Josephson, grazie al brano che aveva scelto per chiudere i suoi set: Strange Fruit di Abel Meeropol, ovvero l’intenso lamento funebre su un linciaggio. Quando tornò a cantare al Cafe Society era ormai diventata una sorta di Madre Terra per i militari bianchi, che passavano la libera uscita ad ascoltarla. Dopo aver inciso Strange Fruit per la Commodore di Milt Gabler – John Hammond si era rifiutato di aver a che fare con quel brano – Billie fu per così dire adottata da un certo giro di attivisti politici. Ma lei aveva ben altri motivi per restare così attaccata a questa canzone per vent’anni, per farla diventare il suo inno personale, per ficcarla in gola a chi pensava di essere venuto soltanto a spassarsela.

Aveva compiuto brevi tour con Basie e Artie Shaw, mollando l’orchestra del Conte perché convinta che Hammond le volesse far cantare in prevalenza blues alla maniera di Bessie Smith (e potrebbe anche essere vero, anche se lo stesso Hammond mi disse, poche settimane prima della sua scomparsa, che la sua preferita era proprio Bessie) e, in seguito, la band del clarinettista per alcuni episodi di razzismo. E qui non c’entra il Sud: a New York, l’Hotel Lincoln la voleva obbligare a servirsi del montacarichi e non dell’ascensore, e le sigarette Old Gold non le avevano permesso di esibirsi alla radio con l’orchestra di Shaw.

Mantenne comunque uno spirito indipendente continuando nella vita che si era scelta, cantando la musica che amava in uno stile da lei stessa inventato. E non era il tipo da accettare facilmente i torti: nel 1946, ingaggiata per il suo unico lungometraggio e in compagnia del suo idolo Louis Armstrong, si vide affidare la parte di una cameriera e abbandonò il set di New Orleans prima che il film fosse terminato. Nel suo repertorio avevano iniziato a farsi largo tratti malinconici, che finirono per aumentare col tempo. Basta con le barche al chiaro di luna e coi parasole azzurri, basta col prendere la vita in burla: adesso Billie cantava la disperazione e lo sconforto, il desiderio e il tradimento: Gloomy Sunday, Lover Man, Good Morning Heartache, Detour Ahead, Don’t Explain, God Bless The Child.

Le sue vicissitudini amorose erano con tutta evidenza legate a una forma di masochismo che, a volte, le sfuggiva di mano e la spingeva a rifugiarsi nella droga. Nel 1941, Billie sposò un bel farabutto chiamato Jimmy Monroe e iniziò a fumare oppio. Poi andò a vivere col trombettista ed eroinomane Joe Guy e, a sua volta, dovette arrendersi a una dipendenza che non fu domata dalle sei settimane trascorse volontariamente in una clinica né dalla sentenza di un tribunale che, nel 1947, la condannò a un anno e un giorno di reclusione da scontarsi nel riformatorio federale femminile di Alderson, in West Virginia: tutto questo perché fu la stessa Billie a dichiararsi colpevole pur di non testimoniare contro Guy, col quale era stata arrestata. Il trombettista – le cui capacità musicali erano assai limitate – fu assolto, mentre Billie sconto per intero la pena e fu privata della cabaret card, indispensabile all’epoca per esibirsi nei locali del comprensorio newyorkese in cui si vendeva alcol. Una tale disavventura penalizzò in maniera drammatica la sua carriera e la spinse a cercare ancor più rifugio negli stupefacenti. Seguirono altri arresti e un’infinità di articoli su quotidiani e periodici popolari, che regolarmente la citavano come la «cantante di blues Billie Holiday».

Si mise in seguito con un violento pappone di nome John Levy (da non confondersi con l’omonimo contrabbassista che spesso si esibì con lei) e vide realizzarsi appieno il testo profetico di Riffin’ The Scotch: «Ho mollato il vecchio per il nuovo / e adesso il nuovo mi ha spezzato il cuore / Sono saltata fuori dalla padella / per finire nella brace». Fu quindi il turno di Louis McKay, l’ennesimo filibustiere di mezza tacca il cui unico pregio era l’incapacità di menare le mani come Levy. Era però un instancabile sfruttatore, che scialacquava senza sosta tutti i soldi di Billie e si serviva della droga per tenere la cantante sotto controllo. Nel 1956 i due furono arrestati a Filadelfia, e McKay convinse Billie a sposarlo così che lei non potesse testimoniare contro di lui.

Che Billie capisse alla perfezione con chi aveva a che fare ma continuasse ad amarlo, risulta evidente dalle sue disperate lettere, scarabocchiate quasi sempre sulla carta da lettere di qualche hotel e spesso pronte a citare il testo di qualche canzone (ho lasciato intatta la punteggiatura):

Mister McKay. Siamo sinceri tu non sei mio marito. Neanche il mio fidanzato. Non hai tempo per me. Tutto riguarda i tuoi bambini, Mildred o qualsiasi cosa viene prima di me quindi io per te non sono importante proprio in nessuna maniera. Mi hai anche preso per il culo parlando di qualche schifosa puttana che per te voleva dire più di me. Quindi vediamo di trovare un accordo. Be’, sai com’è. Basta che mi fai da manager fino a dopo la faccenda di Filadelfia. No io non ho nessun altro e nemmeno lo voglio. Però Louis quanto posso ancora sopportare. Tu te ne stai due giorni a New York e io, tua moglie, ti vedo per cinque minuti. Quindi restiamo amici e diamoci un taglio.

Lady

Louis quando te ne sei andato stamattina lo so che per me non ci sentivi più niente quindi vediamoci e facciamola finita. Tu non sei felice con me e io sono tanto infelice. Grazie per tutto quello che hai fatto per me.

Lady Day

Basta

Non ne posso più addio

Ho aspettato sperato e pregato ma non è successo proprio niente. Basta ti saluto. Ho provato a fare finta di non vedere ma non sono mica cieca davanti a tutti i tiri che mi hai giocato. Basta. Ah certo secondo te sono una stupida ma c’è un limite a tutto sai. Basta Basta Basta Basta. Non puoi essere mio e anche di qualcun altra. Ma cos’è che stai cercando di fare. Basta. Addio.

Una volta, Billie si spinse addirittura a far pedinare McKay, e quel che venne a sapere la fece «sentire squallida e sporca». Fosse vissuta più a lungo, si sarebbe sicuramente liberata di lui. Invece fu proprio McKay ad assumere il controllo del suo asse ereditario, accertandosi di essere ritratto – nientemeno che da Billy Dee Williams – come l’unico, romantico e devoto amore della sua vita nel micidiale film Lady Sings The Blues con Diana Ross, nel quale non fu mai usata neanche la sua vera voce, figurarsi la sua vera storia. Eppure la sua voce è la sua storia, è l’unica cosa che conta, l’unica che non può essere distorta da amanti o detrattori, da sfruttatori o filantropi, da critici o appassionati. Queste magiche incisioni raccontano la verità, nient’altro che la verità: anzi, molta più verità di quella che gran parte di noi ha mai potuto capire, e per rendersene conto basta rovistare tra le alternate takes e valutare appieno i mille rischi che Billie ha continuato a prendersi, cantando in tonalità troppo alte oppure, in maniera toccante, cercando la nota giusta su cui concludere un brano. Ecco quindi Lady Day al vertice della sua arte, splendida oggi come quasi ottant’anni fa, autentica e immortale istituzione nella vita culturale degli Stati Uniti e del mondo intero.

Gary Giddins

(traduzione di Luca Conti)

Il saggio di Gary Giddins è tratto da «The Complete Billie Holiday On Columbia (1933-1944)». Grazie a Sony Music Italy e a Luciano Rebeggiani per averne autorizzato la riproduzione e la traduzione.