Lunga la storia del contrabbasso, anche guardando soltanto a quella che l’augusto strumento ha scritto nel jazz. Un eroe venerato è in particolare l’ellingtoniano Jimmy Blanton (1918-42), come colui che seppe far passare l’ingombrante «armadio» da mero metronomo dell’orchestra a solista a tutti gli effetti. Vero. Ma ad influire sui bassisti che ascoltiamo oggi fu poi Scott LaFaro (uno dei rari innovatori che non uscissero dal ceppo afroamericano), cui il destino concesse una vita quasi esattamente breve come quella di Blanton.

Rocco Scott LaFaro era nato il 3 aprile 1936 a Irvington, nel New Jersey, dove avevano messo casa i genitori, Joe ed Helen, per essere più vicini a New York, con maggiori possibilità di lavoro per lui, buon violinista spesso al servizio di leader famosi: anche Paul Whiteman e i Dorsey. Ma nel ’41, entrati in guerra gli Stati Uniti, le occasioni nella metropoli si ridussero assai per i musicisti non chiamati alle armi, e non restò loro che rientrare a Geneva, nel nord dello stato di New York, da dove erano venuti e dove vivevano le famiglie (calabrese e cattolica quella di lui, britannica e protestante quella di lei). Là Joe trovò un impiego stabile in un club di qualità, il Belhurst Castle, buona cucina e buona orchestra.

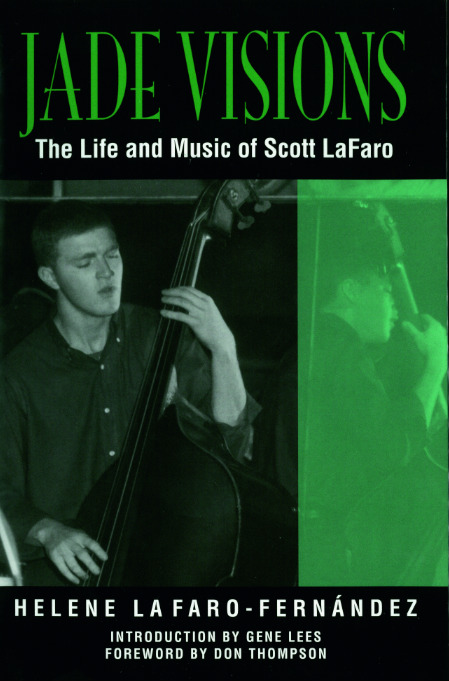

Fu in quella cittadina sul Lago Seneca che crebbero «Scotty» e la sorellina Helene, di due anni più piccola, diventata nel 2009 la sua biografa (Helene LaFaro-Fernández, Jade Visions, vedi recensione su Musica Jazz, dicembre 2010). Il bambino mostrò subito un talento vivo: ascoltava i quotidiani esercizi del padre e da lui, pur mai pressato, assorbì il rigore perfezionistico: non ammise mai il mediocre in musica. Vero fanciullo prodigio, dal fantastico orecchio, cantava nelle chiese, andando dove migliore fosse la musica senza badare di che religione fossero (lui fu inizialmente presbiteriano, poi si fece ribattezzare come cattolico, pare per mostrare affetto alla sua prima fidanzatina).

A tredici anni Scott partecipò al New York All-State Music Festival suonando il clarinetto, che per tutto il periodo del liceo fu, assieme al sax, il suo strumento. Scrisse sul diario dell’amichetta: «Voglio esercitarmi finché diventerò bravo come Konitz, Desmond, Getz e Sims messi assieme, dopodiché continuerò a esercitarmi». Intanto suonava Mozart a scuola e al club del padre, ma con quest’ultimo andava anche nei locali a unirsi ai jazzisti.

Ma, attenzione, il contrabbasso non lo lasciava indifferente. Ne scrutava gli specialisti ai concerti di jazz e s’informava su posizioni delle dita e altri trucchi tecnici da Gail Brown, la giovane bassista dell’orchestra della scuola di musica. Forse, feritosi al labbro in una partita di basket agli inizi del ’53 (ci vollero sette punti di sutura), temeva di non poter mai più diventare bravo come voleva sulle ance. E a diciott’anni, all’atto di partire per il conservatorio di Ithaca dove era obbligatorio anche un corso di archi, il padre gli comprò un contrabbasso. «Così avrai un posto nella mia orchestra al club», gli disse.

Nello studio dello strumento che lo avrebbe reso famoso si tuffò con un entusiasmo tanto esclusivo che si liberò del suo clarinetto in favore di un compagno di conservatorio: questi fece poi strada nella classica, ma lui voleva ben altro.

Fu logicamente con il contrabbasso che a diciannove anni arrivò il professionismo. Nel 1955 il trombonista Buddy Morrow (1919-2010) offrì il posto di bassista a uno dei maestri di Scott, Nick D’Angelo, il quale declinò segnalando, invece, il ragazzo. Quella di Morrow era una big band di rhythm’n’blues, e Scott LaFaro per un anno esatto ne fu un motore. Ma stilisticamente puntava più su, coltivandosi un’agilità mai udita prima.

C’è un episodio eloquente. A Detroit la band di Morrow si trovò nello stesso albergo del Modern Jazz Quartet e nel pomeriggio, come sempre, LaFaro si era chiuso in stanza per i suoi esercizi. Passò di lì Percy Heath, ascoltò, e bussò: «Ragazzo, se fai tutto quello che fai, perché non suoni una chitarra?». Risposta: «Perché il mio strumento è il contrabbasso» (peraltro Heath divenne per il giovane collega un amico e un consigliere).

Con queste idee saldamente radicate tra cervello e dita, Scott si sentiva inappagato (per tutta la vita Morrow ripeté che aveva ragione a pensarlo), e quando l’approdo fu in California, di colpo egli scoprì quel mondo sognato dacché aveva scelto d’essere musicista: gruppi creativi, concerti spettacolosi, notti spese suonando, dopo il lavoro, con colleghi con cui confrontare cose nuove. Un Eldorado.

Così nel settembre ’56, a Los Angeles, piantò il suo primo leader. A detta del sassofonista Dick Johnson, maturò la decisione all’indomani di un colloquio con Red Mitchell, in cui i due bassisti sviscerarono ogni aspetto tecnico del loro mestiere.

Ad affascinare Scott fu il lirismo di Chet Baker, che lo prese nel suo quartetto, accanto al pianista Bobby Timmons e al batterista Larance Marable. Purtroppo il nuovo leader aveva i suoi grossi guai con gli stupefacenti: LaFaro ne biasimava apertamente il comportamento, lo riteneva uno spreco del grande talento di Chet, e se ne lamentava, angosciato, in ogni telefonata a casa. Soltanto il valore della musica e dei coéquipiers lo induceva a restare; comunque anche il sodalizio con Baker non durò che un anno o poco più, nonostante il successo sulla scena di New York, dove Scott fu subito accolto con molto interesse.

La prima a farlo incidere fu la pianista Pat Moran, poi, a fine 1957, il valente vibrafonista Victor Feldman – un londinese arrivato negli States per suonare con Woody Herman – lo convinse facilmente a seguirlo in California. Nel 1958 e ’59 su una West Coast in gran fermento jazzistico, i due lavorarono più volte assieme, ma LaFaro era sempre più richiesto dai maggiori musicisti là attivi: Stan Getz, Buddy DeFranco, Hampton Hawes, Herb Geller, Conte Candoli, Richie Kamuca e anche l’orchestra di Stan Kenton (illustre ma un po’ in ribasso). Una discografia su cui seguire le varie incisioni di Scott LaFaro è in internet (jazzdisco.org/scott-lafaro/discography/).

Ma soprattutto, come aveva fatto a New York, LaFaro girava instancabile per i club, primo fra i tanti il Lighthouse di Hermosa Beach, cercando contatti utili (con Charles Lloyd, per esempio) ed esperienze nuove. Per due settimane Sonny Rollins lo tenne nel suo quartetto al Jazz Workshop di San Francisco.

Fu verso la fine di quel biennio e al ritorno a New York che Scott LaFaro ebbe l’incontro più incisivo e duraturo, che solo il destino avrebbe troncato: con Bill Evans. Il dominatore del nuovo pianismo jazz all’epoca lamentava di non trovare un bassista adeguato, ma nello splendido interplay che si instaurò con LaFaro subito si inserì, alla batteria, un altro genio: Paul Motian.

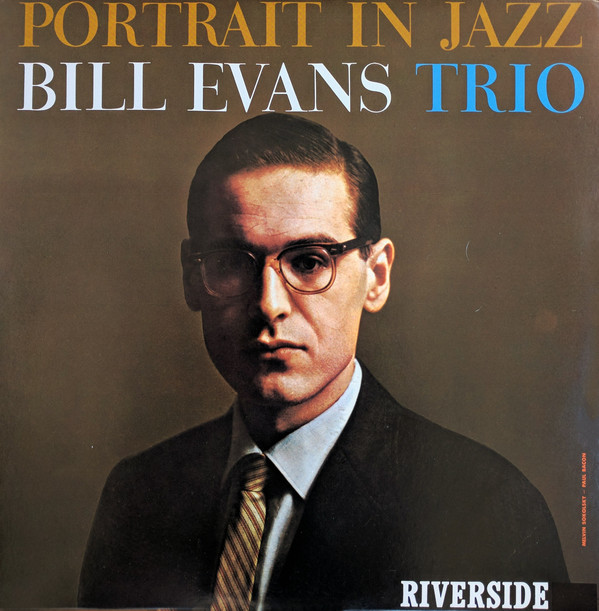

La prima testimonianza su disco del trio («Sung Heroes», Sunnyside, 28-10-59) fu merito del clarinettista italo-americano Tony Scott, ed esattamente due mesi dopo la Riverside fece registrare ai tre «Portrait In Jazz», primo di una serie di album che – come spiegano gli altri autori di questo inserto – resta fondamentale.

Ma non fu soltanto quel privilegiato sodalizio a esaltare il più luminoso periodo della carriera di Scott LaFaro e ad accrescere il nostro rimpianto per la sua tragica brevità. Oltre che con il quartetto di Booker Little, il 1960 lo vide infatti in «Jazz Abstractions», opera sperimentalistica ideata per la Atlantic da John Lewis, diretta da Gunther Schuller e in buona parte eseguita da Jim Hall. Vi partecipava anche Ornette Coleman, il quale all’indomani dell’ultima seduta volle LaFaro in quella che registrò, il 21 dicembre, il suo epocale «Free Jazz». C’erano, opposti sui canali stereo, due quartetti, sicché LaFaro si trovò di fronte Charlie Haden, che tanto lo aveva sempre interessato, e ne nacque anche un duetto formidabile, «chitarristico», di contrabbassi.

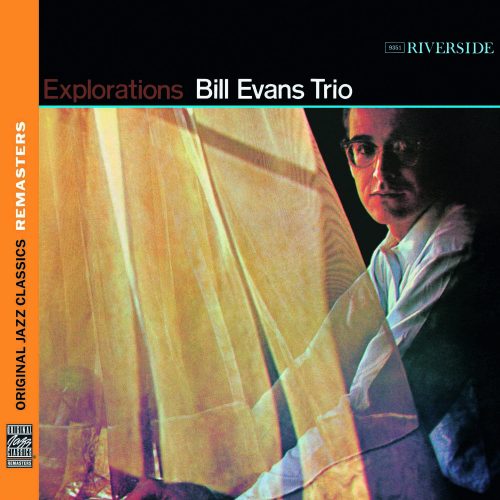

Coleman riebbe LaFaro in «Ornette!» con cui aprì il 1961, anno in cui Scott fu abbastanza stabilmente nel quartetto di Stan Getz (che lo stimava e lo aveva fatto incidere fin dal’58) ma, soprattutto, si impegnò a proseguire quell’aurea striscia di dischi con Bill Evans: il 2 febbraio venne «Explorations» e, infine, quella ventina di titoli incisi in una lunga domenica, il 25 giugno, al Village Vanguard. I suoi brani nel trio sono tutti nel recentissimo cofanetto di Bill Evans della Universal italiana.

Poi, il 3 luglio, Scotty fu con Getz al festival di Newport, dopo il quale si recò a Geneva, per definire la vendita della casa della madre, rimasta vedova. Di là ripartì nella notte tra il 6 e il 7 luglio verso Long Island, per raggiungere la sua compagna, la ballerina Gloria Gabriel, ma un’ora dopo la mezzanotte, presso Canandaigua, la sua veloce auto si schiantò contro un albero. Morirono sul colpo lui e l’amico che lo accompagnava.

L’angoscia sconvolse l’intera comunità del jazz. Per sei mesi Evans non suonò in pubblico e per quasi un anno non incise.

Qualcuno recuperò, in pezzi, il contrabbasso (un Prescott del 1825) con cui Scott LaFaro aveva stregato tutti: pazientemente restaurato, è tornato a suonare nel 2008, tra le mani di Marc Johnson, in un disco di Eliane Elias dedicato a Bill Evans.

Gian Mario Maletto

Le foglie, una fantasia collettiva

Un alfiere del contrabbasso in Italia, Paolo Damiani, analizza la storica versione di Autumn Leaves

Rocco Scott LaFaro è passato come un fulmine nella musica del Novecento: pochi anni di carriera, una ventina di dischi come sideman, e tuttavia nessuno come lui è stato in grado di trasformare il ruolo e le possibilità dello strumento, nel jazz e non solo. «Ha creato qualcosa di nuovo», scriveva Berendt, «non perché disprezzasse la tradizione armonica ma perché la dominava magistralmente. Nelle sue mani il basso è diventato una sorta di chitarra flamenco accordata sui toni bassi, in grado di offrire possibilità prima di allora inimmaginabili».

Prima di lui, forse soltanto Jimmy Blanton – anch’egli morto presto, a soli 23 anni – aveva tentato con successo di emancipare lo strumento dal semplice ruolo di sostegno ritmico-armonico. Scott è andato più in là: «Nel trio di Bill Evans», osserva Alain Tercinet nel Dizionario del jazz di Carles, Clergeat e Comolli, «l’ascoltatore può seguire con lo stesso interesse le parti del basso e del pianoforte, che offrono linee melodiche la cui velocità richiama i pianisti e i chitarristi post bop». Tecnica strumentale eccelsa, controllo dello strumento in ogni suo registro, intonazione impeccabile e una rara capacità di assicurare sempre un musicalissimo walking bass nell’accompagnamento, sempre pensato in avanti e profondamente elastico, rotondo: ogni nota spinge la successiva e in essa si fonde senza mai confondersi nella propria identità e cantabilità. La tecnica consiste allora anche nelle modalità di attacco e di rilascio del suono, nell’espressività e nell’originalità delle idee, nell’interplay con gli altri musicisti e con ciò che avviene nell’istante.

Un dato interessante: Scott collaborò con molti altri leader, del tutto diversi tra loro sotto il profilo della poetica e del rapporto con la tradizione, da Stan Getz fino a Ornette Coleman. Ed è stupefacente la sua capacità di aderire alle diverse estetiche con pertinenza assoluta.

Vorrei suggerire almeno tre dischi. Il primo è «Booker Little» (13-4-60, con Wynton Kelly e Roy Haynes): in Life’s A Little Blue, impareggiabile è l’assolo costruito su veloci figurazioni di crome e terzine. Pochi mesi dopo LaFaro registra due capolavori con Ornette Coleman, «Free Jazz» (21-12-60) e «Ornette!» (31-1-61). Nel primo, con il celebre doppio quartetto, vorrei rilevare almeno il frenetico walking bass iniziale, giocato su tempo doppio con imprendibili crome che rappresentano un geniale contrappunto alle semiminime proposte da Haden: due pizzicati diversi e complementari, a disegnare una poetica che il quadro di Pollock in copertina ben raffigura.

In «Ornette!» ascoltiamo W.R.U.: dopo l’iniziale folgorante tema veloce esposto all’ottava da sax, cornetta e contrabbasso, quest’ultimo resta solo, una cadenza che riprende lo spirito del tema attraverso un pizzicato iperveloce ma chiarissimo, terzine, quartine, ribattuti a velocità doppia, glissando di bicordi, il tutto con un costante splendido senso ritmico. Timing: ovvero la capacità di intervenire al momento giusto, né troppo presto né troppo tardi. Forse in questo consiste la vera essenza della musica di Ornette, la possibilità per ogni solista di esprimersi in assoluta libertà. Che sia questo il significato del contestato termine «armolodia»?

Un processo che a me ricorda le tecniche del regista Peter Brook (in Points de suspension, Seuil, 1992): «La prova deve creare un’atmosfera che renda gli attori liberi di proporre ciò che vogliono. In un primo stadio, tutto è aperto. Io non impongo niente. È il contrario di ciò che si fa comunemente, con il regista che espone il soggetto della pièce e le sue scelte. Anche io facevo così, ma poi mi sono accorto che era il peggiore dei punti di partenza».

Nello stesso disco, ecco C. & D. e quello straziante tema stupendamente non unisono tra Ornette e Don Cherry, quindi il solo del basso stavolta con l’archetto ed ecco una varietà impressionante di soluzioni che probabilmente hanno influenzato anche Barry Guy e la scrittura per archi della seconda metà del Novecento: doppie corde, armonici naturali e artificiali, microtoni, trilli e balzati, glissando, repentini salti di registro, accelerando e rallentando, un approccio non solo melodico ma direi decisamente timbrico, verso un’idea di densità e di matericità che non ha precedenti nel jazz.

C’è una precisa strategia in queste improvvisazioni, al di là del carattere intenzionale o inconscio, una matura capacità di penetrare la struttura delle composizioni, siano esse gli standard nel trio di Evans o le forme formanti (per dirla con Pareyson) di Coleman, capaci di autogenerarsi per espansione, un puro tentare, un trovare facendo.

Con pieno controllo nella condotta delle parti, nell’ascolto e nell’interazione. Un’idea compositiva originale espressa improvvisando. Se non fosse andato via così giovane, sono certo che avrebbe scritto memorabile musica; di lui restano pochissimi brani, ma già nell’analisi di Gloria’s Step si intravede la profonda originalità delle soluzioni melodiche e armoniche, all’interno di una struttura felicemente anomala: una sezione (A) di 10 battute con due frasi identiche di 5 misure l’una, e una sezione (B) ancora di 10 battute, che si svolge con un melos di ampio respiro e una sorprendente sequenza di accordi; tutte soluzioni ben consapevoli della svolta modale che Evans e Davis stavano scoprendo.

Il tocco di LaFaro è un segno di profonda libertà, consentita non soltanto dalla maestria strumentale (Gunther Schuller lo ha definito «uno dei grandi bassisti – jazz e classici – del nostro secolo») ma da un’intelligenza musicale non comune, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il tempo musicale; certo le soluzioni melodiche, la bellezza di linee estese di profonda cantabilità (italiana?) e la scelta raffinatissima di note nel sostenere gli assoli altrui sono impressionanti.

Ma ciò che più sconcerta è quel suo anomalo viaggiare nel tempo, sia che si muova in contesti mainstream di tipo swing tonale, sia che si avventuri in forme aperte, prive di accordi e in cui il beat è sottinteso o respirato con sapiente uso di agogiche affatto inusuali nel jazz dell’epoca, a eccezione forse del solo Mingus. Che lo strumento c’entri qualcosa? Sia come sia, LaFaro amava costruirlo il tempo, non subirlo, e forse è per questo che Ornette lo lasciava improvvisare spesso in solitudine: per sentire pieghe di libertà che potessero sorprenderlo e condurre la sua musica altrove.

Analizziamo ora l’assolo in Autumn Leaves, da «Portrait In Jazz» (28-12-59), brano che è un esempio sublime di interplay all’interno di una forma data, in questo caso la song Les feuilles mortes di Joseph Kosma. La versione del trio di Evans, LaFaro e Motian presenta molteplici elementi di interesse, che costituiscono da tempo oggetto di studi nel Dipartimento di jazz che dirigo presso il Conservatorio di Santa Cecilia a Roma e di cui fanno parte artisti eccellenti. Ringrazio il chitarrista Luigi Masciari, neolaureato in «jazz e musiche audiotattili» e autore prezioso e competente della dettagliatissima trascrizione dell’assolo di Scott LaFaro.

La trascrizione naturalmente è un elaborato grafico-visivo e rappresenta uno strumento decisivo per la conoscenza degli elementi sintattici e grammaticali. Ma non può sostituirsi all’ascolto, all’analisi che molto deve anche all’intuito e alla percezione gestaltica. E non può prescindere dall’interplay tra i musicisti, pertanto il solo di LaFaro va riletto nell’ascolto di quanto accade intorno agli andamenti del basso, segnatamente nel fitto intreccio poliritmico di Motian e nei suoi repentini lunghissimi silenzi, che aprono squarci inauditi e spazi imprevisti nel gioco pianoforte/contrabbasso.

Autumn Leaves è una song di 32 misure in tonalità di Sol minore. Il Tema è composto da A’, di 8 misure, A” di 8 misure, B, di 16 misure; esso è preceduto da un’introduzione scritta di 8 battute in cui gli accordi delle sezioni A’ e A” vengono compressi, in due per battuta. Nell’intro, basso e batteria suonano a tempo dimezzato muovendosi omoritmicamente, con il basso che tocca esclusivamente le toniche degli accordi. La nostra analisi riguarderà esclusivamente la linea del basso nell’accompagnamento del tema e nel solo, fino alla fine del chorus (C).

Nella nostra simbologia, dopo l’introduzione di 8 misure, ogni chorus verrà indicato con una lettera dell’alfabeto e durerà 32 battute. Pertanto con (A) si intende tutto il primo chorus, con l’esposizione del tema; mentre (B) e (C) rappresentano i due chorus del solo di basso.

Dopo l’introduzione di 8 misure, Evans espone il tema nel chorus (A) mentre il basso si muove in 4/4 usando però una divisione sincopata che risente chiaramente della parte scritta dell’intro. LaFaro parte da un do1 muovendosi per gradi ascendenti fino al fa2, alla batt. 5 torna indietro diatonicamente, disegnando un profilo melodico ondulare che punta più sulla continuità melodica che non sulla necessità di far sentire le toniche o i gradi principali degli accordi: già in seconda misura di (A), su un accordo di F7, il basso suona 13ª, 7ª minore, tonica e 9ª dell’accordo. L’andamento sincopato viene tenuto fino alla batt. 16, dalla 17 si attesta invece su un regolare walking bass che mantiene le stesse caratteristiche ondulari, a batt. 22 appare un si, quarta aumentata del soggiacente accordo di F7 (scelta già operata a batt. 17 con il mib sull’accordo di A13/b5 con il quale Evans sostituisce il canonico Am7/b5). Nel frattempo a batt. 21 era comparso per la prima volta un arpeggio di accordo (Cm7), mentre a batt. 23 si presentano due intervalli di quarta consecutivi (re/sol e fa/sib), già inizialmente evocati a batt. 15 e 16.

Sulle ultime due misure di (A) c’è uno stop chorus con pianoforte e batteria che tacciono insieme e il basso che comincia l’assolo, in splendida solitudine. La batteria non entrerà che alla batt. (B)18, praticamente lasciando dialogare Scott e Bill, senza alcun sostegno ritmico, per oltre mezzo chorus.

Di grande impatto espressivo è l’inizio del solo, anacrusico, con il reiterato glissando verso il re sull’accordo di Gm7. Blue notes fantasma?

All’inizio di (B) c’è un arpeggio discendente di Cm7, quindi una frase in crome con un uso di note alterate, cromatismi e da (B)5 l’insistenza della nota do2 che si conclude a (B)10 con una frase quasi identica a quella esposta in (B)2: sul medesimo accordo di F7, il basso inizia il solo da re1, scivola sulla blue note si e risale sul modo per gradi congiunti. Molto intenso è qui lo scambio tra basso e pianoforte; quest’ultimo sembra inseguire il basso con crome all’ottava in arpeggi o scale caratterizzate da cromatismi e alterazioni e il sorprendente cromatismo do–reb-do sull’accordo di D7. Bill imita Scott, e nel contempo lo sostiene, prezioso il canone di pianoforte in (B)18 rispetto al gioco cromatico del basso in (B)17, splendido il disegno melodico mobile e articolato che, a partire da (B)21, esplora la regione medio-acuta dello strumento, fino a un sib2, per andare verso la fine del chorus a una rarefazione del fraseggio, forse dovuto all’ingresso del charleston in due e poi in rapide terzine di semicrome. In (C), secondo chorus di assolo, viene ripreso il movimento a crome con moto diatonico ascendente-discendente, mentre la batteria continua il gioco di suono/silenzio così evocativo e pregnante. In (C)8, dopo un insistito groove sul frammento cromatico mib/re, il fraseggio si avventura sulla regione acuta del basso, iniziando la melodia dalla quarta aumentata la sull’accordo di Eb in (C)12 e arrivando fino al re3. In (C)21 c’è un ritmicissimo ribattuto sul sib acuto, che si conclude sul do, mentre la batteria contrappunta con pochissimi suoni. In (C)24 compare un frammento di scala alterata, mentre il pianoforte contrappunta con un passaggio cromatico discendente. Il solo si conclude con un fraseggio di crome sui modi o sull’arpeggio degli accordi, mentre il solo del pianoforte comincia sulle ultime due misure del chorus (C), così come quello del basso era iniziato sulle ultime due del chorus (A).

L’ambitus del solo risulta molto esteso, il profilo melodico predilige movimenti per gradi congiunti o su arpeggi dell’accordo, anche iniziando da note di tensione rispetto alla sigla.

Diversi sono i modi usati, con predilezione del lidio e del dorico, con un pensiero sia tonale che modale. Ciò che sorprende, nel gioco a tre, è la capacità di trascendere la forma del brano, gli accordi sono volutamente elusi, resi leggeri, aerei, così come gli scambi melodici e ritmici, sempre all’insegna del timing e dell’interplay.

La sensazione generale è di estrema fluidità e di una vasta possibilità coloristica, sia a livello armonico che ritmico: qui il tempo è creato insieme, ognuno è il batterista di se stesso, con figurazioni regolari e irregolari. Si percepisce un movimento che genera una forma altra, al di là della forma canzone. E un suono fatto di timbri e dinamiche, seppur all’interno di improvvisazioni sempre chiaramente idiomatiche.

C’è infine un grande equilibrio tra scrittura e improvvisazione, tra unità e diversità, anche nelle durate degli assoli e un’idea raffinatissima di comporre improvvisando, attraverso procedimenti come l’imitazione e un’idea precisa di antecedente/conseguente.

Qui l’improvvisazione è davvero un Gesto, qualcosa che ha a che fare con il corpo e con le sue (e)mozioni, che sintetizza in un unico istante/istinto creativo le fasi che caratterizzano i processi del comporre: conoscenza, pensiero, decisione. C’è un’atmosfera unica, come unica appare la capacità di interpretare lo spazio sonoro e di muoversi nella scrittura del tempo, di quel tempo irripetibile che è stato il jazz mezzo secolo fa.

Paolo Damiani

Quel trio rivoluzionario

Il trio Evans-LaFaro-Motian è una delle formazioni dal peso specifico più impressionante dell’intera storia del jazz, soprattutto se si tiene conto della quantità esigua di materiale effettivamente registrato. La portata rivoluzionaria di quella musica cambiò dal profondo l’approccio all’improvvisazione per piccole formazioni, pur mantenendo potenza comunicativa e una toccante bellezza, raramente eguagliata in seguito. Fu una maturazione rapidissima, raggiunta nel breve spazio della durata del trio e cristallizzata nelle tre fondamentali tappe discografiche: «Portrait In Jazz», «Explorations» e le ultime, meravigliose, registrazioni al Village Vanguard del giugno 1961, poco prima della scomparsa di LaFaro.

Il cambiamento di prospettiva introdotto dall’incontro dei tre maestri riguardava la funzione stessa degli strumenti e la loro interazione. Fino agli anni Cinquanta contrabbasso e batteria avevano condiviso il ruolo di strumenti accompagnatori, dispensatori di groove e swing che contribuivano a fornire al solista un solido sfondo sul quale esporre i temi e sviluppare improvvisazioni. Il ruolo stava stretto soprattutto ai contrabbassisti, ben in grado di produrre qualcosa in più rispetto a una semplice linea di walkin’ bass (sia dal punto di vista armonico che da quello melodico), ma penalizzati da tecnologie ancora non in grado di catturare efficacemente le frequenze caratteristiche dello strumento.

Un talento come LaFaro, dotato di eccezionali risorse tecniche e di incontenibile immaginazione, doveva trovare frustranti quelle limitazioni e i progressi tecnologici in fatto di ripresa microfonica giunsero finalmente ad assecondare le nuove esigenze espressive.

È significativo che parallelamente egli partecipasse all’evoluzione stilistica di un innovatore della statura di Ornette Coleman, entrando così in contatto con due giganti dall’atteggiamento decisamente dissimile. Il sassofonista era un violentatore delle regole, impegnato a superare paletti e confini attaccando la rigidità di strutture e concatenazioni armoniche consolidate, rinnovando concezioni metriche e ritmiche; Evans fu piuttosto un rivoluzionario suo malgrado. Senza cercare a tutti i costi a soluzione mai sentita, da eccelso manipolatore dei meccanismi interni dell’armonia ritagliava la sua libertà dentro le strutture, spesso dentro al semplice tema di una canzone da musical. Il suo lavoro impareggiabile intorno alle possibilità offerte da una forma definita esaltava la forza emotiva di ogni melodia toccata, infondendo a poche battute, magari banali per altri, tutta la poesia (ma anche l’enciclopedica preparazione) di una sensibilità musicale fuori dal comune.

LaFaro può essere considerato il ponte ideale tra due approcci musicali così lontani. Anche lui preparatissimo, eccezionale accompagnatore e improvvisatore sul materiale della tradizione, sapeva nondimeno addentrarsi senza timore su terreni meno battuti. Merito in gran parte suo l’aver condotto Evans a livelli spinti di sperimentazione che sono una delle grandi svolte della storia del jazz.

Scott LaFaro, Bill Evans e Paul Motian.

In piedi, il produttore Orrin Keepnews. Village Vanguard 1961 – foto Steve Schapiro

In «Portrait In Jazz» se ne cominciano ad apprezzare i primi frutti, accanto ad altri episodi che, pur strepitosi per la qualità della musica, si collocano ancora in un ambito più tradizionale. La grandezza, per esempio, dell’introduttiva Come Rain Or Come Shine non risiede tanto nell’interazione fra i tre strumenti (abbastanza classica, sui quattro tempi della battuta, pur con tutta la freschezza e il gusto di Motian e LaFaro), quanto nella scelta di Evans di parafrasare totalmente il tema, mai esplicitamente esposto ma sfruttato magnificamente nelle sue possibilità narrative.

Peri’s Scope, composizione del pianista, è addirittura un esempio magistrale di esecuzione tradizionale con basso e batteria che incalzano in uno swingante accompagnamento in 4, mentre la mano destra di Evans fraseggia con vitalità contagiosa, e la sinistra marca una serie di accenti che si incastrano con il lavoro del rullante di Motian.

Ma già in Witchcraft avviene qualcosa di diverso: mentre il batterista assicura un tranquillo accompagnamento di spazzole su un tempo medio, accentando con il charleston, come da prassi, il due e il quattro della battuta, ed Evans suona, sempre parafrasandolo, il tema, ecco che LaFaro comincia a evitare l’accompagnamento standard sui quattro quarti della battuta. Si inerpica per scale ardite, costruisce scomposizioni ritmiche su poche note, come dei riff, quasi incurante degli accordi originali, sembra trovarsi nel mezzo di un assolo mentre il pianista sta ancora esponendo la prima parte del pezzo. Si avverte immediatamente una tensione nuova e palpabile, ma il bassista non la prolunga mai troppo e, a intervalli regolari, torna ad accompagnare in modo tradizionale, un walkin’ bass in 4/4. Sembra non siano ancora maturi i tempi di una costante improvvisazione collettiva, all’interno però (e questa è la differenza fondamentale con altro jazz free) della struttura portante della canzone.

Il disco contiene altri momenti indimenticabili nei quali l’idea di dialogo costante tra i musicisti si concretizza in tutta la sua forza, tra l’altro Autumn Leaves, per il quale rimandiamo all’analisi di Paolo Damiani in questo inserto e anche al saggio pubblicato su Musica Jazz dell’aprile 2005.

Il successivo lavoro in studio, «Explorations», è un altro capolavoro che segna la nuova tappa dell’evoluzione del trio e vede LaFaro sempre più svincolato dai cliché di accompagnamento. Il disco si apre con una meravigliosa Israel, nella quale i meccanismi interni della formazione sono già raffinatissimi. Il bassista è interlocutore privilegiato di Evans e sfrutta magnificamente una caratteristica del suo strumento che i pianisti conoscono bene: ogni accordo suonato al pianoforte cambia totalmente il suo colore e il suo senso armonico a seconda della nota grave suonata sul contrabbasso. Un bassista disciplinato, che si mantiene rigorosamente nello schema del brano, continua a suonare le note fondamentali degli accordi, senza alterare l’armonia prevista in partitura, ma quando le note basse (riferimento essenziale nella percezione del sapore di ogni accordo) vengono cambiate, o addirittura sono scelte evitando ostinatamente l’opzione più ovvia, il risultato diventa imprevedibile per lo stesso pianista. Quest’ultimo si accorge solo in tempo reale che l’accordo che magari aveva pensato maggiore risulta in realtà minore, perché il basso ha suonato una fondamentale diversa, o che un voicing che voleva essere innocuo e rassicurante si è trasformato in un’inquietante dissonanza.

Ecco un’altra rivoluzione: il contrabbassista del trio jazz si riappropria di questo potere, può manipolare il senso della musica con una sola nota. In Israel si ripropone il delizioso gioco dell’improvvisazione collettiva, del costante spostamento degli accenti del basso, con il risultato che al momento in cui finalmente LaFaro comincia ad andare in 4/4 si avverte come l’esplosione liberatoria di un’energia trattenuta. Grazie all’approccio dei tre musicisti anche una procedura di accompagnamento convenzionale viene ora percepita come lo sfogo di una tensione, moltiplicando il piacere dell’ascolto. E i tre sapevano swingare alla grande.

Nella davisiana Nardis, dopo il tema proposto dal pianoforte, il contrabbasso sviluppa un assolo in cui le potenzialità reali di uno strumento da sempre relegato a ruoli di secondo piano vengono finalmente gratificate. LaFaro viaggia sulle corde creando stupende melodie, senza la paura di eventuali zone di silenzio (l’horror vacui è uno dei difetti dei musicisti mediocri), esaltandosi grazie alle capacità telepatiche di Evans in fase di accompagnamento.

Le registrazioni al Village Vanguard costituiscono il punto più alto della crescita del trio, ancor più impressionante se si pensa che si tratta di una pionieristica registrazione dal vivo, senza possibilità di manipolazioni o infinite ripetizioni alla ricerca della take perfetta. In quel momento magico non ce n’era evidentemente bisogno: quando i tre toccavano gli strumenti qualcosa di speciale scaturiva naturalmente. Anche l’atmosfera generale, con i rumori di posate e il chiacchiericcio degli avventori meno attenti (in netto contrasto con la concentrazione sovrumana dei musicisti e con la bellezza assoluta della musica), contribuisce a rendere suggestive queste esecuzioni. Difficile scegliere, tra i pezzi suonati quel 25 giugno, quelli più rappresentativi dell’incredibile maturazione del trio. Solar (ancora Davis) colpisce per il coraggio di Evans e LaFaro, con il primo che veste il tema di un’armonizzazione stupenda e si lascia poi trascinare dal giovane collega in esplorazioni ardite nelle quali esplode il virtuosismo ritmico del pianista, con il suo gusto per gli spostamenti di accenti delle frasi. LaFaro è ormai totalmente svincolato da ogni convenzione, sempre all’inseguimento di una linea in cui ogni nota ha il suo peso: non si ascolta mai un bassista che accompagna e un pianista che improvvisa, ma due eccezionali menti creative impegnate in un fitto, bellissimo dialogo. Essendo bandito l’accompagnamento in 4/4 del contrabbasso, è un sensibilissimo Motian a tenere insieme, per tutto il disco, il delicato edificio musicale, a volte con un accompagnamento più rassicurante, a tratti partecipando alla conversazione con interventi fatti di sfumature e punteggiature, o addirittura tacendo, con un uso efficace delle pause, in grado di esaltare alcuni passaggi dell’interazione pianoforte/contrabbasso.

Milestones raggiunge vette che danno le vertigini, in un’esecuzione che trascende anche il senso originale della composizione. Il suono di Evans e le sue armonie hanno una forza emotiva disarmante, alla quale LaFaro aggiunge la sua scelta di note pesanti e l’imprevedibilità ritmica, mentre Motian tiene acceso il fuoco con rullante e ride. Il brano contiene spettacolari assoli di pianoforte e contrabbasso (anche se è arduo stabilire quando LaFaro accompagna e quando è in assolo). E ancora andrebbero citate le stupende ballad che il trio interpretò quel giorno, tra le quali due autentici gioielli: I Loves You Porgy e My Foolish Heart, destinate a fare scuola e a influenzare l’estetica di tanti grandissimi trii successivi.

Ma le registrazioni del Village Vanguard restano nella storia anche perché includono due composizioni originali di Scott LaFaro, che rivelano un altro aspetto di una personalità musicale affascinante. Gloria’s Step è un’incantevole melodia, inconsueta sia nella progressione degli accordi, sia nella struttura, composta da una sezione di cinque battute ripetuta due volte, più una sezione di dieci battute. L’assenza della classica regolarità metrica fatta di gruppi di quattro misure (tipica di molte strutture come il blues o la AABA di 32 battute) conferisce un senso di circolarità alla musica, indebolendo la percezione di un inizio e una fine del periodo. L’impressione, soprattutto durante le improvvisazioni, è piuttosto quella di un flusso indefinito di suggestioni: il chorus continua a governare il brano ma, come in un gioco di prestigio, sembra dissolversi.

Anche l’altro brano di LaFaro, Jade Visions, è una gemma, curiosa e seducente. Costruito su un’ostica alternanza di battute in 5/4 e in 4/4, si apre con il profondo ed evocativo suono del contrabbasso, sul quale Evans comincia a lavorare alla sua maniera intorno a un tema quasi inesistente, mentre Motian lascia qua e là schizzi di colore. Nonostante la complessità della metrica scelta e l’assenza di una melodia chiara e cantabile, si tratta di poco più di quattro minuti intensi e toccanti, un appassionante viaggio nel profondo.

Mentre intorno la gente continua a chiacchierare e a ridere: a volte accadono piccoli miracoli e non se ne accorge nessuno. Ma per fortuna stavolta qualcuno ha premuto il tasto di registrazione e milioni di appassionati se ne sono accorti eccome.

Antonio Iammarino