E’ un luogo comune della psicologia il fatto che le persone ricordino con esattezza le circostanze in cui hanno appreso determinati momenti storici: negli Stati Uniti la morte di John Fitzgerald Kennedy, in Cina quella di Mao Tse-tung. Molti musicisti e appassionati ricordano con analoga nitidezza la scoperta della musica di Bill Evans.

Nel 1963 ad Auckland, in Nuova Zelanda, un ragazzo di 15 anni udì il suono di un pianoforte che usciva da un negozio di dischi, entrò, ascoltò il suo primo disco di Bill Evans e si mise a piangere. Questo avvenimento cambiò il corso della vita di Alan Broadbent. Il suo percorso lo portò ad essere uno tra i più brillanti pianisti jazz di una generazione influenzata da Evans. Oltre vent’anni dopo, Alan ancora ricordava con precisione l’istante di quella scoperta, come se fosse accaduto la settimana prima.

Ricordo con altrettanta chiarezza come capitò a me di scoprire Bill Evans. Era l’estate del 1959 e avevo da poco iniziato a lavorare a Downbeat. In redazione, tra una pila di dischi che aspettavano di venire assegnati ai recensori, notai un album Riverside dalla copertina color oro e dal titolo «Everybody Digs Bill Evans», che recava i giudizi lusingheri di Miles Davis, Cannonball Adderley, Ahmad Jamal ed altri di simile fama. Mi portai il disco a casa e dopo cena, verso le 21, lo misi su. Alle quattro del mattino lo stavo ancora ascoltando, anche se nel frattempo lo avevo già imparato a memoria.

Ricordo lo stupore non tanto per il modo di suonare di Evans – già di per sé motivo di stupore – quanto per il contenuto emotivo di quella musica. Fino ad allora la mia convinzione, per quanto inconscia, era che fossi soltanto io a provare le emozioni espresse in quell’album. Lo stile di Bill mi parlava in un modo profondamente personale. Col passar degli anni scoprii che lo stesso effetto l’avevano provato molte altre persone. Martin Williams, nelle note scritte per la raccolta delle incisioni Riverside, ripubblicata dalla Fantasy nel 1984, parla della musica di Bill Evans come di «una delle musiche più intime e emotivamente scoperte che io abbia mai ascoltato».

La musica è l’arte che esprime ciò che non può essere espresso, la lingua che oltre ogni altra riesce a comunicare ciò che le parole non riescono a rendere, richiamando sfumature di emozioni per le quali non esiste una terminologia. Pare che la lingua eschimese abbia ben sedici diversi vocaboli per definire la neve, poiché chi parla quella lingua ha bisogno di esprimere con precisione una situazione che incontra con grande frequenza. Il nostro vocabolario non contempla le sfumature delle emozioni, anche se riusciamo a compensare questa mancanza creando parole composte come felice-triste, malinconico-felice, sorpreso-soddisfatto e via di seguito. Ma la musica può andare oltre. Non riesce a definire quelle sottili emozioni prive di nome ma le può evocare. E nessuno ha mai evocato le emozioni che provo io nel modo in cui lo ha fatto Bill Evans. Poiché ha avuto questo effetto su così tante persone, molte delle quali – musicisti o profani che siano – nutrono una fanatica ammirazione per il suo lavoro, possiamo concludere che con la sua musica Bill Evans riusciva a dire qualcosa di particolarmente pertinente sui nostri tempi e sulle persone costrette a viverli.

Dopo aver ascoltato per un paio di giorni «Everybody Digs Bill Evans» scrissi a Bill Evans una lettera da fan. Ricordo che dissi che il disco suonava come delle lettere d’amore scritte al mondo da qualche prigione del cuore. Ero colpito dal fatto che una persona capace di una così evidente sensibilità musicale dovesse avere per forza una vita dolorosa: una convinzione che si rivelò poi esatta.

Decisi quindi di dare a Bill la copertina di Downbeat e assegnai a Don Nelson, un collaboratore che lo conosceva, il compito di scrivere l’articolo. Ero io il primo a volerne sapere di più su quel giovanotto di Plainfield, New Jersey. Bill ammise sempre che la visibilità data da quel servizio fu di grande aiuto per lanciare la sua carriera, ma sono sempre stato convinto che abbia esagerato sul valore dell’articolo di Nelson e dei molti altri che in seguito scrissi io su di lui. La sua carriera avrebbe comunque raggiunto l’apice grazie a una particolare capacità di emozionare gli ascoltatori. Ancora oggi nei suoi confronti c’è un incredibile atteggiamento di possesso: tantissimi ammiratori credono di essere gli unici in grado di poter percepire e apprezzare la sua musica. Questa reazione è, per quanto ne so, un fenomeno singolare e senza precedenti.

Oscar Peterson aveva elevato il livello del pianismo jazz a quello della musica classica. Ci fu un musicista che fece un’osservazione accurata: «All’epoca, dicono, Liszt dominò il pianoforte e Chopin lo sedusse. Oscar è il nostro Liszt, e Bill il nostro Chopin». La poesia di Bill Evans esige di essere paragonata a quella di Chopin, la cui musica, significativamente, Bill eseguiva in modo magnifico. Lo schema di accordi in ottava di Young and Foolish, per esempio, richiama il preludio in Mi minore di Chopin. Non c’è dubbio che Bill conoscesse la letteratura classica dello strumento. Una volta l’ho visto nell’appartamento di Warren Bernhardt, intento a leggere a prima vista i preludi di Rachmaninov con la testa china sulla tastiera dello Steinway di Warren.

Oscar Peterson ha portato il piano jazz al livello di virtuosismo dei grandi pianisti romantici. Bill, che agli inizi fu influenzato anche da Peterson, ha tratto nuovi elementi e sfumature coloristiche dai compositori post-romantici come Debussy, Ravel, Poulenc, Scriabin e forse Alban Berg. Dopo aver ascoltato una prova di stampa di «Conversations With Myself» che gli avevo mandato, Glenn Gould mi telefonò per dirmi: «Bill Evans è lo Skrjabin del jazz». Non sono neanche sicuro che all’epoca Bill conoscesse Skrjabin, ma è certo che col tempo divenne un ammiratore di Skrjabin, dandomi una spiegazione sensibile e illuminante su quel compositore il cui misticismo attirava, a quanto pare, la metà russa (l’altra metà era gallese) della sua anima. Ho citato l’osservazione di Gould soltanto perché Robert Offergeld, critico di musica classica, non era d’accordo. «A dirla meglio, era il Bill Evans del jazz. Sapeva offrire in 32 battute una gamma coloristica più ampia di quella che Glenn Gould riuscì a esprimere in tutta la sua intera carriera».

Nel suo modo di suonare Bill riuscì a fondere una tecnica sofisticata a un’emotività tipicamente giovanile, quasi come nella musica di Grieg. Durante una conversazione con Bill a proposito della Holberg Suite dissi: «In un certo periodo della mia vita facevo finta che Grieg non mi piacesse», e Bill rispose: «Pure io». E, anticipando la sua risposta, continuai: «So cosa mi accadde, ma cosa accadde a te?» «Gli intellettuali mi attaccarono».

Lo stato d’animo di «Everybody Digs» è quello di un’intensa fioritura primaverile. Si tratta del secondo disco per la Riverside. Al confronto, «New Jazz Conceptions», che lo aveva preceduto, è debole. In precedenza Bill si era distinto con splendidi assolo su All About Rosie e Concerto For Billy The Kid dell’amico compositore George Russell.

Qualcosa accadde nei due anni che separano «New Jazz Conceptions» (settembre 1956) da «Everybody Digs» (dicembre 1958): Bill aveva trovato la strada per raggiungere l’essenza del suo lirismo. Poi formò un trio con il bassista Scott LaFaro e il batterista Paul Motian, i cui album Riverside, sempre prodotti da Orrin Keepnews, costituiscono uno dei corpus più significativi nella storia del jazz.

Bill non voleva un pianista accompagnato dalla sezione ritmica ma un dialogo a tre. E così fu. Poco più che ventenne, LaFaro aveva aperto la tecnica del contrabbasso jazz a un livello inedito di possibilità. Possedeva un’intonazione magnifica e un solidissimo senso della melodia. Motian, di origine armena, sin da piccolo era cresciuto in mezzo ad una musica dalle suddivisioni ritmiche complesse, ed era in grado di fornire ai compagni strutture poliritmiche in grado di esaltarli.

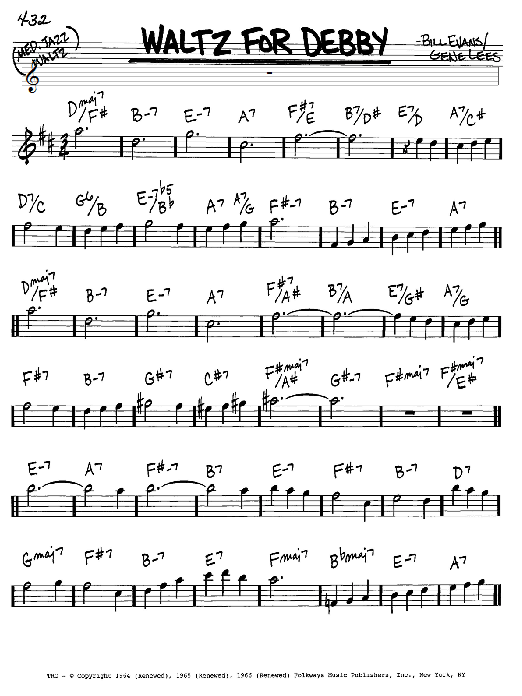

I pianisti che aspettavano l’uscita dei dischi di quel trio erano come la gente che faceva capannello agli angoli delle strade il sabato sera per comprare il New York Times della domenica: «Portrait in Jazz», «Explorations» e gli ultimi due, «Waltz for Debby» e «Sunday at the Village Vanguard», tratti da concerti pomeridiani e serali registrati il 25 giugno 1961. Anche se Bill non avesse più inciso altro, questi album sarebbero bastati a garantirgli una posizione di primo piano nella storia del jazz. Anzi, poteva già essere sufficiente l’assolo su Israel di Johnny Carisi in «Explorations», un volo rapsodico di invenzione melodica da togliere il fiato. Da quei Riverside emana una profonda spiritualità, ancor più sorprendente se si pensa che, in quel periodo, Bill stava sprofondando nella dipendenza dall’eroina, per lo sgomento di Scott LaFaro. Se guardate con attenzione le copertine degli album, vedrete la faccia di Bill che si va progressivamente assottigliando. Nella foto interna di «Undercurrent», l’album United Artists in duo con Jim Hall, sul polso di Bill si nota un cerotto rivelatore.

I pianisti che aspettavano l’uscita dei dischi di quel trio erano come la gente che faceva capannello agli angoli delle strade il sabato sera per comprare il New York Times della domenica: «Portrait in Jazz», «Explorations» e gli ultimi due, «Waltz for Debby» e «Sunday at the Village Vanguard», tratti da concerti pomeridiani e serali registrati il 25 giugno 1961. Anche se Bill non avesse più inciso altro, questi album sarebbero bastati a garantirgli una posizione di primo piano nella storia del jazz. Anzi, poteva già essere sufficiente l’assolo su Israel di Johnny Carisi in «Explorations», un volo rapsodico di invenzione melodica da togliere il fiato. Da quei Riverside emana una profonda spiritualità, ancor più sorprendente se si pensa che, in quel periodo, Bill stava sprofondando nella dipendenza dall’eroina, per lo sgomento di Scott LaFaro. Se guardate con attenzione le copertine degli album, vedrete la faccia di Bill che si va progressivamente assottigliando. Nella foto interna di «Undercurrent», l’album United Artists in duo con Jim Hall, sul polso di Bill si nota un cerotto rivelatore.

Parlando di Bill Evans, Warren Bernhardt ebbe a dire nel 1963: «Tutto quanto suona Bill sembra la distillazione della musica. In How Deep is the Ocean non esegue mai la melodia originale, tuttavia il risultato è una sorta di quintessenza. Su My Foolish Heart non suona altro che la melodia, ma è più che sufficiente a farti percepire l’essenza della cosa. Da un punto di vista pianistico, Evans è fantastico. Non sembra mai affannarsi nel fare quello che ha deciso fare, sia dal punto di vista tecnico sia da quello armonico. Quando deve affrontare una scelta nell’improvvisazione, non ha bisogno di chiedersi quale rivolto dell’accordo sia il migliore. Già lo sa. Un rivolto specifico avrà effetti diversi in registri diversi, specialmente in posizione stretta come nel suo caso. In questo modo può cambiare sempre la fisionomia dell’accordo a seconda del registro. ed è perfettamente in grado di applicare all’istante il suo pensiero. È come se il collegamento tra il cervello e le dita seguisse una linea diretta. ”Ho raggiunto il punto”, dice Bill, ”in cui di rado ho la percezione dell’effetto fisico di suonare. Penso e basta, e non c’è una trasmissione consapevole dalla mente alle dita”».

Bill Evans aveva i suoi cliché, come tutti i jazzisti, ma in larga parte se li era inventati da solo. Molti pianisti li hanno adottati e sono ancora di più quelli che hanno cercato di farlo. È stato di gran lunga il pianista più influente dai tempi di Bud Powell. E usava le sequenze di accordi in maniera assai interessante. Tuttavia, in certe occasioni, sembrava quasi che lo prendessero in trappola. Non avessi saputo di cosa era capace Bill le avrei trovate senz’altro magnifiche. Ma in quei frangenti il suo lavoro mi annoiava, sensazione che ho sempre cercato di non fargli sapere, anche se credo ne fosse consapevole. Probabilmente anche lui si stava annoiando. «Everybody Digs» aveva qualcosa di speciale che era andato perduto.

Bill era una di quelle persone dal coordinamento elegante. La postura e gli occhiali lo rendevano quasi fragile all’aspetto ma aveva un fisico, almeno dai trenta ai quarant’anni, forte e slanciato, dalla muscolatura ben definita. Al college aveva giocato a football ed era un superbo guidatore con ottimi riflessi (come Glenn Gould, aveva un debole per le automobili di classe), sapeva giocare a golf a livello professionale e, in base a chi l’aveva visto in azione, era un asso del biliardo.

Da giovane sembrava un nerd. La copertina delle famose registrazione al Village Vanguard dell’estate del 1961 riporta una foto commovente. Ignoro quando sia stata scattata quella foto; ma dieci giorni dopo quei concerti Scott LaFaro aveva trovato una terribile morte in un incidente stradale. Eppure c’è qualcosa di terribilmente vulnerabile e triste nel volto giovane e ingenuo di Bill. Conoscevo poco Scott LaFaro, solo tramite Bill, e non mi era rimasto simpatico. Sembrava compiaciuto e presuntuoso. Ma era un grande contrabbassista, influente sul suo strumento al pari di Bill sul pianoforte e, secondo Evans, per conoscere un diverso Scott bisognava andare oltre la superficie, cosa che non feci mai. La morte di LaFaro fu un trauma che colpì Bill per molti anni, facendolo sentire vagamente colpevole. Non è un’illazione: fu lui stesso a dirmelo. A causa della sua dipendenza dall’eroina, Evans si incolpava di non aver messo abbastanza a frutto il tempo che i due avevano passato assieme. LaFaro cercava sempre di convincerlo a smettere. Dopo la sua morte Bill era come chi avesse perduto un amore e fosse alla costante ricerca di qualcuno che ne prendesse il posto. E non trovò tanto un sostituto di LaFaro quanto una sua alternativa nel talento di Eddie Gomez, il contrabbassista che più di ogni altro ha suonato con Bill.

Resta il fatto che osservare quel volto, con quel taglio di capelli da America provinciale degli anni Cinquanta, ha una gran forza rivelatrice, soprattutto a confronto con le foto successive di Bill. All’epoca il suo aspetto era quello di un giovane WASP, sebbene non lo fosse mai stato – era di origine slava e celtica – ma negli anni successivi, quando si era fatto crescere la barba e lasciato crescere i capelli come a cercare un distacco simbolico da Plainville, New Jersey, sembrava sempre di più russo, come in effetti lo era sua madre, che gli leggeva le lettere dei suoi fan dalla Russia e rispondeva in prima persona. I suoi fan russi, mi dicono, lo consideravano uno di loro.

Politicamente, Bill era di orientamento liberale e un convinto antirazzista. Di solito parlava sottovoce ma era colto e articolato. Conosceva bene i romanzi di Thomas Hardy ed era affascinato dalle parole e dalla letteratura. Il titolo di una delle sue più note composizioni, Re: Person I Knew, è l’anagramma del nome di Orrin Keepnews, uno dei suoi primi sostenitori. Un altro titolo, NYC’s No Lark, ricompone il nome di Sonny Clark, che Bill considerava una delle sue prime influenze musicali assieme a Oscar Peterson, Nat «King Cole» e Bud Powell.

La sua conoscenza della tradizione del piano jazz era fenomenale. Racconta Benny Golson che quando lo vide per la prima volta – entrambi non avevano ancora vent’anni – l’aveva sentito suonare, tra tutti i nomi possibili, come Milt Buckner. Una tarda serata al Village Vanguard, davanti a pochi intimi, Bill suonò del blues arcaico per una decina di minuti. «So farlo», disse dopo il concerto con un sorrisetto infantile. E in effetti era vero.

Era dotato di grande tecnica. Dubito che molti altri nella storia del jazz ne abbiano avuta di più. Tuttavia non la ostentò mai in modo fine a se stesso. La sua tecnica era sempre al servizio dell’espressione. Ma ne possedeva eccome.

Una delle sue migliori caratteristiche era il tono. A chi conosce tre lingue capiterà spesso di parlare la terza con l’accento della seconda. Presumo che questo tratto si possa ritrovare anche nella musica. Oscar Peterson imparò a suonare la tromba quasi subito dopo aver imparato il pianoforte, il che potrebbe spiegare la sua bellissima sonorità. Bill era un bravo flautista, nonostante avesse smesso di suonarlo negli ultimi anni di vita.

Il suo livello dinamico era spesso tenuto basso, come il modo di parlare. Era un musicista «morbido». Ma all’interno di quella gamma il suo stile era pieno di sottili sfumature dinamiche e di costanti variazioni coloristiche. Alcuni pianisti affermano che non sia possibile avere un tono personale e individuale a causa della natura stessa dello strumento, che consiste in una serie di martelletti rivestiti di panno che colpiscono le corde. Questo, secondo la teoria. Ma tutto sta nel modo in cui i martelletti vanno a colpire le corde, oltre agli effetti dati dall’uso dei pedali, aspetto in cui Evans era magistrale.

Il suo approccio alla tastiera prevedeva dita relativamente piatte, al contrario dell’attacco a dita verticali con cui molti insegnanti tedeschi irrigidivano la mano rovinando così il modo di suonare di intere generazioni di giovani americani. Sulle dita piatte Bill era in disaccordo con me, ma spesso mi sedevo di fianco alla tastiera a osservarlo e questa era la mia impressione. Una volta gli feci notare che alla fine di una frase, su una nota lunga, faceva indugiare il dito su un tasto. Dopo tutto, il martelletto aveva già lasciato la corda e non c’era più contatto fisico col suono. «Non sai che il pianoforte non ha il vibrato?». «Certo che lo so», rispose Bill, «ma cercarlo può influenzare quel che lo precede in una frase». Dire che si tratta di un aspetto più che mistico è poco, però aveva ragione lui.

Una volta, Dizzy Gillespie e Lalo Schifrin erano nella stanza di Erroll Garner allo Chateau Marmont di Los Angeles. Erroll stava tirando palle da golf in una tazza appoggiata alla parete. Dizzy chiese a Erroll se poteva provare; poi gli prese la mazza e infilò una pallina dopo l’altra, per la meraviglia di Erroll e Lalo che gli chiesero se avesse mai giocato a golf. Dizzy rispose di no. Allora come c’era riuscito? «Immagino di essere la pallina e di voler entrare nella tazza.» Lui con una pallina e Bill col vibrato, influenzando gli eventi appena trascorsi, stavano (consapevolmente o no) praticando qualcosa di simile al tiro con l’arco in versione zen.

Bill non aveva sempre avuto quella sonorità o, per meglio dire, quella sorprendente gamma coloristica. Prima di incidere «Everybody Digs» si prese un anno di pausa in una solitudine quasi assoluta per ricostruire il suo tono, del quale non era soddisfatto. Chissà se inconsciamente aveva cercato di avvicinarsi alla sonorità del flauto; certo è che alcune sue idee derivavano dall’aver suonato anche quello strumento a fiato. Comunque sia andata, il risultato fu quel suono «dorato» che in molti hanno cercato di imitare ma che nessuno è riuscito a eguagliare.

E quell’anno non era stato molto diverso dagli altri.

Bill non si metteva certo in mostra. Orrin Keepnews dovette sudare le proverbiali sette camicie per convincerlo a realizzare il suo primo disco da leader, «New Jazz Conceptions». Era la fine del 1956 e Bill aveva ventott’anni. Si tratta di un disco ragguardevole, un’escursione creativa nel bebop e nella quale già intravediamo forti indizi di cosa sarebbe diventato il pianista nei due anni successivi. Quando Orrin stava raccogliendo le testimonianze di Miles Davis e degli altri per la copertina di «Everybody Digs», Bill disse: «Perché non ne fai scrivere una anche a mia madre?» Che fosse un genio emergente era già chiaro a tutti i musicisti con le orecchie dritte. È giusto dare a Mundell Lowe il merito di averlo scoperto a New Orleans, quando Bill stava ancora frequentando il Southeastern Louisiana College. Fu Mundell a ingaggiarlo per alcuni concerti estivi.

Bill non si metteva certo in mostra. Orrin Keepnews dovette sudare le proverbiali sette camicie per convincerlo a realizzare il suo primo disco da leader, «New Jazz Conceptions». Era la fine del 1956 e Bill aveva ventott’anni. Si tratta di un disco ragguardevole, un’escursione creativa nel bebop e nella quale già intravediamo forti indizi di cosa sarebbe diventato il pianista nei due anni successivi. Quando Orrin stava raccogliendo le testimonianze di Miles Davis e degli altri per la copertina di «Everybody Digs», Bill disse: «Perché non ne fai scrivere una anche a mia madre?» Che fosse un genio emergente era già chiaro a tutti i musicisti con le orecchie dritte. È giusto dare a Mundell Lowe il merito di averlo scoperto a New Orleans, quando Bill stava ancora frequentando il Southeastern Louisiana College. Fu Mundell a ingaggiarlo per alcuni concerti estivi.

A Bill non era mai piaciuto esercitarsi al pianoforte, e nella sua giovinezza evitò regolarmente di farlo. Preferiva suonare una pila di spartiti di seconda mano che gli aveva comprato la madre, e che contenevano canzoni romantiche di fine Ottocento/primi del Novecento, marce e musica classica. In questo modo divenne un fantastico lettore a prima vista.

Bill mantenne sempre un atteggiamento negativo nei confronti dello studio persino al Southeastern Louisiana. Il suo approccio allo strumento era frustrante e faceva arrabbiare gli insegnanti. Si presentava a scuola e non era in grado di suonare le scale e gli arpeggi che gli erano stati assegnati ma riusciva ad eseguire con disinvoltura qualsiasi composizione che li contenesse. «Non mi potevano bocciare,» disse con un’apparente e improvvisa botta d’immodestia, «visto che suonavo così bene…» E adesso quello stesso college ospita gli archivi di Bill Evans. «Solo che ho suonato così tanto il pianoforte, tre ore al giorno da ragazzo, quasi sei ore al giorno al college e almeno sei ore oggi. In questo modo mi sono potuto permettere uno sviluppo progressivo. Tutto quel che so l’ho imparato considerando il sentimento come la forza generatrice.»

«Non ho mai affrontato il pianoforte come una cosa fine a se stessa ma come una porta sulla musica. Sapevo quel che volevo suonare. Ma in modo rilassato, poiché ero certo che alla fine ci sarei riuscito.» Mentre molti musicisti costruiscono i loro assolo in sezioni di 4, 8 o 16 battute, Bill sembrava in grado di pensare in unità di misura grandi tanto o più delle piene 32 battute.

Ovviamente nel jazz non puoi trovare quella perfezione di orma che è possibile nella musica «contemplativa». Tuttavia, stranamente, proprio da questa mancanza di perfezione può scaturire dell’ottimo jazz. Per esempio, nella musica classica un errore è un errore e basta. Nel jazz invece un errore può essere – e infatti deve essere – giustificato da quel che viene dopo. Se stai improvvisando un discorso, e inizi una frase in un modo diverso da come avresti voluto, dovrai proseguire così da darle un senso. È la stessa cosa con la musica improvvisata.

Nella buona composizione contemplativa il creatore cerca di catturare di nuovo quelle qualità – il problema è che ci sono molti cosiddetti compositori che compongono principalmente mettendo assieme vari toni in una struttura che hanno creato. Il materiale spontaneo può essere rielaborato e sviluppato secondo i limiti della propria tecnica. Il risultato sarà in un certo modo in contatto con il linguaggio universale della comprensione in musica.

A quel punto chiesi a Bill: «Se, con la macchina del tempo, tu potessi ascoltare Beethoven o Chopin che improvvisano, lo chiameresti jazz?»

«Il jazz non è un ”cosa” ma un ”come”», rispose Bill, «Se fosse un ”cosa” sarebbe statico e non crescerebbe mai. Il ”come” è che la musica proviene dall’attimo, è spontanea, esiste nel momento in cui è creata. E chiunque faccia musica secondo quel metodo mi trasmette un elemento che rende la sua musica jazz».

Una volta disse: «Ho dovuto lavorare più degli altri musicisti perché, vedi, non ho così tanto talento». L’osservazione mi sorprese al punto che dieci giorni dopo tornai sull’argomento. «È vero, tutti parlano della mia concezione armonica. Ci ho lavorato molto perché non avevo un buon orecchio». Forse il talento sta nell’averci lavorato su, allo stesso modo in cui Bill aveva lavorato per un anno a ricostruire la sua sonorità. Una volta il contrabbassista Ray Brown fece notare che «la gente» – si riferiva agli appassionati e a certi giornalisti – «pensa che ci alziamo al mattino e suoniamo in Fa maggiore». Ciò che intendeva Ray era che i musicisti lavorano sodo per affinare la loro arte. Forse è questo a fare la differenza, come accennava Bill. Una volta mi disse che, quando lui e lo scomparso Don Elliott frequentavano al liceo, conoscevano molti giovani musicisti che ritenevano avessero più talento di loro due. Ma tutti quei musicisti che sembravano possedere maggiore facilità sullo strumento, avevano poi finito per smettere: mentre lui e Don avevano tenuto duro per entrare nei ranghi degli autentici professionisti, e forse per il profondo fascino che provavano verso i dei misteri della musica.

Gene Lees