«Kind Of Blue» è una di quelle incisioni la cui bellezza trascende le razionalizzazioni musicologiche e tuttavia (o di conseguenza) è la seduta discografica a proposito della quale più si è scritto. L’atmosfera seducente che pervade tutti i brani, il suono inconfondibile della registrazione, la bellezza disarmante e l’intensità delle esecuzioni hanno conquistato fan di più generazioni, consacrandolo forse come il disco di jazz più amato di tutti i tempi. Per gli studiosi di questioni tecniche «Kind Of Blue» è da sempre il disco della grande svolta modale, il manifesto di un cambiamento. A cavallo tra gli anni Quaranta e Cinquanta il bebop aveva rivoluzionato la scena jazzistica, portando ai limiti delle possibilità strumentali le complicazioni armoniche, l’articolazione delle composizioni, le stesse velocità di esecuzione. Alla base del linguaggio armonico-melodico continuava però a esserci la tonalità, con alcune ben note progressioni di accordi (come i II-V-I, o le 32 misure dei rhythm changes). In sostanza la densità degli eventi musicali per battuta era aumentata vertiginosamente, ma la qualità di questi (per esempio la forza di attrazione tra la dominante e la tonica), continuava a essere quella stessa viva materia musicale di cui erano fatte un’improvvisazione di Armstrong o una sonata di Beethoven.

L’interesse di alcuni musicisti, e tra questi Miles Davis, cominciò a spostarsi su altri versanti: scardinare la rigidità delle strutture dei brani, ridurre drasticamente la quantità di accordi e di scale, rendere meno meccanica la performance e più rarefatte le atmosfere. E suonare modale fu una delle strade alternative. Muoversi dentro una tonalità presuppone che tra le note della scala principale esista un preciso rapporto, una gerarchia: ogni grado ha il proprio ruolo in quel perfetto meccanismo che ancora continua, dopo secoli, a emozionare quando ascoltiamo un preludio di Bach. Le note che compongono un modo, al contrario, non rispondono a gerarchie di questo tipo e, suonando su una sola scala, vengono meno i principi di attrazione armonica, i gradi hanno tutti la stessa importanza, non ci sono strade preferenziali prestabilite, l’accompagnatore può scegliere liberamente i suoi frammenti di modo per armonizzare, l’attenzione si focalizza sulla creazione di pure melodie, senza gli slalom fra gli accordi, tipici dei temi bop più arditi.

Un diffuso luogo comune a proposito del disco lo dipinge come «la svolta modale» nella storia del jazz, «il disco modale per eccellenza». Ma è importante sottolineare che «Kind Of Blue» è ben altro, è molto di più. La spinta verso la modalità di «Kind Of Blue» fu probabilmente meno drastica di come è stata dipinta da certa critica troppo interessata ad appiccicare etichette sulla musica. E, in effetti, il solo Coltrane continuò successivamente a seguire una strada dichiaratamente modale, spingendone ai limiti i processi creativi, mentre Evans tracciava il suo formidabile percorso all’interno di tonalità e struttura (nonostante il suo contributo decisivo, personale e più europeo al jazz modale), e Miles imboccava qualcuna delle sue mille altre vie. Un ascolto attento dei brani smentirebbe la tesi che vede l’approccio modale come una specie di adesione senza compromessi a una nuova religione musicale, un abbandono drastico di ciò che era stato, in favore di qualcosa di totalmente rivoluzionario.

Se l’esigenza profonda di Davis era quella di abbandonare le strutture armoniche troppo dense e rendere più sospesa ed eterea la musica, le soluzioni adottate si inserivano tutto sommato (se si esclude Flamenco Sketches) in una concezione abbastanza tradizionale dell’esecuzione jazzistica e l’uso di stilemi e tecniche modali gli permetteva di raggiungere quell’obiettivo.

Vi è poi una motivazione che definiremmo naturale, non premeditata, della modalità del disco: il blues va considerato musica modale e «Kind Of Blue» è intriso di blues.

Proviamo ad analizzare i brani uno per uno.

So What

Il pezzo è costruito su una classica struttura AABA (le sezioni A e B durano otto battute): nella A il tema è costruito sul modo dorico di Re, mentre nella B viene spostato sul dorico mezzo tono sopra. È il brano più frequentemente usato dagli insegnanti di jazz per illustrare l’uso della scala dorica, le armonizzazioni per quarte o frammenti modali eccetera, ma il rischio è, concentrandosi solo sulla meccanica applicazione del modo, di perdere di vista il senso della composizione. I solisti infatti si concedono, seppur raramente, uscite dal modo dorico, ferma restando la scala fondamentale con la sesta maggiore sul modo minore, che conferisce quel particolare sapore. I voicings di Evans, talmente caratterizzanti da essere definiti da certa didattica pianistica So What chords (come quello composto dalle note EADGB, tre intervalli di quarta più una terza maggiore), li ritroveremo, simili nella costruzione intervallare ma su modi diversi, in altri punti del disco. L’idea è quella di improvvisare su un solo accordo (o scala), spostandolo di mezzo tono in un certo punto, per creare movimento armonico, ma senza una rigida preclusione all’uso di note fuori della scala dorica (blue notes e cromatismi di passaggio) che pure rimane preponderante. L’introduzione di So What è affidata agli accordi ipnotici di Evans e alla voce profonda e misteriosa del contrabbasso di Chambers: pochi secondi di pura, eterea bellezza. L’altra caratteristica che rende unico e riconoscibile il brano è proprio la scelta di far esporre il tema principale al contrabbasso, inusuale anche per le difficoltà tecniche della ripresa dello strumento.

Ascoltando attentamente l’esposizione del tema di Chambers, sia la prima, sia quella finale, dopo gli assolo, ci si accorge di un dettaglio interessante: nelle sezioni A, in re dorico, la celebre melodia è costruita interamente nel modo, ma quando Chambers la sposta mezzo tono sopra (Mi bemolle dorico) suona come quarta nota un Re naturale, molto chiaro, al posto del Re bemolle che ci si aspetterebbe, una settima maggiore e cioè una nota estranea al modo dorico. L’intonazione perfetta su uno strumento come il contrabbasso è sempre faccenda molto delicata, ma pare troppo evidente quel re naturale (ripetuto peraltro non solo a ogni esposizione del tema, ma anche nella celebre esecuzione di So What nel passaggio televisivo del 1959 alla Cbs, The Sound Of Miles Davis) per considerarlo frutto di un’intonazione imprecisa. Qualunque sia il motivo per cui Chambers suona un Re naturale sul Mi bemolle dorico (magari una mera questione tecnica, una diteggiatura più comoda), per di più proprio nel momento cruciale dell’esposizione del tema, nessuno evidentemente ebbe da obiettare nulla, segno che la questione del modale non era affrontata con atteggiamento intransigente o integralista. Il tema è costruito su quell’inconfondibile sequenza botta e risposta, alla frase del contrabbasso risponde nella prima A il pianoforte da solo, mentre a partire dalla seconda A la risposta è doppiata dai fiati armonizzati. In ogni caso l’ultima risposta di ogni sezione spetta sempre al pianoforte da solo, con i fiati che si fanno da parte; l’assolo del pianoforte è punteggiato ancora dai fiati, con la stessa armonizzazione usata per le risposte al contrabbasso, ma spostata ritmicamente in un altro punto della battuta: sono tutte raffinate scelte di arrangiamento che rivelano un attento lavoro di preparazione della struttura.

Gli assoli di ognuno dei musicisti hanno fatto storia, da quello di Miles (un vero capolavoro) a tutti gli altri.

Freddie Freeloader

Si tratta di un seducente blues che, a parte il discorso della modalità del blues in senso lato, non evoca particolari rivoluzioni modali. Al pianoforte, solo per questo brano, siede Wynton Kelly che tradizionalizza (ma con mirabile qualità) l’esecuzione. Eppure, ad ascoltare bene, il brano presenta delle caratteristiche che lo rendono particolare. In primo luogo quel tema, aereo, sospeso, che al primo ascolto inganna ritmicamente, non rendendo immediatamente chiaro all’ascoltatore dove si trovi il tempo forte della battuta. Anche lo stesso Davis nell’ultima esposizione del tema, dopo l’assolo del contrabbasso, entra due quarti prima dei due sassofoni, creando un attimo di imbarazzo a Cannonball che attacca in ritardo, qualche battuta dopo. Poi c’è la questione delle ultime due battute del tema. La struttura tradizionale del blues è normalmente un chorus di dodici misure, ma il tema di Freddie Freeloader alterna continuamente due chorus leggermente diversi dal punto di vista armonico: il primo chorus finisce con due battute di La bemolle, il secondo con una battuta di La bemolle e una di Si bemolle. L’alternanza dei due chorus differenti si ripete per tutto il pezzo, improvvisazioni comprese, al punto da indurre a riconsiderare la struttura di Freddie Freeloader come un atipico chorus/blues di 24 battute.

Potrebbe sembrare un dettaglio marginale, in fondo è «solo» un blues, ma il bel libro di Ashley Kahn Kind Of Blue: Storia e fortuna del capolavoro di Miles Davis e la riedizione del disco in occasione del cinquantesimo anniversario hanno riportato alla luce le bobine originali (contenenti alcune takes non portate a termine, con tanto di commenti in diretta dei musicisti), permettendoci così di ascoltare un’esecuzione del brano interrotta perentoriamente, con un fischio, da Davis. Un attimo dopo il trombettista fornisce indicazioni a Kelly su come affrontare proprio quelle ultime battute: «Hey, look, Wynton, don’t play no chord going into the A flat…». In quel minuto e mezzo circa di falsa partenza è evidente che il pianista non sottolinea in maniera chiara la sottile differenza armonica tra la chiusura del primo e del secondo blocco di dodici misure e lo stop chiamato da Miles è l’ennesima dimostrazione dell’attenzione del leader ai dettagli strutturali dei brani. L’assolo di Wynton Kelly nella versione definitiva è un’autentica lezione di pianoforte jazz, swingante e rilassato, irresistibilmente bluesy, perfetto.

Blue In Green

Qui siamo di fronte a un altro capolavoro assoluto della storia del jazz, un capolavoro, però, squisitamente tonale, non modale. Evans ne è l’anima, il suono evocativo, l’armonia dalla forza emotiva devastante, ed è abbastanza evidente (sono diverse le testimonianze in tal senso, compresa quella dello stesso Davis) come, in tutto o in parte, debba essere considerato autore a tutti gli effetti del brano. Anche questo pezzo presenta delle peculiarità che lo rendono unico. La struttura di dieci battute è alquanto atipica e nel corso dell’esecuzione avvengono delle variazioni del tempo: il beat di fondo rimane costante (la velocità metronomica non accelera né rallenta), ma viene progressivamente ristretta e allargata la durata degli accordi, che pure continuano a susseguirsi nell’ordine prestabilito. Dopo un’introduzione di quattro misure (in cui Evans e Chambers da soli condensano tutti gli accordi del chorus originale da battuta 3 a battuta 10), entra in scena, con tutta la sua magia, la tromba sordinata di Davis che gioca malinconicamente per due chorus attorno a un tema che non viene mai esposto in maniera definita: quella del trombettista è una toccante ricerca della melodia. Miles termina il suo bellissimo assolo e qui avviene il primo cambio di marcia, con gli accordi che ora durano la metà, mentre Evans lancia uno dei suoi incantesimi nel breve spazio di due chorus di durata dimezzata. Su questo nuovo metro ritmico entra Coltrane e lascia sul nastro uno dei suoi assoli più struggenti, nostalgici e appassionati, galleggiando sul pianoforte di Evans. Una nuova contrazione degli accordi, la cui durata viene ancora dimezzata, permette a Evans di prendere un nuovo brevissimo assolo, un altro piccolo diamante incastonato in questa opera d’arte. Al termine di questi due chorus (che stavolta volano via nel tempo di un respiro) l’atmosfera torna a placarsi, Miles rientra sul tempo originario, come a riprendere, per i due chorus finali, il filo di quella ricerca lasciata in sospeso. Il brano si chiude con i soli Evans e Chambers (stavolta con l’archetto): un’altra esecuzione magistrale, una pietra miliare, tra i momenti più alti dell’intera discografia jazz e, più in generale, di tutta la musica moderna.

All Blues

Ancora un blues atipico, questa volta in 6/8. La linea del basso porta con sé premonizioni funky, il famoso doppio trillo di Bill Evans rimanda a suggestioni impressionistiche, i due sax sembrano tracciare un percorso sul quale l’ascoltatore è praticamente trascinato, catturato senza possibilità di scampo: quando parte All Blues ci si mette in viaggio, volenti o nolenti. Infine la voce di Miles, a rassicurarci con quel tema tranquillo e a riscaldarci con quel fuoco sotterraneo. Dopo due esposizioni del tema, Davis toglie la sordina, Evans abbandona il trillo e Jimmy Cobb può finalmente sciogliere la tensione in uno swing liberatorio (in tre) sul piatto ride. Le armonizzazioni di Evans (simili a quelle usate in So What, lì su un Re dorico, qui su un Sol misolidio) rendono l’atmosfera suggestiva, calma e tuttavia stimolante. Ma i solisti stanno suonando un blues, senza gabbie modali. Anche stavolta l’esigenza è allargare gli spazi, pur mantenendo un’eccitazione sommersa. E ora è Cannonball a strapparci l’applauso con un assolo misurato e delizioso. Evans non è da meno: evita, come del resto per tutto il disco, di lanciarsi in un assolo canonico, fatto di tradizionali linee melodiche, ma piuttosto getta colore (sono assolutamente da leggere, a proposito di rapporto tra musica e arti figurative, le celebri note di copertina scritte dal pianista), distribuendo qui e là brandelli di melodia e scie di accordi. Gli accordi di Re7 e Mi bemolle7, verso la fine della struttura, realizzano il cosiddetto side slipping, una tipica tecnica modale usata da pianisti e arrangiatori, consistente nello spostamento di semitono di un’intera struttura accordale (e della relativa scala): il modo resta lo stesso, ma scivola a mezzo tono di distanza.

Flamenco Sketches

Questo è il brano in cui convergono e producono i risultati più notevoli gli sforzi di Davis di dissolvere la struttura: l’esplorazione nel campo della modalità qui si fa effettivamente più ardita. Anche in Flamenco Sketches il ruolo di Bill Evans è ben più importante di quello di un semplice accompagnatore, essendo probabilmente sua l’idea di base su cui è costruito il brano. Vengono stabiliti a priori cinque modi, cinque scale sulle quali i solisti svilupperanno il proprio discorso, senza che sia scritto alcun tema. Si tratta di un procedimento spiazzante, che spinge ai limiti il concetto stesso di composizione e scrittura, visto che di melodie realmente scritte non ce ne sono. Anche la durata di ciascuno dei modi non è definita: il solista continuerà a improvvisare su uno di essi finché qualcosa (un passaggio del pianoforte o una nota del contrabbasso) non suggerirà il cambio di scala, o fino a che il solista stesso non virerà decisamente sul nuovo modo, con pianoforte e basso attenti nel seguirlo per anticipare le sue intenzioni. È affascinante assistere, istante per istante, allo sviluppo estemporaneo del brano, avvertire la tensione, il reciproco ascolto tra i musicisti, accorgersi dei tentativi di indovinare i cambi, e delle esitazioni quando questi non avvengono contemporaneamente, apprezzare i reciproci aggiustamenti per rimettersi in linea. Ci sono arrivate due versioni complete di Flamenco Sketches, e abbiamo quindi la fortuna di poter assistere per due volte a questo piccolo miracolo musicale. Dalle bobine della seduta di registrazione riemergono anche diversi tentativi falliti, nei quali la magia non avviene e i musicisti non riescono a passare fluidamente da un modo all’altro, a testimonianza dell’estrema delicatezza di questo tipo di procedimento, anche quando gli attori sono assoluti giganti. Ma in entrambe le takes portate a compimento il genio dei musicisti coinvolti fa risplendere di luce propria questo brano. Gli assoli di Coltrane, soprattutto quello della versione che per molti anni è rimasta l’unica pubblicata, raggiungono picchi di intensità emotiva, di coinvolgimento spirituale, di passionalità, raramente eguagliati. Davis è l’unico che improvvisa due volte attraversando le cinque scale, in apertura e in chiusura di brano. Tutto in questa performance esalta le potenzialità espressive dell’approccio modale, ogni modo ha il suo colore e il suo fascino peculiare: l’innocenza del modo ionico (prima e terza scala della serie, Do e Si bemolle ionico), la tensione generata del misolidio (seconda scala, La bemolle misolidio), la malinconia del dorico (la quinta scala, Sol dorico) e l’esotismo spagnoleggiante della quarta scala, dalla quale deriva il titolo del pezzo. Questa è la scala più ambigua della serie, oscilla tra il Re frigio e il Re quinto grado minore armonico (una scala basata cioè sulla minore armonica di Sol), visto che a volte i solisti restano nel modo frigio (Miles per esempio), a volte introducono un Fa # che ne è estraneo (soprattutto Cannonball, che usa anche un Mi naturale, altra nota estranea al Re frigio). Ed è su questa scala che ascoltiamo il più evidente degli aggiustamenti in corsa, quando Evans tenta di spingere Coltrane verso il quinto e ultimo modo, mentre il sassofonista continua imperterrito a improvvisare sulla quarta scala. Quando un musicista ha finito di improvvisare sul ciclo dei cinque modi entra il solista successivo. Nel primo modo (do ionico) Evans suona voicings ancora simili, negli intervalli, a quelli di So What e All Blues, parenti stretti di quelli usati in alcune sue versioni di Some Other Time, Peace Piece (fu questo pezzo a colpire molto Miles Davis), Prologue (introduzione dell’improvvisazione di pianoforte solo alla Town Hall), vicini anche a certe progressioni dominante-tonica, frequenti nei compositori classici (la Berceuse op. 57 di Chopin, per esempio). Ed è il fuoco tranquillo di Bill Evans che arde là sotto, per tutta la durata del brano. Flamenco Sketches è uno di quei capolavori musicali che, quando il brano si conclude, lasciano l’ascoltatore attonito a domandarsi: perché hanno smesso di suonare?

Ed è per questi e mille altri motivi che esaltare «Kind Of Blue» «solo» per via di innovazioni o rivoluzioni concettuali, presunte o reali che siano, in fondo fa un torto al disco, il cui valore profondo risiede piuttosto nella forza espressiva, semplicemente nella ineguagliabile bellezza di questa musica, nata dall’irripetibile incontro di fantastiche personalità musicali.

Antonio Iammarino

Cinque copertine in forma di blu

Riproduciamo l’articolo che il grande intellettuale francese Soutif scrisse per Musica Jazz del marzo 2002 in margine (ma pur sempre in tema di arte) all’epocale capolavoro di Miles Davis.

Ci fu un’epoca in cui si diceva che i grandi solisti del jazz, quando improvvisano, raccontano una storia. Naturalmente nessuno sarebbe stato in grado di tradurre queste «storie» in un vero testo narrativo e si trattava quindi solo di una metafora seducente. Voler assimilare tutte le opere d’arte a dei testi è, si sa, altamente problematico anche se offre il notevole vantaggio di concedere l’uso dei concetti semiotici in campi in cui gli strumenti d’analisi efficienti sono purtroppo rari.

Ma pure chi dubita seriamente del rigore del paragone tra scritto e opera musicale, deve comunque riconoscere che certi concetti elaborati dalla critica dei testi possono rivelarsi molto comodi quando vengono importati da un campo all’altro. In certi casi, inoltre, non è necessario che l’opera musicale sia veramente testuale perché vi si adattino gli strumenti concettuali introdotti dalla semiotica. Spesso basta una semplice analogia valida tra relazioni strutturali che possono essere identiche indipendentemente dai contenuti specifici.

Prendiamo per esempio il concetto di paratesto, introdotto nella teoria critica della letteratura da Gérard Genette. Nel sistema concettuale dell’autore della brillante serie delle Figure (1966-72, pubblicata in Italia da Einaudi), questo termine designa l’insieme delle marche a funzione pragmatica che accompagnano il testo stesso. A questa categoria del paratesto appartengono, tra altri elementi, titoli, sottotitoli, prefazioni, note ecc., che di solito accompagnano ogni testo.

Questo concetto – o uno simile, che potrebbe essere designato con un neologismo da creare, come paraopera (lo usa da qualche tempo il giovane critico d’arte Michel Gauthier) – si potrebbe rivelare utilissimo per pensare la specificità del jazz. Se consideriamo che il testo propriamente detto del jazz si limita alla musica, è chiaro che questa musica, come le altre opere d’arte, non appare mai nuda, cioè ridotta a questa limitazione essenziale, ma si presenta invece sempre accompagnata da un insieme paraoperale che va appunto dai titoli dei brani o dei dischi, alla grafica e alle fotografie delle copertine, o alle note di copertina, fino alle interviste dei musicisti sulle riviste specializzate.

Per concretizzare questa dimensione paraoperale basta pensare all’esempio paradigmatico di «Kind Of Blue» di Miles Davis, una delle opere discografiche più famose della storia del jazz (cui, non a caso, sono recentemente stati dedicati due interi volumi). Mi sembra evidente che la nostra percezione di questi cinque brani famosi sia in qualche misura determinata da questo suo titolo passato immediatamente nella mitologia. Ambiguo come la musica che designa, questo titolo conduce l’orecchio nel territorio del blues, ma subito negando l’ipotesi che si tratterebbe della sua forma canonica. Del blues si mantiene non il numero di battute ma solo il colore, cioè la metafora visiva che ci fa sentire la sua atmosfera, e si suggerisce inoltre che si tratterà di una sfumatura particolare di questo colore melanconico.

Malgrado la sua brevità – solo due parole e una preposizione! – questo titolo si dimostra così proprio intraducibile: «Una sorta di blu» farebbe smarrire la connotazione musicale e «Un genere di blues» cadrebbe nel controsenso. Non sarà un caso certamente se le note di copertina firmate da Bill Evans e che presentano il disco sul retro del disco si aprono su un riferimento non alla dimensione musicale del blues, ma a «una forma d’arte visiva giapponese che obbliga l’artista a essere spontaneo…». Questa sua osservazione iniziale contribuisce a indirizzare ancor più l’insieme del paratesto verso il visivo, anche se Evans precisa nel seguito che quest’arte ricorre a una pittura ad acqua col nero e non con il blu…

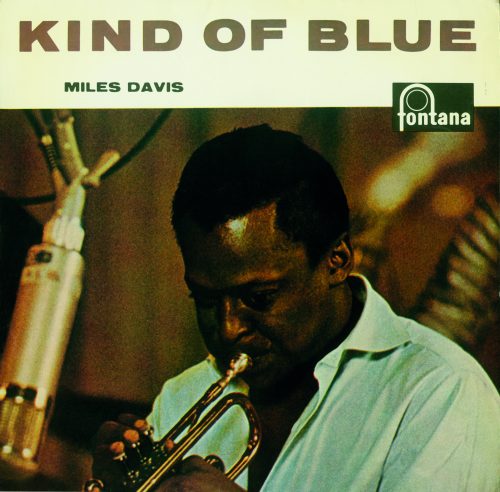

Se consideriamo adesso non più le parole, ma l’oggetto grafico di cui fanno parte, si possono fare diverse osservazioni altrettanto interessanti sulle almeno cinque vesti diverse (quattro sono riprodotte nel libro di Ashley Kahn, Kind Of Blue: The Making Of The Miles Davis Masterpiece, New York 2000, pp. 195-196; ed. it. Kind Of Blue: Storia e fortuna del capolavoro di Miles Davis, Il Saggiatore 2003) che l’album ha conosciuto, fino alla sua ultima versione nel recente cofanetto delle registrazioni complete di Miles Davis con John Coltrane per la Columbia. Senz’altro la più coerente di tutte, nel suo confronto paratestuale sia con l’opera stessa che con il suo titolo o con l’introduzione di Evans, è quella della prima edizione americano.

Questa copertina storica fa vedere il trombettista che suona, occhi chiusi, in un’attitudine di intensa concentrazione perfettamente compatibile con la disciplina particolare richiesta dall’arte giapponese evocata da Evans. Come l’artista giapponese, il Miles – vestito di una giacca blu! – che stiamo guardando non può cancellare o cambiare ciò che sta improvvisando. Non gli sono concesse esitazioni di alcun genere. L’immagine tutta intera sembra tesa verso la scritta Kind Of Blue stampata in blu sulla stessa linea a destra del nome del trombettista, stampato invece in bianco, accostamento che invita senz’altro al lapsus di lettura: «Miles Davis, King Of Blue»…

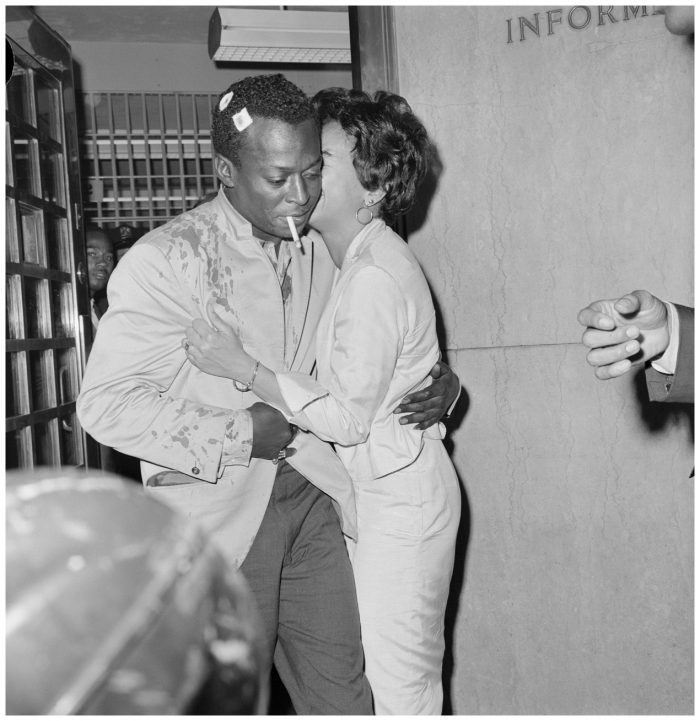

Nessuna delle altre copertine che hanno vestito l’album dimostra una tale aderenza, né quella dell’edizione europea dell’epoca (Fontana), dominata da una paletta di colori giallo-marrone, né un’altra copertina destinata al mercato europeo (Cbs), che mostra solo un ritratto dell’artista forse un po’ arrabbiato, e ancora meno una copertina relativamente tardiva che usa una fotografia anacronistica dell’artista, scattata infatti in tempi molto più recenti (il blu che inquadra questa immagine sta lì per caso, essendo semplicemente quello di tutte le riedizioni Cbs Masterpieces), per tacere di un’edizione russa priva di fotografia che disegna con il nome e il cognome dell’artista una tromba, evocando più il jazz tradizionale che quello moderno e concettuale del disco.

Ma il migliore controesempio è fornito dalla citata recente edizione completa delle sedute con Coltrane, che veste questo insieme di una scatola di ferro rossa: controsenso filologico non compensato dalle fotografie newyorkesi di Louis Stettner riprodotte all’interno del cofanetto. L’inclusione di queste fotografie ha evidentemente lo scopo di costruire un nuovo paratesto – apocrifo, naturalmente – conforme alla nostra immaginazione attuale dell’epoca ormai leggendaria in cui furono registrate queste sedute.

Ci fermiamo qui: una storia paratestuale del jazz, ancora tutta da scrivere, migliorerebbe la nostra conoscenza dell’estetica del jazz e dimostrerebbe inoltre che questa musica non è solo una musica, e perché e come non ha cambiato solo il nostro orecchio…

Daniel Soutif