Dopo la sua scomparsa nel 2011, ricordiamo il magnifico batterista e compositore di Filadelfia con un corposo dossier che ripercorre la sua lunga carriera.

Prima di rivelarsi un leader compositore del più alto livello autoriale, Paul Motian ha una storia di batterista segnata soprattutto dalle esperienze con tre importanti pianisti: Bill Evans, Paul Bley e Keith Jarrett. Esperienze che testimoniano la sua forte vocazione all’interazione, oltre che alla più elastica concezione del ritmo, e la sua inclinazione a uno strumentismo senz’altro più sensibile che virtuoso. Una spiccata attitudine a influenzare l’atmosfera delle esecuzioni con gesti discreti, succinti, disseminati qua e là; irregolari scintillii.

Negli anni, Motian ha coltivato una propria particolarissima concezione del rapporto fra tempo e ritmo, una sorta di filosofia del contributo percussionistico all’esecuzione musicale. Sarebbe comunque una forzatura vedere in questo il perno della musica che Motian ha creato dal 1972 in poi con i propri gruppi, che è il frutto di un pensiero globale e globalmente anticipatore del futuro. Dalla composizione ai suoni e alle tonalità emotive, la musica di Motian è la prima prova e a tutt’oggi la più luminosa di quanto il jazz – accettando per comodo questo termine – valga per la sua chimica, l’individualità delle sue espressioni strumentali, la tecnologia del sé immancabilmente coinvolta in tutti i suoi processi, e non per la fedeltà a una delimitata famiglia di suoni e di elementi stilistici, compresi quelli del free.

Si ignora da quanto tempo Motian stesse concependo una propria musica prima che Manfred Eicher gli desse l’opportunità di inciderla per ECM. Il dato certo è che nessuno degli episodi tra loro diversi di cui è composto l’iniziale «Conception Vessel» (1972) presenta affinità formali con il cosiddetto jazz, e ancora una volta compreso il free. Che lo strumento in evidenza sia la chitarra di Sam Brown o il contrabbasso di Charlie Haden o il piano di Jarrett o le percussioni dello stesso Motian o altro ancora, è musica che – utilizzando in tutto le dinamiche del jazz – si muove su vari livelli di evocazione, in prevalenza attraverso l’elemento folklorico.

Il successivo «Tribute» (1974) è invece una tappa importante per motivi che si direbbero opposti: omogeneità e chiarezza d’intenti. Con un repertorio di pezzi tutti dal tema leggibile, Motian approfondisce il potere evocativo della melodia di radice folklorica ispirandosi all’Ornette espressionistico di Lonely Woman e privilegiando nel gruppo il suggestivo sound cordale del binomio Brown-Haden, non senza richiami alla comune esperienza della Liberation Music Orchestra. Quindi precisando il suo interesse per la melodia cantata e per le proprietà pervasive della chitarra – che peraltro era stata il suo primo strumento.

Motian ha una sua concezione del rapporto fra tempo e ritmo, una filosofia del contributo percussionistico all’esecuzione musicale

Tratti ancora più marcati dello stile compositivo di Motian si manifestano paradossalmente quando il gruppo che il batterista ha a disposizione per suonare e incidere – sembrerebbe non per scelta – non è che uno stringato trio jazzistico con sassofono e contrabbasso. Come per effetto di una cura d’urto, Motian matura la sua riflessione su Ornette compositore passando dallo stadio dell’ispirazione melodica a quello dell’elaborazione concettuale. La sua esigenza, in questo caso, di far assorbire armonia, colore e ritmo al lavoro monodico del sassofono lo porta a infatti a rielaborare il nucleo più importante della teoria armolodica colemaniana. Con la differenza che il suo intento – davvero diverso da quello di Ornette – è di creare musica emozionale e ipersemantica, non dimostrativa di qualcosa.

Per questo la musica incisa nei dischi «Dance» (1976) e «Le Voyage» (1979), e intanto anche suonata dal vivo girando per l’Europa, ha una fisionomia tutta particolare; una sorta di effetto sinfonico, e non soltanto quando il suono continuo del sassofono (Charles Brackeen al soprano o al tenore) è affiancato da quello del contrabbasso suonato con l’archetto (da David Izenzon nel primo disco e da Jean-François Jenny-Clark nel secondo). È la melodia in sé a suscitarlo. Melodie sempre intelligibili, di un modale armonico o modale minore, e cantate o cantilenanti anche quando sono tortuose, che il contrabbasso e le percussioni di Motian (qui spesso alternate alla canonica batteria) commentano sotto forma di interplay sonoro, raramente ritmico. Melanconici, misteriosi, a volte luttuosi ma a volte anche tanto sognanti, i pezzi lenti; atrocemente ansiogeni quelli più concitati, che compaiono proprio in questa fase. Ed entrambi sempre permeati di qualcosa di antico, ancestrale. Qualcosa che può forse rimandare all’origine armena del batterista, alla memoria della musica mediorientale ascoltata in famiglia. Ma che parla di uno stato presente, che vive in una surrealtà dolorosa, assediata dalla nevrosi contemporanea.

Che a questa complessa e singolare idea di musica abbia dato forma la spartana economia del trio, e nonostante qualche inevitabile avvicinamento al free nelle improvvisazioni di Brackeen, soprattutto al tenore, ha del miracoloso. Intanto è cosa che non si può negare. Nascono allora composizioni che si riveleranno paradigmatiche (come almeno Dance e Drum Music) e con esecuzioni che non ne disperdono la peculiare energia. Sarà comunque il ritorno a gruppi provvisti di chitarra a portare la musica di Motian alle sue vette più alte.

Il quintetto con due sassofoni, chitarra e contrabbasso varato nel 1981 è in questo senso l’esperienza che segna per Motian l’inizio di una nuova storia; che realizza ciò che nella sua musica era ancora potenziale. Essenzialmente l’idea di un gruppo-strumento adatto a stabilire un rapporto significativo tra composizione ed esecuzione: un assetto di gruppo in cui espressioni strumentistiche, comunque individuali e libere, concorrano attraverso richiami di qualsiasi tipo a far viaggiare per tutta l’esecuzione lo spirito singolare del tema scritto.

Per realizzare questo, Motian seleziona due sassofonisti dai caratteri molto diversi dai precedenti dei suoi gruppi. Joe Lovano è un tenorista che con grande maestria sintetizza avanguardia e tradizione sulla base di un suono diafano, capace di spessore sulle note basse e di un’affascinante matericità sugli acuti; una sorta di nuovo stilista dello strumento. Billy Drewes, che suona tenore e contralto, è invece abile soprattutto nell’intrecciare al lavoro di Lovano linee libere ma sempre pertinenti. Importantissima è poi la funzione affidata alla chitarra synth di Bill Frisell, che avvolge la musica con un’ampia gamma di suoni continui, spesso modulati o modificati nel corso dell’esecuzione, filtrando i suoni dei sassofoni o commentando le loro frasi o unendosi ai loro intrecci o sottolineando i loro unisoni. E in questo regime di interplay «fusionale» il lavoro del giovane contrabbassista Ed Schuller è soltanto di minore evidenza, come in molte esecuzioni anche l’operato del leader, ora più che mai ellittico, filosofico.

Il quintetto incide tra il 1981 e il 1986 quattro bei dischi in cui spiccano nuove pietre miliari di Motian compositore, accanto a opportune rivisitazioni di alcune nate con il trio e con il quartetto di Keith Jarrett. C’è solo da osservare, ferma restante l’alta qualità musicale di tutti, una lieve differenza di fisionomia tra le esecuzioni dell’iniziale «Psalm» e quelle dei successivi «The Story Of Maryam», «Jack Of Clubs» e «Misterioso», incisi con il sanguigno Jim Pepper al posto di Drewes: un maggiore spazio dedicato al solismo individuale che talvolta finisce per disperdere un po’ di continuità di spirito con la composizione. Cosa evidentemente avvertita in questi termini da Motian stesso, al quale non era sfuggito quanto quella continuità avesse invece ripreso quota in un concerto casualmente tenuto soltanto con Frisell e Lovano: senz’altro per effetto di un interplay così animato dalle diversità fisiche delle sue parti da indurre a interventi solistici tra loro più connessi e perciò connessi anche al dato strutturale/emozionale della composizione.

Il trio con Frisell e Lovano, nei suoi circa dieci anni di attività continuativa, diventa per Motian un laboratorio polifunzionale

Per questa singolare caratteristica il trio con Frisell e Lovano, nei suoi circa dieci anni di attività continuativa (dal 1984 al 1993), diventa per Motian un laboratorio polifunzionale. Per un Motian ancora più votato alla radicalità, le cui nuove composizioni sono in assoluto le più ascensionali, le più spasmodiche, le più melanconiche, le più cupe, e anche per un Motian che matura l’esigenza di far vivere nella sua concezione musicale affetti ravvicinati, legati a una memoria cosciente; che perciò sceglie di dedicare un disco a composizioni monkiane, uno a quelle di Bill Evans e ben tre a classicissimi standard (i primi della serie On Broadway). Un Motian disposto ad ammorbidire – almeno in apparenza – certi tratti del suo linguaggio di leader per mettere in gioco una diversa relazione tra arte e autobiografia.

Di principio i due percorsi vengono mantenuti separati, a parte qualche rara eccezione. I dischi dedicati a questi «affetti» sono sempre concepiti con ospiti (Geri Allen, Charlie Haden, Marc Johnson: persino Lee Konitz), mentre sono riservati ai tre quelli con pezzi originali, tra i quali neppure ne compaiono mai a firma di Frisell o di Lovano, malgrado le coeve fioriture di entrambi come leader. Ma l’unicità della loro fonte poetica è evidentissima sopra le differenze tra un drumming almeno idealmente ritmico e uno del tutto disarticolato, o un sound di Frisell più chitarristico o più sintetico, restando costante e imperturbabile la scelta stilistica di Lovano. Sono seppure un paio di standard i pezzi in cui Motian non sembra venirci incontro con tutta la magia della sua musica sospesa.

Dopo l’intenso «Trioism» del 1993 il trio sopravvive soltanto «su richiesta» per suonare dal vivo repertori già collaudati (come nel bel concerto al Village Vanguard del giugno 1995, immortalato sui due cd «At The Village Vanguard» e «Sound Of Love»). Perché Motian ha già creato nel 1992 un gruppo di tutt’altra concezione con il quale approfondire quegli affetti ortodossamente jazzistici: la Electric Bebop Band.

Con un organico composto inizialmente di un solo sax tenore (Joshua Redman), due chitarre elettriche (Brad Schoeppach e Kurt Rosenwinkel), basso elettrico (Stomu Takeishi) e batteria, il gruppo nasce mostrando pochi elementi che giustifichino la rilettura di pezzi del bebop più classico (Parker, Gillespie, Powell…). Al suo secondo disco («Reincarnation Of A Lovebird», 1994) incappa invece in un inspiegabile errore di regia del leader: la musica più vitale che si sarebbe ottenuta da un repertorio in prevalenza monkiano e mingusiano e dal raddoppio del sassofono tenore (con la bella front line di Chris Potter e Chris Cheek) si appiattisce sul ritmo regolare scandito da un percussionista ospite (Don Alias). Si arriva quindi al terzo disco, lo splendido «Flight Of The Blue Jay» del 1996, per riconoscere nel lavoro della Band la riflessione di Motian sul senso contemporaneo della composizione jazzistica – è infatti il momento in cui comincia ad accogliere anche composizioni dei suoi collaboratori.

E ancora più chiaramente nei dischi successivi, man mano che i repertori si fanno più mirati sul patrimonio del passato e inframmezzati di originali vecchi e nuovi. Al punto che gli ultimi due incisi dalla Band («Holiday for Strings» del 2001 e «Garden Of Eden» del 2004), in cui di «bebop» non si parla che di sfuggita, sono forse i lavori che più ritraggono Motian nei panni di un musicista completo; un autore prismatico e alchemico quanto, in modi tra loro diversissimi, i Monk e Mingus da lui stesso riedificati per il presente. Siamo alla sua massima capacità di far corrispondere l’ambiguità armonica a quella emozionale – sia nelle nuove composizioni che nelle riletture delle vecchie – e di suscitare insieme musica e interplay, concertismo cameristico e flagrante invenzione dei suoi compagni, tutti individualmente ricettivi di queste onde di volontà e artefici di questo «far girare» la musica. Chris Cheek, Pietro Tonolo, Tony Malaby i sassofonisti; Steve Cardenas, Ben Monder, Jakob Bro i chitarristi.

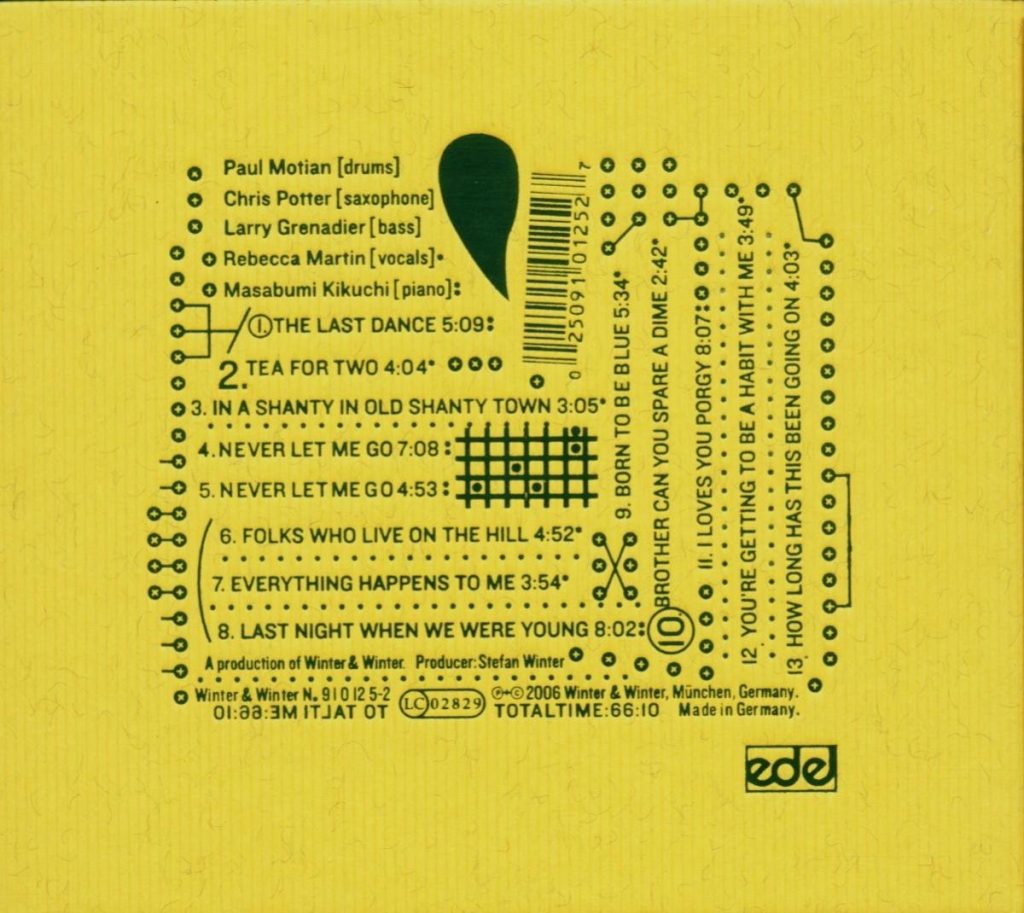

Anche al percorso con la Band, forse perché maturato così gradualmente, l’avido e inquieto Motian aveva voluto affiancarne un altro già dal 1997, ripristinando un versante «duro» della sua musica con la creazione del Trio 2000. Di base, un trio con sassofono e contrabbasso (per lungo tempo con Chris Potter e Larry Grenadier) ma destinato ad accogliere ospiti diversi di data in data e un ospite fisso nell’eclettico pianista Masabumi Kikuchi, con cui Motian collabora già da anni (insieme a Gary Peacock) nel trio Tethered Moon e che dalla nascita di questa esperienza – importante almeno nelle prime prove – ha le sembianze di un Bley più spigoloso, a tratti arcigno. La musica suonata dal gruppo presenta infatti gli episodi di maggiore vicinanza di Motian al free. Naturalmente è free «secondo» Motian: con un repertorio di pezzi adatti a sviluppi free sia per immediata continuità (come gli originali più concitati) che per invito trasversale (qualche standard un po’ patetico e pezzi nuovi di un folklorismo dolente, vagamente eredi di Drum Music), ma dalle atmosfere così marcate che neppure le più libere improvvisazioni (di Potter o di ospiti arditi quali Greg Osby e Mat Maneri) le perdono mai di vista.

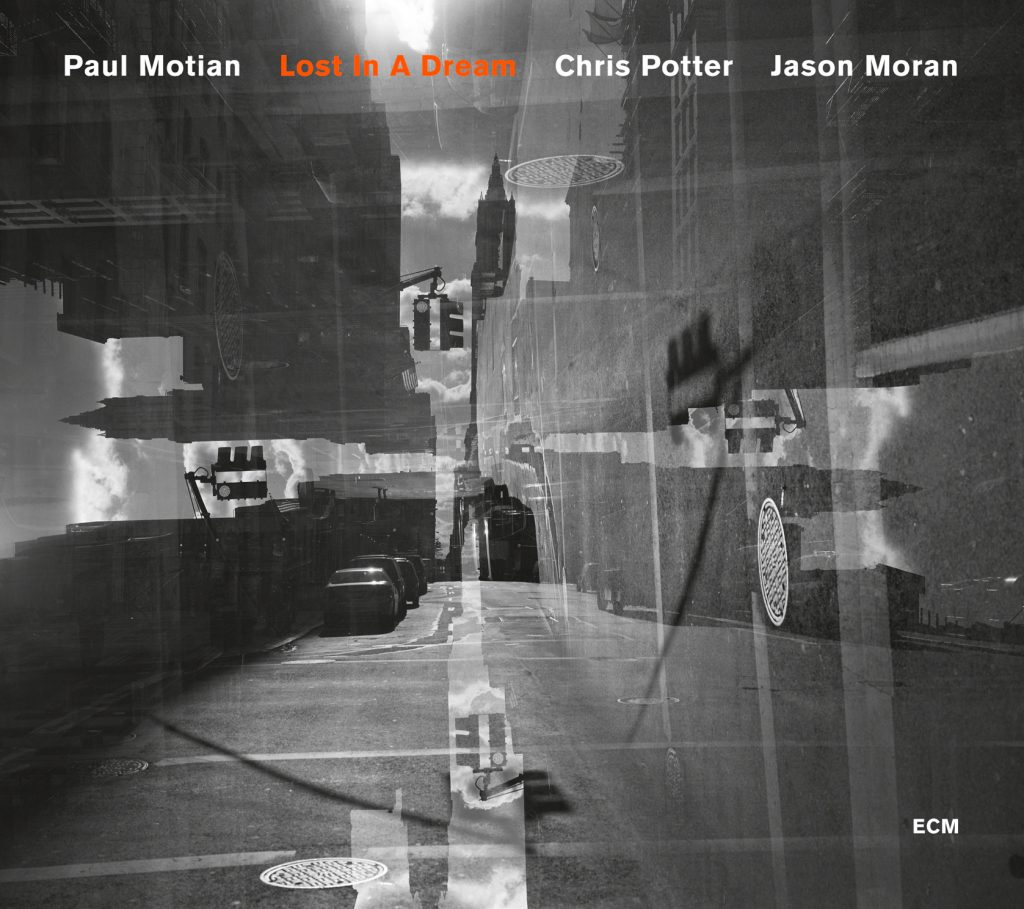

L’attività di Motian con questo gruppo in tutti i sensi «aperto» è documentata da un disco in studio del 1997 («Trio 2000 + One») e con ancora maggiore efficacia dalla registrazione di tre serate del dicembre 2006 al Village Vanguard – dove il batterista era di casa da quando aveva deciso di non spostarsi più da New York. Intanto un Motian più sognante riaffiora sia in due dischi con ancora Frisell e Lovano, voluti da Manfred Eicher («I Have The Room Above Her» nel 2004 e «Time And Time Again» nel 2006), che in uno splendido nuovo volume della serie On Broadway, realizzato con lo stesso Trio 2000 ma nelle atmosfere intime, a tratti quasi struggenti, che impiantano nel gruppo due sassofonisti, si direbbe appositamente invitati dal leader: Loren Stillman e Michaël Attias. E di spirito ancora più intimo è una registrazione del 2009, che sarebbe da considerare l’ultimo lavoro importante di Motian: una serata al Vanguard con il fido Potter al tenore e Jason Moran al piano, immortalata con il giusto titolo di «Lost in A Dream». Ultimo lavoro importante perché Motian, prima di lasciarci nel novembre 2011, realizza a suo nome solo un disco con la cantante Petra Haden (figlia di Charlie), opera che, per forza di cose, non dà gran contributo all’esclusività della sua indole musicale.

Qualche riflesso interessante di questa indole si riconosce invece – paradossalmente – in una parte specifica della sua fitta e mai interrotta attività di sideman: le frequenti collaborazioni con pianisti. Da Eric Watson, Geri Allen, Marilyn Crispell, Stéphane Oliva, che hanno colto l’occasione per eseguire sue composizioni, agli stessi Bley e Kikuchi e al visionario Russ Lossing, che lo hanno valorizzato ancora più sottilmente, dando voce a ciò che è per lui questo strumento in qualche modo estraneo al suo potere poetico ma che lo completa riflettendolo. Non è un caso che proprio Lossing abbia dedicato alle composizioni di Motian un disco in solo («Drum Music», 2011) e che ne sia risultata una musica pianistica di estrema ricercatezza.

Un omaggio alla musica di Motian senza dubbio più vicino alle prassi del jazz è quello del sassofonista francese Jean-Marc Padovani («Motian in Motion», 2015). Ha il pregio di non perdere di vista il Motian maestro di timbri, dal suo strumento all’intero gruppo: la filosofia tutta jazzistica di questo autore problematico che tanti aspetti collocherebbero sopra i generi.

Paolo Vitolo

Leggi la Guida all’ascolto, con la recensione dei ventisei album fondamentali: prima parte e seconda parte.