Ho conosciuto Butch Morris nel 1979, poco dopo essermi trasferito a New York, ma non ricordo né le circostanze né la data esatta. Certo è che la sua disponibilità e gentilezza nei miei confronti ci resero amici per la vita e, in tutta onestà, posso definirlo l’unico maestro che io abbia mai avuto. Non dal punto di vista strettamente musicale: più che altro a livello sociale. Vedere come la musica si adattasse alla sua vita, per esempio, o come lui fosse in grado di creare una comunità; capire quel che gli interessava o ciò che non aveva importanza, e così via.

Butch era un uomo divertente e affascinante, un grande compagno di viaggio, di cene e di bevute; una persona che era bello frequentare, come possono dire tutti quelli che l’hanno incontrato. Potrei andare avanti all’infinito, ma preferisco parlare di due aspetti ben precisi legati al contributo musicale di Butch fin dal suo arrivo sulla scena negli anni Settanta: lo spirito comunitario e la conduction. Quando giunsi a New York mi resi conto che la città, e in particolare il Lower East Side, era una comunità ben diversa da quelle che avevo conosciuto in precedenza. Il punk e il jazz estremo, la musica improvvisata e la nuova classica contemporanea si incrociavano con frequenza, così come musicisti dal retroterra assai dissimile. Era anche integrata dal punto di vista razziale, ma fino a un certo punto. Un po’ come quei licei in cui, certo, gli studenti vanno sostanzialmente d’accordo, ma dove all’ora di pranzo i ragazzi bianchi si siedono con i bianchi e i neri con i neri.

Butch Morris sapeva benissimo cosa volesse dire essere nero negli Stati Uniti; non si illudeva certo di vivere in un mondo in cui tali divisioni fossero state superate, e sul razzismo aveva opinioni ben chiare ed esplicite. Per quanto mi riguarda, ero andato a New York a causa di Cecil Taylor, dell’Art Ensemble e di tanti altri, ma non fu una sorpresa ritrovarmi subito a far comunella con i miei coetanei e colleghi: Elliott Sharp, Bobby Previte, John Zorn, Eugene Chadbourne e moltissimi altri. Eravamo tutti quanti bianchi e cresciuti negli anni Sessanta. È importante ricordare che anch’io, come gran parte degli altri, ero giunto alla musica improvvisata tramite i Grateful Dead e i Jefferson Airplane, scoprendo soltanto in seguito Albert Ayler e Sun Ra.

Butch Morris si rese disponibile nei miei confronti – e in quelli di tanti altri – senza mai abbandonare la sua storia personale e i suoi obiettivi. Di avere l’approvazione della comunità jazzistica non poteva interessargli di meno: figurarsi di ricevere l’appoggio di quella accademica e istituzionale! E rischiava sempre in proprio, sia nella musica sia nella vita quotidiana. Ma lo faceva con tale garbo da non inimicarsi mai (o quasi mai) nessuno: una situazione insolita, in un mondo dominato dall’egocentrismo e nel quale tutti esprimevano le proprie opinioni con grande forza emotiva.

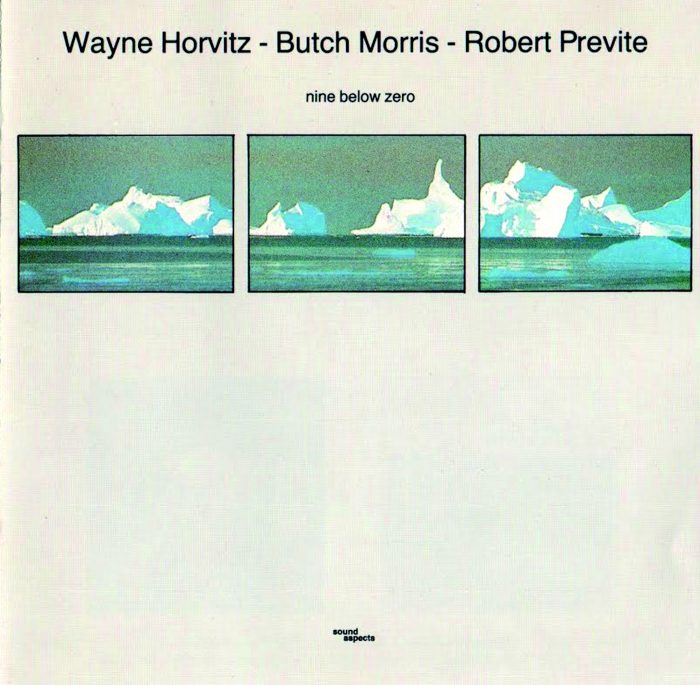

Da molti punti di vista ritengo che sia proprio questo il punto essenziale di ciò che oggi chiamiamo conduction, ovvero la prassi che lo ha reso maggiormente noto. Ho suonato a lungo con Butch, in piccoli gruppi ma anche in ensemble di dimensioni più ampie. Con lui incisi tre dei miei primi cinque dischi e partecipai a numerose tournée come membro del suo trio (che comprendeva anche J.A. Deane) e anche con quello che andava sotto il nome di Horvitz-Morris-Previte. In seguito produssi un suo disco e lavorai nelle prime conductions. Per farla più semplice possibile: dopo qualche anno in cui volevo solo essere Cecil Taylor, mi tornò in mente quanto in realtà mi piacesse Richard Manuel e fu allora che scattò qualcosa che mi aiutò a trovare la strada.

Mi furono utili altre influenze, soprattutto quelle dei musicisti di Chicago e Saint Louis e ancor più quella dell’Art Ensemble. Fu nel disco Black Saint registrato dal vivo allo studio Henry con Butch Morris e William Parker («Some Order, Long Understood», 1982) che iniziai a trasferire il mio linguaggio armonico nell’ambito della free improvisation (al di là del suo presunto significato) e anche ad affiancare e adattare l’elettronica agli strumenti acustici e al loro volume. Butch mi sostenne e incoraggiò più di altri, e spesso senza bisogno di parole. Il trio che formai con lui e Bobby Previte mi dette l’opportunità di sviluppare queste idee, e i due dischi che incidemmo assieme (nei quali Butch suona a meraviglia) sono ancora, secondo me, tra i miei lavori più riusciti. Furono anche tra i più semplici da realizzare: pronti, via, poi un breve riascolto e giù di nuovo a suonare. Facemmo diversi tour in Europa e qualche concerto negli Stati Uniti, e fu davvero uno spasso.

Anni fa ero a casa di Butch per ascoltare il mixaggio di un disco cui stavamo lavorando. Ricordo che andai su tutte le furie perché aveva piazzato la cassa sinistra dell’impianto sopra quella destra. Com’era possibile, in quel modo, renderci conto della separazione stereo? Ma lui non voleva saperne di spostarle: gli piaceva così e non accettava discussioni. Devo essere sincero: quei giorni mi mancano alla grande. Per una serie di motivi – compreso il mio trasferimento a Seattle – dai primi anni Novanta ho partecipato poco o niente alle conductions di Butch e mi sono chiamato fuori da quello che per lui è stato l’impegno di una vita.

Malgrado ciò ho riflettuto a lungo, da compositore, sul suo lavoro, e ne comprendo bene gli esiti del tutto particolari e significativi. È stato interessante, anche se con un po’ di sconforto, vedere quanto i mezzi di comunicazione e i social media si siano occupati, dopo la sua morte, di Butch e della conduction, a fronte del silenzio quasi assoluto che gli era stato riservato in vita. Certo, esistono molte testimonianze del successo delle conductions, ma per come la vedo io sono niente in confronto a ciò che numerosi artisti hanno ricevuto per contributi di gran lunga inferiori alla sostanziale evoluzione della musica. E credo di non sbagliarmi nell’affermare che questo sia dipeso soprattutto dalla vita che conduceva Butch e da quelle che lui considerava priorità.

Verso la fine degli anni Novanta feci parte della commissione incaricata di selezionare una prima fascia di musicisti e compositori cui sarebbe stata concessa la qualifica di in residence a Civitella Ranieri. Non capita spesso, in simili circostanze, ma in quel caso i membri della commissione (me compreso) arrivarono con un paio di giorni d’anticipo e ricevettero copia di tutti i lavori sottoposti dai candidati. La seconda sera, al termine della cena, rientrai nella mia stanzetta e mi preparai all’ennesima indigestione di musiche di vario genere. Quella borsa di studio si rivolgeva non solo ai compositori contemporanei di fascia più tradizionale, ma anche – e con entusiasmo – ai fautori della musica improvvisata, ai jazzisti e agli artisti di ogni Paese. Mi ritrovai così ad ascoltare valanghe di compositori sperimentali e di jazz, tutta gente che in gran parte conoscevo già abbastanza bene, e un bel po’ di esponenti della new music (alcuni dei quali a me del tutto ignoti). Sapevo che Butch aveva presentato domanda ed ero più che disponibile ad avallare la sua candidatura; per meglio spiegare le ragioni della mia scelta, ritenni utile ascoltare il lavoro che aveva sottoposto alla commissione. All’epoca non avevo ancora sentito una sola nota del suo cofanetto di dieci cd pubblicato dalla New World, ma ciò che ascoltai quella sera parve subito dare una risposta a tutte le domande e alle perplessità che mi avevano suscitato le opere degli altri candidati.

In primo luogo, la musica di Butch Morris non assomigliava neanche un po’ al jazz o alla musica improvvisata; era musica contemporanea, ben viva e vegeta, forse composta a tavolino ma profondamente diversa da gran parte della new music che avevo sentito in quelle ore. Come posso fare a spiegarlo? Dire che non aveva un bastone in culo può andare? Stava benissimo così com’era: volava alta, piena di entusiasmo e di fascino. Chiaro, alle tre di notte ero stanco morto e forse anche un po’ sbronzo, ma ricordo quella sensazione come se fosse oggi.

Della commissione facevano parte anche George Lewis e Jonathan Harvey. Al mattino, quando riprendemmo i lavori, udii Harvey che diceva a Gordon Knox, il direttore artistico: «Ho ascoltato con un certo interesse buona parte dei pezzi ma c’è soltanto un cd che vorrei tenere, se possibile, ed è quello di un certo Butch Morris. Devo scoprire come fa a inventarsi una musica così incredibile». Poco dopo mi ritrovai a Nashville a produrre un disco abbastanza tradizionale con musicisti di studio del luogo, e fu allora che iniziai a riflettere su quelli che consideriamo «approdi sicuri». Non dal punto di vista estetico; mi riferisco al lato fisico. La musica funziona quando l’esecutore ha un buon rapporto fisico con il proprio strumento. È da lì che nascono la tecnica e l’espressività. Ed è per questo che, a mio avviso, un violinista classico dotato di grande tecnica, con una certa esperienza di musica moderna e di esecuzione in grandi orchestre, non aveva che da trarre giovamento – nell’elaborazione di un linguaggio improvvisativo – da un paio di settimane passate a lavorare con Butch, per ottenere brillantezza, fluidità e garbo.

Uno dei problemi della musica contemporanea, soprattutto di quella interamente scritta, è quando (e capita spesso) il compositore ficca l’esecutore in situazioni poco confortevoli. Una scelta del genere può anche avere senso – non dico di no – ma si deteriora alla svelta. Quando un autore scrive un brano in cui richiede all’esecutore l’uso di tecniche cosiddette estese e lo spinge fino agli estremi limiti del suo strumento, troppe volte si ha la sensazione di uno sterile esercizio. Non può essere questo il senso di un’esecuzione. Chi improvvisa, anche se non è quella la sua prassi comune, si rifugia di solito nei suoi «approdi sicuri» e non cerca di superare i propri limiti tecnici. La musica così prodotta ha lo stesso livello di logica, da un punto di vista fisico, di quando il medesimo esecutore si cimenta con Mozart o con Hank Williams.

Butch aveva scoperto un linguaggio in grado di creare integrità dal punto di vista strutturale, aspetto la cui mancanza è spesso uno dei grossi limiti della cosiddetta musica improvvisata. Cecil Taylor e molti altri hanno parlato in dettaglio della logica legata alla corporeità: vale a dire che la logica del rapporto fisico con lo strumento possiede un’intelligenza innata. Butch Morris non voleva mai perdere di vista questo tratto, ma insisteva anche sulla necessità di escludere ogni struttura preordinata, sviluppando quindi un metodo di lavoro che consentisse alla musica di cambiare direzione nello spazio di un istante. Certo, come per quella di Duke Ellington, si può asserire che una musica del genere dipendesse soprattutto dalla personalità di chi la eseguiva. E, allo stesso modo, le conductions di Butch erano un’espressione della sua personalità.

Ciò detto (e credo che Butch ne sarebbe stato contento), sono convintissimo che il suo metodo abbia una tale forza da poter vivere come entità autonoma e in svariate forme, così da potersi trasformare ed evolvere, esercitando una forte influenza sulla musica dei nostri giorni. A Butch non importava quanto la sua musica si spingesse lontano; voleva sempre che suonasse come una canzone, come un brano a se stante, e il suo metodo e la sua presenza fisica gli consentivano ogni volta di raggiungere l’obiettivo. Non andava sempre così – non esistono musiche che funzionano ogni volta – ma il potenziale era smisurato e quel che ne usciva non poteva esistere in altro modo.

L’umanità di Butch era fenomenale. Dal primo all’ultimo, tutti noi che l’abbiamo considerato uno dei nostri migliori amici sappiamo di condividere questo sentimento con centinaia di altre persone, se non di più. La gente si dà un sacco da fare per essere attuale, per vivere nella contemporaneità. A Butch piaceva stare da solo ma, allo stesso modo, godere della compagnia degli altri. Non ho mai conosciuto nessuno che sapesse vivere così poco nel passato o nel futuro. In strada, in un giardino pubblico, all’aeroporto, anche in fila ad aspettare un taxi, per noi lui c’era sempre e adesso non c’è più.

Wayne Horvitz

Traduzione di Luca Conti