Si intitola come un horror di culto degli anni Ottanta, Il giorno degli zombi di George A. Romero, ma non ha niente di splatter e vuole raccontare ben altro. È una raccolta di cinque cd che i due fratelli dei National, Aaron e Bryce Dessner, hanno realizzato per onorare uno dei loro gruppi preferiti, i Grateful Dead, una delle band più fantasmagoriche ed elusive del Novecento americano (starò attento a non usare il termine «rock», più passano gli anni più suona davvero riduttivo). L’omaggio ha una forma adatta all’opera e ai modi di Jerry Garcia e soci, generosi dispensatori di musica in spettacoli di ore e ore (più di quattro, una celebre volta a Bickershaw): sono cinquantanove brani, cinque ore e mezza di musica, per quello che alla fine pare un monumento, un mausoleo, una piramide come quella di Giza, ai piedi della quale Garcia e compagni sparsero good vibrations nel corso di un memorabile tour in Egitto, anno 1978.

I Dessner si erano impratichiti con gli omaggi anni fa, 2009, quando per la Red Hot Organization avevano allestito un album benefico di trentuno pezzi, «Dark Was The Night», gioiellino di arte varia per raccogliere fondi per la prevenzione dell’AIDS. Una fatica, un piacere, una bella esperienza, ma qui è un’altra cosa. Qui si spendono sempre buone azioni ma non si celebrano miti astratti della musica anni Sessanta-Settanta, ci si immerge invece nell’immaginario personale e non solo.

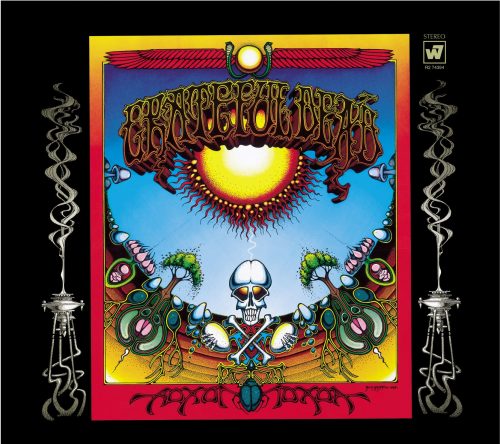

È tutta una generazione, quella degli oggi quarantenni e cinquantenni, che intona un peana ai vecchi eroi ringraziandoli per ciò che hanno ricevuto in dono e struggendosi per non aver vissuto quelle storie in diretta, come i loro padri e fratelli maggiori; quando i Dead fissarono personalissimi parametri di psichedelia in album come «Aoxomoxoa» e «Anthem Of The Sun», quando operarono una ritirata strategica verso un immaginario West con «Workingman’s Dead» e «American Beauty», quando flirtarono addirittura con il progressive ai tempi di «Terrapin Station».

E ancora, la leggenda di Dark Star, le avventurose jam sul palco sempre verso l’ignoto, la favola triste di Ron McKernan detto «Pigpen» e la figura paradossale di Augustus Stanley Owsley III, consigliere molto speciale, chimico e audiofilo, che da un lato riforniva la band di LSD e dall’altro architettava audaci sistemi di amplificazione. Furono tra i primi, i Dead, a capire che la nuova musica voleva suoni nuovi, più precisi oltre che più potenti, e faceva impressione in tante foto vedere le loro sagome stagliarsi piccole piccole davanti a un muro himalayano di casse. Ma non usavano quegli impianti per annichilire gli spettatori, come tanti dopo di loro. Non furono mai hard, e neanche per un istante pensarono di sfruttare la loro esoterica sigla (scelta sfogliando a caso l’Enciclopedia Britannica) per qualche massaggio a buon mercato di ansie e paure. Erano più sottili, vaghi, eleganti, usavano forme ipnotiche di attrazione e seduzione sonora.

Ora, è chiaro che una storia tanto complessa non avrebbe potuto risaltare in una compilazione di pochi brani, per quanto innamorati. Emerge invece qui, nello sterminato campo allestito per l’occasione, simile a tante pubbliche adunate Deadheads e diviso in tre recinti: Thunder, Lightning, Sunshine. Emerge perché i curatori hanno pensato bene di privilegiare l’approfondimento anziché la completezza, e si sono posti il nobile scopo di strappare il gruppo alla facile mitologia dello sballo per illuminare i lati più oscuri, trascurati, sorprendenti. Bryce Dessner, per esempio, è convinto che non si sia parlato abbastanza delle curiosità di Garcia per la musica colta e per spiegarsi ha recuperato alcuni suoi assoli di Althea montandoli in una sequenza dal chiaro sviluppo Reichiano (Garcia Counterpoint). È solo uno dei tanti esempi possibili: come Vijay Iyer che porta King Solomon’s Marbles in una eterea dimensione di piano jazz, come l’Orchestra Baobab che sceneggia Franklin’s Tower su qualche spiaggia tropicale, non è chiaro se di qua o di là dell’Oceano, o Tim Hecker che sfrutta vecchi nastri di John Oswald per una sua fantastica «Deadiana» con le tastiere di Kara Lis Coverdale.

John Oswald, per inciso, allestì anni e anni fa il più meraviglioso omaggio ai Dead possibile, traendo dagli archivi con il permesso degli interessati decine di versioni di Dark Star e smontandole, rimontandole, giocando con infiniti sfumi trasparenze sovrapposizioni, per un cd straordinario che, accidenti!, non si trova più, «Grayfolded».

Ecco, Dark Star, abbiamo pronunciato la parola magica. Quel luogo sacro della storia Dead, quel semino di 45 giri in origine lungo due minuti e quaranta poi cresciuto fino a diventare salice, quercia, sequoia, dieci venti trenta minuti, non poteva mancare, e infatti non manca. Se ne contano anzi due versioni, di Cass McCombs, Joe Russo & Friends e dei Flaming Lips, entrambe rispettose della morbida materia del brano e della sua natura astrale, pur con accenti diversi. Questa del rispetto è una pregevole costante dell’omaggio.

Rispetto, attenzione, cura, mai genuflessione né pallida copia. Vietato stravolgere il canone Dead ma bandita anche l’acritica adorazione. Gli invitati si sentono piuttosto stimolati a una personale interpretazione, alimentata da buoni ricordi o dalla propria inclinazione, e approfittando della grande varietà del repertorio scelgono le canzoni più adatte e con mano dolce le spingono nel proprio mondo: come la cowgirl Lucinda Williams con una burbera Going Down The Road e i Wilco con St. Stephen, Mumford & Sons con Friends Of The Devil e Anohni con una cameristica versione di Black Peter, e Bonnie Prince Billy che per amore si sdoppia, si triplica e ridipinge If I Had The World To Give, il dimenticato brano di chiusura di Shakedown Street, come se Garcia fosse Paul Mc Cartney cui è stata commissionata una canzone per Harry Nilsson.

La parte del leone tocca naturalmente ai Dessner, che dopo avere allestito un tale banchetto delle meraviglie riservano le fette più buone della torta ai loro National. Peggy-O è una delizia, in devoto stile folk pre-Ken Kesey, Morning Dew la più bella pesca possibile dal primo lp, I Know You Rider un convincente sigillo, dal vivo con la complicità di Bob Weir. Ma il pezzo forte è la Terrapin Station Suite che i National in versione estesa eseguono con orchestra, percussioni e coro. Quel brano occupava l’intera seconda facciata di «Terrapin Station», il disco del 1976, e fin dall’inizio venne accolto con dubbi e mugugni da parte di molti fan, che soffrivano quegli archi, quei fiati, le orchestrazioni di un pezzo tanto lontano dall’abituale geografia Dead e così vicino al territorio «nemico» del prog. Garcia non si pentì della scelta e propose diversi brani di «Terrapin» lungo tutta la carriera ma non eseguì mai la Suite nella sua interezza. Lo fanno ora i padroni di casa, come discepoli smaniosi che, lo confessano nelle note, volevano lasciare il segno con qualcosa di assolutamente speciale e avevano paura che non bastasse quel po’ po’ di tutto il resto, il monumento che dicevamo, il mausoleo dei morti pieni di grazia. «Abbiamo compreso tutti, noi e i nostri amici, che solo suonando la Terrapin Suite dalla A alla Z avremmo trovato pace per questo progetto e lo avremmo considerato concluso. È l’ultimo nastro che abbiamo registrato e lo consideriamo il nucleo di tutto il progetto.»

Riccardo Bertoncelli