Il punto d’incontro per l’intervista con Gabriele Mitelli è in cima a una delle colline della Franciacorta, verdi e silenziose, accanto a un piccolo santuario. Sotto un maestoso albero, all’ora del tramonto di fine agosto, creiamo la giusta atmosfera, concentrata e ispirata.

Di recente hai registrato un album con O.N.G. «Crash», un nuovo progetto con Enrico Terragnoli alla chitarra elettrica, Gabrio Baldacci alla chitarra baritona e Cristiano Calcagnile alla batteria. Di cosa si tratta?

Di un progetto nato ascoltando tanta musica e come conseguenza di urgenti stati emotivi che sentivo la necessità di fissare in composizioni. A differenza dell’album «Hymnus ad Nocturnum» per il quale ho scritto di getto pensando all’organico dei musicisti, qui ho dapprima composto qualche brano e soltanto in seguito ho pensato di coinvolgere Enrico – che ritengo uno dei migliori chitarristi italiani – e Gabrio, che avevo ascoltato poco prima in due concerti. L’arrivo di Cristiano ha definito il quartetto. A questo punto ho composto gli altri brani in funzione dei musicisti, sette composizioni originali suddivise in tre lunghe suite. Nella prima ho inserito richiami a lavori di Sun Ra: l’introduzione accenna all’album «Disco 3000» e la chiusura è con Lanquidity. Nella seconda suite ho tratteggiato un pezzo dei C.S.I. di Giovanni Lindo Ferretti, lasciandolo «fedele alla linea» del brano originale, che si sente mentre io canto; la terza suite è interamente di mio pugno e compenetrata da improvvisazioni. Nell’album, che uscirà nel 2017, ci sono tantissima elettronica, un autentico magma sonoro e pochi assolo. È musica che non prevede individualità, è un lavoro denso, di assieme. Quando ci siamo incontrati la prima volta, non avevo mai suonato con Enrico né con Gabrio: abbiamo fatto un giorno di prove e il concerto al teatro di Monticelli, con un bellissimo trasporto nella musica e nell’energia della realizzazione. Mi sono reso conto subito che il progetto era valido. Ciò che è più importante, in studio ma anche durante i concerti, è la fiducia nelle persone con cui stai «giocando»: solo così si sviluppano idee diverse ed originali, con la massima libertà data dalla fiducia. L’atto del comporre è un momento magico e unico che sorge da molteplici stati d’animo. In quei giorni era mancato da poco un amico carissimo, Alessandro Maculotti, vecchio compagno di ascolti e di conversazioni. La mia musica non nasce da un’ispirazione ma da un’esigenza emotiva, positiva o negativa che sia. Questa è la vera spinta.

Parliamo dei tuoi strumenti. In quest’album il principale è la pocket cornet. Nel primo album suonavo solo la tromba. Ora suono le cornette, la pocket cornet e il genis, ovvero un flicorno contralto che assomiglia al corno e ha un suono molto scuro. Gli strumenti che utilizzo hanno già una storia, sono vecchi, vanno domati e hanno sonorità molto particolari. In sintesi, non vanno bene per qualunque cosa. La mia pocket cornet è degli anni Settanta ed è difficile da usare perché ha i pistoni usurati. Ho comprato il genis su una bancarella gestita da russi: è a cilindri e non a pistoni. Se lo provasse qualche mio collega credo che lo butterebbe via subito.

Ci ritrovi il tuo colore?

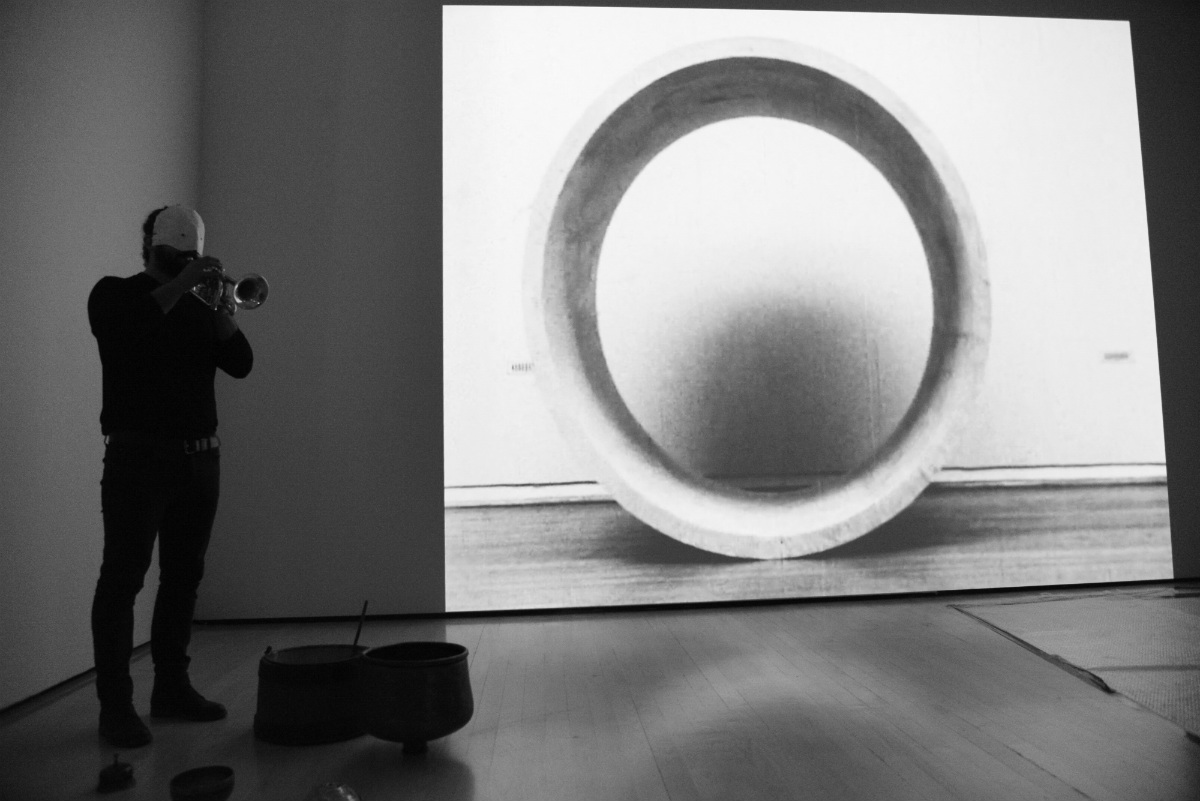

Certo, il colore e i difetti, come dev’essere per me. Non sono un musicista versatile, sia per pigrizia sia perché suono soltanto ciò che mi appassiona e piace. I miei difetti tecnici e personali diventano una firma che mi caratterizza, un limite che diventa una forza. Mi piace trovare un confine nello strumento e, una volta trovato, mi piace usarlo così, senza eccesso. Uso molto il genis con la respirazione circolare, quando raggiungi determinati suoni senti quasi delle armonie. La pocket cornet è un cavallo imbizzarrito, che non riesci a tenere imbrigliato. Insomma, cerco strumenti che sappiano prendere l’iniziativa. Per il solo al Mart di Rovereto ho utilizzato oggetti il cui suono corrisponde a ciò che stavo cercando: una macchina per scrivere, un vecchio pianoforte giocattolo trovato in Francia, dei timbri postali, delle campane e delle biglie. Li ho cablati e amplificati con dei microfoni piezoelettrici, così che i loro suoni possano essere filtrati con degli effetti e inseriti in una loop station che crea ambienti sonori assieme a un sintetizzatore. Mi piace il senso ludico di ciò che sto suonando.

Quella del Mart è stata la tua prima performance in solitudine, un dialogo intimo con le opere di Robert Morris che testimonia il tuo forte legame con l’arte, già dichiarato con le dediche ad artisti e poeti su «Hymnus ad Nocturnum».

The World Behind The Skin, costruita all’interno della mostra assieme alla mia compagna Siriana Tanfoglio, è una performance divisa in sei contenitori emotivi ispirati a sei opere di Robert Morris presenti nell’esposizione. Il concetto di includere nelle opere una molteplicità di aspetti e visioni dell’opera stessa mi ha colpito d’istinto. Aspetti che riguardano il concetto dell’opera ma anche il lato comportamentale e manuale di chi sta creando, una tridimensionalità che mi ha riportato al mio modo di agire facendomi aderire profondamente alle opere esposte, come Box With The Sound Of Its Own Making un cubo di legno che riproduce i rumori prodotti durante la realizzazione del cubo stesso. Abbiamo cercato di immaginare i concetti espressi da Morris traducendoli in azioni involontarie ma indotte del pubblico, a contatto con l’atto performativo e la mia musica. La performance è stata documentata da Andrea Grasselli, col quale cui ho già collaborato per un video sulle musiche di O.N.G. «Crash».

Ti è già capitato di esibirti assieme a scultori e pittori, artisti che sembrano ispirarti in maniera particolare.

All’epoca ero a Berlino, dove sono stato un mese e mezzo, e poi a Poznan. L’ambiente in cui vivevo era così ricco di stimoli che li sentivi nell’aria: in condizioni così vivaci e particolari può davvero nascere qualcosa. In Italia questo stimolo non è immediato ma devo andare a cercarlo. Un luogo che mi ha offerto di nuovo questa sensazione è un asilo occupato, nel pieno centro di Napoli. Lì ho tenuto un concerto di tromba elettrificata e musica elettronica. Poi Antonio Raia, Renato Grieco, Stefano Costanzo e tutta la scena degli improvvisatori napoletani hanno organizzato tre giorni di performances in cui tutti collaboravano, pittori scultori e musicisti, ed essere presente mentre allestivano i loro lavori mi ha emozionato sul serio. Credo che questa realtà sia una delle più belle in Italia e le auguro lunga vita.

In una vecchia intervista, John Coltrane dichiarò di essere spesso influenzato da ciò che ascoltava in privato e di non poter trascurare alcun tipo di musica. Quali sono i tuoi ascolti?

Quello che ascolto non si limita alla musica: mi attirano i suoni, tutti. Mentre lavoro nel vigneto, per esempio, ascolto il verso dei corvi e delle poiane e sono fortemente attratto dai suoni della natura così come da quelli delle macchine utensili. Tutto questo si mescola alla musica con cui sono cresciuto, il jazz mainstream e quello tradizionale che ascolto ancora. Miles è Miles. Un musicista che all’inizio mi ha profondamente influenzato è Enrico Rava, che ancora oggi è il trombettista italiano che più mi piace sentire. Negli ultimi tempi ascolto parecchio Roscoe Mitchell, Wadada Leo Smith, Rob Mazurek e Henry Threadgill. Quest’ultimo è un faro che getta luce: nei suoi lavori senti sempre ciò che non conosci, scopri musica sviluppata in maniera del tutto inattesa. Sono personaggi di questo calibro a indicare il percorso alla mia musica.

Non sono cresciuto studiando al Conservatorio ma grazie a musicisti come Giulio Corini, che mi ha presentato i colleghi con cui ho registrato e con i quali ancora oggi collaboro. Un’altra esperienza importante l’ho vissuta all’interno del Collettivo R.E.S. Ricerca Euristica Sonora, un collettivo di improvvisazione che comprende una trentina di musicisti sparsi tra Brescia, Bergamo e Milano. Così come fondanti sono stati Cristiano Calcagnile e Pasquale Mirra, che negli ultimi due anni mi hanno coinvolto intensamente. Ho capito di aver raggiunto un punto di crescita quando una mia nota, nell’incertezza della mia esperienza, grazie alla loro profonda conoscenza della materia veniva trasformata in qualcosa di definito e bello. È così che si acquisiscono forza e sicurezza, la consapevolezza delle proprie doti e di quel che si suona. Partecipo a Multikulti, un lavoro incentrato sulla musica di Don Cherry e suonato da un gruppo di musicisti e persone fantastiche, Calcagnile è un turbine di idee e di forza di volontà e sta dando al progetto un’evoluzione importante. Groove&Move è un progetto in duo con Mirra che sta avendo un certo successo; in due anni abbiamo tenuto una cinquantina di concerti e di recente ci siamo esibiti a Cormons, a Foligno e in vari club. L’album «Water Stress» (Caligola) forse non ci rappresenta più, siamo già cambiati tanto. Il futuro del duo sarà nel lavoro sull’elettronica, basandoci su altri parametri per creare un ambiente sonoro in una performance che ci possa far entrare in altri circuiti. Quest’anno ho suonato in festival dalla grande partecipazione di pubblico, e sia con Groove&Move sia con Multikulti abbiamo provato una stretta unione con gli ascoltatori, che si sono mostrati emotivamente coinvolti e curiosi. Li voglio ringraziare perché sono stati parte attiva dei concerti contribuendo alla loro riuscita.

Già negli anni Ottanta Steve Lacy faceva notare la difficoltà di creare o di attrarre un pubblico giovane. Perché per la musica improvvisata il problema è rimasto? Ha forse ragione chi sostiene che il jazz è morto assieme alla distinzione tra generi?

A parer mio il problema non è tanto nella distinzione tra i generi quanto nel riuscire a farli convivere. Due concerti semanticamente diversi possono coesistere nella stessa serata. Il jazz esiste ed è vivo; e io suono jazz, non penso di suonare altro. Quando qualcuno mi chiama, come per esempio Cristina Donà, lo fa proprio in virtù di ciò che suono pensando di farlo coesistere in un contesto diverso come quello pop. Casomai non capisco perché si separino i generi. Pensiamo a un ragazzo che voglia accostarsi al jazz: se frequenta un conservatorio o una scuola di musica in cui spesso si insegna solo il jazz delle jam sessions e degli standard finirà per non conoscere mai Mitchell o Mazurek, due tra i protagonisti della scena attuale. Il problema sta tutto qui. Io tengo dei corsi per i bambini di un asilo e faccio ascoltare di tutto, dai pezzi di Don Cherry a quelli di Miles Davis, Sonny Rollins e Ornette Coleman; sapendo che il problema vero non sono i bambini ma i loro genitori, consegno come compiti a casa dei bigliettini con su scritti i titoli dei brani che genitori e figli dovranno ascoltare assieme. Se tutti iniziassero a fare un lavoro di questo genere, i ragazzini non conoscerebbero solo i soliti quattro nomi e, con una base così ampia, potremmo aiutarli a iniziare un percorso autonomo che li faccia arrivare, che so, fino a Peter Evans. Bisogna capire il tempo in cui viviamo. Oggi è difficile che un ragazzo si rechi in teatro ad ascoltare un concerto di jazz, perché ai suoi occhi si tratta di un contesto formale e noioso che rende formale e noiosa anche la musica. Ed è altrettanto difficile che un ragazzo possa ascoltare del jazz alla radio o alla tv, data la scarsità della programmazione. I locali che programmano jazz, offrendo concerti spesso pieni di energia e attrattiva, lo inseriscono in serate monotematiche escludendo automaticamente un’ampia fascia di pubblico. Sarebbe il caso di pensare a festival che, prima dei concerti di Vinicio Capossela o Cristina Donà, facessero suonare Mats Gustafsson e la Fire! Orchestra, solo per fare un esempio.

Mi piacerebbe anche che, dopo un concerto, musicisti e pubblico avessero la possibilità di discutere verbalmente sulla musica appena ascoltata. Sarebbe importante che i giovani potessero tornare a casa con la curiosità di approfondire e di continuare l’ascolto.

Monica Carretta