Non è certo difficile, Nasheet, immaginare chi ti abbia insegnato a suonare la batteria. Tuo padre Freddie Waits è stato un batterista straordinario, che ha scandito ritmicamente alcune delle più belle pagine musicali del soul della Motown, fino ad accompagnare i grandi del jazz, quali Sonny Rollins, Ella Fitzgerald, McCoy Tyner e tanti altri. Che ruolo ha avuto la sua immagine d’artista nelle tue scelte di vita?

Ho tanti, bellissimi ricordi di mio padre, come uomo e come musicista. Mi portava con lui in giro quando suonava, ogni volta che ne aveva la possibilità. È ovvio che il mio amore per la batteria è nato dal vederlo suonare. La sua presenza è stata certamente fondamentale sia per imparare la tecnica, sia per capire come muoversi nel mondo della musica. Io sono nato a New York trentasette anni fa, ma ero al college ad Atlanta quando lui si ammalò gravemente. In quel momento capii che dovevo stargli ancora più vicino. Ecco perché sono ritornato a New York alla fine degli anni Ottanta. Mio padre è morto nel 1989 ancora giovane (aveva quarantanove anni), ma la sua eredità di artista è sempre dentro di me. Devo dire che come insegnante non è mai stato opprimente o repressivo. Non ha mai cercato di dominarmi, anzi è proprio il contrario. Io suonavo tutto il giorno, da bambino, e gli chiedevo dei consigli. E lui mi spiegava pazientemente, senza mai forzare le mie inclinazioni. È stata mia nonna a regalarmi la prima batteria, e lei stessa ne aveva regalata una a mio padre. È come una tradizione trasmessa da generazione a generazione. Posso senz’altro dire che ho imparato moltissimo solo dal veder suonare mio padre: le lezioni migliori le ho avute così. Poi credo che certe qualità o inclinazioni ci vengano trasmesse geneticamente.

C’è un ricordo particolare di lui che vorresti raccontarci?

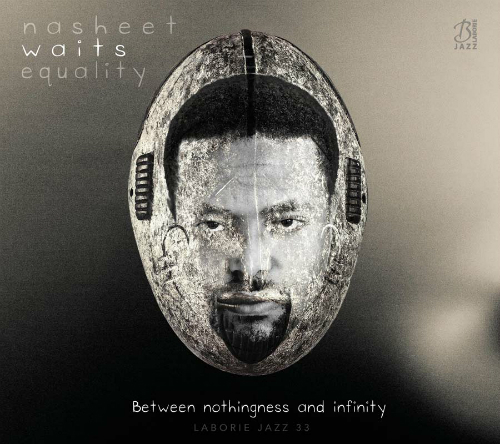

Ne ho molti, però un episodio mi è rimasto sempre impresso nella memoria. Da bambino, un giorno, avevo una recita scolastica da fare. Portavo sul viso una specie di maschera ed ero molto emozionato. A un certo punto la maschera cominciò a dissolversi, forse per il sudore: non so. Mi misi a piangere; mia madre non ce la faceva a calmarmi. Non riuscii a finire la recita. Quando tornai a casa ero triste e deluso. Mio padre mi disse: «Nasheet, ricordati che lo spettacolo deve continuare a ogni costo, anche di fronte a difficoltà improvvise. Sai quante volte sul palco mi è capitato che parti della batteria si rompessero, che la musica non venisse suonata bene, o tante altre cose? Ma non mi sono mai fermato. Mai». In quel momento lui fu deciso e allo stesso tempo sensibile nei miei confronti. Non dimenticherò mai quella lezione di vita.

Quando hai capito che saresti diventato un vero professionista, che avresti potuto farcela da solo?

Intorno ai vent’anni. Fu Michael Carvin, grande batterista e insegnante, a definire tecnicamente il mio stile e a insegnarmi a leggere bene la musica. E lo fece gratuitamente, per amicizia. Poi fu Max Roach, che era molto amico di mio padre e suonava con lui nel M’Boom, ad mi accolse sotto la sua ala protettrice. Max è stato un vero padrino, per me: andavo alla stessa scuola di sua figlia. Devo dire che tutta la comunità del jazz mi è stata molto vicina nel passaggio dalla morte di mio padre alla mia decisiva maturazione di musicista professionista. D’altronde non ho mai avuto alcun complesso nel portarmi dietro l’eredità artistica di mio padre, anche di fronte alle insinuazioni degli invidiosi. Anzi, ne sono orgoglioso, ed è vero che attraverso i rapporti che lui ha intrattenuto con tanti grandi musicisti ho avuto modo di esprimere la mia personalità da professionista.

Nella tua carriera hai suonato con alcuni pianisti importanti del jazz contemporaneo. In particolare ce ne sono due con i quali hai creato un rapporto speciale: Jason Moran e Fred Hersch. Stilisticamente sono divergenti, direi quasi opposti. È un segno di flessibilità o di accondiscendenza per te?

Per me viene prima di tutto la relazione con l’artista e l’essere umano. Di conseguenza ci si può concentrare su quel che avviene nella musica quando la si crea. Io ho intessuto una grande relazione con questi due individui ed è vero che hanno stili molto differenti. Ma è la musica che parla di questa nostra relazione. In genere si pensa che Jason sia quello più aggressivo, duro nello stile, ma in realtà lui ha una grande estensione dinamica, può esprimersi molto delicatamente nelle ballad. Fred, al contrario, viene considerato decisamente melodico, e invece può suonare con grande veemenza. Non li inquadrerei rigidamente, dunque, e in ogni caso mi sento flessibile accanto a loro nell’interplay. Ho suonato tanto anche con Andrew Hill, per esempio, ma quando lui mi chiamò per entrare stabilmente nel gruppo io ero già con Jason, quindi Hill prese Eric McPherson, che è un mio carissimo amico – siamo come fratelli – oltre a essere un grande batterista. È stato come scegliere diversi ruoli nella stessa famiglia. Eric è stato il batterista di Jackie McLean per tanti anni e alcune volte sono stato io a sostituire lui nel gruppo di Jackie. E devo dire che è stata una grande opportunità per me.

Pur avendo già inciso con tanti altri come accompagnatore, non mi sembra che tu abbia all’attivo un album da leader. C’è un progetto in proposito?

È vero, non ho ancora registrato nulla da leader, ma succederà presto. Dopo il tour che faremo in Italia, al ritorno entreremo in studio per incidere. Il mio gruppo comprenderà Jason Moran al pianoforte, Tarus Mateen al basso, Logan Richardson al sax contralto, oltre a me stesso alla batteria. Nel tour, inoltre, qualche volta ci sarà Stanley Cowell al pianoforte al posto di Jason.

Ma Stanley Cowell appartiene a un’altra generazione, quella di tuo padre…

Lo so… [ride] ma prima di tutto Stanley è un grande virtuoso e poi appartiene a una categoria di musicisti che non sono tanto noti quanto dovrebbero. È un maestro. Appena ho saputo che sarebbe stato disponibile ne sono stato felice. Abbiamo già suonato alcuni suoi brani nella band. Riguardo all’incisione del disco non ho ancora un’offerta da un’etichetta, ma visto che ho la fortuna di avere uno studio mio a disposizione [l’Mpi Studio], registreremo per conto nostro e poi si vedrà. Vista la situazione difficile che c’è nell’industria musicale di questi tempi non posso fare previsioni. Se si pensa che oggi tutto è disponibile online… Mi è capitato, per esempio, di sapere che alcuni giovani studenti avevano scaricato da internet dei concerti in cui suonavo: conoscevano la musica già qualche giorno dopo, pur non essendo presenti al concerto, perché qualcuno l’aveva registrato e messo subito a disposizione di tutti.

Visto che sei anche un compositore, a questo punto dovresti seguire l’esempio di Maria Schneider che con Artistshare si autoproduce e mette in vendita i dischi solo su internet. E con un certo successo, mi sembra.

È vero, è un ottimo esempio! Non è da molto tempo che mi dedico alla composizione: mi siedo al pianoforte – anche se non sono davvero un gran pianista… – e tiro fuori dei brani. È una pratica difficile, ma gratificante. C’è una differenza tangibile tra come era il mondo del jazz ai tempi di mio padre e com’è oggi. Ai suoi tempi la musica veniva fuori dalla strada, dalla pratica con gli altri. Le nozioni si apprendevano dal contatto costante e quotidiano. Oggigiorno si impara di più per via accademica. Io mi sono trovato, come dire, in mezzo a questi due modi di accostarsi alla musica: ho imparato prima da mio padre, dalla sua pratica, e poi per vie più formali e teoriche. Oggi c’è in generale più professionalità ma manca quel senso di comunità, di scambio continuo fra i musicisti che c’era una volta. È l’aspetto sociale che si è perso fra di noi, e in qualche modo io invece cerco di recuperarlo. Ne sento il bisogno, per me stesso e per la mia musica.

Una curiosità: da dove viene il nome Nasheet?

È arabo. Me lo ha dato mio padre, che era musulmano. Significa qualcosa come «ordine cosmico».

Enzo Capua