Nel complesso e onnivoro universo culturale di Leonard Bernstein il jazz ebbe un ruolo meno trascurabile di quanto possa sembrare. Alcuni suoi collaboratori, scherzosamente, sostenevano di ringraziare il cielo che il leggendario «Lenny» non avesse un particolare penchant per l’improvvisazione, ché altrimenti li avrebbe costretti anche a interminabili maratone jazzistiche. Certi biografi menzionano una passione precoce di Bernstein per il jazz, alimentata da continui ascolti di dischi a 78 giri assieme alla sorella Shirley: quest’ultima ha però più volte affermato di non ricordare tali episodi.

È invece indiscutibile che nel 1939 egli presenta la sua tesi di laurea a Harvard: The Absorption Of Race Elements Into American Music. Ancora giovanissimo e sotto l’influenza del suo professore d’estetica, David Prall, Bernstein ha già vissuto il modernismo americano, ha stretto duraturi rapporti di amicizia con Aaron Copland, Paul Bowles, Virgil Thomson, è stato allievo di Walter Piston e Edward Burlingame Hill, si è fatto affascinare da Dimitri Mitropoulos e, da poco, ha incontrato un compositore come Marc Blitzstein (di cui dirigerà entro pochi mesi la «prima» a Boston di The Cradle Will Rock): questa trasversalità si riversa nella sua tesi, nella quale Bernstein esibisce un crescente interesse per il ruolo che alcuni «vernacoli» potrebbero ricoprire nel dare vita a un linguaggio musicale autenticamente e inconfondibilmente americano.

Forse non condividendo l’ironica ipotesi di Virgil Thomson, ovvero che se un compositore americano avesse voluto comporre musica essa sarebbe stata inevitabilmente americana, egli inizialmente affronta gli ostacoli che si frappongono all’articolazione di tale linguaggio: l’assenza di una musica «originariamente» locale (la musica dei nativi americani è per Bernstein del tutto ininfluente); la presenza negli Stati Uniti di una molteplicità di etnie tale da impedire la prevalenza di alcuna e perciò la formazione di un’identità nazionale omogenea; la giovane età di una nazione ancora incapace di trarre un’unica personalità comune dall’eterogeneità dei gruppi etnici che la compongono. Non vi è, dunque, un materiale musicale «comune» a tutti gli americani. In tale irrisolto melting pot egli identifica solo due elementi di origine etnica che possano esprimersi universalmente: l’innodia protestante e anglicana (con tutte le sue radici anglosassoni) e il jazz (e più in generale la tradizione musicale africano-americana).

L’innodia ereditata dai pellegrini del New England, per quanto comune esclusivamente a coloro che condividono tale eredità regionale, possiede comunque un’universalità che va ben al di là delle frontiere americane, laddove il jazz (con tutti i suoi addentellati) è un’esperienza che in qualche modo riguarda tutti gli americani e, per quanto si sia poi affermata anche a livello internazionale, permea di sé soprattutto la cultura americana. Il jazz è dunque il comun denominatore che apre le porte alla creazione di una musica del tutto americana. Nella sua tesi, Bernstein analizza rapidamente il modo in cui la musica accademica americana ha, in passato, elaborato i materiali africano-americani: scarta Dvořák (i presunti temi africano-americani della sinfonia «Dal Nuovo Mondo» hanno, in definitiva, una personalità essenzialmente slava) ed elogia soprattutto Henry F. Gilbert (autore, fra l’altro, di The Dance In Place Congo, 1906: «Forse il compositore di maggior rilievo tra quelli che si sono largamente serviti di materiale negro»), pur definendo «artificiale» il trattamento cui lo stesso Gilbert sottopone nel suo più noto lavoro i materiali di origine africano-americana.

«Nel Ventesimo secolo, il jazz è penetrato nella mente e nello spirito dell’America; e negli Stati Uniti, se un artista è creativo, non può fare a meno di utilizzare anche il jazz come parte integrante della sua tavolozza espressiva, che se ne renda conto oppure no»: per quanto Bernstein reputi la scala blues troppo limitata (così come l’uso che ne fa Gershwin), egli apprezza la trasformazione che essa subisce nel Piano Concerto di Aaron Copland. Sono i ritmi africano-americani a interessarlo molto di più: una volta estrapolati dal loro contesto marcatamente etnico, essi possono costituire le fondamenta di un moderno e condiviso linguaggio musicale autenticamente americano.

A tal proposito cita quindi l’uso che ne fanno Roger Sessions (vedi la Sinfonia n°1 e la Piano Sonata n°1), Charles Ives (la Concord Sonata) e Aaron Copland (le Piano Variations): «La musica americana deve ai neri uno dei suoi debiti più grossi, non solo per il dono universalmente riconosciuto del jazz ma anche per l’impulso che il jazz ha dato alla musica d’arte americana. Un tale incentivo ha doppia portata — melodica e ritmica — ed è ancor più sostenuto da aspetti timbrici e contrappuntistici. Le scale e i ritmi usati dapprima nel jazz sono entrati poi liberamente nelle composizioni sinfoniche di autori come Gershwin, mentre nelle mani di compositori più avanzati si sono poi trasformati – soprattutto l’elemento ritmico – in uno stile totalmente nuovo, che può essere definito il primo stile davvero nostrale nell’ambito della musica americana».

Per Bernstein il jazz è una componente essenziale per la creazione di un linguaggio musicale autonomamente e distintamente americano; preso a sé stante, ha ai suoi orecchi un valore relativo. Una posizione che nel 1939 era – in ambito accademico – ben meno retriva di quanto oggi si possa pensare. Come ricorda Geoffrey Block: «Bisogna arrivare agli anni Cinquanta perché un importante critico di jazz, André Hodeir, riesca a dichiarare in un libro che un lavoro jazzistico come Concerto for Cootie di Duke Ellington (1940) è perfettamente in grado di reggere il confronto con i concerti di Mozart o con gli stili più esoterici di Schoenberg e Webern, e bisogna ricordare che ancora nel 1965 solo 25 college degli Stati Uniti offrivano corsi di jazz».

In una conversazione che avemmo con Max Roach, il celebre batterista riconobbe a Bernstein un ruolo decisivo nella «legittimazione» del jazz presso la borghesia e le élites intellettuali americane, nonché un peso cospicuo –anche attraverso un lavoro quale West Side Story – nell’evidenziare e combattere i pregiudizi razziali che nutriva parte della popolazione americana. Più interessato a quello che i compositori americani (come nel suo caso) potevano fare con il jazz, Bernstein perorò tuttavia lungamente la causa di quest’ultimo, sia in pubblici dibattiti sia attraverso i suoi popolari programmi televisivi, modelli insuperati di affascinante diffusione: The World of Jazz (16 ottobre 1955, in cui afferma che il jazz segna l’inizio della vera musica erudita americana), The American Musical Comedy (1956), Jazz in Serious Music (25 gennaio 1959), cui vanno aggiunti alcuni episodi della serie «Young People’s Concerts»: What Is American Music (1 febbraio 1958) e Jazz in the Concert Hall (11 marzo 1964, con la partecipazione di Gunther Schuller e Aaron Copland), nonché un’incisione Columbia del 1956 (CL 919) in cui esamina alcuni aspetti dell’improvvisazione africano-americana con il sostegno di alcuni musicisti, tra cui Miles Davis che, da poco sotto contratto con la Columbia, firma con Sweet Sue la sua prima incisione per l’etichetta.

Va ricordata inoltre la partecipazione di Bernstein ai cinque giorni del «Festival of the Americas» all’Hollywood Bowl di Los Angeles, tra il 16 e il 20 agosto 1955. Il concerto del 19 era dedicato al jazz e prevedeva l’esibizione dei gruppi di Buddy DeFranco, Lee Konitz, André Previn, Dave Brubeck, Shorty Rogers e Billie Holiday, preceduti da un’introduzione del compositore. Nelle minute di quell’introduzione, Bernstein delinea in breve lo sviluppo del jazz a partire dalle sue origini (interessante l’annotazione che i bianchi fossero responsabili della commercializzazione del jazz nel corso degli anni Venti), per giungere agli anni Quaranta: «Gli anni Quaranta… Avventure nel campo del jazz. Grande raffinatezza. La scomparsa dell’arte folklorica a favore dello sperimentalismo. L’influenza della musica “seria”. E i Cinquanta? Bella domanda. Ci ritroviamo nel bel mezzo di questo nuovo movimento (…), al cui interno è peraltro successo qualcosa.

Impossibile ascoltare musica complicata, mentre si balla

Abbiamo perduto le funzioni originali del jazz: il ballo e il canto. Da quando il boogie woogie ha iniziato a puntare sul virtuosismo degli esecutori, il jazz sì è pian piano trasformato in una musica d’ascolto [«ascolto» è sottolineato]. Pian piano è divenuto un’arte da concerto. Impossibile ascoltare musica complicata mentre si balla». Seguono alcune domande che Bernstein intendeva porre ai musicisti presenti. La prima era: «Cos’è capitato alla danza?» e veniva così elaborata: «Tutta la musica ha le sue origini nel ballo e nel canto: anche le sinfonie, che sono lo sviluppo di ritmo e melodia. Quando tali aspetti si integrano, abbiamo musica popolare che può essere ascoltata e ballata. Negli anni Venti e Trenta era così. Adesso non più. Ci sediamo ad ascoltare. Ma com’è potuto accadere?». Gli appunti indicano inoltre che Bernstein intendeva sottolineare la minore importanza, nel 1955, dei musicisti che avevano dominato la cosiddetta Swing Era.

Altre domande nelle minute erano: «Se è solo musica d’ascolto, il jazz può ancora dare soddisfazione?» E: «Come farà il jazz a sostenere se stesso?» Lee Konitz veniva indicato come uno fra i principali esponenti del modernismo: «Chiedere a Konitz di improvvisare un brano astratto. È l’inizio della musica americana “seria”? Molti lo pensano, specialmente nell’ambito del jazz. Il jazz senza più il ritmo? È ancora jazz?» Il 18 aprile 1944, alla Metropolitan Opera House, viene presentata la prima di Fancy Free, balletto musicato da Bernstein e coreografato da Jerome Robbins. All’apertura del sipario si ascolta, da un disco a 78 giri, il tema principale del lavoro, Big Stuff, cantato e interpretato dalla sorella di Bernstein, Shirley. Frequentatore del Village Vanguard e del Café Society fondato da Barney Josephson, dove si incontra con Betty Comden e Adolph Green per ascoltare Teddy Wilson, Eddie Heywood e il duo Pete Johnson-Albert Ammons, o per esibirsi con i Revuers nella riduzione di The Cradle Will Rock di Marc Blitzstein, Bernstein avrebbe voluto incidere Big Stuff con Billie Holiday, cantante che apprezzava profondamente, ma all’epoca non era così conosciuto da potersi permettere una tale interprete.

«Bernstein? Nessun artista è uguale a lui»

L’8 novembre 1944, soltanto sette mesi dopo la «prima» di Fancy Free, Billie Holiday incide Big Stuff con l’orchestra di Toots Camarata: prova evidente che, nel frattempo, l’ascesa di Bernstein era stata fulminea. Nei due anni seguenti, la Holiday inciderà altre sei volte il brano (8 novembre 1944, 14 agosto 1945, 22 gennaio 1946 e 13 marzo 1946). Quando, nel 1946, Bernstein incide Fancy Free per la prima volta, il brano di apertura è giustappunto affidato alla voce di Billie Holiday. La trama di Fancy Free sfocia in uno straordinario esempio di teatro musicale come On The Town (13 dicembre 1944, Colonial Theater, Boston), primo musical scritto da Bernstein ed esempio notevole della sua eclettica versatilità: il blues è presente in I Feel Like I’m Not Out Of Bed Yet e in Ain’t Got No Tears Left (quest’ultimo brano a lungo tagliato e poi ripreso nella versione concertistica ideata e diretta nel 1992 da Michael Tilson Thomas), il celebre brano New York, New York fa mostra di un motorismo stravinskiano, Gabey’s Comin’ ha una sezione interamente «jazzistica», Come Up to My Place si sviluppa in un boogie-woogie, So Long, Baby ammicca alle Andrews Sisters, Ya Got Me è ricca di ritmi latinoamericani, Lonely Town, Some Other Time e Lucky To Be Me sublimano con poetica raffinatezza e intensità drammatica la malinconia delle ballads di Broadway.

Un altro successo teatrale fu Wonderful Town (19 gennaio 1953, 559 repliche), adattamento di un testo di Ruth McKenney, My Sister Eileen (1938), sulle vicende di due sorelle che, da una cittadina del Midwest, si trasferiscono a New York. Lo stesso testo era già stato ridotto per il teatro nel 1940 da Jerome Chodorov e Joseph Fields e ne erano stati tratti un adattamento radiofonico e un film, ambedue con Rosalind Russell. Affidato di nuovo a Adolph Green e Betty Comden, lo spettacolo si avvale ancora di Rosalind Russell (poi sostituita da Carol Channing), sebbene quest’ultima non avesse alcuna esperienza di canto e danza. Per Wonderful Town Bernstein fa ancora una volta mostra di grande sapienza nel districarsi fra melodie sentimentali (A Quiet Girl, My Darlin’ Eileen, It’s Love), echi di «Americana» (Ohio, in cui l’autore offre un’indicazione specifica e significativa: À la Hal Kemp), accenni a orchestre da ballo popolari (Christopher Street, da eseguire in modo Molto «Duchino», con riferimento allo stile di Eddy Duchin), danze latino-americane (Conga).

Molti fra i principali lavori di Bernstein sono stati definiti eclettici: aggettivo vago e, per certi versi, spregiativo (Stravinskij accusava il compositore di essere un «grande magazzino della musica»). In realtà, egli ha tenuto costantemente fede a quanto delineato nella sua tesi harvardiana: per certi versi egli è stato il compositore americano par excellence, versatile, cosmopolita, conoscitore sofisticato dei vernacoli principali che compongono il mosaico poli-etnico statunitense, dotato di una altrettanto profonda conoscenza della tradizione accademica europea. Il linguaggio che forgia è un travolgente, sofisticato, comunicativo contenitore di sincretismi: egli riassume con disinibita disinvoltura (ma con una formulazione volutamente complessa) una sorta di generale flusso di coscienza musicale americano, in cui l’attrazione per i vernacoli è riversata all’interno di una forma sofisticata ma vibratile al contempo, come un corpo scarnificato e pronto a reagire a ogni inquieta sollecitazione, specchio di un dinamismo parossistico che con i suoi ritmi e colori maschera la dolente malinconia – tutta ebraica e, al contempo, tutta tradizionalmente americana – di una costante perdita d’innocenza.

Forse nessun lavoro riflette più adeguatamente la ricchezza del vocabolario musicale di Bernstein, ancor più che il suo presunto eclettismo, di Mass (1971). Ammiratore dell’ecumenismo religioso, l’Autore dedica un sì tumultuoso rituale teatrale alla memoria di due cattolici: John F. Kennedy e Giovanni XXIII. In esso riversa un ecumenismo musicale che sa fondere senza arretrare, anzi con il sicuro gusto guascone della sfida, il senso della forma sinfonica con l’accattivante brillantezza di Broadway: eccezionale ricchezza melodica, policroma varietà timbrica e ritmica, abilissimo trattamento delle voci, blues, jazz, rock, testi – scritti in collaborazione con Paul Simon e Stephen Schwartz – che esprimono tutte le inquietudini e le contestazioni sociali e politiche dell’epoca.

Impasto grandioso e conturbante fra arte a tratti persino severa e mobile cultura pop, Mass riassume compiutamente il messaggio umano di Bernstein, artista che ha voluto farsi amare più che apprezzare: «Sono due le cose che amo: la musica e la gente. Non saprei esprimere una preferenza ma, se faccio musica, è perché amo la gente, amo lavorarci assieme e suonare per lei, oltre che cercare una comunicazione al livello più profondo: cioè quello musicale». La volontà di comunicare non rende l’opera di Bernstein meno sofisticata, anzi. La sua peculiare ricchezza melodica sa imporsi senza cedere al sentimentalismo e, come fa notare Hsun Lin in Convergences Between Leonard Bernstein’s «On The Town» (1944) And «Wonderful Town» (1953) And His Contemporary Concert Music (University of Kansas, 2013), sa caratterizzarsi e attrarre l’attenzione grazie a un uso di intervalli peculiarmente ampi (più, insomma, di una quarta perfetta).

Maria, da West Side Story, si apre con un tritono (così come la Serenade, After Plato’s Symposium si apre con un tritono ascendente seguito da una seconda minore ascendente), mentre Somewhere ha inizio con una settima minore (anche My House da Peter Pan si sviluppa da una settima minore ascendente); il tema principale di New York, New York da On The Town è costituito da due quarte ascendenti separate da una seconda maggiore; l’inizio del terzo tempo di I Hate Music (1943) si basa su una nona maggiore ascendente che segue una quarta e una quinta perfette discendenti; la prima frase del ritornello di A Simple Song da Mass contiene una settima minore, e via discorrendo. Caratteristiche riscontrabili anche in lavori come la Sinfonia n° 1 «Jeremiah», la Sinfonia n° 2 «The Age of Anxiety», la Serenade, After Plato’s Symposium per violino e orchestra, Chichester Psalms, Trouble in Tahiti.

La ricchezza melodica («La melodia è l’elemento supremo della musica, ciò che rende un compositore veramente tale») si abbina a una vivacità ritmica che cerca la sua «americanizzazione» nell’uso di materiali tratti dal jazz e dalla tradizione musicale africano-americana. Nel 1947, il periodico Esquire invitò Bernstein e Gene Krupa a dibattere sul tema: Il jazz ha influenzato la musica sinfonica? In uno scritto estremamente articolato, Krupa rispose con un convinto «No» mentre Bernstein si pronunciò per un «Sì» appassionatamente motivato: «Cosa c’è di più provocatorio e stimolante del partecipare a una discussione nella quale è evidente che entrambe le parti in causa hanno torto? Quando dico che entrambe hanno torto, è perché sono convinto che chi nega l’influenza del jazz sulla cosiddetta musica seria non sa capire i grossi sommovimenti artistici in atto, oppure ha qualche conto da regolare (…); e, d’altro canto, ci sono pure quelli che sostengono con orgoglio che i lavori «jazzistici» di Stravinskij, Milhaud e Piston confondono le influenze con la moda. La vera importanza del jazz per un compositore consapevole è l’aver risolto contemporaneamente i due veri problemi: essere originale ed essere americano. Perché, una buona volta, ci siamo ritrovati con del materiale musicale di cui nessuno può negare l’importanza.

Se sei un vero americano, come fai a non capire un lavoro sinfonico che si richiama al jazz? (…) Lo Scherzo della mia sinfonia «Jeremiah» non fa certo venire in mente riferimenti jazzistici, eppure non avrei potuto scriverlo se il jazz non fosse parte integrante della mia vita. Perché la nostra musica «seria» è stata penetrata dall’aspetto più intimo del jazz. E non dovremmo ricercare una “jazzità” superficiale ma un’influenza ben più profonda: le relazioni incrociate nella scrittura melodica, il sentimentalismo tutto americano nell’armonizzazione, l’intensa libertà nel contrappunto, la fulgida timbrica strumentale che deriva in larga parte dall’approccio nero agli strumenti a fiato, l’allegria giovanile, salutare, ottimistica e legata all’aspetto percussivo o, allo stesso tempo, quella dell’uomo comune in libera uscita».

Per avere un’idea di cosa allora Bernstein considerasse un’assimilazione adatta del jazz da parte della musica accademica, occorre ascoltare la sua Sinfonia n. 1 «Jeremiah» (1944) che, per quanto essenzialmente fondata sulla cantillazione e su canti liturgici sinagogali, contiene molte parti in cui – come già faceva notare il compositore nel suo scritto in risposta a Gene Krupa – l’influenza africano-americana è evidente, soprattutto nel secondo tempo (Profanation: Vivace con brio), in cui sono presenti alcuni accenti irregolari e un tempo in 7/8. Nelle prime sette battute di Profanation Bernstein usa la croma come unità di tempo: il metro cambia da 6/8 a 8/8, 6/8, 8/8, 7/8 e 6/8, provocando una sensazione di irrequietezza. Le crome sono raggruppate in due, talvolta in tre, provocando l’impressione di accenti irregolari: il compositore offre persino chiare indicazioni per il direttore («Beat 8/8 in 3» nella seconda battuta e «Beat 7/8 in 3» nella sesta).

Non si tratta tanto di sincretismo (l’opera bernsteiniana è un brillante quanto inestricabile coacervo di linguaggi, vernacoli, tecniche, influenze) e neanche di un tentativo ante litteram di «Third Stream» – è evidente che Bernstein non ha intenzione di «(ri)scrivere» del jazz, mentre la sua scrittura riporta tracce sia del diatonismo coplandiano sia del motorismo neoclassico stravinskiano – quanto di una volontà estetica d’ibridazione nella quale il jazz fornisce una «pronuncia», una cadenza vernacolare e inconfondibilmente americana a un idioma che attinge contemporaneamente alla tradizione europea come a quella personale (la tradizione ebraica) dell’autore.

Lo stesso approccio (compreso l’uso brillante di contrappunto, poliritmi e blue notes) è riscontrabile nella Sinfonia n. 2 «The Age of Anxiety» (1949) così come nella Serenade, After Plato’s Symposium (1954), nella Sonata per clarinetto e pianoforte del 1942 (in cui, pur con un diverso pattern ritmico, Bernstein sembra alludere a Honky Tonk Train Blues, oltre a fare frequente uso di blue notes), in Touches per pianoforte (1981) o in Halil per flauto e orchestra da camera (1981). Le composizioni di Bernstein sfuggono a facili definizioni o etichette: grande ammiratore di certi lavori orchestrali di Gershwin, egli ne prosegue ed estende le intuizioni con un talento musicale che può solo definirsi geniale, una formidabile capacità di scrittura, un’insaziabile curiosità, una penetrante comprensione della mobilità espressiva vernacolare americana, una sensibilità culturale fuori del comune, un’inarrivabile capacità di comunicare senza sacrificare alcunché della propria integrità intellettuale.

Caratteristiche tutte riscontrabili al massimo grado in un peculiare capolavoro come West Side Story, pagina di teatro musicale che per molti versi rimane unica, espressione del desiderio di comporre un musical da una prospettiva macroscopica, con tutte le giustificate ambizioni e il respiro di un’opera ma con un linguaggio musicale dall’elettrica fisicità che ottiene i più nobili risultati senza essere aristocratico, carico degli odori, inflessioni, accenti della poli-etnicità vernacolare statunitense.

West Side Story è il Fidelio americano, è Shakespeare riletto attraverso Tocqueville, è l’America alla spasmodica ricerca del sublime, è il dramma giocoso nel Nuovo Mondo, incrocio vertiginoso tra dramma e balletto, tra opera e teatro musicale, tra accademia e cultura popolare, fra tragedia shakespeariana e commedia musicale, tra Broadway e le periferie di New York. Capolavoro amato e odiato dal suo autore, che avrebbe voluto essere ricordato nei secoli più per i suoi lavori sinfonici che per una commedia musicale; non casualmente, delle varie edizioni discografiche del lavoro, proprio quella diretta da Bernstein nel 1984 è la meno credibile, sia per la ponderosa e letargica opulenza orchestrale sia per un cast vocale, «stellare» e operistico (Kiri Te Kanawa, Jessye Norman, José Carreras, Tatiana Troyanos), del tutto inadeguato e ai limiti del ridicolo nel dare vita a una poetica rilettura di Romeo e Giulietta ambientata fra le gang giovanili di New York.

Il criterio con il quale Bernstein si poneva di fronte a una pagina da dirigere era, notoriamente, domandarsi: «Saprà procurarmi un orgasmo?» Fu forse per questo che gli ci vollero quasi trent’anni prima di poter dirigere – in modo non casualmente distorto e persino perverso – il lavoro in cui forse egli meno s’identificava ma con il quale tutti lo identificavano. Già nel 1949 Bernstein, Jerome Robbins e lo scrittore Arthur Laurents avevano considerato l’idea di creare un lavoro di teatro musicale che trasportasse Romeo e Giulietta fra le rivalità e le tensioni delle gang giovanili di New York. Inizialmente intitolato East Side Story, avrebbe portato in scena l’amore fra una ragazza ebrea e un giovane cattolico del Lower East Side, una relazione contrastata da differenze religiose e dalle appartenenze a diverse street gangs. Il progetto venne abbandonato per poi essere ripreso alla fine del 1955, dopo un casuale incontro fra Bernstein e Laurents. Alla fine, Bernstein, Robbins e Laurents decisero che l’azione avrebbe avuto luogo in un ghetto nell’Upper West Side: una contrastata storia d’amore tra un giovane polacco-americano e una ragazza portoricana.

Nuovo titolo: West Side Story. Ognuno dei tre autori aveva allora un carnet fitto d’impegni. Nel 1956, per esempio, Bernstein era preso dalla prima del suo Candide, che avrebbe avuto luogo l’1 dicembre. A novembre veniva nominato direttore principale aggiunto della New York Philharmonic Orchestra affiancando il leggendario Dimitri Mitropoulos, cui sarebbe subentrato nel settembre del 1958. Tra il dicembre del 1956 e il gennaio del 1957 Bernstein si trovò ad avere più di ventun impegni con l’orchestra, in aggiunta alle cinque incisioni discografiche ancora a realizzare per la Columbia, con la quale aveva firmato un contratto nell’aprile del 1956. Per non parlare di Omnibus, la popolare serie di conferenze televisive sulla musica che conduceva per l’ABC e i ben presto leggendari «Young People’s Concerts» della New York Philharmonic, i cui diritti erano appena stati acquistati dalla CBS. Considerando anche una serie di imminenti impegni concertistici in Israele e in Sudamerica la realizzazione di un intero lavoro teatrale pareva pressoché impossibile. La genesi di West Side Story fu infatti caotica.

La vicenda che lo spettacolo intendeva narrare faticò a trovare produttori, poco attratti dalla sua dimensione tragica. Solo un prestito elargito da Roger Stevens, noto organizzatore di Broadway, salvò il progetto che inizialmente si era trovato senza autori: Bernstein e Laurents avrebbero voluto Betty Comden e Adolph Green, che erano impegnati in alcune riprese cinematografiche. Lo stesso Bernstein provò inizialmente a scrivere dei versi per le musiche, senza risultati di rilievo. Laurents aveva sentito commenti positivi su un giovane autore e compositore, Stephen Sondheim, ma i primi incontri si risolsero in un nulla di fatto. Fu il mentore di Sondheim, Oscar Hammerstein II, a spingerlo ad accettare. Come ricorda lo stesso Sondheim in Finishing the Hat: «Fu lui a convincermi che, se mi avessero offerto il lavoro, avrei dovuto accettarlo all’istante. A suo dire, lo show aveva un’idea fondante di grande interesse, oltre a offrire la possibilità di lavorare con tre dei più esperti musicisti e uomini di spettacolo in circolazione. (…) Una settimana dopo, quando Lenny mi telefonò per infitarmi a entrare nel gruppo, colsi subito la palla al balzo».

E fu proprio Sondheim a convincere Harold Prince e il suo socio Robert Griffith a produrre lo spettacolo, a sua volta diretto e coreografato da Jerome Robbins (che in West Side Story realizzò il proprio capolavoro, inaugurando non solo un nuovo, atletico, vitale e vibrante approccio alla danza ma facendo di un musical una vera e proprio Gesamtkunstwerk, un’opera d’arte totale). Laurents ricorda la forte impressione ricevuta sin dal primo ascolto della musica scritta per West Side Story: «Ciò che rende originale la musica americana per il teatro sono il vitalismo e la complessità ritmica, tutte qualità che si trovano in Bernstein, e a mio avviso tali qualità raggiungono l’apice in West Side Story, la miglior musica per il teatro mai scritta».

Tutta la drammaturgia di West Side Story è fuori del comune: i suoi quattro autori (che condividevano comuni radici culturali ebraiche, una stessa visione politica fortemente progressista, un’identica volontà di portare una ventata d’innovazione all’interno della macchina culturale americana) riuscirono a integrare in un unico lavoro teatral-musicale il canto, la recitazione e la danza, pur senza dimenticare precedenti esperienze come On Your Toes (1936) di Rodgers e Hart, con il suo celebre balletto Slaughter on Tenth Avenue, Oklahoma! (1943: un modello cui lo stesso Bernstein ammise di avere fatto riferimento) e Carousel (1945), cioè spettacoli che potevano vantare al loro interno cospicue e significative scene danzate che erano essenziali per la struttura narrativa. Il 19 agosto 1957 West Side Story (con scenografie create da Oliver Smith e luci curate da Irene Sharaff) intraprese il suo tryout a Washington per poi andare in scena brevemente a Filadelfia ma con un successo trionfale.

A New York lo spettacolo (con un cast comprendente tra gli altri Larry Kert, Carol Lawrence, Chita Rivera,

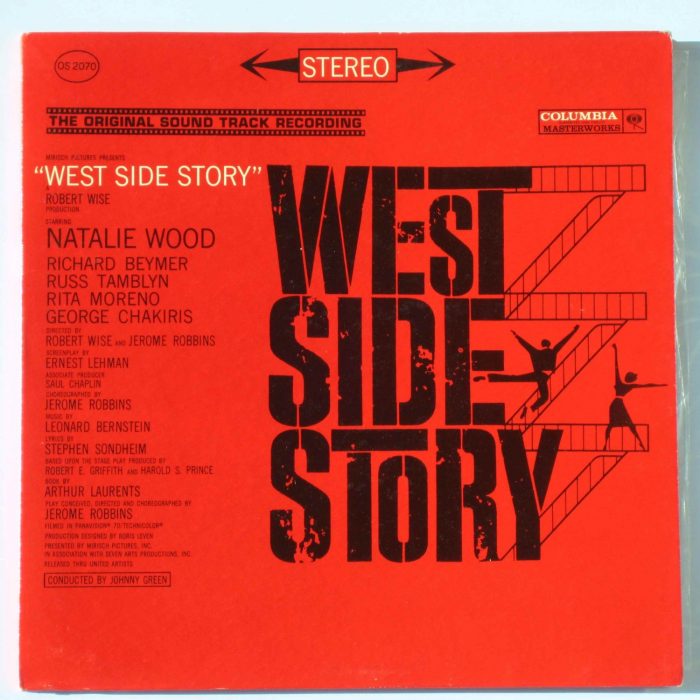

Reri Grist e Max Goberman a dirigere l’orchestra) ebbe 732 repliche al Winter Garden Theater, dove debuttò il 26 settembre 1957, prima di intraprendere un tour nazionale di due anni e accumulare nel 1960 (all’Alvin Theatre e di nuovo al Winter Garden Theater) altre 253 repliche. Nel 1961 West Side Story divenne un film diretto da Jerome Robbins e Robert Wise, con Natalie Wood, Rita Moreno e George Chakiris (più un giovanissimo Eliot Feld). Premiato con dieci Oscar, fu il vero motore del successo dello spettacolo (che in patria non era stato particolarmente incoraggiato o premiato dalla critica: il Tony Award del 1957 andò a The Music Man di Meredith Willson), ormai applaudito in tutto il mondo, tanto che a Parigi rimarrà in cartellone per 249 settimane. Da allora esso è entrato di diritto a far parte della storia della cultura americana.

Di questo ibrido straordinario fondato sul tritono si potrebbe parlare e scrivere a lungo: dallo schioccar di dita con cui l’opera ha inizio sino alla sua tragica conclusione, West Side Story è un impressionante ritratto musicale dell’America urbana con i suoi linguaggi, i suoi vernacoli, i suoi suoni e ritmi, i suoi movimenti, la sua vitalità, il suo dinamismo, le sue nevrosi, le sue ossessioni: diatonismo, l’incomparabile vena melodica di Tonight, Somewhere o Maria, estrema sofisticazione armonica applicata a materiali vernacolari, jazz, blues, il travolgente e virtuosistico mambo di The Dance at the Gym, cha-cha, ambiguità tonali, dissonanze (si pensi a Cool, pagina «abbigliata» jazzisticamente in cui dissonanza, denso cromatismo e atonalità vengono utilizzati con rara efficacia espressiva), il seis e lo huapango di America, il vaudeville parodistico di Gee, Officer Krupke, Bernstein si esprime quasi cinematograficamente attraverso un caleidoscopio di materiali estratti dall’inconscio americano. Forse proprio questa sua fagocitante inclusività ha spinto non pochi esponenti del jazz a rileggere alla loro maniera West Side Story, come Cal Tjader, André Previn, Dave Brubeck, Buddy Rich, Stan Kenton, Dave Grusin e altri che trovate nel nostro cd.

Lavoro iconico, West Side Story ha aperto la strada al nuovo teatro musicale americano e a pagine di vasto respiro come Gypsy, Sunday At the Park With George e Into The Woods di Stephen Sondheim. E non ha mancato di esercitare la sua influenza su molta produzione operistica americana degli ultimi decenni, oscillante verso il cosiddetto crossover nella speranza di scrivere «The Great American Opera» e di indurre il pubblico statunitense ad amarla. Ma forse non si sbaglierebbe se si affermasse che «The Great American Opera» è stata già scritta, ed è West Side Story, inimitabile come inimitabile è stato il suo autore, una delle più importanti figure musicali di tutti i tempi. Perché, come scriveva Ned Rorem: «Gli artisti non sono diversi da chiunque altro, anzi; quindi Bernstein non è diverso dagli altri artisti. Il fatto è che nessun artista è uguale a lui».

Gianni Morelenbaum Gualberto