Il quartetto di Dave Brubeck, dominatore assoluto della scena jazzistica statunitense degli anni Cinquanta e dei primissimi Sessanta, è un oggetto ingombrante che, nella sua forma più conosciuta, non si sa mai da quale parte affrontare. In primo luogo, si tratta di uno strano mostro a tre teste, considerando sfalsato, rispetto a quello dei colleghi, il pur fondamentale ruolo dell’impeccabile contrabbassista Eugene Wright. Brubeck, il leader (più per la propria capacità imprenditoriale e per l’atavica pigrizia di Paul Desmond), è compositore di pregio e pianista quanto mai eccentrico: capace di uno swing poderoso e, allo stesso tempo, di notevole delicatezza, non ha mai esitato – se del caso – a mostrarsi rutilante, ampolloso, a volte pacchiano. «Ogni tanto mi accusano di essere pomposo, eccessivo, come se si trattasse di una trappola in cui io non possa fare a meno di cadere», dichiarava all’epoca lo stesso Brubeck. «Ma cosa ne sapete voi, rispondo io. Se e quando voglio apparire esagerato, si tratta di una scelta del tutto personale. Ho i miei buoni motivi».

«DAVE BRUBECK È RIUSCITO A SOPRAVVIVERE ALLA POPOLARITÀ. DICO QUESTO PERCHÉ CHI SI OCCUPA DI JAZZ È SPESSO COLPITO DA UNA CURIOSA FORMA DI SNOBISMO PER LA QUALE, APPENA UN ARTISTA RAGGIUNGE UN PUBBLICO PIÙ VASTO DELLA CONSUETA E RISTRETTA CERCHIA DI APPASSIONATI, PERDE AUTOMATICAMENTE OGNI INTERESSE. ED È UN’IDEA DAVVERO SCIOCCA. BRUBECK, FORSE PIÙ DI OGNI ALTRO, HA DIMOSTRATO CHE UN ARTISTA PUÒ RIVOLGERSI A UN PUBBLICO ENORME SENZA PERDERE UN BRICIOLO D’ORIGINALITÀ» (GODDARD LIEBERSON, 1959)

A fianco di questa «violenza controllata» spiccano il Martini Dry del sax contralto di Paul Desmond, uno dei più diabolici improvvisatori della storia del jazz, e la poderosa estroversione del gioco batteristico di Joe Morello, dotato di sovrumane capacità tecniche e spettacolari (ovvio, e certo non invidiabile, come si è detto, il compito del concentratissimo Wright, che funge da tessuto connettivo del gruppo e che non può permettersi, neanche per un istante – o ben di rado – divagazioni personali).

MUSICA E MARKETING

Abbiamo così un quartetto in cui tre membri passano il tempo a tirare la coperta ciascuno dalla propria parte, un gruppo la cui poetica è principalmente basata sul contrasto, sull’eccesso, sullo scontro. Abbiamo un leader che, a differenza di un Miles Davis o un Duke Ellington, non è tanto interessato a ricomporre in un tutto organico e a piegare alla propria volontà il contributo dei suoi collaboratori, quanto ad aizzarne sempre più le idiosincrasie, mirando a formare un collage di elementi volutamente inconciliabili la cui giustapposizione finisce per creare, non si sa come, oggetti sonori dallo strano e inspiegabile fascino. Nelle mani di un geniale esperto di marketing jazzistico come Brubeck, il sassofono di Desmond – con il suo misterioso, apparentemente etereo fascino, con l’implacabile logica delle sue improvvisazioni, veri e propri sudoku di difficoltà estrema, la cui soluzione appare sempre inesplicabile ma si rivela ogni volta come l’unica possibile – si trasforma in una poderosa arma di distruzione, tale da costringere l’ascoltatore a drizzare sempre e comunque le orecchie. È il ben noto effetto della doccia scozzese, per accentuare il quale Brubeck non esita ad autocastrarsi ricorrendo a improvvisazioni spesso volutamente grevi e monolitiche, incrostandosi su densi grumi accordali che tentano il più possibile di accumulare scorie destinate a essere spazzate via dalla machiavellica logica desmondiana.

Naturalmente Brubeck, da musicista intelligente qual è, non si è limitato a usare quest’unica procedura, invertendone spesso i fattori per arrivare comunque ad analoghi risultati: a testimonianza di un approccio più soft alla materia, può essere utile ascoltare un brano come Bru’s Blues, tratto da un album ormai dimenticato (anche perché mai riedito su Cd) come «Jazz Goes To Junior College» (Columbia, 1 maggio 1957) e in cui è Desmond a dare il via ai giochi con quello che è senza alcun dubbio uno dei suoi assoli più geniali, una fantasmagoria di idee inesauribili governate da una logica terrificante, che si chiude con una serie di salti d’ottava dal sapore assolutamente braxtoniano (e sappiamo con certezza, proprio per aver ascoltato anni fa questo brano in compagnia dello stesso Braxton, quanto assoli del genere abbiano influenzato il fraseggio del sassofonista di Chicago).

LE BRUSCHE STERZATE

Dopo il breve assolo del contrabbassista Norman Bates – il cui nome verrà dato di lì a poco dallo scrittore Robert Bloch, grande appassionato di jazz, al protagonista del celebre romanzo Psycho… – è il turno di Joe Morello, molto controllato e swingante, e infine tocca a Brubeck, che poco alla volta scardina la coolness dell’esecuzione impelagandosi in una piramide di accordi in controtempo non molto dissimile da certe atmosfere di Lennie Tristano. Il truculento climax accordale, poi, si stempera di colpo grazie al rientro di Desmond, e i due si rimpallano per qualche chorus idee e contrappunti prima di sfumare, assieme, nel nulla. Niente di che, come si sarà visto, anche perché il brano è totalmente improvvisato, ma in questi dieci minuti non esiste attimo in cui l’ascoltatore distratto non venga subito richiamato all’ordine da qualche brusca sterzata, sia melodica (quando la palla è tra le mani di Desmond) sia ritmica (quando tocca a Brubeck) e, per finire, contrappuntistica (il duetto conclusivo).

In realtà questa musica viene da lontano. «Nel 1951, quando Brubeck suonò per la prima volta a New York, fui molto colpito dalla profondità e dalla struttura delle sue armonizzazioni, fatte con molte più note di quante mi fosse mai capitato di sentire. E possedevano anche un impulso ritmico che sapeva coinvolgermi. Non credo che questa musica sia oggi importante tanto per i suoi contributi passati, quanto per il vuoto che servì a riempire». Si tratta di una dichiarazione rilasciata da Cecil Taylor ad A.B. Spellman e da questi riportata nel suo celebre volume Four Lives In The Bebop Business. Allo stesso modo Ted Gioia, in quello che resta forse il saggio più completo e analitico mai dedicato al pianista californiano e contenuto in West Coast Jazz, un libro del 1992 purtroppo mai tradotto nella nostra lingua, elenca i quattro principali motivi per cui la critica jazzistica, negli anni Cinquanta, aveva finito per disprezzare la musica di Brubeck: 1) il suo gruppo guadagnava più del Modern Jazz Quartet; 2) il pianista era finito sulla copertina di Time; 3) Duke Ellington non era finito sulla copertina di Time; 4) il quartetto di Brubeck non somigliava affatto a quello di Gerry Mulligan.

FORTUNA NEI CAMPUS

Ma Brubeck è sempre stato, fin dai suoi esordi, un eccellente venditore di se stesso e delle proprie idee musicali. L’idea formante di «Time Out», ovvero il costruire un intero album su tempi poco usati nel jazz come 9/8, 6/4, 5/4 o alternanze di 3/4 e 4/4, non fu che l’ennesima di una lunga serie di «astuzie» di marketing che il pianista sfornava a ripetizione. La migliore, e quella che avrebbe inscritto a lettere di fuoco nella mente dell’ascoltatore medio statunitense (soprattutto il meno esperto di jazz) il nome del quartetto, era stata quella di inserirsi – anzi, per essere più precisi, di crearlo dal nulla – nel circuito concertistico dei campus universitari. Nel febbraio 1954, quando il pianista iniziò a battere a tappeto i college di entrambe le coste, con qualche significativa puntata nel Midwest, come testimonia il live inciso a Oberlin, nell’Ohio, l’attività concertistica accademica era ancora in fase embrionale, se non del tutto inesistente. Aiutato dalla moglie Iola, Brubeck aveva scritto a tutti i campus di cui era stato in grado di trovare gli indirizzi, offrendo la disponibilità del suo gruppo. In breve fu sommerso dalle risposte, tutte positive, e pare che le tournée del quartetto, nello stesso 1954, si sviluppassero su calendari di sessanta concerti consecutivi, senza mai un giorno libero. Un simile fuoco di fila di esibizioni dette così al quartetto, che all’inizio vedeva dapprima Ron Crotty e poi Bob Bates (fratello di Norman) al contrabbasso e Lloyd Davis – presto sostituito da Joe Dodge – alla batteria, l’opportunità di sperimentare sul campo, oltre alle composizioni di Brubeck, le sempiterne ricostruzioni (meglio sarebbe definirle decostruzioni) di celebri standard cui il pianista si era sempre dedicato, fin dai giorni del trio con il vibrafonista-batterista Cal Tjader.

La poderosa accoglienza del jazz nei campus fece ben presto nascere nella mente di Brubeck (e della sua casa discografica di allora, la Fantasy dei fratelli Weiss) l’idea di pubblicarne le registrazioni dal vivo, dando così origine a un altro ricco mercato. Oltre al già citato «Jazz At Oberlin», apparvero così album incisi dal quartetto al Wiltshire-Ebell, alle università del Michigan e di Cincinnati, al Fullerton e al Long Beach Junior College, al College Of The Pacific, alla Berklee di Boston e così via. Questa grande quantità di registrazioni dal vivo, unita a quelle effettuate in locali più familiari all’appassionato di jazz come, per citarne solo alcuni, il Blackhawk di San Francisco e lo Storyville di Boston, il Basin Street Club di New York e il Blue Note di Chicago, contribuì in maniera determinante a rendere il nome di Brubeck una sorta di marchio di fabbrica, accettabile anche per chi del jazz sapeva (o voleva sapere) poco o niente, e comunque notissimo a ogni livello della cultura statunitense. Ma nella mente di Brubeck ronzava già da tempo, per non dire da sempre, il desiderio di forzare il convenzionale 4/4 del jazz e manipolarlo nei modi più disparati.

LIBERTÀ METRICHE

«Nel 1946, io e Cal Tjader iniziammo a sperimentare su qualcosa che ci pareva interessante, ovvero le suddivisioni metriche dei brani. Uno dei nostri arrangiamenti era scritto in 3/4 ma, nell’inciso, usava il 4/4, e questo perché sentivamo il bisogno di sfuggire alla consuetudine dei brani tutti composti in 2, in 3 o in 4. Fummo ben presto costretti a smettere, per l’incapacità di trovare altri musicisti in grado di adattarsi a questa idea. Così passai ad altro, e fu solo quando entrò nel gruppo Joe Morello che scoprii il suo interesse per analoghe procedure… ma era già il 1956». Così raccontava Brubeck a Mort Goode, negli anni Settanta. In realtà, il pianista non aveva mai smesso di giocherellare con questa intuizione, tentando spesso di infilarla, quasi di soppiatto, negli arrangiamenti di standard preparati per il quartetto. E, forse per caso, aveva trovato in Desmond un complice interessato. Per esempio, il magnifico Lover del 1954 che appare sul Columbia «Jazz: Red Hot And Cool» (e che, all’ascolto, non sembra affatto un’incisione dal vivo, come sostenuto dalle note di copertina, ma un lavoro di studio con tanto di applausi posticci, vecchia abitudine della casa discografica) nasce da un’intuizione del sassofonista e costringe il batterista (qui Joe Dodge) a tenere il 4/4 mentre il resto del gruppo suona in 3.

IN EUROPA E OLTRE

Dal 1956 al 1959 il quartetto di Brubeck consolidò la sua fama statunitense ma anche internazionale, grazie soprattutto – e ancora una volta – alle esibizioni dal vivo. Il festival di Newport rappresentò una vetrina importante, come testimoniano i bei dischi laggiù incisi nel 1956 e nel 1958 (il secondo con il contrabbassista ellingtoniano Joe Benjamin) e le numerosissime presenze degli anni successivi (un Cd di inediti brubeckiani dalle apparizioni a Newport nel 1961, 1963 e 1964 è allegato alla ristampa di «Time Out» appena edita dalla Sony). Ancora più importante fu una densa tournée europea ed extraeuropea in due parti, sotto l’egida del Dipartimento di Stato, che toccò dapprima Germania e Danimarca e, qualche mese dopo, Polonia e Regno Unito, oltre che Turchia, Afghanistan, Persia, Iraq, India, Ceylon, offrendo anche ai non statunitensi la possibilità di ascoltare di persona quei musicisti di cui tanto parlavano non solo le riviste specializzate ma anche la stampa generalista.

OMAGGIO A WALT DISNEY

Ma il problema, per Brubeck, era la non particolare brillantezza delle sue ultime produzioni discografiche; certo, alla loro base c’era sempre un’idea formante, ma il pianista stava iniziando a grattare il fondo del barile: album carini, senza dubbio, ben fatti e con qualche sprazzo di originalità (le canzoni dei film di Walt Disney, un album di «impressioni» statunitensi, un altro legato alla musica del Deep South), ma lo scarto tra il successo concertistico e i compitini discografici iniziava a farsi sentire, malgrado la capacità di penetrazione sul mercato da parte della Columbia. A voler essere precisi, anche in un album di estrema gradevolezza come «Dave Digs Disney» Brubeck era riuscito a infilare un brano sovversivo come la sua rivisitazione di Someday My Prince Will Come, diabolico esercizio di suddivisioni ritmiche in cui la batteria viaggia in 4/4, il contrabbasso in tre e sassofono e pianoforte sono liberi di scegliere in quale dei due tempi suonare. Addirittura, sotto l’assolo di pianoforte, Morello usa la cassa in due segnando i 3/4 su piatto e rullante, mentre Brubeck si lancia in una delle sue tipiche prestazioni politonali: mano sinistra in La bemolle maggiore, destra nella tonalità d’impianto di Fa maggiore.

VIOLATA LA REGOLA

I primi segni della svolta apparvero nell’estate del 1958, con l’incisione di una serie di brani destinati a essere inclusi nell’album «Jazz Impressions Of Eurasia». Si tratta di un disco splendido e molto sottovalutato, che in certi brani (Calcutta Blues, per esempio) anticipa di una decina d’anni simili e celeberrime esplorazioni ellingtoniane («The Far East Suite», «The Afro-Eurasian Eclipse») e dimostra, per l’ennesima volta, la volontà di forzare i confini.

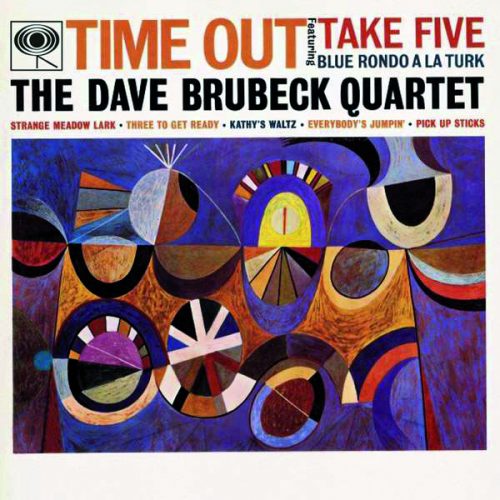

Ma fu solo con «Time Out», inciso tra il giugno e l’agosto del 1959, che tutti i nodi vennero al pettine e lanciarono Brubeck e Desmond verso il trionfo planetario. Per certi versi, il clamoroso successo di questo album è un autentico mistero. Significativa, per dire, la violazione totale di tutte le disposizioni impartite all’epoca dalla Columbia: ovvero l’obbligatoria presenza di almeno uno standard (in «Time Out» i brani sono tutti originali, uno di Desmond e gli altri sei di Brubeck), la rigorosa aderenza al 4/4, così che la musica potesse essere usata anche per ballare, e la foto dell’artista (o un suo ritratto pittorico) in copertina. Per quanto riguarda quet’ultimo aspetto, è utile qui rimarcare il magnifico lavoro di Sadamitsu Neil Fujita, autore anche del dipinto astratto che adorna il coevo «Mingus Ah Um». Da tempo, Fujita lavorava come art director alla Columbia, e aveva una vecchia consuetudine con Brubeck (a lui si deve, tra le tante, la geniale idea della Columbia Jazzette usata per i due volumi di «Brubeck At Storyville»). Fujita, nato alle Hawaii nel 1921 da famiglia giapponese – coetaneo, quindi, del pianista e mancato nel 2010 -è stato un genio della grafica, uno dei creatori dell’illustrazione di copertina, sulla scorta di un altro celebre designer come Alex Steinweiss, e a lui si devono – oltre che decine di magnifici Lp – anche celeberrime intuizioni per romanzi come Il padrino di Mario Puzo e A sangue freddo di Truman Capote.

Ma far passare tutto questo sotto il naso della più grossa casa discografica dell’epoca sarebbe stato oltremodo difficile, per non dire impossibile, se Brubeck non avesse avuto a disposizione un produttore geniale come Teo Macero (in quei giorni ancora alle prime armi nel settore ma già provvisto di idee fortemente innovative, come dimostra anche il suo lavoro per «Mingus Ah Um» di cui parla in questo stesso numero Brian Priestley) e, soprattutto, il diretto sostegno del presidente della Columbia, Goddard Lieberson, uno dei principali responsabili dell’introduzione del long playing sul mercato discografico e strenuo sostenitore, tra i tanti, di Glenn Gould e Duke Ellington. La felice intuizione di Lieberson, davanti a un prodotto che aveva suscitato non poche perplessità tra la dirigenza dell’etichetta, tanto che già si parlava di un secco no alla pubblicazione del disco, fu quella di decidere in prima persona di far uscire un 45 giri che accoppiava quelli che, a suo avviso, erano i brani in possesso di maggiore richiamo radiofonico: Take Five e Blue Rondo A La Turk.

DESMOND RACCONTA

Il singolo ebbe un successo strepitoso (il 45 giri pubblicato dalla Cbs olandese, invece, accoppiava Take Five a Three To Get Ready), tanto da trascinare le vendite dell’Lp a livelli inauditi per l’epoca: nel 1961, un memorandum della Columbia indirizzato alla propria forza vendite parlava di 250mila copie vendute in poco più di un anno, cifra di gran lunga superiore a quella allora raggiunta dal contemporaneo «Kind Of Blue», che si rifarà in seguito con gli interessi.

È senza dubbio Take Five, quindi, ad aver segnato i destini di «Time Out». Curiosamente, e come molti tendono a ignorare, non si tratta di una composizione di Brubeck ma di Paul Desmond. Non molto tempo dopo la pubblicazione del disco, richiesto di una descrizione del proprio brano, il sassofonista (che amava le parole e la scrittura forse più della musica, e al quale solo una congenita pigrizia e un clamoroso penchant per la bella vita – nell’ordine: donne, soprattutto le mogli degli amici, whisky e sigarette – riuscirono a impedirgli di intraprendere con serietà la carriera letteraria) inviò alla Columbia una breve nota dattiloscritta sulla carta intestata dell’Hotel Wellington di New York, sua residenza dell’epoca: «Take Five è un rapido schizzo in 5/4 inteso soprattutto come siparietto a beneficio del pentagonistico assolo del mio batterista preferito, Joe Morello. Il contributo di Joe alla versione registrata è purtroppo assai più breve di ciò che lui stesso è capace di fare dal vivo, ma basta a rendere l’idea. Se tenere il tempo di questo brano può crearvi qualche problema – e ci può anche stare – potete sempre ricorrere alle dita di una mano (partendo dal pollice). La melodia in quanto tale è una mia invenzione tirata su in cinque minuti nel corso della seduta d’incisione, ed è formata da svariati frammenti ripescati qua e là, in particolare mentre mi trovavo davanti a una slot machine a Reno, che continuava a mangiarmi spiccioli rumoreggiando con un minaccioso 5/4. Per pareggiare le mie perdite a quella macchinetta, le royalties di Take Five dovranno superare la somma di 47 dollari, ma è così che vanno le cose nel mondo dello spettacolo».

«Ma il pianoforte dov’è?» di Paul Desmond

È l’alba. Una station wagon si ferma davanti alla reception di uno sconosciuto motel nel new jersey. entrano tre uomini: il pallido, l’arcigno, il silenzioso (perché è così che si chiamano). la perfetta scena d’apertura – prima dei titoli di testa – per qualche loschissimo film su una rapina in banca? sbagliato. Si tratta del quartetto di Dave Brubeck, qualche anno fa, all’inizio di una giornata di lavoro. Abbiamo un contratto (un’offerta che avremmo fatto meglio a rifiutare) per due concerti alla fiera statale di Middleton, nella Orange County e Brubeck è uno che ama arrivare in orario. Così, verso mezzogiorno, ci mettiamo sulle tracce di un camion che trasporta fieno per poi, finalmente, riuscire a scovare il tizio che ha firmato il contratto. Corpulento, paonazzo, brusco e infastidito (proprio come i nomi dei soci di uno studio legale del New Jersey) e, con ogni evidenza, più abile nel valutare il bestiame che nell’organizzare concerti di jazz, il tizio ficca il capo nel finestrino della station wagon, nella quale sono stipati quattro musicisti, un contrabbasso, una batteria e carabattole assortite; e, per la prima e unica volta in diciassette anni di vagabondaggi attorno al mondo, ci sentiamo porre la fatidica domanda: «ma il pianoforte dov’è?»

ISPIRAZIONE IN TURCHIA

Nel Dvd che completa la nuova edizione dell’album, Brubeck racconta invece la genesi di Blue Rondo, facendola risalire ai tempi della tournée per il Dipartimento di Stato. «Ero in Turchia e, a piedi, mi dirigevo a una stazione radio in cui dovevo essere intervistato. M’imbattei in un gruppo di musicisti di strada che suonavano un brano in 9/8, ma non suddiviso in 3+3+3, come di consueto, bensì in 2+2+2+3. Così mi dissi che, al ritorno a casa, avrei provato a scrivere un pezzo basandomi su quel ritmo. Ecco come nacque l’idea base». La versione dell’album, la prima di moltissime altre (quasi tutte dal vivo), alterna il 9/8 al 4/4 anche all’inizio dell’assolo di Desmond, per poi distendersi in un roccioso 4/4 che ubbidisce al classico principio brubeckiano della doccia scozzese: tensione seguita da relax. L’entusiasmo con cui il gruppo affronta l’esecuzione è perfettamente udibile nello stacco fin troppo veloce (il tempo fluttua diverse volte) e in una serie di piccoli errori, così come di fischi d’ancia che, forse, avrebbero dovuto suggerire una nuova take non fosse stato proprio per la tangibile spontaneità, per la carica che pervade tutto il brano.

Questo, secondo noi, è un punto importante. Per quante critiche possa aver ricevuto la musica di Brubeck, non bisogna mai dimenticare che il quartetto era essenzialmente un gruppo nato per suonare dal vivo, e come tale si prendeva dei rischi non indifferenti, privo com’era della paura di sbagliare. Tutto si può dire, ma non che questa musica scelga le strade più comode. E il diabolico Kathy’s Waltz, dedicato a una delle figlie di Brubeck (Cathy, in realtà; l’errore fu della Columbia e tale è rimasto) ne è la prova: composizione di bellezza non inferiore a quella del tanto più celebrato Waltz For Debby di Bill Evans, si perde appassionatamente in un tripudio di ritmi incrociati, mescolando senza parere il 3/4 al 4/4 con uno splendido assolo di Desmond e uno di insolità sobrietà da parte del pianista.

Strange Meadow Lark è uno dei più bei temi brubeckiani, esposto dal pianista in completa solitudine, rubato, fin quando l’entrata di Desmond non stabilisce un comodo medium tempo e dà l’avvio all’ennesimo assolo geniale del sassofonista, un trionfo di logica implacabile che lascia stupefatti. Three To Get Ready, invece, sembra voler tornare all’epoca degli esperimenti di Brubeck con Cal Tjader: un valzerino (alla Haydn, scriveva Steve Race nelle note di copertina dell’album originale) che alterna due battute in 3 a due battute in 4/4, non solo per il tema ma anche durante gli assoli: una struttura gestita dal quartetto con suprema disinvoltura.

MA NON FINISCE QUI

Everybody’s Jumpin’ ripete in sostanza il medesimo schema, alternando questa volta il 4/4 al 6/4 (ma gli assoli viaggiano in 4). Il tutto è coronato da un breve ma riuscitissimo intervento di Joe Morello, una sorta di assolo «parlante» alla Max Roach che lascia capire appieno l’enorme abilità di questo sottovalutatissimo batterista. Il conclusivo Pick Up Sticks è scritto in 6/4 e si basa su un ostinato di sei note affidate al contrabbasso e ripetute, senza alcuna variazione, per oltre quattro minuti. Sopra di esse si dipanano gli interventi di Desmond, lucido come suo solito, e di un percussivo Brubeck, mentre la lunga dissolvenza del brano è guidata da Morello (e Brubeck accompagna in 4/4).

Ovviamente l’enorme successo del disco spinse la Columbia a chiedere a Brubeck di proseguire su questa falsariga. Nel 1961 nacquero così, tratti da un denso gruppo di sedute di registrazione, i brani destinati a essere raccolti in «Countdown – Time In Outer Space», dalla vaga connotazione astronautica e in «Time Further Out», ispirato quest’ultimo a un celebre quadro di Joan Miró e a tal punto interessato a capitalizzare sulla stranezza delle suddivizioni ritmiche da indicarle esplicitamente in copertina.

Abbiamo così due brani in 3/4 (tra cui il famoso It’s A Raggy Waltz, studio sul secondary rag), uno in 4, ben due in 5/4, uno in 6, il bello e complicatissimo Unsquare Dance in 7/4, un boogie alla eight to the bar e uno dei capolavori compositivi del pianista, il surreale e nostalgico Blue Shadows In The Street, in 9/8. Da «Countdown – Time In Outer Space» è giusto invece segnalare l’ennesimo 5/4 a beneficio di Morello, quel Castilian Drums in cui l’assolo del batterista «intende riflettere il suo interesse per la tecnica delle tabla», in un curioso ibrido che vede Brubeck raddoppiare il tempo, durante il proprio assolo, per imitare la chitarra flamenco. E per chiudere il cerchio Eleven Four, dallo stesso album, si spinge fino a esplorare l’11/4.

Abbiamo così due brani in 3/4 (tra cui il famoso It’s A Raggy Waltz, studio sul secondary rag), uno in 4, ben due in 5/4, uno in 6, il bello e complicatissimo Unsquare Dance in 7/4, un boogie alla eight to the bar e uno dei capolavori compositivi del pianista, il surreale e nostalgico Blue Shadows In The Street, in 9/8. Da «Countdown – Time In Outer Space» è giusto invece segnalare l’ennesimo 5/4 a beneficio di Morello, quel Castilian Drums in cui l’assolo del batterista «intende riflettere il suo interesse per la tecnica delle tabla», in un curioso ibrido che vede Brubeck raddoppiare il tempo, durante il proprio assolo, per imitare la chitarra flamenco. E per chiudere il cerchio Eleven Four, dallo stesso album, si spinge fino a esplorare l’11/4.

Ma a questo punto il jazz stava già cambiando. L’affermazione di Ornette Coleman, l’ascesa di John Coltrane e, a livello più generale, l’esplosione internazionale della bossa nova seppero spostare con rapidità l’attenzione del pubblico verso altre esperienze. Come quasi tutti i jazzisti veterani, anche Brubeck cedette alla nuova musica venuta dal Brasile con un gradevole «Bossa Nova Usa» dovuto senz’altro all’enorme interesse di Desmond per il genere (come dimostra il bel «Bossa antigua» inciso dal sassofonista per la Rca) e tentò di rivisitare a suo modo il My Favorite Things coltraniano con l’album omonimo dedicato a Richard Rodgers.

Gli esperimenti con le suddivisioni ritmiche non furono dimenticati, anzi; erano ormai entrati a far parte a pieno titolo della poetica brubeckiana, come dimostrano «Jazz Impressions From Japan» e uno dei più bei dischi del quartetto, «Jazz Impressions Of New York», nato in origine come colonna sonora di una serie Tv. Anche «Time Changes» del 1963 e, soprattutto, il bel «Time In» del 1965, che presenta una serie di modernissime composizioni di alto livello, influenzate senza dubbio dai recenti sommovimenti del jazz, danno ormai per scontati i tempi più insoliti, eseguiti con suprema nonchalance e disinvolta freschezza. Ad ascoltare 40 Days, in particolare (è anch’esso in 5/4) sembra di trovarci davanti a un brano dei Masada di John Zorn.

È quindi il momento di riscoprire questa musica, che a distanza di mezzo secolo mantiene tutta la sua carica vitale. Un pezzo importante di storia del jazz, che rischia di essere ignorato dalle giovani generazioni e dimenticato da quelle più vecchie; una musica in cui lo stupore quasi infantile di smontare e ricomporre un oggetto per vedere «come funziona» non si è mai separato da un’autentica passione e una clamorosa generosità nei confronti del pubblico.

Luca Conti