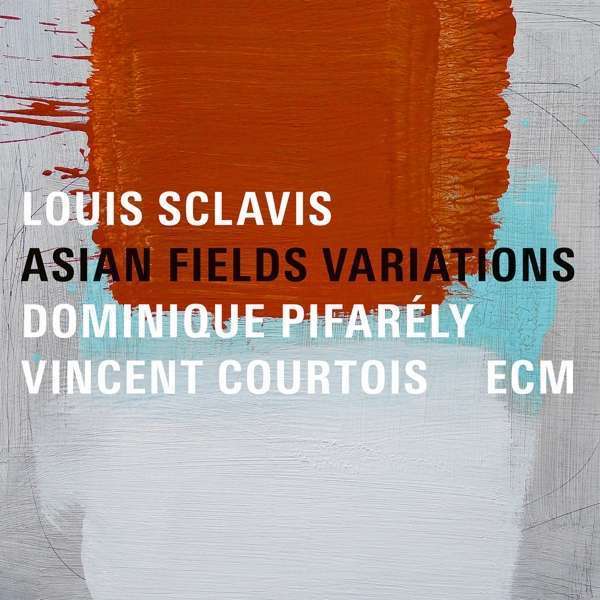

Louis Sclavis, direi di partire dalla prima cosa che ci si rivela, di ogni cd: la copertina. Su quella dell’ultimo nato, «Asian Fields Variations» compare un bell’informale del pittore svizzero Mayo Bucher in cui è evidente la discontinuità rispetto ai tuoi album più recenti, specificatamente su ECM: è molto colorata, per quanto sobria, laddove nelle precedenti dominava il nero, una timbrica scura, asciutta, quasi minimale. C’è una ragione particolare?

Questa volta desideravo una copertina ricca di colore e non avevo nessuna mia foto che mi soddisfacesse, come nei miei tre precedenti album. A quel punto tutti e tre abbiamo sposato la proposta dell’art director.

Ecco, appunto, dici «tutti e tre», dove gli altri due sono Dominique Pifarély e Vincent Courtois, due musicisti con cui hai una lunga consuetudine di musica insieme e che qui dividono con te la paternità del lavoro. Come lo collochi, in quest’ottica, all’interno della tua discografia?

Questo progetto, in effetti, è assolutamente collettivo. Non stiamo parlando del mio trio, ma di un gruppo che si chiama Asian Fields: Sclavis-Pifarély-Courtois. Abbiamo suonato per la prima volta con questo organico una quindicina di anni fa in una serie di concerti in Sudamerica e Africa. Poi, tre anni or sono, ho proposto a Dominique e Vincent in occasione di un festival che si tiene a Vaulx en Velin, nei pressi di Lione, di suonare di nuovo assieme con un repertorio interamente rinnovato e così tutto è ricominciato. Insisto nel dire che questo trio non è un progetto personale ma collettivo: ognuno di noi ha portato brani propri, composti appositamente per questo organico. E il risultato, trattandosi di una produzione ECM, è che anche Manfred Eicher ha fatto la sua parte. Di fatto si tratta quindi di una collaborazione a quattro.

Puoi specificare meglio il ruolo giocato da Manfred Eicher?

Manfred ha manifestato da subito una gran voglia di avere una parte importante nella realizzazione del cd. Aveva delle idee piuttosto precise sul lavoro da svolgere, su cosa voleva sentire da questo trio, per cui ha scelto in gran parte lui le composizioni e in generale la musica che doveva confluire nel disco. Ha lavorato con noi con passione ed entusiasmo, proponendoci per esempio di accentuare il peso dell’improvvisazione e di eseguire un solo a testa. Come contraltare, ha eliminato un po’ di scrittura e dei passaggi ritmici che non gli sembravano corrispondere al colore che voleva per questo cd.

Ritmo e colore, hai detto, due elementi chiave, nella loro particolarità, del lavoro. Partiamo dal primo: il trattamento del ritmo.

Posso dire che, relativamente alle mie composizioni, il lavoro sul ritmo è del tutto simile a quello dei miei cd precedenti.

Quindi non pensi che ci siano delle varianti. Personalmente trovo invece tutto molto più implicito (ci torneremo più avanti), quasi sottotraccia. Non pensi che lavorare a questo progetto specifico, anche nella compenetrazione fra le tre individualità, ti abbia indotto a un approccio un po’ diverso dal solito?

Quando scrivo non mi pongo mai domande di questo genere: cerco di trovare il migliore sviluppo possibile all’idea compositiva di partenza. In ogni caso, nella musica di questo trio ciascuno immette le proprie idee via via che il lavoro prende corpo e il risultato finale, anche in composizioni a firma singola, finisce per essere la somma delle nostre tre individualità, quindi ancora una volta un risultato di gruppo, collettivo.

Veniamo al colore – al tono, se preferisci – del lavoro, che definirei abbastanza prossimo a una concezione cameristica del far musica. Quali erano, in questo senso, le vostre intenzioni?

La nostra intenzione era semplicemente di suonare assieme, trovando un colore naturale e una buona alchimia fra i nostri tre modi, appunto, di suonare. Non abbiamo certo inteso riferirci alla musica da camera di più o meno diretta emanazione classica, ma è d’altra parte evidente che clarinetto, violino e violoncello evochino per forza di cose certe atmosfere, ancor più nel momento in cui il nostro grande piacere personale era – ed è – quello di suonare il più possibile interamente acustici.

Individui qualche parentela fra questo lavoro e l’appena precedente «Ida Lupino» inciso con Guidi, Petrella e Cleaver?

Sinceramente no, non ci trovo alcun rapporto. La registrazione di quel disco è stata molto rapida e breve. Manfred mi ha proposto più o meno all’ultimo momento di suonare qualche brano col trio che hai citato. Ho scoperto la musica sul posto; una musica, peraltro, in buona parte improvvisata, senza che si fosse discussa in precedenza una particolare linea da seguire. Lo stesso vale per i concerti.

Parliamone un attimo, dell’aspetto concertistico. Il tour che segue questo «Asian Fields Variations» non tocca l’Italia, dove per contro un tempo eri di casa. Qual è il tuo attuale rapporto col nostro Paese?

Ci verrò proprio col gruppo di «Ida Lupino» in estate e ho pure un progetto con l’artista visivo-gestuale Ernest Pignon sull’isola di Procida. Circa il tour che accompagna l’uscita di «Asian Fields Variations», al momento non ci sono date italiane, ma spero che proprio la diffusione del cd possa creare delle opportunità in questo senso. Un po’ dappertutto, del resto, il denaro destinato alla cultura si riduce sempre di più e i festival jazz, in Italia come in Francia, hanno oggi mezzi inferiori al passato.

Qual è attualmente il tuo rapporto col sax soprano, che hai praticamente abbandonato da anni, almeno su disco: l’ultimo in cui lo suoni dovrebbe essere «Eldorado Trio» con Craig Taborn e Tom Rainey, edito da Clean Feed nel 2010, e nei dischi interamente tuoi l’assenza del soprano è ancora più lunga.

Diciamo che non ho avvertito il bisogno del soprano nei miei progetti più recenti, sia a livello di suono che di idee da sviluppare. Lavoro molto sui clarinetti e avverto dentro di me, in particolare, un piacere crescente di approfondire il mio rapporto col clarinetto basso.

E a quando un nuovo album tutto a tuo nome?

Conto di registrare presto col mio nuovo quartetto, invitando se possibile il flautista Magic Malik, così come vorrei incidere col pianista Benjamin Moussey, che fa parte dei miei ultimi due progetti e col quale mi esibisco molto spesso in duo.

Quale fase della tua vita artistica ti senti di attraversare attualmente?

Sempre la stessa da quarantacinque anni: suonare una musica in gran parte ispirata dai musicisti con cui mi trovo a interagire, cosa che mi impone di fare sempre nuovi incontri, con regolarità, con l’esigenza e anche il piacere, in parallelo, di tenere in piedi un mio gruppo per diversi anni. Sono poi invitato puntualmente da altri artisti – musicisti, ma anche danzatori, artisti visivi, teatranti… – a condividere progetti nuovi o anche solo un singolo concerto, il che mi arricchisce molto.

Qualcosa che non ti ho chiesto e che invece avresti piacere di dire.

Non ci sono più gli scambi fra musicisti europei che c’erano un tempo. Ci conosciamo sempre meno, mentre sarebbe preciso dovere degli artisti e delle istanze culturali in genere creare dei legami, evidenziare lavorando insieme ciò che ci unisce, e che tutto ciò funziona. Questo progressivo inaridirsi dei rapporti non potrà che condurci a una catastrofe annunciata.

Alberto Bazzurro