Personaggio tra i più amati e controversi della storia del rock, David Bowie si è spento a 69 anni appena compiuti nella città dove ormai risiedeva da tanto tempo, New York; ennesimo lutto di un 2016 iniziato molto male per gli appassionati di musica. La sua è stata un’uscita di scena perfetta, attentamente pianificata come le tante svolte della sua carriera. La chiusura di un cerchio e il compimento di un percorso, dopo il debutto del musical Lazarus e l’uscita del suo ultimo album «Blackstar», peraltro di gran lunga il migliore che abbia realizzato dagli anni Ottanta a oggi: testamento spirituale e insieme riflessione sulla (propria) morte condotta sul filo di una sensibilità acutissima per il contemporaneo.

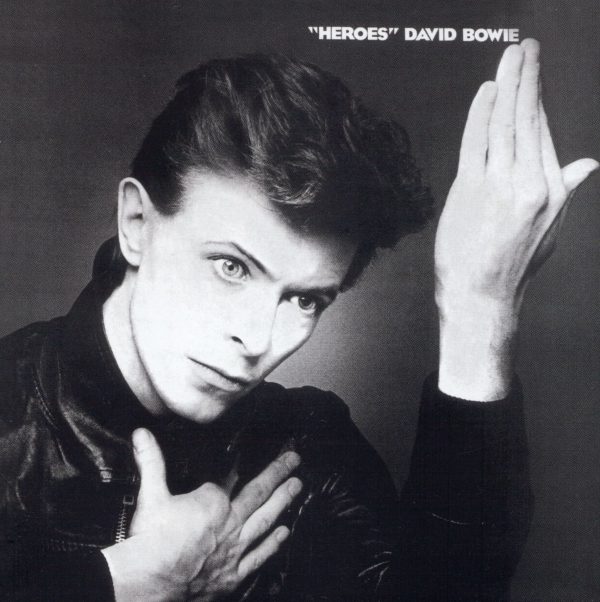

Artista pop cresciuto alla scuola di Lindsay Kemp, di Andy Warhol e dei Velvet Underground, Bowie ha incarnato via via la fascinazione per lo spazio ai tempi di Space Oddity (1969, l’allunaggio), l’ambiguità sessuale e identitaria degli anni glam con il personaggio di Ziggy Stardust, il dandismo estremo degli anni soul nei panni del Duca bianco, le avventure cinematografiche e teatrali tra Brecht e distopie totalitarie, peraltro trasportate anche in musica con il concept-album «Diamond Dogs», fino alla cosiddetta trilogia berlinese («Low», «Heroes» e «Lodger») permeata da un senso tragico della fragilità e insieme fotografia di un momento storico fatto di profondo malessere e cambiamento; era l’epoca del no-future dei punk, della crisi economica e politica in tutto l’Occidente, della fase terminale e più acuta della guerra fredda, rispetto alla quale Berlino era una sorta di sismografo e di plastica rappresentazione. Questa serie di esperienze che potrebbero riempire quattro-cinque vite si svolgono nel giro di un decennio (1969-1979) nel corso del quale David Bowie dimostra una grande capacità di fiutare l’aria del tempo prima e meglio di altri, e di incarnarne con talento e visionarietà tutte le convulsioni.

Ciò che è venuto dopo è stato più o meno riuscito ma certo meno necessario: il divertentismo di «Let’s Dance», peraltro il suo disco più venduto di sempre, all’inizio degli anni Ottanta, la breve stagione da crooner in coincidenza con la partecipazione al film Absolute Beginners, poi la riscoperta del rock, il misurarsi con l’elettronica.

Tutto legittimo, nulla di troppo banale ma anche nulla per cui strapparsi i capelli: David Bowie si è goduto la sua dorata vita di star ricchissima e appartata, cercando di restare vivo e non perdere contatto con il suo tempo, esigenza primaria per un artista abituato a rielaborare gli stimoli assorbiti come una spugna da letture, ascolti, visioni, esperienze artistiche. Intanto, ha anche fatto l’attore (in film di culto come L’uomo che cadde sulla terra o Merry Christmas Mr. Lawrence), il pittore, si è visto dedicare mostre celebrative all’altezza di un gigante del Novecento come la «David Bowie Is» (Londra, Victoria and Albert Museum, 2013) che ne ripercorreva vita e opere attraverso foto, costumi di scena, video, memorabilia.

In un certo senso, sembrava già consegnato alla storia e insieme immortale. Nel 2016, invece, la doppia smentita. La notizia della morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno: la sua malattia (tumore al fegato secondo alcuni, tumore al pancreas poi estesosi al fegato secondo altri) è stata a lungo tenuta nascosta, mentre Bowie lavorava sulle sue ultime produzioni. Voleva fare qualcosa di più profondo dei dischi recenti, qualcosa che restasse. Il risultato è «Blackstar». Non un semplice disco ma un’operazione multimediale costruita sul musical teatrale Lazarus, messo in scena dal regista Ivo van Hove, e sui video-clip realizzati da Johan Renk per Lazarus e Blackstar, i due brani più lunghi e più belli dell’album. Dalla prima teatrale del 7 dicembre all’uscita del cd il 6 gennaio corre un mese.

Il 6 gennaio è anche il compleanno di Bowie; due giorni dopo, la morte annunciata a sorpresa da tutti i media. Il testo di Lazarus recita: «Guardate quassù, sono in cielo / Ho cicatrici invisibili / Ho una storia che non può essere rubata / Tutti mi conoscono, adesso», e ancora «Vedete, sarò libero / proprio come quell’uccello». E quello di Blackstar: «Qualcosa accadde il giorno in cui morì / lo spirito si alzò di un metro e si fece da parte / mentre qualcun altro prese il suo posto e si mise a gridare: / Sono una stella nera». Nei video lo stesso Bowie, evidentemente sofferente, canta queste parole su un letto d’ospedale, bendato e con due bottoni al posto degli occhi, viso scavato e radi capelli biondi dritti in testa. Parla e si muove a scatti, non come una creatura terrena ma come qualcuno che stia raggiungendo un’altra dimensione. E in effetti, sparisce dentro un armadio. In un certo senso, è come se la voce di David Bowie arrivasse ai suoi fan direttamente dall’aldilà, grazie ad un’accorta costruzione anticipata del messaggio o ad una serie di assurde, potenti coincidenze: come accade al protagonista del più recente film di Tornatore, La conversazione, che anche dopo la morte continua a «dialogare» con la sua donna.

Molti propendono per la non casualità di questo percorso: tra essi, van Hove che ha detto testualmente: «Non mi stupirei se Bowie, davanti alla sua morte imminente, avesse deciso in qualche modo di pianificarla, di accompagnarla». Al di là del coup-de-théâtre finale, resta la stupefacente qualità dell’ultima produzione musicale: lontanissima dalla linearità della canzone pop o dalla semplicità del rock. Per esempio Blackstar, Il brano che dà il titolo all’album, dura quasi dieci minuti, ha una forma aperta e una struttura tripartita, un ritmo ossessivo e fratturato che ha la durezza dell’hip hop e della tecno-elettronica più attuali. La voce ha intorno a sé chitarra, tastiere, basso, batteria e un sassofono che non fraseggia nel modo solito, rassicurante: il suo suono è invece come fatto a brandelli, elettronicamente filtrato, irriconoscibile quanto la voce.

Dietro tutto questo ci sono due incontri importanti per Bowie: quello con la bandleader e arrangiatrice jazz Maria Schneider e – tramite lei – con il sassofonista Donny McCaslin e tutto il gruppo che lo affianca nell’album «Fast Future», ovvero Jason Lindner alle tastiere, Tim Lefebvre al basso e Mark Guiliana alla batteria (già complice di Brad Mehldau nell’avventura trasversale di Mehliana), tutti esponenti della scena newyorkese contemporanea in cui il jazz si nutre dei rumori della contemporaneità, muovendosi tra Dave Douglas e l’elettronica di Skrillex e Aphex Twin. Alla chitarra c’è Ben Monder, altro jazzista già con Paul Motian e fedelissimo della Schneider. Il loro è un suono tagliente e avvolgente, che si esalta nell’unico brano arrangiato dalla Schneider, Sue (Or In A Season Of Crime), dove nessuno si aspetti di sentire qualcosa sul genere Sting più Gil Evans: qui siamo su un altro pianeta, alle prese con canzoni che sono figlie dell’estetica del cut-up di William Burroughs declinata nella lingua degli anni Duemila.

Un magnifico commiato, insomma, che ha lasciato una prevedibile coda di fortunati eventi di marketing: in lista d’attesa per la pubblicazione, la colonna sonora del musical Lazarus e una manciata di nuove canzoni su cui Bowie pare stesse lavorando al momento della morte. In attesa di conferme….

Fabrizio Versienti