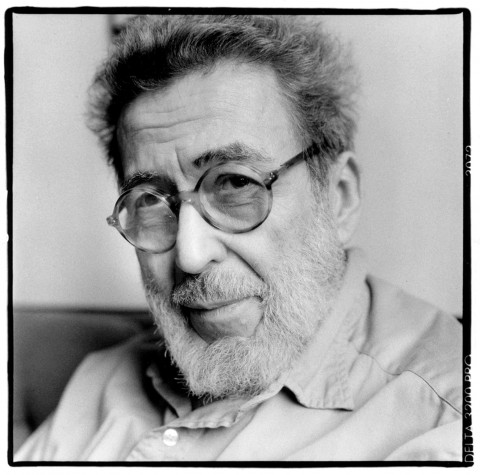

Nel 2015, un mese dopo aver compiuto i novant’anni, Nat Hentoff si era chiesto se magari non fosse il caso d’andare in pensione. Già, ma in pensione da cosa? E soprattutto perché, visto che aveva ancora tanto da fare? Così, nonostante i malanni dell’età, aveva deciso d’andare avanti. In fin dei conti, non poteva fare altro perché non si va mai in pensione dal jazz e dalla vita. «Retiring for what?» gli aveva detto un giorno Duke Ellington e lui se lo ricordava ancora, anche se di tempo ne era passato parecchio. Era successo a Boston, anni prima, quando Nat era poco più che un ragazzo ma già lavorava alla WMEX, una delle storiche radio della città. Come sempre, il Duca era impegnato in una lunga serie di concerti e quel giorno, avendolo al microfono e vedendolo stanco, Hentoff gli aveva chiesto perché se ne andasse ancora in giro a suonare. In fin dei conti, di soldi ne aveva già messi da parte e si poteva pure ritirare. «Credi davvero che sia così facile?», aveva risposto il Duca. Infatti non lo era, neanche un po’. Ellington continuò a suonare per tutta la vita fermandosi una volta soltanto, ovvero quando nel 1967 morì Billy Strayhorn. In quella occasione Ellington non uscì di casa per qualche settimana e si rifiutò di esibirsi per tre mesi. Era troppo forte il dolore per l’amico scomparso. E quando il Duca uscì dal suo lutto volle subito entrare in studio per incidere quello che, nel giro di qualche mese, divenne «And His Mother Called Him Bill», l’album dedicato a Strayhorn che scalò in fretta le classifiche, guadagnandosi pure un Grammy.

Dopo l’apprendistato radiofonico, Hentoff era rimasto nel giro, anche se per qualche tempo aveva accarezzato tutt’altra carriera. Dopo la laurea alla Northeastern University, infatti, si era spostato a Harvard per il dottorato. Certo, la musica la portava dentro di sé fin da quando, in sinagoga, aveva sentito cantare il suo primo chazzam, ma aveva deciso che sarebbe rimasta un hobby. Niente più di un ottimo passatempo. Ma gli bastò entrare a Harvard per cambiare idea. Fu lì che conobbe un professore che si ricordava di lui fin dai tempi della radio, e che gli chiese cosa ci facesse da quelle parti: «Non dovevi lasciare la musica. Era quello il tuo mondo, mica questo». Passò qualche mese e una sera, dopo un pomeriggio passato a studiare James Fenimore Cooper – quello di Natty Bumppo e de L’Ultimo dei Mohicani – Hentoff si recò allo Storyville di Boston per ascoltare Sidney Bechet. Al mattino aveva già deciso di mollare Harvard e di rientrare nel mondo della musica. Partendo dal Savoy Café, il locale che aveva frequentato per anni. Fin da quando, non ancora maggiorenne, non lo facevano entrare ed era costretto a starsene fuori, sul marciapiede, «ad ascoltare la musica attraverso le finestre e a osservare i musicisti durante gli intervalli, quando uscivano a fare due passi». Tornò pure a lavorare alla radio. Questa volta, trasmettendo jazz per la WGBH.

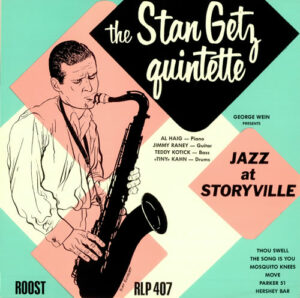

Cominciò anche a scrivere le note di copertina dei dischi di quei cantanti, musicisti e produttori che glielo chiedevano: nel 1951, il primo ad affidarsi alla sua penna fu Stan Getz per «Jazz at Storyville». Nel giro di poco tempo, Hentoff cominciò a recuperare il tempo che sentiva di aver «perduto» con la laurea, con Harvard e con un breve periodo alla Sorbona.

Nel 1953, al Savoy, si presentò Norman Granz. L’uomo che sosteneva la carriera di Jo Jones, Lester Young, Billie Holiday e Charlie Parker e che, come pochi altri, aveva portato il jazz in giro per il mondo. Granz aveva appena fondato la Norgran, la sua nuova casa discografica, con la quale avrebbe pubblicato dischi di Johnny Hodges, Dizzy Gillespie, Benny Carter e Don Byas; conosciuto Hentoff, gli disse che avrebbe trovato il modo di farlo scrivere per Down Beat, la rivista che allora regolava gli alti e i bassi delle azioni del jazz. Hentoff non si tirò indietro e per quattro anni fu una delle migliori firme del giornale. A scrivere era sempre stato bravo, fin da ragazzino. Quando, per il Boston City Reporter, indagava sugli antisemiti che giravano in città. Ma a scrivere di jazz gliel’aveva insegnato Jo Jones, il batterista di Count Basie e Coleman Hawkins. Quando il giovane Nat aveva cominciato a vergare le note di copertina dei dischi, Jones gli aveva detto: «Il jazz non è solo e soltanto musica. È una fede. Quasi una religione. E quelli che lo suonano, chiamali come vuoi, sono i suoi sacerdoti: quando scrivi di loro, quando racconti le loro vite e le loro avventure, te lo devi ricordare. Li devi far conoscere e anche far amare da chi poi li ascolterà».

Ma con Down Beat Hentoff non durò tanto. Solo quattro anni, poi venne messo alla porta. Era successo che in redazione, persa una receptionist, s’erano dati da fare per trovarne subito un’altra. Si presentarono in tante, ma solo una venne assunta e personalmente dallo stesso Hentoff. Una ragazza davvero brava, e in più di colore. Perché, insomma, non assumere proprio lei? In fin dei conti, era da anni che Down Beat parlava e scriveva di musica nera, mentre a lavorare nelle sue redazioni c’erano sempre e solo ragazzi bianchi. La segretaria venne assunta il venerdì ma lunedì a Hentoff fu comunicato, con una lettera lasciata sulla scrivania, che quella sarebbe stata la sua ultima settimana di lavoro alla rivista. Qualche giorno, comunque, e quelli del Village Voice l’avevano già preso tra i loro, perché era da stupidi lasciarsi scappare uno come Hentoff, che sapeva scrivere ad occhi chiusi e che oltretutto era amico del Duca e di Charles Mingus…

Down Beat, il Village Voice, la Jewish World Review, il New Yorker sono solo alcuni dei tanti giornali cui, nel corso degli anni, Hentoff ha prestato la sua penna. Scrivendo non solo di jazz ma anche di folk e rock, così come di politica, di guerra e del Primo Emendamento. Nat sapeva scrivere di tutto e soprattutto bene. Anche sulle copertine dei dischi: in molti se ne erano già accorti, ma fu ancora più evidente quando, alla fine degli anni Cinquanta, iniziarono a uscire i suoi primi libri.

Sul jazz, soprattutto: Hear Me Talkin’ to Ya, The Jazz Makers (scritti col collega e amico Nat Shapiro) e Jazz Country, un breve romanzo di formazione che nel 1969 fu pubblicato anche in Italia dal Saggiatore, in una collana per ragazzi, col titolo I giorni del blues e la traduzione di Francesco Forti. Quello stesso Forti che, col suo clarinetto e la tromba, ha accompagnato Romano Mussolini e Lino Patruno ma che qui si limitò a tradurre Hentoff mettendo a nudo il suo amore per il jazz. Perché, in fin dei conti, I giorni del blues sono soltanto questo: una lunga storia d’amore, con tutti i suoi alti e bassi. Con i momenti buoni e quelli sbagliati, che ti fanno venire voglia di gettare via tutto. Di chiudere con la musica, col jazz, e di «mettere la testa a posto». Come, anni prima, era capitato allo stesso Hentoff, quando dovette scegliere tra due mondi: «quello prevedibile del college e quello rischioso del jazz». Ne I Giorni del blues la scelta tocca a Tom Curtis, nome di fantasia sotto il quale si nasconda, in maniera neanche troppo velata, il giovane Nat Hentoff. Entrambi amano il jazz ma sono bianchi e, per questo, fanno fatica a farsi accettare in un mondo popolato soprattutto da neri. C’è poco da discutere, perché – dice il libro – anche se «è vero che quando Miles Davis ha avuto bisogno di un pianista prese Bill Evans, quelli che poi hanno dato al jazz contributi fondamentali, i veri innovatori che tutti hanno dovuto seguire e prendere a modello, sono sempre stati neri».

Hentoff e Curtis lo sanno bene ma cercano ugualmente di entrare in questo mondo e di farsi accettare, ora che hanno scoperto il jazz. A Hentoff era capitato a Boston, quando aveva undici o dodici anni, passando davanti a un negozio di dischi dal quale uscivano le note di Artie Shaw e della sua Nightmare. Alla stessa età, invece, a Curtis era successo a New York, un sabato mattina, mentre passava con suo padre davanti a un negozio di Times Square. «Udii suonare una tromba – ricorda il giovane Curtis, in apertura del terzo capitolo – e quel suono pareva venire da un gigante che avesse scoperto proprio in quel momento di essere immortale. Solo ad ascoltarlo mi sentii felice. Dovevo a ogni costo sapere chi era. Così entrai nel negozio con mio padre per poi uscirmene con un disco di Dizzy Gillespie sottobraccio. Da allora, tutto il denaro che ricevevo settimanalmente andava a finire in dischi. Ancora dischi di Dizzy e poi di Miles Davis, di Sonny Rollins e di Moses Godfrey». Pianista, quest’ultimo, che non è mai esistito ma che Hentoff fa diventare il motore della storia, ricalcandolo su Thelonious Monk.

È Godfrey che, all’inizio de I Giorni del blues, Curtis va ad ascoltare fuori dal Savoy, perché ha sedici anni ed è troppo giovane per entrare. Godfrey, «la speranza del mondo», che quando esce dal locale col gruppo, per una pausa, viene subito fermato da Curtis che lo riempie di complimenti e gli dice di possedere tutti i suoi dischi. Di conoscerli a memoria e di saperli suonare, con la sua tromba, nota per nota. I due, col tempo, cominciano a frequentarsi e così Curtis, pagina dopo pagina, conosce pure gli amici del pianista. Alcuni lo accettano, altri gli voltano le spalle, altri ancora, quando scoprono che suona la tromba, gli ridono in faccia perché la suona «come uno vissuto nella bambagia e che, ai piedi, porta un paio di scarpe nuove, tanto lucide da specchiarcisi, perché non sono mai andate da nessuna parte e perciò non conoscono né fango né polvere». In più Curtis è bianco, e qualcuno gli dice anche di mettere via quella tromba, perché «non potrà mai suonare davvero il jazz». Cominciano così per il giovane Curtis i veri giorni del blues, quelli in cui il ragazzo cerca di farsi accettare da coloro che ama e che ammira. Col tempo, comunque, l’avrà vinta lui e, alla fine, imparerà a suonare bene, col cuore. Ma siamo ormai arrivati alla fine del libro e Curtis deve decidere che cosa fare della sua vita. Come Hentoff, sceglie anche lui di andare all’università e di appendere la tromba al chiodo. «Pensavo che tu volessi diventare un musicista jazz», gli dice il padre. «No, no – gli risponde lui. Quello è solo un hobby. Una professione seria è un’altra cosa». Così Curtis entra al college, senza però sapere quanto ci rimarrà. Forse un paio d’anni, per far contenti i genitori. Anche se, da un momento all’altro, potrebbe anche decidere di andarsene a New York in cerca di qualche scrittura, perché gli brucia dentro sapere che, proprio in quel momento, Godfrey e gli altri suoi amici musicisti sono in giro a suonare. Senza di lui.

Sappiamo tutti com’è finita. Dopo la laurea, Harvard e la Sorbona, Hentoff mollò la ricerca universitaria per immergersi di nuovo nel grande mare del jazz, non solo con la penna in mano (Man Of Words, lo volle definire in un suo brano il trombettista Booker Little) ma anche come discografico.

Sappiamo tutti com’è finita. Dopo la laurea, Harvard e la Sorbona, Hentoff mollò la ricerca universitaria per immergersi di nuovo nel grande mare del jazz, non solo con la penna in mano (Man Of Words, lo volle definire in un suo brano il trombettista Booker Little) ma anche come discografico.

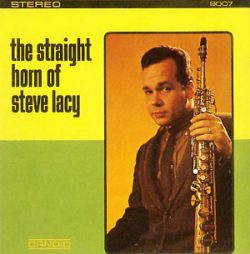

Nel 1960, infatti, fu nominato direttore artistico della Candid, etichetta indipendente newyorkese che visse pochi mesi ma per la quale riuscì a far incidere album, subito entrati nella storia, ad alcuni tra i migliori jazzisti del momento: Mingus, Little, Max Roach, Cecil Taylor, Steve Lacy, Eric Dolphy, Don Ellis e altri ancora. Dopo di che, Hentoff si dedicò soprattutto alla scrittura e alla tutela dei diritti civili, e ha continuato a farlo magnificamente fino al 7 gennaio scorso: quando alla fine, come già i suoi amici Mingus ed Ellington, ha deciso di andare in pensione dal jazz e da questa vita. Amén, allora, e che la terra gli sia lieve.

Pike Borsa