«Loneliness Road»: ecco un disco semplice e accurato, anche per il gusto di lavorare sul suono con strumenti analogici, secondo abitudini più salubri che nostalgiche.

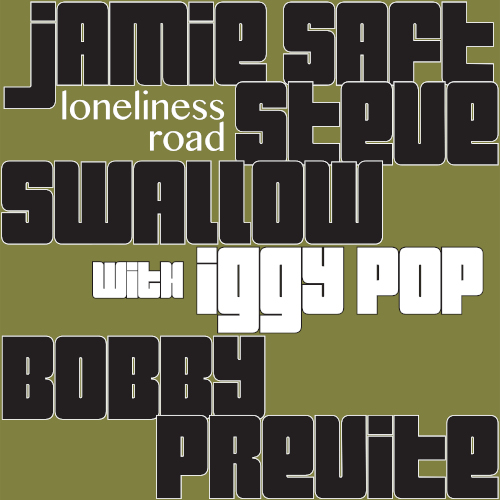

Cinque anni or sono apparve nei negozi un singolare album di trio pianistico, «The New Standard», firmato dal tastierista Jamie Saft con Bobby Previte alla batteria e Steve Swallow al basso. La singolarità del progetto non riguardava tanto la musica, un soul jazz con accenti convenzionali che pure non si appoggiava a nostalgiche traduzioni (da lì il titolo, suppongo). Era l’allineamento dei musicisti a fare colpo, la strana costellazione di un discepolo zorniano con un altro newyorker radicale e un venerabile maestro che, nonostante i molti -anta, ha saputo tener desto il fanciullino che ha in sé e naviga ancora il jazz con curiosità e coraggio. Un buon disco archiviato in fretta, come capita sempre più spesso in questa smaniosa epoca; non particolarmente venduto, non troppo chiacchierato, e avanti un altro. Ma Saft, Previte e Swallow si sono ribellati a questo destino di rapido oblio e hanno deciso di continuare, con un volume 2 così vicino così lontano che a un certo punto ha preso una connotazione tutta particolare. D’accordo con il produttore Giacomo Bruzzo, Saft ha deciso di estendere l’esperienza a un altro venerabile, seppure da lande lontane e imprevedibili: James Osterberg, l’Iguana, meglio noto agli appassionati di rock estremo e (ambigua) canzone d’autore come Iggy Pop. Sono entrambi amici di Bill Laswell ed è stato proprio il mister Material a fare da tramite, riferendo a Iggy l’invito e accertando il suo interesse. Le sedute a quel punto erano finite, il disco ufficialmente pronto. Piuttosto che cercare di immaginare in anticipo il contributo che il vecchio rocker poteva dare, Saft ha scelto di sottoporgli tre pezzi finiti, quelli che sentiva più nelle sue corde, e ha incrociato le dita aspettando la risposta. L’Iguana ha reagito alla sua maniera; senza por tempo in mezzo, senza tatticismi, si è chiuso un pomeriggio in uno studio di Miami e ha improvvisato cantati e parlati per Don’t Lose Yourself, Loneliness Road e Everyday. Con la sua voce dal profondo degli abissi, cinica e humourale, ha sigillato a dovere un disco che a questo punto ha un motivo in più per intrigare appassionati e neofiti.

Jamie Saft si è trasferito da qualche tempo dalla rumorosa pancia di New York, la megalopoli dove è nato e cresciuto, a un tranquillo posto in campagna appena più a nord. Forse è stato questo che ha modificato il suo approccio alla musica, o forse vale sempre il vecchio proverbio per cui si nasce incendiari e si invecchia pompieri, e Jamie viaggia ormai verso i cinquanta. Fatto sta che le sue opere più recenti hanno un gusto contemplativo e un passo cauto che mancava alle opere giovanili, anche se è vero che nella sua disordinatissima discografia si può trovare di tutto, il trucido e l’esoterico, il sogno e l’oltraggio, jazz ma anche pop, dub, heavy metal. Saft è uno e centomila, come un po’ per amore e un po’ per forza fanno tutti i jazzisti del nostro tempo, impegnati in una simultanea musicale su più tavoli. Lui oggi è il pianista assennato di «Loneliness Road» ma anche l’inquieto esploratore del New Zion Trio, l’archeologo geografo dei Grizzly Adamz, l’improbabile pedagogo dei New Raspberry Birds («una specie di Bob Dylan per bambini», secondo la definizione di John Zorn). Non molto diversamente è andata in passato; a proposito di Dylan c’è un suo dimenticato disco di riletture del maestro («Trouble», uno Tzadik 2006) e a proposito di Zorn tutta una fioritura di colonne sonore e Masada, di «Taboo & Exile» e «The Gift», e soprattutto la pentalogia dei Dreamers, che consiglio sempre volentieri come via d’ingresso alla labirintica città di JZ – per levar subito di mezzo la diffidenza e far intendere che non è solo musica ostica e noise a risuonare in quelle strade.

Il Jamie Saft di «Loneliness Road» è uno dei tanti possibili, e non necessariamente il più quieto e assennato. Due mesi fa è uscito un suo album in duo con Bill Brovold, «Serenity Knolls», che può aiutare a definire meglio il quadro di questo cangiante artista con tracce di zelighismo. Per l’occasione Saft non suona le tastiere ma dobro e lap steel, sa fare anche quello, dialogando con una chitarra elettrica che disegna bucolici paesaggi vagamente John Fahey. «Volevamo provare qualcosa che fosse country ambien’ e siamo arrivati quasi a un altro livello di coscienza», ha spiegato alla fine, quasi stupito dei risultati. Chissà. È un disco non così originale ma comunque interessante, e va a situarsi a un estremo della gamma espressiva del nostro uomo: all’altro polo ci sono un’opera come «Black Shabbys», violento ricordo heavy metal delle persecuzioni sioniste, e i recenti nichilismi thrash dei Kalashnikov, là dove il motto imperativo della musica è «total brutality», senza se e senza ma.

«Loneliness Road» è un disco molto controllato, volutamente nel guscio, che solo a sprazzi (The Barrier, Unclouded Moon) raggiunge apprezzabili temperature – sempre nel campo del tepore, mai del fuoco ardente. Sono brani da wee wee hours, code di serate estenuate o proprio solo abbozzi, idee che come in Bookmaking o in Nainsook non riescono a svolgersi ma non se ne danno pena, restano al palo con il loro carico di suggestioni e di promesse che non manterranno. Un disco perfetto per il vecchio Swallow, maestro di chiaroscuri sfumati, un interlocutore sempre misurato ed elegante che trova la voce giusta per il suo basso elettrico anche quando ha spazio per brevi assoli – una voce chiara, serena, coerente con una storia personale che affonda le radici verso la metà del Novecento. «Fusion», con Jimmy Giuffre e Paul Bley; così, a memoria, è il primo suo album in ordine cronologico che mi sovviene. 1961, una vita fa. Bobby Previte aveva dieci anni nel 1961, e le idee ancora confuse, immagino, su cosa avrebbe fatto da grande. Le idee se l’è schiarite un po’ per volta, e con il beneficio del dubbio e della varietà proprio come Saft. Negli anni Ottanta e Novanta ha lavorato molto su tagli, fratture, scosse non solo come batterista ma più in generale come compositore. Da adulto ha rallentato il passo e addolcito la mano, senza smettere di essere curioso e spiazzante. Lo scorso anno ha sperimentato addirittura una Messa, logorroica e tonitruante, in cui ha coinvolto il vecchio amico Saft, già complice in passato nei Beat Popes e nel progetto Swami Lateplate.

«Molti dei brani scritti da Saft per quest’album mostrano il loro debito ai grandi autori della canzone e della musica americana come Dylan, The Band, Alice Coltrane, Pharoah Sanders, Hendrix, Charles Ives, Davis, Bill Evans», scrivono le note stampa. Troppa grazia. Se davvero lo mostrano è in lontananza, un’ombra fuggevole, un riverbero appena. È un disco semplice invece, semplice e accurato, anche per il gusto di lavorare sul suono con strumenti analogici, secondo abitudini più salubri che nostalgiche. Quanto a Iggy Pop, la sua presenza non è solo una mossa a effetto ma un segno di vitalità anche e soprattutto per l’Iguana, che più si avvicina ai settanta più cerca di uscire dal personaggio che un po’ ha costruito e molto gli hanno cucito addosso. Non tutte le evasioni gli riescono, come quei dischi di cover, «Préliminaires» e «Aprés», con cui anni fa anticipò Dylan nella terra dei crooners mugugnando «quiet music with some jazz overdubs», come gli piaceva definirla. «Loneliness Road» è una prova più convincente e risponde alla stessa esigenza: reagire all’invasione di «barbari idioti che con le loro chitarre sparano a tutto volume musica di merda».

Riccardo Bertoncelli