Le voci e lo spirito di Ella & Louis

A pronunciarle adesso, sembrano due parole nate per stare insieme. Il sogno di un pubblicitario o di un poeta, con la simmetria strutturale e il tempo sincopato di un riff: le cinque vocali e due consonanti disposte a chiasmo nei due nomi, tre melodiche L assonanti e una tagliente S finale. Fu Norman Granz (il produttore che più di ogni altro è riuscito a camminare con successo sullo scivoloso crinale che divide jazz e pop) a raffinare la combinazione di queste due personalità assai diverse, offrendo loro l’occasione di comunicare con il pubblico al di là delle divisioni di genere e di razza.

Louis Armstrong aveva abbandonato l’idea di girare con una big band – impraticabile sia dal punto di vista economico sia stilistico, di fronte alla sfida del bebop – e guidava ormai da una decina d’anni le sue All Stars, il veicolo migliore per i suoi talenti di inarrivabile showman e allo stesso tempo un evidente omaggio alle formazioni della fase più innovativa della sua carriera, gli Hot Five e gli Hot Seven. Alla metà dei cinquant’anni la sua presenza in scena scivolava confortevolmente verso quella del cantante, riservando le energie per limitati ma brillanti interventi strumentali; la sua voce era diventata il marchio di fabbrica mondiale non solo di Satchmo, e neppure solo del jazz, ma della musica americana tout court.

Ella Fitzgerald, di una quindicina d’anni più giovane, era stata capace di trasformarsi da «canarino» di big band, impiegata per brani spesso impalpabili ma spettacolari, in solista vocale pregnante, non solo capace di realizzare interpretazioni definitive delle canzoni di Gershwin e Porter ma anche di accogliere nel suo stile, grazie alla collaborazione con Dizzy Gillespie, le innovazioni del bebop (Lady Be Good, 1947).

Granz era già il suo manager, e non appena riuscì a metterla sotto contratto discografico la indirizzò verso una ripresa dei suoi progetti di maggior successo: i Songbooks dedicati a singoli compositori, e i duetti con Armstrong. I due infatti avevano già inciso tra il 1947 e il 1951 per la loro precedente etichetta, la Decca: una buona scelta di queste prime incisioni si trova su un Cd dall’aria un po’ ambigua intitolato «Ella & Satchmo» per l’etichetta Bluemoon.

Ella, che contava Louis tra le sue influenze principali (accanto a Connee Boswell), da anni usava inserire nelle sue improvvisazioni l’imitazione di Armstrong e i due, dopo un’esibizione congiunta al Jazz At The Philharmonic anch’essa registrata da Granz, incisero tre album in studio: «Ella And Louis» del 1956 e poi, nel 1957, sia «Ella And Louis Again» sia «Porgy And Bess».

Non tutto filò liscio: nei primi due, Louis è ospite di un piccolo gruppo di accompagnatori abituali di Ella, tra cui l’ex marito Ray Brown, come se la cantante – nota per la sua timidezza – avesse preferito «giocare in casa». A fianco di Ella, con il suo incedere regale, Louis non può certo usare i doppi sensi di cui erano ricche le sue esibizioni con Velma Middleton, la cantante degli All Stars, e a tratti si ha la sensazione di una certa tensione che tuttavia aggiunge fascino alla musica anziché toglierlo: quando si scioglie, però, i risultati sono irresistibili. Ma il fascino più duraturo di queste sedute resta nella giustapposizione di timbri vocali che non potevano essere più lontani.

Lo strumento della Fitzgerald, come in tutti i suoi dischi del lungo periodo Clef-Verve (1956-1966), è al massimo della sua condizione per estensione, potenza e chiarezza e disegna le melodie con infallibile limpidezza, scegliendo per ogni nota un diverso colore vocale che va da una certa ruvidezza nei bassi alla trasparenza cristallina degli acuti. La voce di Louis, palate di ghiaia e carbone gettate con perfetto senso del tempo, non frantuma le geometrie delle frasi di Ella (anche se pare che, a volte, la stessa Fitzgerald non fosse molto soddisfatta dei propri interventi) ma, miracolosamente, ne è complementare.

Tutte le matrici Verve, in studio e dal vivo, sono riunite in un cofanetto di tre Cd in cui i due brani dal vivo sono piazzati prima dell’ultima seduta, invece che in ordine cronologico; nella prima i due eseguono You Won’t Be Satisfied, un brano con cui hanno già familiarità per averlo inciso dieci anni prima per la Decca, e nel finale si percepisce con chiarezza il tripudio del pubblico di fronte allo spettacolare rientro della Fitzgerald, ricco di effetti dinamici subito ripresi dalla voce di Louis. La prima seduta non è priva di momenti poco felici: in particolare, Louis Armstrong non sembra a suo agio nell’esposizione di temi a freddo, come in Stars Fell On Alabama, ma le cose funzionano nei brani nati come duetto: in They Can’t Take That Away From Me – il primo brano inciso – l’esposizione è affidata alla Fitzgerald e il commento alla tromba, con il tema sottoposto fin dall’inizio a continue, sottili variazioni di fraseggio che diventano via via più libere. In Under A Blanket Of Blue Armstrong definisce l’atmosfera all’inizio con tromba e voce, e la sua coperta blu avvolge anche la voce di Ella, dandole un colore supplementare; mentre in Tenderly Ella riprende, in sottofondo alla tromba, la propria imitazione di Satchmo.

Complessivamente la seconda seduta è più riuscita, forse per una maggiore familiarità o forse per la scelta del repertorio, in cui spicca una memorabile versione di Stompin’ At The Savoy di oltre cinque minuti. Dopo l’esposizione del tema, misurata e chiara, la Fitzgerald si lancia in un’improvvisazione ai confini tra swing e bop; segue un chorus di tromba e poi un duetto vocale in cui Armstrong evoca i nomi dei musicisti leggendari che suonarono in quella stessa sala, tra cui Chick Webb, il mentore di Ella. Nei chorus finali Louis Armstrong commenta quello che vede nella sala di controllo e lo porta dentro il brano: «Norman Granz says one more», canta, «it must be looking at Lionel Hampton».

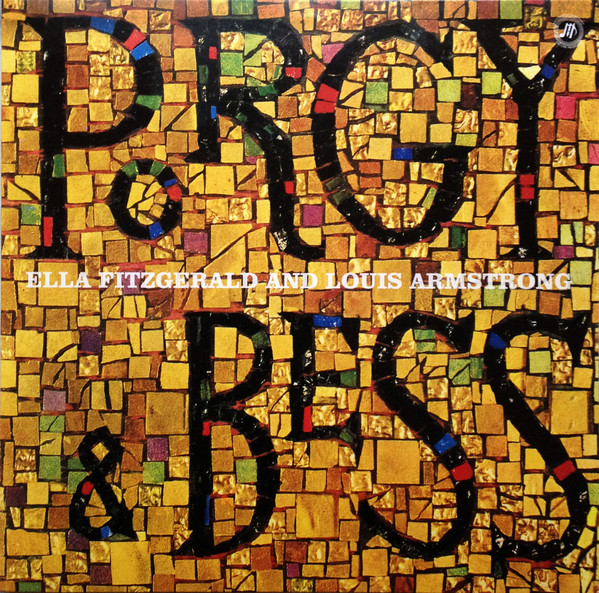

Per gli artisti afroamericani affrontare Porgy And Bess significa entrare in un labirinto di contraddizioni a causa degli stereotipi razziali dell’opera, da molti giudicati inaccettabili. Il lussuoso album doppio ha esplicitamente l’obiettivo di elevare – attraverso Gershwin – i musicisti di jazz nel mondo della musica «seria». La copertina rimanda a un manoscritto miniato o a una vetrata da chiesa; due dei brani – The Buzzard Song e Oh, Doctor Jesus – erano stati espunti dalla produzione originale e solo allora cominciavano a essere reintegrati nelle versioni «filologiche»; le canzoni seguono l’ordine della trama e le note interne, firmate da un assistente di Ira Gershwin, sono dedicate all’opera, alla sua storia e alle caratteristiche del libretto. Gli arrangiamenti di Russ Garcia, reduce dalla curiosa versione registrata per la Bethlehem con Mel Tormé, sono brillanti ma non particolarmente coraggiosi, «jazzificando» il tutto alla maniera dei musical moderni.

Il risultato finale è vivificato dalle variazioni improvvisate dei solisti, che non necessariamente seguono il piano originale. Per l’appunto, nel brano It Ain’t Necessarily So, dapprima il fraseggio della tromba di Louis Armstrong gioca con la precisa e un po’ piatta interpretazione orchestrale, poi la parte vocale vede la Fitzgerald rifiutare con determinazione la pronuncia «negra» per enunciare chiaramente, quasi scolasticamente, tutte le vocali e consonanti corrette: invece di «De tings dat yo’ li’ble to read in de Bible» quel che si ascolta è «The things that you’re liable to read in the Bible». Né Armstrong né la Fitzgerald erano noti per esplicitare le proprie posizioni politiche, ma qui sembrano resistere alla doppia pressione del compositore e dell’arrangiatore per affermare la loro individualità musicale insieme a una diversa caratterizzazione razziale, e il loro solenne Summertime rimane una delle interpretazioni definitive dell’usatissimo brano.

Come altre grandi incisioni di jazz, questi tre dischi hanno le loro rughe e i loro difetti, ma a oltre cinquant’anni dalla registrazione continuano a rivelare nuove dimensioni e a far innamorare della musica afroamericana nuove generazioni di ascoltatori.

Francesco Martinelli

Prepotente e sublime quel fascino di Ella

Ho ascoltato Ella Fitzgerald fin da bambina. Curiosando tra gli Lp di mio padre (segretamente innamorato della musica americana: Frank, Tommy Dorsey, Perry Como, Bing Crosby, Judy Garland, Armstrong), dapprima mi attirarono le sue foto in copertina, la sua figura di mammy in abito a fioroni, l’acconciatura cotonata anni Sessanta, la vistosa bigiotteria, e quel sorriso irresistibile che ispirava grande simpatia, e che ancor oggi potrebbe sollevarci da questa terribile Nuova Grande Depressione.

Poi lei mi conquistò: la sua voce purissima mi costrinse (letteralmente, all’istante) a lanciarmi in una comica imitazione del tip tap, esibizione che provocò le risate di scherno delle mie cugine, tronfie, loro, di lezioni di balletto classico. Ne seguì una baruffa tra bambine e il mio ritorno in cameretta ad ascoltare Ella in solitudine.

Nel tempo appresi che Ella aveva inciso una quantità enorme di brani (il primo, Love & Kisses, risale al 1935), con i più grandi musicisti, da Louis Armstrong a Duke Ellington, da Oscar Peterson a Tommy Flanagan, aveva vinto tutti i premi e i referendum immaginabili e nel 1938 si era distinta anche come autrice del testo della famosissima hit A-Tisket, A-Tasket, un jitterbug spiritual che per settimane restò in testa alle classifiche. Alla scomparsa del batterista Chick Webb, suo scopritore e mentore, era diventata lei stessa una bandleader ed era anche apparsa in alcuni film, come Gianni e Pinotto fra i cowboys (1942).

E veniamo al suo canto. In quella fase iniziale sperimentò la sua eccezionale vocalità in differenti stili, ma tornò poi decisamente alla scena jazz, sulla quale incontrò, con Dizzy Gillespie, la grande innovazione del bebop e lo spazio creativo nel quale liberare tutte le potenzialità della voce come strumento, appropriandosi della tecnica scat e rivelandosi improvvisatrice prodigiosa (provate a riascoltare le storiche versioni di How High The Moon, Mr Paganini e Lady Be Good).

Ai successi seguì una serie eccezionale di incontri con musicisti fuori dal comune. Ira Gershwin disse che si era accorto di quanto fossero belli i brani scritti da lui e musicati da suo fratello George solo dopo che Ella li aveva interpretati con la sua tenera ironia. Un grande organizzatore come Norman Granz la invitò nel suo favoloso Jazz At The Philharmonic e in seguito diventò suo manager e produttore: per lui Ella registrò le memorabili sedute dei tanti Songbooks (Gershwin, Porter, Rodgers & Hart, Ellington, Berlin, Mercer…).

Mi colpì lo storico incontro con il Duca: nulla meglio della magistrale interpretazione di Chelsea Bridge, una composizione «strumentale» scritta da Ellington in coppia con l’alter ego Billy Strayhorn, dimostrava come Ella potesse accostarsi a qualsiasi cosa da strumentista vera e propria.

Tecnicamente era perfetta, benché non avesse avuto alcuna educazione vocale. Anzi, da ragazza avrebbe voluto diventare ballerina, ma di questa vocazione iniziale rimase il suo incredibile senso del ritmo, il suo groove incessante, l’inimitabile swing. Era dotata di una vocalità istintiva e fuori dal comune: timbro puro e limpido, dizione cristallina, estensione vocale su tre ottave, cambi di registro fluidi e morbidissimi, dinamiche varie e piacevoli, intonazione impeccabile, semplicità e naturalezza di esecuzione. Sì, Ella è puro swing nella sua forma più gioiosa e coinvolgente.

Ho avuto la fortuna di incontrarla, a Milano, negli anni Ottanta. Nonostante la stanchezza evidente e la sua ormai avanzata età, fui colpita dalla sua performance dal vivo, dalla eccezionale presenza scenica, dalla fortissima carica comunicativa, capace di coinvolgere anche il pubblico più distante. Fino ad allora, pur apprezzandola moltissimo, le preferivo cantanti più «profonde» come Billie Holiday, o più «drammatiche» come Sarah Vaughan, forse perché più vicine al modo di sentire proprio della mia generazione di musicisti. Ma alla sua presenza, finalmente percepii una virtù che fino ad allora avevo trascurato e che per la mia valutazione divenne decisiva: il totale trasporto con il quale si dava con generosità all’audience, conquistandola.

Fu allora che compresi anche il senso di quel suo detto, «Una sola cosa è meglio di cantare: cantare di più», e quanto le assomigliasse.

Tiziana Ghiglioni

Una regina e tante degne corti

La costruzione, lo sviluppo e l’affermazione della carriera di Ella Fitzgerald sono strettamente legati – oltre che a un immenso talento personale – anche allo strenuo lavoro di un autentico genio dell’industria discografica, ovvero Milt Gabler (1911-2001), già proprietario del primo negozio di dischi a specializzazione jazzistica, il newyorkese Commodore Music Shop, poi inventore delle ristampe di incisioni storiche (che riusciva a farsi cedere in licenza dalle grosse etichette dell’epoca, ancora ignare della potenzialità dei loro vecchi cataloghi), in seguito fondatore della casa discografica indipendente Commodore, uno dei più fulgidi esempi di integrità produttiva nella storia del jazz e, dal 1941, nello staff della Decca in qualità di A&R man. Grazie all’assiduo impegno di Gabler, che doveva bilanciare le enormi qualità jazzistiche della cantante con la necessità di produrre profitto per l’etichetta, dal 1943 al 1955 Ella Fitzgerald riuscì a vendere ben ventidue milioni di dischi marchiati Decca, e questo senza contare le già elevate vendite di quando Gabler non era ancora il suo produttore.

Quella di appaiare su disco gli artisti di maggior richiamo dell’etichetta era una prassi che la Decca portava già avanti da prima dell’avvento di Gabler e, se è per questo, della Fitzgerald: basti ricordare la famosa medley di temi dal film Pennies From Heaven, pubblicata su un insolito (per l’epoca) 30 cm in cui figuravano, tutti assieme, Louis Armstrong, Bing Crosby, Frances Langford e l’orchestra di Jimmy Dorsey. Fu così che Ella si ritrovò, nel suo periodo Decca, a duettare con quasi tutti gli artisti della Casa; e, se in certi casi gli abbinamenti potevano risultare ben poco probabili (anzi, talvolta persino surreali), non sono poche le occasioni che hanno visto nascere esecuzioni memorabili, alcune delle quali sono riproposte nel Cd di questo mese. Una tendenza non sempre foriera di esiti positivi era quella di affiancare alla Fitzgerald una serie apparentemente infinita di gruppi vocali: tra gli altri, ricordiamo i Four Keys (i cui membri, comunque, fornivano anche l’accompagnamento musicale), i Delta Rhythm Boys, i celebri Mills Brothers, gli Skylarks, i Four Hits And A Miss, i Ray Charles Singers (non «il» Ray Charles), i Song Spinners eccetera.

Com’era facile attendersi, i duetti migliori sono quelli con Louis Armstrong e con Louis Jordan. Su Armstrong e il suo rapporto simbiotico con Ella sono stati versati fiumi di inchiostro e si continuerà a farlo; quindi – dopo aver comunque fatto notare la straordinaria bellezza di Dream A Little Dream Of Me – è giusto anche ricordare l’incredibile affiatamento tra la Fitzgerald e l’altro Louis, autentico genio della musica popolare del Novecento e sassofonista (nonché cantante) di altissimo livello. Due brani, il sempiterno Ain’t Nobody’s Business e il calypso Stone Cold Dead In The Market (non un pastiche all’americana, ma scritto dal trinidadiano Frederick Hendricks, ovvero Wilmoth Houdini, e la cui versione originale Ella sosteneva di aver ascoltato dalla parrucchiera) mettono ancora una volta in luce la straordinaria versatilità dei due leader, e suonano ancora oggi freschi come sessant’anni fa.

I brani dal 1956 in avanti (con una significativa eccezione, l’incontro televisivo con Frank Sinatra) provengono dal catalogo Verve tra cui un bell’esempio dal songbook dedicato a Rodgers e Hart (Lover, con la sezione trombe spinta in cielo da Maynard Ferguson); tre pezzi dal songbook ellingtoniano, famoso anche per la sua difficoltà di realizzazione dovuta alla consueta inattendibilità del Duca, che si era presentato alle sedute privo di arrangiamenti, e «salvato» dall’inaspettata presenza di Ben Webster; i mirabili brani da «Ella And Louis» ed «Ella And Louis Again» di cui piùsopra ne scrive Francesco Martinelli; il magnifico You’re Blasé del 1957, in cui il controcanto è fornito da un ospite di lusso come Stan Getz, che ci regala un assolo memorabile; l’orgia fiatistica di Lady Be Good in cui Ella è circondata, oltre che da sei tra i massimi sassofonisti della storia, da Roy Eldridge e J.J. Johnson; un’altra cavalcata del Jazz At The Philharmonic su How High The Moon, con Charlie Parker che ruba la scena a tutti (ma non a Ella…); e così via.

Prendendo in prestito il titolo di un album di Ben Sidran, queste sono senza alcun dubbio «Old Songs For The New Depression»; e, come sostenevano i fratelli Gershwin, who could ask for anything more?

Luca Conti