Nel collettivo Can, Holger Czukay era il perno di tutto: era lui il sonorizzatore e il regista di quei film per le orecchie che nascevano da lunghi e scrupolosi montaggi cut and paste.

Intorno al 1973, quando il rock americano cominciò a declinare e il Prog prese a gonfiarsi come la rana di Esopo, i radar degli appassionati si volsero altrove e captarono interessanti segnali dalla Germania. Era cresciuta lì sin dalla fine dei Sessanta una ricca scena d’avanguardia che non aveva ancora valicato i confini per il saldo imperio delle forze anglo-centriche, ma spiccava per originalità. Erano una brigata variopinta di mistici, barbari, viaggiatori delle stelle, anarco radicali, cyborg che (ri)leggevano la giovane storia del rock, anche le pagine più scomode, da una postazione euro-centrica; quindi non dimenticando la lezione natale della musica classica, anzi, scavando cunicoli sempre più larghi per favorire gli scambi tra il rock d’esperimento e certe avanguardie della musica colta: non a caso la Germania era la terra di Karlheinz Stockhausen e dei seminari di Darmstadt. Ne parlò Rolf-Ulrich Kaiser in un libro oggi dimenticato ma che in effetti fu il primo in Italia a introdurre la musica nuova, Guida alla musica pop; quanto bastò perché si accendesse la curiosità degli appassionati e si verificasse una vera e propria «Deutschemania» (nemmeno sotto tortura scriverò mai la parolaccia «kraut rock»).

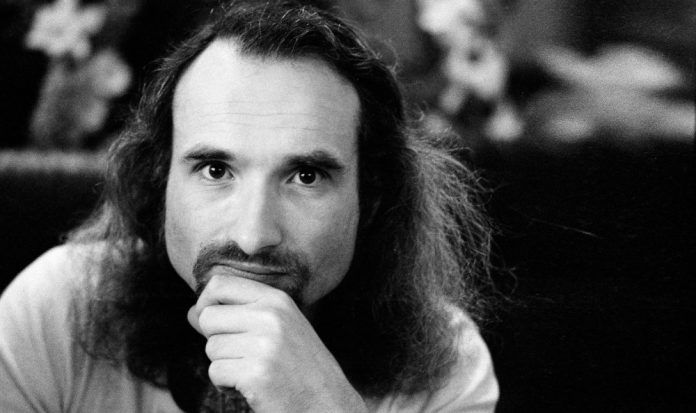

Tra i nomi salienti di quella scena spiccavano i Can, un gruppo di visionari che avevano iniziato la loro avventura a Colonia nel fatidico 1968. Fu allora che si sentì per la prima volta il nome di Holger Czukay, bassista e manipolatore di nastri (quando manipolare era arte difficile, proprio fisicamente) che aveva fondato la band insieme al tastierista Irmin Schmidt. Czukay era nato come Holger Schüring a Danzica, nel 1938, e aveva avuto un’infanzia drammatica trasferendosi avventurosamente a Berlino Ovest con la famiglia alla fine della guerra. Aveva studiato il contrabbasso per diventare musicista della Filarmonica di Berlino ma presto aveva cambiato idea, sedotto da Karlheinz Stockhausen e dalle sue lezioni di nuova musica a Colonia. Lì si era imbattuto in Schmidt, reduce da un viaggio negli USA dove era rimasto folgorato dai Velvet Underground. Fu quello il seme potente dei Can, l’idea di una «musica totale» che tenesse conto della lezione del rock più oscuro e visionario, dell’ultimo jazz e della giovane, innocente, meravigliosa elettronica. Il nome era un passepartout dalle molteplici declinazioni: l’acronimo di «comunismo, anarchia, nichilismo» secondo il compagno di viaggio Jaki Liebezeit, mentre uno studioso come Julian Cope propende per «vita» e «anima» (in lingua turca) e «sentimento», «emozione» (in giapponese).

Un riccastro mecenate mise a disposizione le sale di un castello a Norvenich, in Renania, e quello diventò il laboratorio del gruppo, per una serie di opere che dalle velleità d’inizio («Delay», «Can Soundtracks») salirono in breve a quote alte. Cito tre album soprattutto: «Monster Movie», il doppio «Tago Mago» ed «Ege Bamyasi», che per comodità e sciatteria si registrano sempre al catasto Prog quando invece meriterebbero molti distinguo. C’era nei Can una naturale inclinazione verso il mistero e l’occulto, con suoni ruvidi, grezzi, che si componevano in dolorose litanie. Era un interstellar overdrive che riprendeva da dove i Pink Floyd per pigrizia e codardia avevano smesso, là dove Jimi sarebbe probabilmente arrivato se la morte non lo avesse ghermito; combinando quei fantasmi e aggiungendovi i Velvet Underground, James Brown e l’amatissimo Miles, in un mosaico che privilegiava l’aspetto ritmico e l’ipnotico coinvolgimento di chi ascoltava. Era un collettivo ma, anche se primus inter pares, Czukay era il perno di tutto: lui il sonorizzatore e il regista di quei film per le orecchie che spesso nascevano da lunghi, scrupolosi montaggi cut and paste.

«Tago Mago» ebbe discreta fortuna, e dove non arrivò quell’ambizioso affresco giunse un brano del disco dopo, Spoon, stranita filastrocca scelta come tema di uno sceneggiato poliziesco di successo, Das Messer, che spinse i Can nelle zone alte delle classifiche. Fu comunque un’eccezione. L’album che conteneva quel brano, «Ege Bamyasi», volava molto più in alto, meno psichedelico ma sempre cercando l’energia di un astratto funk rock punteggiato dal basso-batteria di Czukay e Liebezeit, con la musica abbandonata alla deriva di umori ed emozioni. «Ege Bamyasi» fu l’«album vegetale» dei Can: annunciato da una copertina di zucchine e pomodori, con brani che si chiamavano Vitamin C, Soup, I’m So Green.

Czukay rimase con i Can fino a «Saw Delight» (1977), mentre il gruppo perdeva progressivamente stimoli e idee e Holger si stancava di suonare il basso (proprio lui che aveva detto: «Il bassista è come il Re negli scacchi. Si muove poco ma quando lo fa cambia tutto»). Decise di andarsene pur senza sbattere la porta e cominciò un’altra vita solistica, in realtà molto simile alla prima. Aveva già provato nel 1968 con un album di culto, «Canaxis 5», che ricordo perfettamente perché fu una delle ossessioni discografiche dei miei vent’anni: tirato in cinquecento copie, era un Santo Graal dei cercatori di musica strana dell’epoca. Era un collage di musiche etniche da varie parti del mondo, una vibrante utopia di «acoustic sound painting», come la chiamava lui, sempre tendendo le orecchie all’immensità dell’universo mondo e combinandone i segnali con curiosità e passione. Nella sua seconda vita avrebbe continuato a rifinire quell’idea di «aural tapestries», spesso usando i materiali che casualmente gli arrivavano da una radio a onde corte che era il suo bastone di rabdomante per trovare le sorgenti che cercava. Allestì uno studio privato sfruttando i macchinari anni Cinquanta di una stazione radio in disarmo e periodicamente mandò segnali al mondo, senza darsi troppa pena della posizione marginale in cui era scivolato.

Aveva un approccio umile al fare musica, a volte volutamente naïf, perché «il dilettante,» sosteneva, «è il musicista più prezioso che si possa immaginare». Amava la beffa e si prendeva volentieri in giro, e se ascoltate uno dei brani più famosi del suo dopo Can, Cool In The Pool, lo troverete impegnato con un corno francese in una buffa proposta dance. Sempre sul versante dell’ironia, vale la pena dare un orecchio a «Rome Remains Rome» , un lp del 1987 in cui Holger si circondava di vecchi amici Can e del suo bassista preferito, Jah Wobble, e arrivava a campionare la voce del papa («Sua Santità la Popestar Wojtyla», così lo chiamava, ospite di un disco registrato «con le sue Suore Swinganti nel corso della liturgia pasquale»). Ma il lato ludico di Czukay non deve fare ombra al resto: a dischi come «La Luna», dove ritorna il gusto per larghi affreschi sonori, come «On The Way To The Peak Of Normal», nel segno del divertimento più eccentrico e storte forme di «canzoni», o come l’ultima traccia, «Eleven Years Innerspace», antologia di pezzi nuovi e rivisitazioni edito per il Record Store Day del 2015 con la stessa formula del «Canaxis 5» leggendario: tiratura limitata di cinquecento copie, presto esaurite. Tanta musica che ci avvolge è figlia delle intuizioni di Czukay e non è un caso che il suo nome faccia capolino in vari progetti di artisti che lo conoscevano e se ne sentivano ispirati, dal David Sylvian di «Plight & Premonition» e «Flux + Mutability» a Brian Eno, da Jah Wobble ai Cluster a Conny Plank; ma anche gli Eurythmics, che aiutò ai tempi del primo disco, anche The Edge degli U2, anche Peter Gabriel, con cui collaborò tra la fine degli Ottanta e i Novanta per un singolare progetto, «The Mermaid», con Annie Lennox. Ma anche chi non lo ha mai avuto al fianco non può negare la sua influenza: i Sonic Youth su tutti, i Fall, i PIL nei momenti migliori.

Holger Czukay è morto il 5 settembre 2017 a Weilerswist, nella casa studio dove per decenni aveva lavorato. A luglio aveva perso la moglie Ursula e ne era rimasto sconvolto, continuando però a fare musica con la passione e i modi «cinemusicali» che abbiamo detto, tagliando incollando suoni che la sua fantasia generava e la corrente della vita gli portava. Aveva settantanove anni ma fino all’ultimo è rimasto il trentenne smanioso e inquieto dei Can, quella banda di «musicisti, studiosi, terapeuti», come amavano definirsi, convinti che la musica non sia solo organizzazione di suoni ma un messaggio potente, una medicina, una chiave per decifrare la vita.

Riccardo Bertoncelli