Glenn Jones, devoto discepolo di John Fahey, rende omaggio al suo maestro con un bel disco di «guitar solos».

A Takoma Park, Maryland, si è tenuto nell’aprile di quest’anno un festival di «Primitive American Guitar» intitolato con felice scelta The Thousand Incarnations Of A Rose, come una leggendaria composizione di Robbie Basho. Vi hanno partecipato una ventina di artisti che il grande pubblico non conoscerà mai, e non solo il pubblico «grande», anche quello «medio» e più giù ancora. Bisogna essere seguaci di una specifica carboneria chitarristica per sapere chi sono e per amare Peter Lang, Max Ochs, Harry Taussig, Glen Jones, e dico i più grandi fra quei lillipuziani, e dedicare la propria vita alla coltivazione di quel fiore strano del deserto che è appunto la primitive American guitar: termine coniato dal compianto John Fahey per spiegare il complesso intarsio della propria arte, correggendo la bella intuizione che Nat Hentoff aveva avuto nelle note a un suo disco scrivendo di «American natural guitar». Fahey è il sole di quel remoto sistema planetario, il maestro che ancora infonde energia nonostante siano passati quasi diciott’anni dalla morte e il mondo si sia fatto sempre più piccolo e ottuso per accoglierne i doni. La sua enciclopedica cultura nel mondo del blues e delle tante musiche americane del Novecento, la perizia stilistica amplificata dalla incontinente fantasia, il gusto sempre sorprendente per il gioco e il paradosso ne hanno fatto un personaggio unico e irripetibile. Periodicamente alla ribalta viene annunciato un suo «erede», ed è sempre un inganno. Fahey era sterile, come tutti i grandi outsider individualisti, non poteva avere e non avrà eredi. Tutto quello che i «chitarristi primitivi» possono fare è sistemarsi alla sua ombra e mantenere ordinato il giardino; spargendo i semi, facendosi muezzin per chiamare all’ascolto, come i protagonisti di quelle «mille incarnazioni di una rosa» e i tanti che periodicamente allestiscono tributi discografici al fu John Aloysius, oggi finalmente libero di suonare senza pena nel Valhalla più volte evocato nei suoi brani.

Tra gli organizzatori di quel festival di aprile c’era Glenn Jones, un chitarrista americano indicato anch’egli come «l’erede» di Fahey che rispetto ad altri ha almeno il credito di averlo conosciuto bene e di aver lavorato con lui in occasioni importanti. Jones conobbe Fahey negli anni Settanta, dopo avere subito da adolescente una folgorazione inversa da parte di Jimi Hendrix; dopo aver ascoltato «Axis: Bold As Love», vuole la leggenda, comprò una chitarra acustica e si mise a fare tutt’altro. Rimase a lungo nell’ombra, senza registrare, convinto di non avere ancora trovato la propria voce. Gli sembrò di trovarla negli Ottanta, quando passò alla chitarra elettrica e si inventò una musica capace di mescolare questo e quello, la selvatica bellezza di country e blues trasfigurati e gli imaginary landscapes che elettronica e noise potevano tratteggiare. Jones fondò i Cul de Sac, diventò un culto di quel fenomeno effimero che fu il «post rock» (termine che detestava) e fu così bravo e convincente da tirare dalla sua perfino Fahey, invecchiato con spirito acido ma inesauribile curiosità. Il venerabile John accettò il confronto con il nuovo, elettrificò le corde di una lap steel, trafficò con i nastri e firmò con i Cul de Sac un album cupo e visionario, «The Epiphany Of Glenn Jones», che completò il quadro della sua ultima produzione, così diversa dalle opere dei primi decenni. Jones non si staccò più da Fahey: produsse il suo ultimo cd, «Red Cross», e dopo la morte del maestro sistemò certe sue pagine giovanili curando la raccolta di «Your Past Is Comin’ Back To Haunt You». Non pago, nel 2004 chiuse l’avventura Cul de Sac e cominciò a registrare da solo, tornando all’acustico e cercando di mettere a frutto gli insegnamenti ricevuti in un quarto di secolo di assidue frequentazioni.

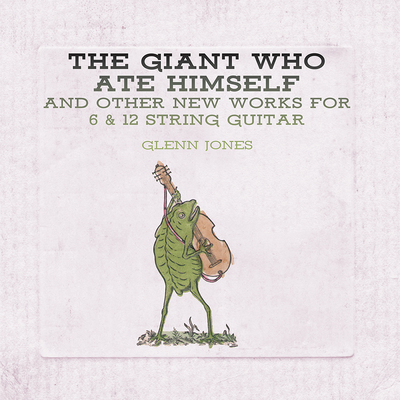

«This Is The Wind That Blows It Out», 2004, è la sua prima opera di «assolo a sei e dodici corde», «The Giant Who Ate Himself», otto dischi più tardi, la più recente, e lo spunto per questo ritratto di un discepolo innamorato. Il Gigante è Fahey, naturalmente, «un uomo che si è sempre speso così tanto da consumarsi prima del tempo». Jones lo segue sulle sue piste, con l’umiltà di chi non si sente «l’erede» ma solo un devoto divulgatore, un continuatore. Le chitarre sono per lui i colori di una tavolozza a disposizione, e usa sei corde, dieci o dodici a seconda della tinta con cui intende colorare i suoi umori e le sue storie. Virtuoso di banjo, questa volta non se n’è servito perchè, dice, l’unico pezzo in cui lo «sentiva» non gli è venuto bene. Lo stesso fa per tempi, accordature, fraseggi, modellando pezzi che sono creature vive una diversa dall’altra, proprio come voleva il Gigante. Per plasmarle, Jones ha bisogno di un posto tranquillo dove registrare, un angolo di mondo riparato e sereno più che uno studio con tutti i comfort. All’inizio della carriera trovò le giuste vibrazioni a Martha’s Vineyard, l’isoletta per ricchi al largo di Cape Cod; da qualche tempo il buen retiro è invece nella campagna del New Jersey, dove il suo tecnico del suono, Laura Baird, ha una casa studio e dove ha registrato i due dischi precedenti, «My Garden State» e «Fleeting». A volte, per trovare ispirazione gli basta spalancare la finestra e perdersi con lo sguardo nel paesaggio, che non dev’essere per forza idilliaco; la geografia faheyana, come gli appassionati ricordano bene, comprendeva di tutto, fiumi ponti uscite autostradali, perfino una fabbrica di cemento. Altre volte Jones pone le mani sulle corde e si perde nei suoi pensieri, magari guardando le immagini di un film che scorrono alla TV con l’audio spento. È un modo di nutrire il subconscio, di «far entrare il mondo nella musica», come dice lui.

«The Giant Who Ate Himself» è un disco umile e dolce, che racconta senza parole, in note e colori di suono, piccole storie di vita. Il modo migliore di apprezzarlo è non paragonarlo ai monumenti faheyani, anche se il Gigante ogni tanto fa capolino e, appunto per la stazza, non può non vedersi: come in River In The Sky, una miniatura di poche note e rumori di campagna che inevitabilmente ricorda i collages audio del maestro, come l’indimenticabile Raga Called Pat. Anche From Frederick To Fredricksburg semina sassolini faheyani. È la cronaca di un viaggio intrapreso da Jones con l’amico Jack Rose (un altro «erede», morto prematuramente) per andare a trovare Joe Bussard, il mitico ottuagenario che negli anni Sessanta aiutò Fahey a trovare la sua strada, pubblicandone amatorialmente i pezzi in dischi che stampava uno per uno, giurando che fossero «authentic negro music». Il Gigante voleva così, nelle sue fantasie non era un ragazzotto del Maryland ma un piccolo Charley Patton o Skip James venuto su dal fango del Mississippi.

C’è luce nel disco, una piccola gioia di vivere che ogni tanto si tinge di malinconia, ma senza troppi struggimenti. Ci sono una curiosa elegia per l’ultimo piccione viaggiatore morto nel 1914 allo zoo di Cincinnati (The Last Passenger Pigeon), un commento sonoro a caldo sulle ultime elezioni presidenziali (The Was And The Is) e la buffa storia di una bambina che a un concerto scombina i piani del cinico Glenn e lo porta a riconsiderare l’idea del Natale (A Different Kind Of Christmas Carol). L’ultimo brano è esemplare. Si chiama The Sunken Amusement Park e mette in musica l’immagine che decora l’interno di copertina, l’ottovolante di un parco dei divertimenti inondato da Sandy, il micidiale uragano del 2012. In due minuti Jones commenta quella bizzarra vista e scivolando tra le sue corde tratteggia una riflessione non banale. La vita, in fondo, è proprio un chiaroscuro del genere, fino alla soglia del paradosso.

Riccardo Bertoncelli