Due album d’archivio rievocano la stagione migliore di Pete Townshend e degli Who, tra il 1968 e il 1972.

Pete Townshend costruì il proprio mito in una quindicina d’anni, dalla metà Sessanta alla fine del decennio dopo, dibattendosi nella ragnatela delle sue contraddizioni. Era un rock hero forte & tuoni-e-fulmini e nello stesso tempo un uomo fragile, impaurito, pieno di dubbi. Si fece attirare dal canto di tutte le sirene di una equivoca stagione fingendo di credere che fosse compatibile con la figura del seeker che tanto lo attirava, il cercatore di un senso nella vita, lo scettico della filosofia greca, un piccolo maieuta del nostro tempo che «sa una cosa sola, di non sapere». Così sugli schermi del rock di quei tempi si videro in rapida successione, e spesso sovrapposti, l’insolente polemico, il visionario, l’alcolista, il tossico, l’umile allievo del guru. E sul fronte musicale: il rocker estremo, il dio distruttore di nervi & chitarre, il tessitore di dolci ballate, il menestrello con lingua d’allodola.

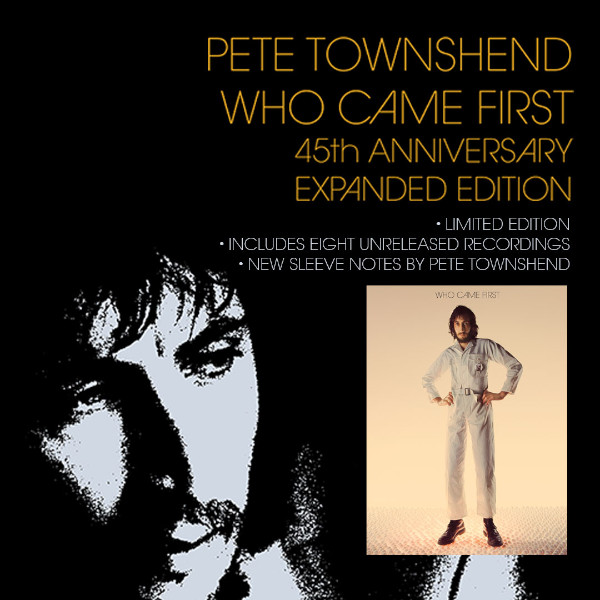

Due dischi d’archivio che escono in contemporanea ci ricordano quella storia, e quella mai risolta contraddizione. Il primo è un nastro dell’aprile 1968 degli Who al Fillmore East, ufficialmente inedito ma per anni diffuso e copiato su uno dei più fortunati bootleg della storia; il secondo è l’edizione expanded e (forse) definitiva del primo lp solistico di

Townshend, «Who Came First», singolare antologia di brani neanche tutti in prima persona dedicata a Merwan Sheriar Irani, meglio noto come Meher Baba, il suo maestro spirituale. Sono le due facce di PT, della sua musica, della sua vita. Il live al Fillmore è una tempesta di fuoco in una delle stagioni più creative degli Who, che dopo aver pubblicato lo stravagante collage di Who Sell Out si erano imbarcati in un asfissiante tour destinato a durare quasi tutto il 1968. A inizio primavera li chiamò Bill Graham, che voleva dare lustro alla succursale atlantica del suo locale di San Francisco, il Fillmore West, appena aperta a New York. Gli Who furono la prima band britannica a calcare quel sacro palco ma la data scelta, 5 aprile 1968, si rivelò funesta. Il giorno prima era stato assassinato a Memphis Martin Luther King e l’omicidio aveva scatenato gravi disordini in tutti gli Stati Uniti. A Boston dovettero trasmettere in diretta tv uno show di James Brown per tenere la gente lontano dalle strade, e a New York Graham decise di dimezzare i concerti: due soli spettacoli anziché quattro.

Il clima teso non scoraggiò gli Who, anzi, li eccitò, spingendoli a una delle loro performances più memorabili. Fecero un rapido giro del fresco passato e proposero I Can’t Explain, Happy Jack, I’m A Boy, onorarono l’amatissimo Eddie Cochran con un Summertime Blues che avremmo ascoltato spesso da loro e una C’mon Ev’rybody invece rara, e dall’armadietto del pronto soccorso blues cavarono un’altrettanto insolita Fortune Teller, il pezzo di Allen Toussaint portato al successo da Benny Spellman che già gli Stones avevano tradotto in beat. Si tennero My Generation per il finale, e lì si scatenarono: una selvaggia jam di trenta minuti che all’epoca pochi potevano permettersi, culminata con la rituale distruzione di chitarra e ampli da parte dell’esagitato PT.

I due spettacoli vennero registrati per un ipotetico live ma i tecnici fecero pasticci, rovinando l’audio di almeno uno show. Il progetto tramontò e Townshend passò a dedicarsi a quel che più gli premeva al momento, una serie di canzoni ordinate lungo la visionaria storia di un ragazzo sordo, cieco e muto, che sentiva la musica come pura energia: Tommy. Nel frattempo andava in onda un’altra vicenda, non meno importante. Sul finire del 1967 un amico aveva fatto conoscere a Pete la figura e gli insegnamenti di Meher Baba, un guru originario di Poona che aveva dedicato la vita all’assistenza dei poveri e dei malati e all’insegnamento di una dottrina di pace, serenità e armonia universale. Questo insegnamento era stato trasmesso per mezzo di pagine scritte e in gioventù anche con discorsi e conferenze; dopo i trent’anni però il Padre compassionevole (questa la traduzione del suo nome) aveva scelto di chiudersi nel silenzio, e così fino alla morte. Townshend rimase affascinato dalle idee del guru e se ne servì per ribellarsi alla dieta di droghe e vita smodata che lo condizionava fin dai giorni della prima gloria Who. «Baba non è venuto per insegnare, è venuto per scuotere e svegliare», scrisse in un ispirato articolo per Rolling Stone. «Non è venuto a fondare una religione, una credenza, un culto, una setta, un movimento… Meher Baba è l’Avatar, l’incarnazione di Dio nel nostro pianeta». Piano piano quegli insegnamenti filtrarono nei testi delle canzoni; qualcosa già in Tommy ma molto di più in Lifehouse, l’opera rock che avrebbe dovuto seguire all’inizio dei Settanta e che per mille motivi si perse per strada, deviata solo in parte sui binari di «Who’s Next».

Meher Baba morì nel 1969 ma i suoi discepoli non lo dimenticarono, e nel primo anniversario della morte, pubblicarono un album di canti e poesie a lui dedicati; un omaggio privato, con una tiratura di 2500 copie. Townshend faceva la parte del leone, e con lui l’amico Ronnie Lane con il rifacimento di un pezzo Faces (Evolution), e anche Ron Geesin, oggi dimenticato trafficante elettronico, all’epoca collaboratore dei Pink Floyd di «Atom Heart Mother». Un altro disco del genere seguì un anno più tardi in tiratura ancora più limitata, «In Love», dopo che Townshend aveva visitato la tomba del guru e si era trattenuto in India alcune settimane. Fu allora che i discografici drizzarono le antenne, quando si accorsero che quegli omaggi erano andati a ruba e cominciavano a circolare copie clandestine. Chiesero a Townshend il permesso di pubblicare quel repertorio in un’edizione ufficiale, promisero una buona tiratura e si impegnarono a devolvere parte del ricavato in beneficenza. Colpito dalla richiesta, il signor Who rilanciò: se le cose stavano a quel modo, perché non pensare a un album tutto nuovo?

Fu così che nacque «Who Came First», non proprio «tutto nuovo» ma ricco e sorprendente. Con un doppio o triplo registro: da un lato si onorava Baba con testi e musiche che riflettevano i suoi insegnamenti, dall’altro si mostrava per la prima volta al pubblico una faccia nascosta di PT, il gusto per puntigliosi provini domestici in cui suonava di tutto ed era tecnico di se stesso, in una dimensione acustica che gli Who avevano frequentato poco («Scoop», «Another Scoop» e «Lifehouse Chronicles») avrebbero esteso più avanti l’indagine. Non tutti capirono l’operazione, Dave Marsh per esempio sminuì l’opera come «una curiosità più che altro, o una fissazione». Si sbagliava. Oggi ancora quelle ballate di devozione suonano dolci e sincere, un inno ai migliori slanci spirituali di quei tempi, tanto spesso velleitari. Penso a Parvardigar, a Content, a Sheraton Gibson, a Let’s See Action («voleva essere un peana alla rivoluzione ma finiva piuttosto per parlare di Baba»); e soprattutto a Pure And Easy, quel meraviglioso chiaroscuro di luce e tenebra, vita e morte, energia, che PT aveva scritto come tema-guida per «Lifehouse» ed era rimasto in archivio, sfuggendo chissà perchè alla selezione di «Who’s Next» – sarebbe uscito in versione Who solo su «Odds & Sods». L’album riprendeva anche la Evolution di Ronnie Lane di cui dicevamo prima e un’altra canzone in cui Pete non era protagonista, Forever’s No Time At All, con la voce di Billie Nichols e la chitarra di Caleb Quaye, due bei minori di quella Gran Bretagna così viva e attenta.

«Who Came First» aveva attinto al serbatoio delle «canzoni devote» di Townshend ma non lo aveva prosciugato; e quando nel 1976 uscì un terzo omaggio, «With Love», con tre originali di PT, l’archivio si rimpinguò ancor più. È a quel materiale, oltre che a curiosi inediti, che si sono rivolti i curatori di questa edizione del «quarantacinquesimo» (ma che razza di anniversari…?) per un corredo di bonus tutt’altro che banale. Day Of Silence, per esempio, è un gioiellino di tenerezza e abbandono, con il richiamo al giorno dell’anno, il 10 luglio, in cui i seguaci di Baba non proferiscono parola in suo onore; e Begin The Beguine, sì, proprio il pezzo di Cole Porter, intriga e commuove. Piaceva tanto al maestro e Pete il discepolo lo accontenta spendendo il suo lato crooner, come fa in un altro brano, There’s A Heartache Following Me, il classico country di Jim Reeves che un giorno aveva incantato Baba: «le parole del testo potrebbe pronunciarle il Messia», aveva detto.

La copertina di «Who Came First» è rimasta quella originale, con Pete in tuta bianca che

all’occhiello porta un pin del maestro e sta ritto in piedi su un tappeto di uova. Confesso che all’epoca ci misi un po’ a capire, zuccone che sono. Eppure il titolo era ed è trasparente. Chi è venuto prima, l’uovo o la gallina? Townshend ha sempre avuto bei modi nel volgere in gioco grandi questioni, e anche in questo Meher Baba deve avergli insegnato qualcosa.

Riccardo Bertoncelli

(Articolo pubblicato sul numero di aprile 2018 di Musica Jazz)