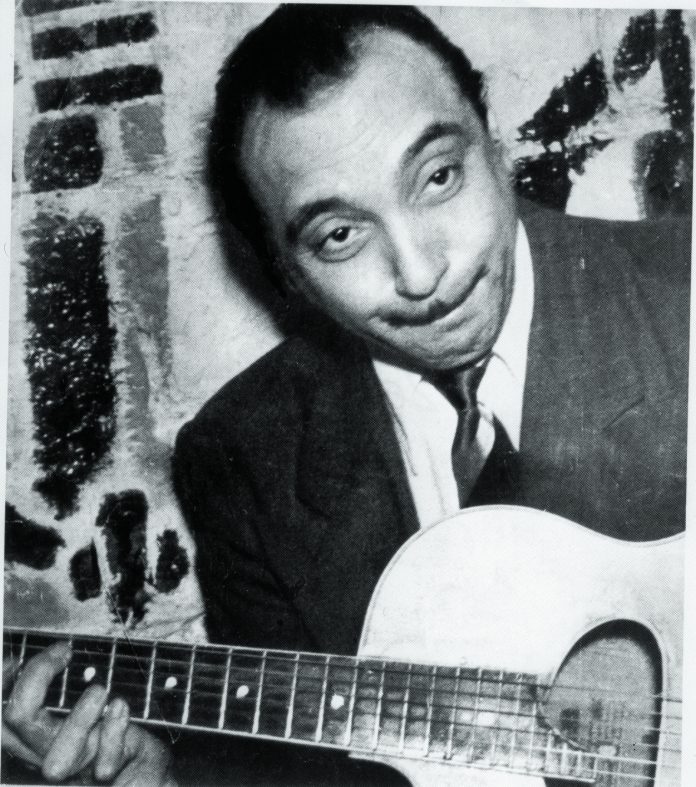

Il «sentiero degli zingari» è forse l’immagine migliore per rappresentare la vicenda umana e artistica di Jean-Baptiste «Django» Reinhardt: i suoi stessi tratti somatici basterebbero a provare l’origine indoariana dei rom; e poi i sentieri spesso si interrompono improvvisamente, inspiegabilmente, e sono pieni di intoppi, accidenti, guai. Nella sua breve esistenza Django di guai ne ha avuti molti, e ne ha procurati altrettanti. Chi lo ha conosciuto giura che fosse arrogante, diffidente, ombroso. Un disadattato? Già: capita, ai gitani. Non perché sia nella loro indole, come pensano i razzisti, ma perché la differenza fra lo stile di vita dei nomadi e quello delle società che li ospitano crea inevitabili scompensi, incomprensioni, distanze. L’ostilità di Django per le convenzioni era tanto naturale quanto il suo fluente fraseggio. E di convenzionale, nella sua musica, non c’era proprio nulla. Perfino l’organico del Quintette du Hot Club de France, che cominciò a consegnarlo alla storia nel 1934, era anomalo: un gruppo tutto di strumenti a corda, in una musica nata per gli ottoni e la batteria.

In questo senso Reinhardt è davvero un simbolo della sua gente, ma anche del jazz, che come i gitani è mutante, umorale, mimetico. Django non conosceva scissione fra arte e vita: nato in Belgio nel 1910, in un carrozzone, ha costantemente assecondato le passioni e l’istinto. Il denaro gli serviva solo per essere dilapidato. Il biliardo, il gioco d’azzardo, gli amori tempestosi hanno occupato le sue giornate più dello studio della musica, che non sapeva leggere né scrivere, ma solo suonare divinamente. E concepire, se non «comporre», visto che ci ha tramandato temi magnifici come Nuages, o Belleville, o Minor Swing, o Crepuscule…

La sua è una storia di occasioni perdute, di appuntamenti mancati: si presenta in ritardo al concerto alla Carnegie Hall con Duke Ellington (1946); torna improvvidamente dall’Inghilterra nella Francia occupata dai nazisti (1940); compra una Buick bianca e, siccome l’autista scappa spaventato dall’ambiente, prova a guidarla senza patente e viene arrestato (1938). Ma l’incidente più significativo è l’incendio del suo carrozzone (1928), in cui resta ustionato e perde l’uso di due dita della mano sinistra. Il che, ovviamente, ha in qualche modo influenzato il suo particolarissimo modo di suonare: il «limite imposto» è un’istigazione della creatività più forte di quanto comunemente non si creda.

Prima di lui, la chitarra nel jazz ha quasi esclusivamente funzioni ritmico-armoniche, sia pure tessute dalle mani sapienti di un Freddie Green. Django la emancipa in strumento solista, qual è nella musica tzigana, e con la complicità di Stéphane Grappelli intesse dialoghi di un’eleganza ancora insuperata. L’assenza della batteria gli consente una sorta di «swing implicito», ambiente ideale per qualsiasi sottigliezza. Il suo stile, dalla malinconia dolce e intensa, da solo dimostra quanto sia complesso il rapporto che lega i gitani alle terre che «attraversano», quanto le influenzano e, al tempo stesso, se ne fanno influenzare. E così la musica «manouche» (dal sanscrito manusa) attinge dalla tradizione melodica ungherese i trucchi e le scorciatoie che più direttamente arrivano alle corde del sentimento: un tempo un po’ rubato, accelerazioni e decelerazioni improvvise, sapienti e frequenti glissando. Spesso le sue esecuzioni sono, come il Bolero, costruite su un impercettibile e costante crescendo, che fa montare l’emozione, la estrae dalle viscere. Ma tutto ciò si può tradurre talvolta nel gioco improvvisativo del jazz, in un contrappunto di ispirazione europea, o viceversa in modi che tradiscono matrici orientali. Curioso: quando si tratta di musiche etniche viene spesso evocata la metafora delle radici più profonde. Ma se pensiamo alla cultura gitana, la metafora diventa piuttosto quella di piante acquatiche, che nutrono le proprie piccole e mobili radici non nell’humus profondo, ma in ciò che trovano strada facendo.

Mentre il pregiudizio sociale segnava la sua vita, il pregiudizio critico accompagnava la sua carriera. Non solo zingaro era Django, ma europeo, e il jazz, si sa, è roba da americani: l’hanno inventato loro. Logica ferrea: chissà se anche ai tempi di Shakespeare qualche cretino sosteneva che il teatro lo possono rappresentare solo i greci… Musicologi illustri hanno scritto che Django fu «un incidente pittoresco piuttosto che un avvenimento storico», aggiungendo che «si innamorò del jazz, lo vagheggiò da lontano senza conoscerlo a fondo, e, improvvisando secondo la logica jazzistica, fece una musica tutta sua, che suscitò ammirazione ma non fece scuola». Infatti, anche per questo è importante Django Reinhardt: la sua stessa esistenza dimostra quanto sia peregrina la tendenza prevalente a leggere il jazz come una «corrente principale» con un suo lineare percorso evolutivo, che alcuni si sono spinti a raffigurare in improbabili alberi genealogici, mentre in realtà si tratta di una miriade di percorsi intrecciati, una somma di individualità. Paradossalmente, gli viene rimproverata la sua unicità, e cioè la sua grandezza!

Forse non fece scuola Django, ma di sicuro aprì la strada al solismo chitarristico, che subito dopo ci avrebbe regalato l’insuperabile Charlie Christian, e poi a quel «virtuosismo espressivo» europeo che, nel tempo, avrebbe prodotto chitarristi tanto diversi quanto John McLaughlin e René Thomas, Philip Catherine e Martin Taylor, Biréli Lagrène e Christian Escoudé. Ma anche l’uso del termine «incidente» è, paradossalmente, rivelatore. Perché, in effetti, la musica di Reinhardt da un «incidente» nasce: la prima cultura «meticcia» di questo secolo, il jazz, si innesta su un’altra cultura «meticcia» da molti secoli, quella gitana, e così genera un linguaggio di eccezionale ricchezza, un infinito numero di possibilità.

«Il genio» ha detto Thelonious Monk «è quello che più somiglia a se stesso». Quest’affermazione spiega sul jazz molto più di tanta saggistica. Ci spiega cos’è che lo rende indispensabile nello scenario musicale del XX secolo, e cioè l’enfasi posta sulla singola personalità, la possibilità per ognuno di cantare con la «propria voce», senza la mediazione delle note scritte, o l’ingombro di norme troppo rigide e tecnicistiche per avere a che fare con l’arte. Ed è singolare che questi contenuti siano cresciuti in un ambiente nel quale, per dire che qualcuno è bravo, si dice che somiglia a qualcun altro: «suona come Charlie Parker» è motivo ricorrente nell’esegesi jazzistica. Non si direbbe mai che un pittore è bravo perché «dipinge come Picasso». Ma il genio ha comunque vita dura con i contemporanei, proprio perché sfugge alle regole, alle categorie, alle norme. Se non nella critica, il binomio Reinhardt – Grappelli avrebbe però suscitato grandi amori nel pubblico, ben maggiori di quelli del suo contraltare americano Eddie Lang – Joe Venuti. E nei musicisti: Coleman Hawkins, Rex Stewart, Benny Carter, Bill Coleman, Dickie Wells si incontrarono a più riprese con il leggendario quintetto, lasciandoci memorabili registrazioni.

L’istintiva intuizione di coniugare jazz e musica europea troverà sistemazione teorica solo molti anni dopo la sua morte, con la Third Stream di John Lewis e del Modern Jazz Quartet, che non mancherà di pagargli il dovuto tributo, titolando il proprio cavallo di battaglia semplicemente così: Django…

Filippo Bianchi

L’attualità del maestro ribadita da tre seguaci

Dei cento e più anni che celebriamo Django, una ventina o poco più quelli in cui egli poté farci quel suo dono eccezionale, ma se il grandioso personaggio fu purtroppo strappato al jazz tanto presto (nel 1953, a quarantatré anni), il suo lascito artistico ha sfidato il tempo, è vivo e seguito.

Sì, dopo tanti anni Django Reinhardt è «attuale». Ne è indiscutibile prova la duratura fortuna, lui assente, del suo gipsy jazz, che in ogni successiva generazione ha avuto da un lato ottimi musicisti e dall’altro un pubblico interessato, ammirato, affezionato. Una conferma viene dalla Francia, seconda e ultima patria di Django, in particolare da quella sorta di marchio national che è l’etichetta di Francis Dreyfus (già segnalatasi, con pari sensibilità, per i dieci anni dalla morte di Michel Petrucciani).

Si tratta dei primi tre dischi (in Italia distribuiti dalla Egea) di un ampio progetto che proseguirà nell’anno. Non sono ristampe di Django Reinhardt «in persona» (comunque nei cataloghi di questa e altre case se ne trovano diverse): sono i più recenti prodotti di chitarristi francesi che, attivissimi oggi, tracciano la scia di una luminosa cometa. L’unico della triade veramente famoso tra gli appassionati di jazz è Biréli Lagrène, uno che già a quattordici anni, nel 1980, seppe sbalordire con un disco intitolato appunto «Routes To Django». Oggi mostra quanto in alto quelle strade lo abbiano portato con il pregevole «Gipsy Trio» (FDM 46050 369272), inciso tra 15 e 21-9-08 con l’altro chitarrista Hono Winterstein e con il contrabbassista Diego Imbert nonché a sorpresa, nel finale Be My Love, con il tenore ex scaligero (si ricorderà il clamoroso divorzio a metà dell’Aida nell’inaugurazione del 2006) Roberto Alagna. Senza dubbio Lagrène è un autentico virtuoso nel percorrere un repertorio in cui Django ha un solo frammento (Micro) ma, davvero, si è portati a pensare che, se fosse vissuto, avrebbe magari, o press’a poco, suonato così Lullaby Of Birdland o Cantando sotto la pioggia o la beatlesiana Something di George Harrison.

Si tratta dei primi tre dischi (in Italia distribuiti dalla Egea) di un ampio progetto che proseguirà nell’anno. Non sono ristampe di Django Reinhardt «in persona» (comunque nei cataloghi di questa e altre case se ne trovano diverse): sono i più recenti prodotti di chitarristi francesi che, attivissimi oggi, tracciano la scia di una luminosa cometa. L’unico della triade veramente famoso tra gli appassionati di jazz è Biréli Lagrène, uno che già a quattordici anni, nel 1980, seppe sbalordire con un disco intitolato appunto «Routes To Django». Oggi mostra quanto in alto quelle strade lo abbiano portato con il pregevole «Gipsy Trio» (FDM 46050 369272), inciso tra 15 e 21-9-08 con l’altro chitarrista Hono Winterstein e con il contrabbassista Diego Imbert nonché a sorpresa, nel finale Be My Love, con il tenore ex scaligero (si ricorderà il clamoroso divorzio a metà dell’Aida nell’inaugurazione del 2006) Roberto Alagna. Senza dubbio Lagrène è un autentico virtuoso nel percorrere un repertorio in cui Django ha un solo frammento (Micro) ma, davvero, si è portati a pensare che, se fosse vissuto, avrebbe magari, o press’a poco, suonato così Lullaby Of Birdland o Cantando sotto la pioggia o la beatlesiana Something di George Harrison.

Altro protagonista del jazz gitano, pure se non altrettanto noto (anche per un tremendo incidente stradale e una depressione), è Dorado Schmitt. In «Family» (369442), inciso nell’aprile 2009, non fruga molto di più tra i brani di Django, scegliendo gli immortali Nuages e Minor Swing, ma sa anch’egli adattare al genere musiche famose, da My Blue Heaven all’italiana Tornerai. Di chitarristi «Family» ne annovera ben sei, di cui quattro con lo stesso cognome di Schmitt, tra cui il bravissimo Samson, figlio del leader.

Altro protagonista del jazz gitano, pure se non altrettanto noto (anche per un tremendo incidente stradale e una depressione), è Dorado Schmitt. In «Family» (369442), inciso nell’aprile 2009, non fruga molto di più tra i brani di Django, scegliendo gli immortali Nuages e Minor Swing, ma sa anch’egli adattare al genere musiche famose, da My Blue Heaven all’italiana Tornerai. Di chitarristi «Family» ne annovera ben sei, di cui quattro con lo stesso cognome di Schmitt, tra cui il bravissimo Samson, figlio del leader.

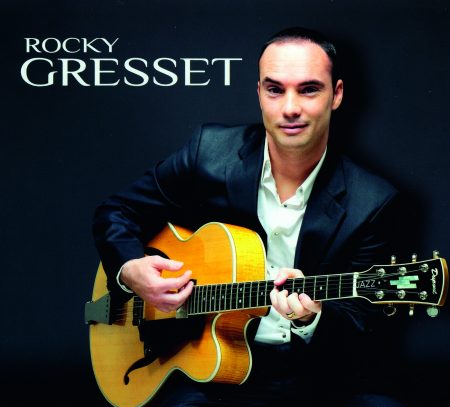

E il triangolo proposto dall’etichetta proietta un suo vertice ancor più nell’oggi con un chitarrista che dalla sua roulotte gitana usciva da bambino, anzi da fanciullo prodigio, ma che solo ora affronta i grandi pubblici. È il giovane Rocky Gresset, talmente «nuovo» che il disco della tarda primavera 2009 si intitola, come si usa per gli esordienti, con il suo semplice nome e cognome (369422). In questo suo quartetto, oltre a un paio di saltuari ospiti, figurano un violinista e lo stesso contrabbassista Imbert del trio di Lagrène. Il repertorio è di stampo ancor più jazzistico che nei due Cd precedenti, con Sy Oliver e Petrucciani tra tanti standard, e di Django un solo testo (Webster). Segno che la Django legacy può ormai svilupparsi con tanta autonomia da non esigere più riti e omaggi: ormai Django Reinhardt è nella struttura e soprattutto nello spirito di questa musica. Indissolubilmente.

E il triangolo proposto dall’etichetta proietta un suo vertice ancor più nell’oggi con un chitarrista che dalla sua roulotte gitana usciva da bambino, anzi da fanciullo prodigio, ma che solo ora affronta i grandi pubblici. È il giovane Rocky Gresset, talmente «nuovo» che il disco della tarda primavera 2009 si intitola, come si usa per gli esordienti, con il suo semplice nome e cognome (369422). In questo suo quartetto, oltre a un paio di saltuari ospiti, figurano un violinista e lo stesso contrabbassista Imbert del trio di Lagrène. Il repertorio è di stampo ancor più jazzistico che nei due Cd precedenti, con Sy Oliver e Petrucciani tra tanti standard, e di Django un solo testo (Webster). Segno che la Django legacy può ormai svilupparsi con tanta autonomia da non esigere più riti e omaggi: ormai Django Reinhardt è nella struttura e soprattutto nello spirito di questa musica. Indissolubilmente.

Gian Mario Maletto