Chi volesse addentrarsi nell’affascinante universo dei legami tra musica e pittura, oltre a toccare con mano quanto folta sia la schiera di coloro che abbracciano entrambe le arti, non impiegherebbe molto a cogliere il ruolo nodale dell’autoritratto. Come molti dei lettori di questa rivista ben sanno, numerosi sono e sono stati anche i jazzisti dediti alla pittura: da Django Reinhardt a Miles Davis, da Pee Wee Russell a Bill Dixon, da George Wettling, Han Bennink, Daniel Humair (tutti batteristi) a Gaslini, Ivo Perelman e tanti altri. Tra i jazzisti pittori l’autoritratto miete però assai meno consensi che altrove. Prendiamo uno dei geni musicali del Novecento: Arnold Schönberg, con tutta probabilità il più dotato fra quanti, dal mondo dei suoni, hanno inteso spaziare anche sul colore. Nella sua vasta produzione pittorica, segnata da un espressionismo onirico di notevole pathos, il filone autoritrattistico (ma anche ritrattistico-caricaturale) è assolutamente centrale.

Tra gli artisti che più spesso popolano questa rubrica, cioè quelli che ruotano attorno all’universo canzone, la situazione non è troppo diversa. Il caso verosimilmente più emblematico è quello di Joni Mitchell, fautrice di un figurativismo caldo, pieno, ora più grasso, plastico, solare, ora più raccolto, obliquo, asciutto. Lungo l’ultraquarantennale produzione discografica dell’artista canadese, numerose sono le copertine ricavate da sue opere pittoriche, con una presenza piuttosto larga di autoritratti: dalla giovanile centralità di «Clouds» (1969) all’aristocratica, matura sensualità di «Both Sides Now» (2000), passando per «Ladies Of The Canyon» (1970), «Wild Things Run Fast» (1982) e soprattutto «Turbulent Indigo» (1994), che cita il Van Gogh dell’orecchio mozzato, addirittura con tanto di cornice; una scelta evidentemente convinta, visto che torna in «Taming The Tiger» (1998) e «Travelogue» (2002).

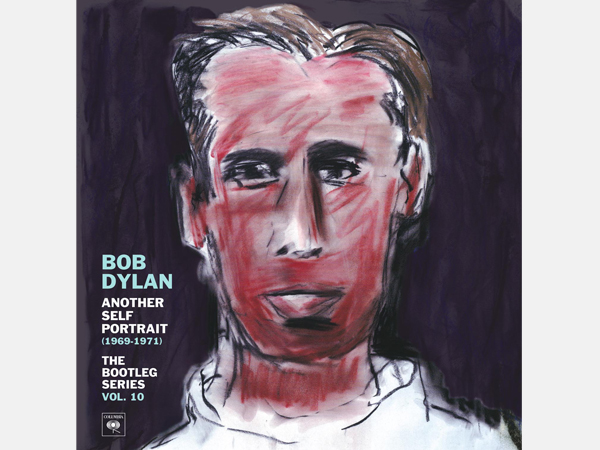

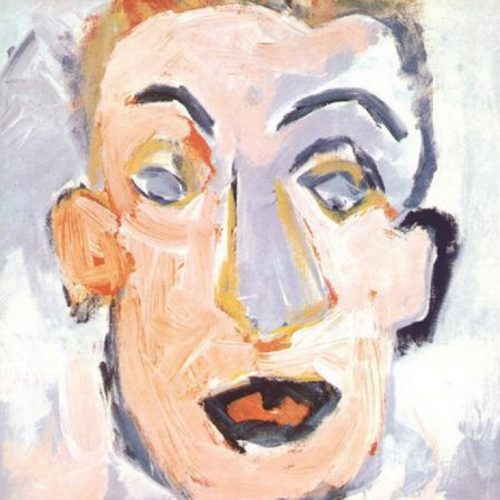

La più celebre, magistrale copertina del genere è quella di «Self Portrait» di Bob Dylan (1970) ma un generoso (auto)ritrattista, discretamente tormentato, è anche David Bowie: dalla lunga sequela di autoritratti ufficiali alle inquietanti, allucinate apparizioni degli innumerevoli Dheads (senza dimenticare il paradigmatico I Am A World Champion del 1977).

A ritrarre Bowie ha pensato pure, nel 1990 (Bowie Spewing), Paul McCartney, senz’altro il più dotato in ambito pittorico (fra l’evocativo e il grottesco) della cerchia beatlesiana, che comprende John Lennon come Yoko Ono, già membro di Fluxus e come tale autoritrattista alquanto estrosa: per esempio, una busta con sopra un semplice frammento di foto. Lennon veleggia invece attorno a una naïveté grafica tanto tecnicamente spartana quanto suggestiva. Anche per lui l’autoritratto è pratica usuale, specie tra fine anni Sessanta e primi Settanta. La sua specialità sono quelli multipli (fino a dodici) su un’unica tavola ma anche calendari e coppie (lui e Yoko, ovviamente).

Anche il semplice disegno è assai praticato sul nostro versante. Per esempio da Leonard Cohen (però colorato, in Paris Again del 2007), da Gino Paoli, accidentalmente da Guccini come da Elvis Costello, dal tratto netto e dalla gustosissima vena autoironica. Va infine segnalato almeno un autoritratto camuffato: esiste almeno un’autoesibizione in immagine di Paolo Conte, uno dei più originali musici pittori. Camuffata, si diceva, perché celata dietro le sembianze del leone che campeggia sulla copertina del suo album probabilmente più insolito: «Razmataz», del 2000.

Alberto Bazzurro