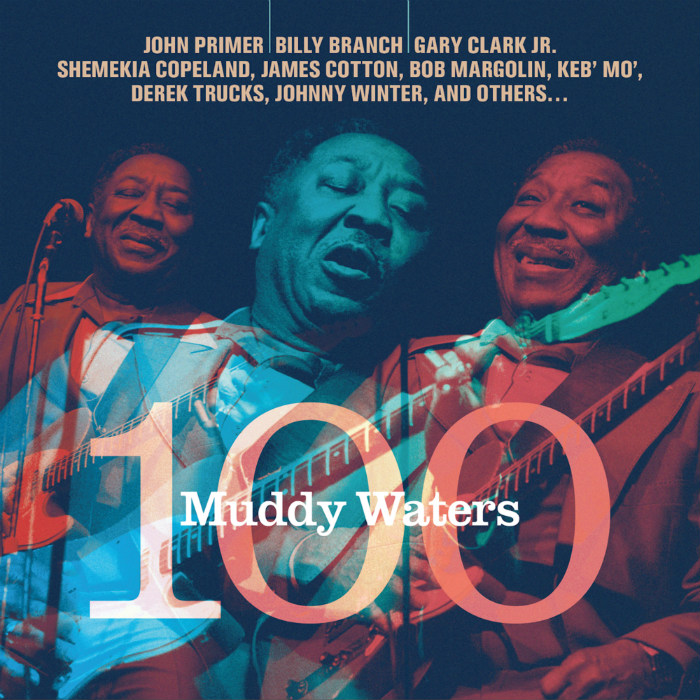

John Primer festeggiò i cento anni di Muddy Waters con uno dei più solidi e vibranti album blues degli ultimi tempi. Si chiama «Muddy Waters 100», l’ha pubblicato la Raisin’ Music ed è un juke box di Chicago blues che ha il pregio di non essere ruffiano e neanche nostalgico e men che meno presuntuoso, e di non usare additivi che non siano musicisti vitaminici, di ieri e di oggi: James Cotton, Johnny Winter, Bob Margolin, Keb’ Mo’, Derek Trucks e Shemekia Copeland, un firmamento di piccole grandi stelle blues per dare più luce ancora a un cielo, quello di Muddy Waters, che sappiamo non essere mai buio.

Primer ha voglia di festeggiare e salta in lungo una questioncella filologica. Giurano infatti gli storici che McKinley Morganfield non nacque nel 1915, come più volte spergiurò e come è scritto sulla sua lapide, ma almeno un anno prima, forse due, probabilmente il 4 aprile 1913. Mentì anche sul luogo preciso della nascita, comunque una cabin nel cuore del Delta, ma questi appunto sono dettagli che nulla tolgono alla doverosa celebrazione. Quello che è certo è che crebbe alla piantagione di Stovall, dove provò le fatiche del lavoro nei campi e dove andò a pescarlo Alan Lomax nel 1941 con il suo ingombrante registratore, per quei field recordings che hanno fatto la storia della musica statunitense. McKinley lo scambiò per un agente del fisco che voleva incastrarlo per distillazione clandestina e sulle prime si negò, ma Lomax lo convinse e lui sciolse le dita.

Non era un pivello, aveva già ventotto anni e tutti in zona lo conoscevano come «Muddy Waters» per decine di feste che aveva animato con la sua chitarra ebbra di Son House, girando il Delta su una scassata Ford V-8 acquistata con i guadagni della musica e dell’alcol di contrabbando. Per Lomax registrò i più intensi blues del suo repertorio e l’uomo con il registratore fu così soddisfatto da tornare da lui un anno più tardi per nuove incisioni, trasmettendogli quella fiducia di cui il ragazzo aveva bisogno per evadere da Stovall. Nel 1943 Muddy prese la strada di Chicago e lì si inventò una nuova vita, dovette farlo. I suoi tristi blues di campagna erano stonati in quella città di jazz e balli sfrenati, e la chitarra di legno spariva nel clangore della metropoli.

«La pura chitarra acustica andava bene nel Mississippi rurale», scrive Robert Gordon nelle note di «Muddy Waters 100», «dove di notte non c’erano rumori se non il respiro sommesso del Creatore che riposava, e la percussione incessante di grilli e cicale. Non così a Chicago, terra di tram sferraglianti, di treni e auto in festa sino a notte fonda». Per farsi ascoltare dunque, oltre che per emergere, Muddy amplificò il suo strumento e fu poi tra i primi a passare alla chitarra elettrica, una Gretsch, cercando di mantenere con il nuovo suono più tagliente il feel delle sue radici. Il blues moderno nacque così, dalla interazione del ragazzo di Stovall con altri solerti emigrati dal sud come Jimmy Rogers, come Little Walter Jacobs, e da centinaia di feste in luoghi privati e regolari esibizioni allo Zanzibar, il club all’angolo tra Ashland e la Tredicesima che fu il primo a dargli spazio. Muddy chiamava i suoi Headhunters, «tagliatori di teste», ma qualche capoccia era di granito e non Muddy e rischiò di perderlo, sicuro com’era che il blues per chitarra non avesse futuro e che lo strumento chiave fosse piuttosto il pianoforte. Waters lo convinse con le vendite di I Can’t Be Satisfied, 1948, e poi gli diede in qualche modo ragione ingaggiando per i suoi Blues Boys un pianista a completare il suono – il grande Otis Spann, fedele luogotenente negli anni.

Fu quella la stagione più radiosa, i Cinquanta, e non è un caso che il repertorio di Primer batta soprattutto lì: Got My Mojo Working, Mannish Boy, Trouble No More, Forty Days And Forty Nights, e quella Still A Fool che quindici anni dopo l’originale, 1951, Jimi avrebbe usato come plastilina per un suo avventuroso viaggio nel Delta, Voodoo Chile. In quei tempi Muddy non era solo una macchina di 78 giri ma un trend setter capace di marchiare a fuoco l’immaginario degli appassionati, senza distinzione di razza; è noto come una sua canzone, Rollin’ Stone, abbia influenzato la storia della musica rock mentre non sempre si ricorda il tour inglese del 1958, che in realtà fu uno degli eventi cruciali per la nascita del beat e la diffusione della più autentica musica black in Europa. Quando Jagger e Richards si conobbero, sbarbi pendolari alla stazione di Dartford, Mick non a caso aveva sottobraccio il «Best Of Muddy Waters», oltre a «Rockin’ At The Hops» di Chuck Berry, un artista finito alla Chess su raccomandazione del lungimirante McKinley. A sentire la musica dei primi Stones, ma anche di Animals, Yardbirds, Fleetwood Mac, e non sto a continuare, tutto appare chiaro.

Muddy Waters ebbe molte vite, anche una volta riconosciuto come maestro. John Primer lo conobbe nell’ultima, primi anni Ottanta, quando ormai era l’icona di se stesso, con l’orgoglio delle splendide cose fatte e il dispetto di non essere considerato quanto meritava. Il Chicago Blues sembrava avere fatto il suo tempo e, come sempre accade, prima di diventare «classico» veniva giudicato «vecchio». Muddy aveva passato i Sessanta, la sua penultima vita, cambiandosi d’abito per stare dietro ai nuovi gusti: era stato jazz bluesman con sezione fiati, era tornato all’acustica per navigare l’onda folk, aveva adottato addirittura distorsori e wah wah per mettere il cappello sulla musica di Jimi e Clapton, i suoi nipotini molto più famosi e ricchi. Non bastò, il pubblico nero e anche quello bianco preferivano ormai altro e nel 1975 la Chess interruppe le trasmissioni e cedette il catalogo. Fu un altro nipote putativo, Johnny Winter, a salvare Muddy dalla disoccupazione discografica e dall’oblio, ingaggiandolo per la sua etichetta Blue Sky e producendo con amore gli ultimi album. Il principio era lo stesso che anima questo «Muddy Waters 100»: tenere viva la fiamma di una musica che rischiava la sparizione, la mutazione genetica, la fossilizzazione, illuminarla con amorevole cura per sistemarla in un contesto e dare luce, e senso, ai tanti fi li che la legano alla vita e alla storia. Primer non compare in nessun album in studio di Muddy Waters ma fu un onesto gregario negli ultimi tempi del maestro e suonò nella sua band, dopo essere emerso nella scena di Chicago grazie a Willie Dixon e ai Chicago All Stars.

A inizio Ottanta si insediò al Legendary Checkboard Lounge, capeggiandone la house band e dividendo per anni il suo tempo tra quell’impegno e i tour con i Teardrops di un’altra leggenda blues, Memphis Slim; e proprio al Checkboard, nel 1981, fu tra i protagonisti di una emozionante jam con Muddy e i Rolling Stones che è finita su disco. Nel 1992, quasi cinquantenne, Primer uscì dal cono d’ombra dei giganti e decise che era tempo di scavare una propria strada. Pubblicò un album finalmente a suo nome, «Stuff You Got To Watch», e da allora ne ha dati alle stampe una quindicina, in stretta lingua blues, compreso un appassionato omaggio a Elmore James. Questo tributo ufficiale è il culmine del catalogo, non solo grande musica ma anche un ricco bigino per avvicinarsi a Muddy e al suo mondo, con le note del biografo Robert Gordon e impagabili foto d’epoca.

È un viaggio di quaranta anni compendiato in cinquanta minuti, un diorama del blues che da Rosalie, 1942, porta a I’m Ready, 1978, e meno male che Johnny Winter ce l’ha fatta a controfirmarla, cinque settimane prima di morire. John Primer corona il sogno della sua vita ma è così saggio da rimanere defilato e lasciare che le luci illuminino solo la grande figura di Muddy Waters: l’anello di congiunzione tra il Delta e Chicago, tra il passato remoto e il futuro, colui che Eric Clapton un giorno definì bene «un capo tribù, un Budda, un ribelle – tutto in una sola persona».

Riccardo Bertoncelli