La sua era la voce che incarnava il gospel moderno: come espressione di un puro slancio liberatorio, di una schietta, incontaminata devozione al divino combinata a una letizia tutta terrena e palpabile, la risposta più diretta (come lei stessa amava ripetere) alle parole di Davide, «leviamo un rumore gioioso verso il Signore».

Quel contralto di straordinaria vastità e di tonante quanto elegante irruenza, uno strumento dai tratti muscolari e curvacei e dal carattere insieme sacrale e sanguigno, riassumeva tensioni e emozioni, fantasia, dolore e speranze dell’esperienza afroamericana del Novecento. Echeggiava i blues di Bessie Smith ma anche il primo jazz di Storyville, pulsava dei ritmi danzanti della second line delle parate neorleansiane e disegnava le più assorte e ariose melodie degli inni tradizionali, era a suo agio accompagnato dal piano scabro e percussivo di un’umile chiesa pentecostale come pure integrato nella policroma coralità orchestrale di Duke Ellington, aveva un’affinità profonda con il respiro rauco e irresistibile di un predicatore di strada e intanto preannunciava la grandiosità e la lirica immaginazione dei sermoni di Martin Luther King. L’aggettivo «intenso» – oggi tanto abusato da perdere ogni capacità descrittiva – calzava perfettamente alla voce di Mahalia Jackson. Il grande scrittore afro-americano Langston Hughes così la rievocava: «Una volta, in una fredda serata d’inverno a Chicago, prima che Mahalia Jackson raggiungesse la grande popolarità a livello nazionale, la andai a sentire che cantava le sue canzoni religiose in una chiesetta del South Side. Il maltempo aveva trattenuto molti a casa e il poco pubblico presente era intirizzito. Eppure Mahalia riuscì a scaldare la chiesa con l’intensità del suo canto».

L’ascolto dal vivo di Mahalia Jackson rappresentava qualcosa di più dell’incantatoria esperienza musicale e del coinvolgente, travolgente rituale offerto dalle altre nobili voci della musica religiosa afro-americana. Per Gloria Lynne, una sua talentuosa discepola che ha portato i colori espressivi del gospel nell’arena del jazz e del pop, l’ipnotica unicità di Mahalia nasceva dalla combinazione tra il «tremendo potere» di un contralto che scuoteva chiesa o teatro come nessun altro strumento sapeva fare e il formidabile trasporto emotivo della sua ispirazione. «Mahalia era talmente invasa dallo Spirito,» scrive Gloria nel volume autobiografico I Wish You Love, «che la sua voce trascendeva ogni cosa. Aveva così tanto soul, così tanta profondità: la sua voce, semplicemente, prendeva il volo».

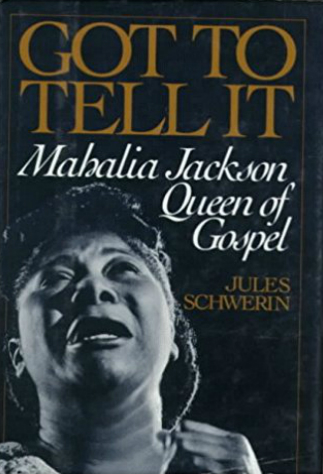

Il regista Jules Schwerin, autore di un importante documentario sulla cantante di New Orleans, fu testimone di questo abbagliante connubio tra «una voce monumentale» e una peculiarissima «stregoneria spirituale» sin dal suo primo impatto con una performance sacra di Mahalia, in un torrido revival all’aperto tenutosi nel 1955 nei pressi di New York. «C’era un’imperiosità straordinaria nel suo stile radicato nella chiesa sanctified,» scrive Schwerin in Got To Tell It. «Gemiti e ruggiti e grida portavano a climax da far venire i brividi, un’esaltazione della forza vitale in una voce che elevava le mille anime presenti a uno stato di rapita meraviglia, e probabilmente di grazia». E la celebrativa trascendenza di quella voce, e le sue virtuosistiche, chiaroscurali tortuosità modulatorie, si accompagnavano – quasi miracolosamente – alle movenze ondeggianti e ancheggianti di un corpo di ben oltre cento chili che danzava sul palco con una leggerezza di piuma, «un tornado con la vitalità sensuale di un’adolescente».

Il regista Jules Schwerin, autore di un importante documentario sulla cantante di New Orleans, fu testimone di questo abbagliante connubio tra «una voce monumentale» e una peculiarissima «stregoneria spirituale» sin dal suo primo impatto con una performance sacra di Mahalia, in un torrido revival all’aperto tenutosi nel 1955 nei pressi di New York. «C’era un’imperiosità straordinaria nel suo stile radicato nella chiesa sanctified,» scrive Schwerin in Got To Tell It. «Gemiti e ruggiti e grida portavano a climax da far venire i brividi, un’esaltazione della forza vitale in una voce che elevava le mille anime presenti a uno stato di rapita meraviglia, e probabilmente di grazia». E la celebrativa trascendenza di quella voce, e le sue virtuosistiche, chiaroscurali tortuosità modulatorie, si accompagnavano – quasi miracolosamente – alle movenze ondeggianti e ancheggianti di un corpo di ben oltre cento chili che danzava sul palco con una leggerezza di piuma, «un tornado con la vitalità sensuale di un’adolescente».

I vibranti e struggenti moans e groans di Mahalia, i suoi shouts disinibiti e la sua libera e palpitante tensione ritmica erano calati nel fertilissimo terreno multiculturale di New Orleans (dove nacque nel 1911) e più specificamente legati ai fermenti emotivi e alle esuberanti pratiche musicali della Holiness Church sudista. Ma fu il South Side nero di Chicago, dove Mahalia Jackson giunse adolescente, sull’onda del portentoso flusso migratorio dal Meridione al Nord industriale in corso sin dagli anni della prima guerra mondiale, a vedere il suo talento prendere forma e la sua arte acquistare gradualmente risonanza e prestigio. Nella metropoli dell’Illinois, presto nota come «il Vaticano del gospel», la voce imponente e dinamica della giovane Jackson – strumento di contrastata luminosità, fiero e esplosivo, a gola aperta e a pieni polmoni – contribuì insieme a quella coriacea di Sallie Martin, a quella ardente di Willie Mae Ford Smith, a quella dignitosa e elegante di Roberta Martin, a illustrare per le congregazioni battiste degli anni Trenta l’innovativo e ispirato repertorio del suo mentore Thomas A. Dorsey, il grande pianista e compositore che veniva (come Georgia Tom) dall’universo secolare e «peccaminoso» del blues, e a gettare di conseguenza le basi per l’affermazione del gospel moderno e della nuova vocalità religiosa afroamericana.

Le prime incisioni di Mahalia, realizzate a Chicago nel maggio del 1937 per la Decca, come l’incalzante Oh My Lord e l’inno God Shall Wipe All Tears Away, per quanto ancora relativamente acerbe nel sound, avvolte in una chiara nasalità, rivelavano un’eccitante miscela di pura energia creativa e di fervente testimonianza emozionale: con un formidabile potenziale di personalizzazione che si sarebbe pienamente realizzato nelle prove dell’immediato dopoguerra per una delle etichette indipendenti che allora documentavano a fondo lo scenario sacro e profano della musica nera: la Apollo Records.

Nei dischi Apollo l’augusto contralto di Mahalia, fattosi denso e bruno e spazioso nella parte bassa della tessitura, donava un’ariosa inquietudine modulatoria e un prezioso equilibrio tra schietta pensosità bluesy, ieratica solennità e sferzante e abbagliante irruenza, a un repertorio di stimolante complessità, comprendente alcuni dei più grandi successi della chiesa nera: brani dall’emozionante quanto misurato abbandono, come Dig A Little Deeper e In The Upper Room, e autentici capolavori di icasticità e fervore come Move On Up A Little Higher e Just Over The Hill, firmati da un reverendo di Memphis, W.H. Brewster, al pari di Dorsey immaginifico innovatore del songbook religioso.

Nei dischi Apollo l’augusto contralto di Mahalia, fattosi denso e bruno e spazioso nella parte bassa della tessitura, donava un’ariosa inquietudine modulatoria e un prezioso equilibrio tra schietta pensosità bluesy, ieratica solennità e sferzante e abbagliante irruenza, a un repertorio di stimolante complessità, comprendente alcuni dei più grandi successi della chiesa nera: brani dall’emozionante quanto misurato abbandono, come Dig A Little Deeper e In The Upper Room, e autentici capolavori di icasticità e fervore come Move On Up A Little Higher e Just Over The Hill, firmati da un reverendo di Memphis, W.H. Brewster, al pari di Dorsey immaginifico innovatore del songbook religioso.

L’equilibrio stilistico dell’arte di Mahalia si assestò – in un’atmosfera che, pur non perdendo tutta l’urgenza terragna della matrice sanctified, trovava una sua gloriosa classicità specie quando la cantante si confrontava con le platee non religiose di festival jazz e sale da concerto – durante il successivo, alacre quindicennio di incisioni Columbia (1954-1969): un arco di tempo caratterizzato anche da splendide avventure oltre i confini espressivi più familiari, come in occasione della suite ellingtoniana Black, Brown And Beige, registrata con l’orchestra del Duca nel 1958. Spesso accompagnata da incisive ritmiche che combinavano elementi gospel e jazzistici (per esempio «Great Gettin’ Up Morning», una prova sublime del 1959, spinta dallo svelto drumming di Osie Johnson, o il rifacimento del 1963 di In The Upper Room, con il fremente contrappunto del basso profondo dei Jack Holloran Singers) e occasionalmente da tappeti d’archi elegantemente arrangiati da un maestro jazz-pop come Marty Paich (If I Can Help Somebody, da «Let’s Pray Together», sempre del 1963), il mobilissimo strumento di Mahalia amplificava la tensione emotiva e dilatava la tavolozza cromatica di antichi spiritual (un assorto Calvary registrato in concerto, un magistrale Nobody Knows The Trouble I’ve Seen) e di moderne gospel songs quali la sempre potente e vitale Walk On By Faith, scritta dal reverendo chicagoano James Cleveland e da lei incisa nel 1969, appena tre anni prima della morte.

Numerosissime furono nell’intero periodo Columbia le prove memorabili, che la confermavano «Queen of Gospel» tanto per le congregazioni battiste e pentecostali nere quanto per il grande pubblico internazionale: e tra queste spiccava l’incredibile Didn’t It Rain del 1958, con la sua forza ipnotica, i suoi cambi irresistibili di passo e tensione. Ma i capolavori assoluti appartengono alle sedute del 1954-1956 con le piccole formazioni guidate dal piano della fedele Mildred Falls e dall’organo di Ralph Jones: nel clima misterioso di Keep Your Hand On The Plow, nel gioioso e swingante Walk Over God’s Heaven, nel sottile crescendo del Move On Up rivisitato, in un accorato Precious Lord, Take My Hand, omaggio al maestro Thomas A. Dorsey, Mahalia esibiva il suo maturo, incantatorio senso narrativo, la sensualità pura e bruciante delle sue invocazioni, i suoi eloquenti contrasti cromatici e le pieghe tonali, il suo modo unico di palpeggiare e modulare le parole, di sposarne e personalizzarne il suono e il colore, il prodigioso melisma capace – come ha suggerito lo storico del gospel Horace Clarence Boyer – di sviluppare un’intera frase melodica da una sola sillaba.

Luciano Federighi

Il razzismo secondo Mahalia

Non riesco a capire questa faccenda. Quando sono sul palco o in uno studio televisivo e sto lavorando con dei bianchi, tutti non fanno che abbracciarmi e dirmi che sono fantastica eccetera. Poi cammino per la strada come una persona qualunque e nessuno mi riconosce. E giù al Sud, quando entro in un grande magazzino, non posso nemmeno comprare un sandwich e una bibita gassata. O a chiamare un taxi. Eppure sono sempre la stessa Mahalia Jackson che tutti quanti continuano a definire meravigliosa e fantastica. Perché c’è chi si comporta in questo modo? Non capisco. Insomma, la mia gente merita rispetto. Sentire un bianco che dà di «figliolo» al tuo compagno, a tuo marito o a tuo fratello fa veramente schifo. È una mancanza di rispetto. Tutti sono uomini allo stesso modo. Trattare gli altri in questa maniera è segno della più bieca ignoranza. Non si fa così, questa cosa mi indigna. Così mi ritrovo ogni volta a pregare perché il Signore mi tenga lontana dall’odio. Questo mondo ti costringe a pensare, perché se non rifletti finisci per ritrovarti nei guai dalla disperazione, e io non voglio farmi sporcare l’animo da niente e da nessuno. Dico le cose come stanno perché voglio sentirmi libera, e perché se mi tengo tutto dentro rischio di diventare peggio di loro.

(Mahalia Jackson intervistata da Studs Terkel, Chicago, 1963)