AUTORE

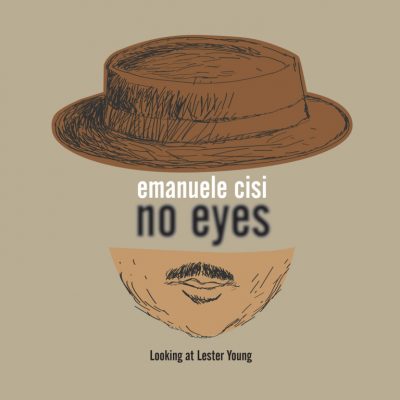

Emanuele Cisi

TITOLO DEL DISCO

«No Eyes: Looking At Lester Young»

ETICHETTA

Warner Music

La poesia e il jazz hanno una relazione consolidata da affinità antiche. La poesia e il jazz, e più in generale, la scrittura e la musica hanno in comune la vita e, nelle innumerevoli occasioni in cui i jazzisti hanno pensato di affidare alla poesia le esternazioni del loro atto creativo, quasi sempre la musica se ne è avvantaggiata. Oggi tocca a uno dei sassofonisti più sensibili e capaci della scena, e non solo di quella italiana: Emanuele Cisi. L’ispirazione è una poesia scritta da David Meltzer, No Eyes, e dedicata a Lester Young. Il grande tenorista utilizzava un modo di esprimersi tutto particolare e, nel suo singolare slang, la locuzione «no eyes» stava per «non mi interessa», detto con l’inevitabile indolenza di chi considerava la musica l’unica cosa per la quale valesse la pena continuare a vivere. La vita travagliata del sassofonista ha ispirato registi e scrittori – in Natura morta con custodia di sax di Geoff Dyer uno dei racconti più struggenti, The President, è appunto basato su aneddoti della sua biografia – e il suo modo di suonare, lirico e vitale, ha influenzato generazioni di musicisti. A distanza di quasi sessant’anni dalla morte di Lester (avvenuta in una modesta camera d’albergo a New York, il 15 marzo del 1959) Cisi ha deciso di pubblicare questo straordinario atto d’amore. Nulla di didascalico, in questa musica e, soprattutto, niente che non funzioni. Un mosaico di note, delicate e swinganti, in cui ognuno dei musicisti convocati in sala d’incisione ha svolto egregiamente la sua parte. Un disco assolutamente consigliato. Anzi, di più: indispensabile.

Gaeta

DISTRIBUTORE

Warner

FORMAZIONE

Dino Rubino (fl ic., p.), Emanuele Cisi (ten.), Rosario Bonaccorso (cb.), Greg Hutchinson (batt.), Roberta Gambarini (voc.).

DATA REGISTRAZIONE

Torino, dicembre 2017.