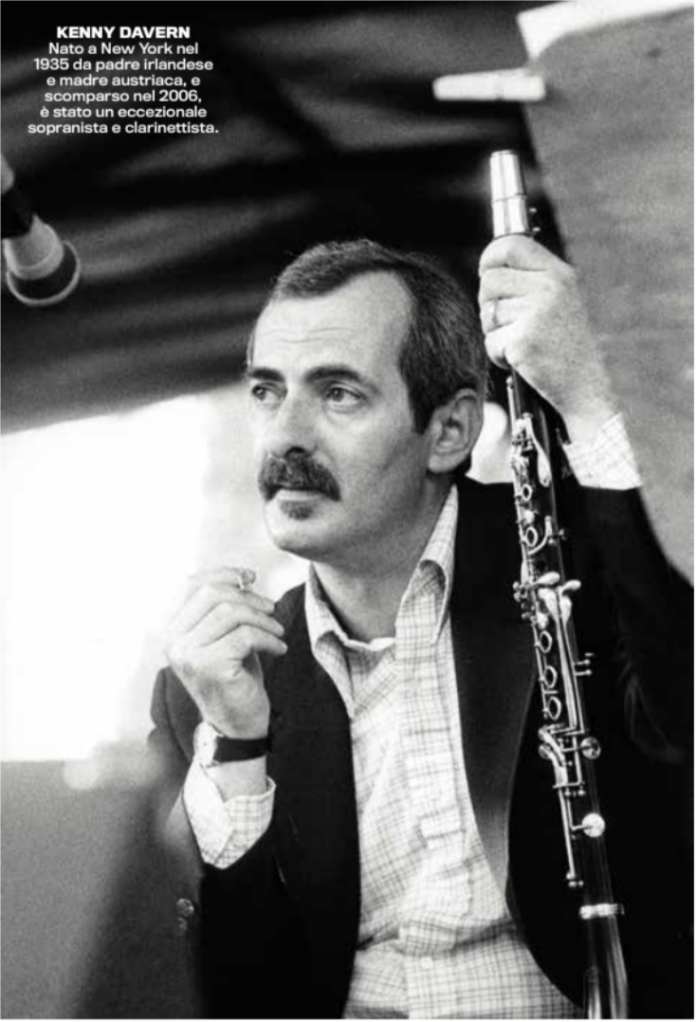

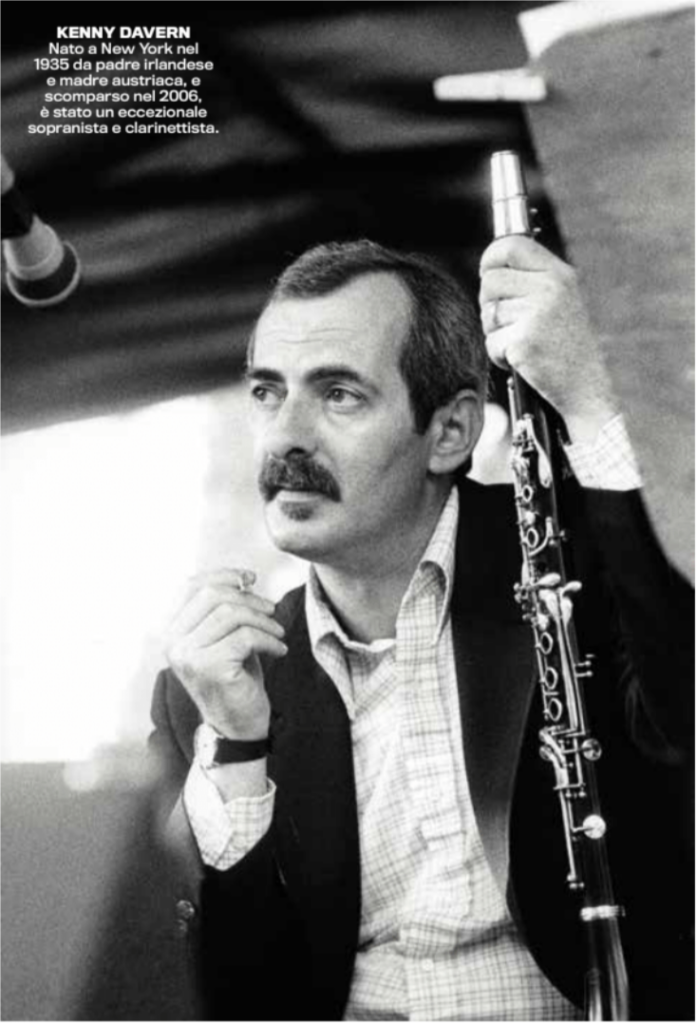

Mai titolo di un album fu più esplicativo e altrettanto ingannatore: «Unexpected».Lo diede alle stampe nel 1979 l’etichetta newyorchese Kharma, che di dischi ne pubblicò appena otto nell’arco di un lustro, il tempo della sua breve esistenza.La gestiva un appassionato di jazz, collezionista e poeta, Dan(iel) Serro, classe 1934, nato aNew York e poi migrato al caldo in Florida. Serro creò anche un’altra etichetta, la Danola, che agiva nel medesimo perimetro della free improvisation ma interruppe le operazioni dopo il primo disco pubblicato nel 1991:«Live At The Peace Church»,album intestato a David Murray, Fred Hopkins e Stanley Crouch.Riportava un concerto tenuto dai tre nel 1976, probabilmente un avanzo dei materiali Kharma, la cui missione consisteva proprio nel documentare i concerti jazz nella Grande Mela. Non faceva eccezione«Unexpected»,registrato all’Environ, un loft di Broadway assai frequentato nei Settanta. Si ritrovarono in quattro a suonare il trenta maggio del 1976: Kenny Davern, l’intestatario del disco, Steve Lacy, Steve Swallow e Paul Motian, i suoi inaspettati partner.Eccolo l’unexpected, almeno sulla carta, e la conseguente sorpresa suscitata da un lato nell’appassionato di tutto quanto fa jazz d’altri tempi. Un pubblico che si poteva accostare al disco solo per via della presenza di Davern, classe 1935, clarinettista (esopranista) militante in formazioni dichiaratamente innamorate del dixieland (una stagione del jazz mai conclusa nei fatti), dai Pee WeeErwin’s Dixieland Eight alla band di Jack Teagarden, nonché frequentatore in proprio delle medesime musiche alla guida ora di un trio, ora di un quartetto, o in formazioni all-stars e via dicendo. Non un appannaggio esclusivo, però, poiché all’altro capo dello sconcerto potevano ritrovarsi comodamente, invece, i frequentatori del laboratorio lacyano, i testimoni di quelle esplorazioni nel mistero del suono che il sopranista apolide, classe 1934, aveva intrapreso a metà anni Sessanta e mai più abbandonato.Difficile immaginare una formula chimica più instabile. Per fornire subito sulla carta qualche garanzia in più di stabilità si schierò quella bella sezione ritmica, davvero coi fiocchi nonché autoriale. In realtà le cose non stavano proprio così e non c’era da meravigliarsi più di tanto, perché quella tra Lacy e Davernera una vecchia amicizia. I due si erano frequentati assai in gioventù per via della comune passione per il jazz delle origini. Davern si era fatto le ossa suonando in gruppi di musica latinoamericana, dopo aver sgobbato studiando musica classica per apprendere tutto l’essenziale. Nel 1953 era stato arruolato nell’orchestra da ballo di Ralph Flanagan e inseguito, come si è detto, nei complessi di Jack Teagarden, Pee Wee Erwin e di altri musicisti come Phil Napoleon. Una serie di botteghe dove imparare a padroneggiare del tutto il mestiere. Il perimetro entro cui crebbe fu quello della musica old fashioned e il suo naturale approdo saranno nel 1957 gli Empire City Six, una formazione di fedelissimi al dixieland.È nei primi anni Cinquanta che Davern frequentò il coetaneo Lacy, anch’egli alle prese con il dixieland sin da ragazzino e ancora indeciso se dedicarsi al soprano o al clarinetto, suonandoli sulle prime entrambi, come Davern, che però continuò anche in seguito ad alternare i due strumenti. Affiancato a colleghi ben più anziani come Rex Stewart, Cecil Scott e Red Allen, Lacy arrivò a metà anni di quella decade alle sue prime registrazioni nel sestetto del trombettista DickSutton con il quale si cimentò a gettare un ponte tra il dixieland e il jazz moderno, come detto in tutta franchezza nell’album intitolato«Progressive Dixieland».In quella stagione d’apprendistato, Lacy frequentò un altro musicista Whitey Mitchell, contrabbassista come il più noto fratello Red, e anch’egli dedito a dar nuova linfa alle vecchie radici. Non incise alcunché con Davern, invece, ma i due si frequentavano e si stimavano in quanto talenti virtuosi ai quali si addiceva poco la mera esecuzione calligrafica di quelle musiche così coinvolgenti per entrambi all’epoca.

I sentieri si biforcarono presto, come è noto.Gli incontri con altri uomini straordinari (Cecil Taylor e soprattutto Thelonious Monk)deviarono il corso del giovane Steven Norman Lackritz, ribattezzato Lacy nel 1952 proprio da Rex Stewart. Da lì in avanti Lacy iniziò a scavare nel suono alla ricerca dell’essenza, unendosi in matrimonio al suo sassofono soprano che non avrebbe mai più abbandonato né tantomeno tradito neanche per un attimo per il resto della sua vita.Quel titolo,«Soprano Today», dato al suo primo album, rimase sotteso agli anni che seguirono. Lacy ebbe anche un breve ritorno di fiamma con il dixieland nel 1964, quando partecipò a «Hello Louis: Plays The Music Of Louis Armstrong»di Bobby Hackett, ma la sua monogamia non venne mai abolita.Al contrario, Davern non lasciò mai la via – per lui maestra – della tradizione. Dopo gli EmpireCity Six, allestì una propria orchestra, i Salty Dogs (tra i membri, Billy Butterfield e Herman Autrey) e, da lì in avanti, tanto mestiere, varie tournée, e altro ancora: accompagnatore della cantante di gospel Clara Ward, sideman di Wild Bill Davison, Bud Freeman, Shorty Baker.Quando si ritrovò con Lacy nel 1979, aveva appena chiuso l’esperienza con una formazione denominata Soprano Summit, messa a punto dopo l’incontro con Bob Wilber, anch’egli abilesia al clarinetto sia al soprano.

Lacy ricapitò a New York in uno dei suoi reiterati giri del mondo in tanti giorni, quel nomadismo che lo portava da Parigi in giro per l’Europa, dal Vecchio Continente al Sol Levante e da lì in patria e poi ancora dall’altra parte dell’Atlantico. Se ne stava da solo a rimuginare su Monk, oppure a improvvisare haiku strappati al silenzio, officiava cerimonie di creatività collettiva, imbastiva relazioni privilegiate con alcuni dei suoi numerosi partner e altro ancora, non tirandosi mai indietro in contesti eterogenei. Non fu però la sua disponibilità/generosità a rendere possibile il ritrovarsi a suonare con Davern. C’era affinità nel modo in cui i due maneggiavano la materia sonora. L’approccio allaf rase musicale, per esempio: entrambi preferivano sezionarle, renderle libere, sospese, indeterminate, fingendo di troncarle di netto.Inoltre Lacy intratteneva uno stretto rapporto con la tradizione del jazz, e quindi anche coni suoi trascorsi, il che predisponeva all’incontro con il compagno di quelle vecchie avventure nella terra del dixieland. In un’intervista rilasciata a Mario Luzzi proprio sul finire deiSettanta, riassunse bene il concetto: «Cerco di andare lontano perché vengo da lontano.Da molto lontano, secoli, millenni di anni fa, neanch’io so quanto lontano. La musica viene da molto lontano: i collegamenti con questo antichissimo passato sono infiniti. Alcuni li avverto, altri, probabilmente, sono racchiusi nella memoria, nella nostra carne, nel nostro sangue. Però ci sono. E si può andare lontano, se si è capaci di ricominciare da zero ogni giorno, se si è capaci di rivoluzionare quotidianamente il proprio universo, ciò che si è imparato fino ad adesso. Ogni giorno bisogna ricominciare da capo, fare tabula rasa di tutto ciò che si è appreso. È una sorta di rivoluzione continua».Detto e fatto una volta di più, il trenta maggio del 1976, con «Unexpected». L’album, come si è visto, uscì nel 1979 e venne puntualmente recensito daMusica Jazz nel gennaio del 1980da Stefano Arcangeli, che lo presentò correttamente in questo modo: «Una musica piena di intuizioni felicissime e a volte geniali, intensa, a suo modo drammatica, costantemente tesa sul filo del rischio, eppure mai sconfinante in sperimentalismi fumosi e inconcludenti, bensì sempre memore dell’essenza rivitalizzante del ritmo, quello palese come quello latente, interiore». Ad aprire le danze è Swirls, fulmineo e brioso nel quale Lacy, autore del brano, disegna le sue inconfondibili linee sghembe che Davern riprende e ricalca subitaneamente. È di Davern il successivoTrio 3, brano che fa a meno di Lacy ma è paradossalmente assai meno swingante del precedente. Lo strumento solista qui è il clarinetto, che si insinua nei grumi percussivi distribuiti con parsimonia da Motian. Il quartetto si ritrova nel successivoThe Sunflower, composizione di tono austero firmata proprio dal batterista. Nell’occasione, il soprano e il clarinetto si danno il cambio, ricamando frasi sinuose (Lacy), rendendolei pnotiche, quasi arabeggianti (Davern), cesellando entrambi ogni singola nota. Segue Predicament In 3 Parte scritta da Swallow e il bassista fa valere i suoi diritti d’autore, essendo il brano un lungo, leggiadro assolo di basso elettrico, dapprima quasi sospeso sul vuoto e procedendo vieppiù vigoroso per chiudersi quasi con un taglio netto. È di Motian anche lo splendido brano che chiude il primo lato, Synonym, che si sposta sul versante più onirico del disco. Si apre con una assorta conversazione tra Lacy e Davern divenendo un concitato conciliabolo a quattro nel corso del quale si indicano ripetutamente punti di fuga, soluzioni possibili e riprese di quelle appena esposte, in un gioco creativo senza soluzione di continuità.

La seconda facciata propone un secondo brano di Swallow, Statement, eseguito in quartetto al contrario del precedente.Brano ad alta tensione con i due fiati che si incrociano come lame affilate e luccicanti, spericolate nell’esercizio del dialogo improvvisativo, fatto di contrasti e attimi all’unisono di una bellezza stupefacente. La seconda composizione di Lacy (si sarà capito a questo punto che ognuno dei quattro firma una coppia di brani) ha un titolo programmatico:Loops. È una di quelle meraviglie costruite da Lacy con pochissimo, fatta di stratificazioni successive e slittamenti progressivi; nell’occasione l’operazione viene condotta a quattro mani perché Davern (al clarinetto)rinsalda, ricuce, ribadisce magistralmente quanto pronunciato da Lacy. Infine, il gioiello finale, il brano eponimo, firmato ovviamente da Davern.Un furibondo avvio collettivo in piena libertà fa esplodere un assolo di Davern, al quale non ne succede un secondo bensì un magistrale duetto svolto in una dimensione più rarefatta, magica, misteriosa, finanche astratta, scivolando con agire patafisico in uno sperimentalismo squisitamente musicale, conciliando l’inconciliabile. Il furore iniziale torna in chiusura anche grazie al robusto sostegno della ritmica, spegnendosi in un pugno di secondi finali quasi esoterici, rituali, a conclusione di una cerimonia irripetibile e…inattesa. Forse un frammento di quel collegamento lungo i millenni di cui parlava Lacy nell’intervista, perché l’origine della musica è cerimoniale.

A cura di Gennaro Fucile