Dall’aldilà, dov’è finito con suo (immagino) compiacimento, Townes Van Zandt si diverte a ritornare periodicamente fra noi.

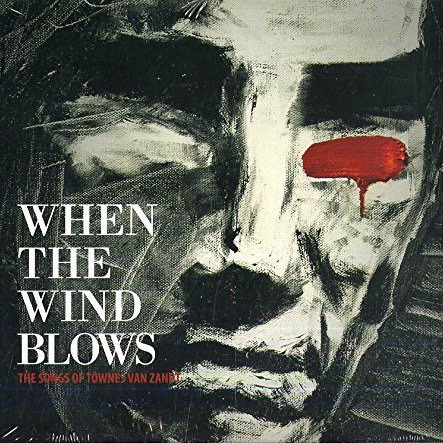

È un revenant come quelli di certi romanzi gotici, o come il camionista Joe e il suo Phantom 309 di quella canzone di Tommy Faile ripresa da Tom Waits. Appare, scompare, è un mito, un miraggio: e arrivo a dire che un tale destino se lo augurava già in vita, se proprio non se l’è preparato con certi suoi poteri sovrannaturali; voglio dire, fare in modo di restare impresso nell’immaginario collettivo tanto che non possiamo farne a meno, sottile vendetta per uno che quando stava tra noi non era poi così famoso e seguito, e poco faceva per esserlo, anzi. Certe volte è un inedito a uscire dagli archivi, altre un omaggio. Come questo, When The Wind Blows, doppio dell’etichetta italiana Appaloosa, dove una trentina di artisti country e folk della schiatta di Van Zandt lo onora riprendendo le sue canzoni più note, e qualcuna anche no. L’omaggio vale anche come celebrazione di una rassegna che si tiene ogni anno in un paesino non lontano da Como, Figino Serenza, intitolata proprio a Van Zandt e alla sua strana leggenda, così fragile così potente. Van Zandt era un texano di Forth Worth, e se so un po’ di geografia quello è un posto decisamente lontano e diverso dalla provincia di Como; ma so un po’ anche di sociologia musicale, provo a chiamarla così, ed è giusto da quelle parti, diciamo in Lombardia, a nord di Milano, che un certo mito di American music ha attecchito tenacemente e ancora dura. Non solo i nomi celebri e celebrati, anzi, più volentieri certi fuorilegge che i cultori ben conoscono: Townes Van Zandt quindi, ma anche Joe Ely, Steve Earle, Guy Clark (il mio preferito).

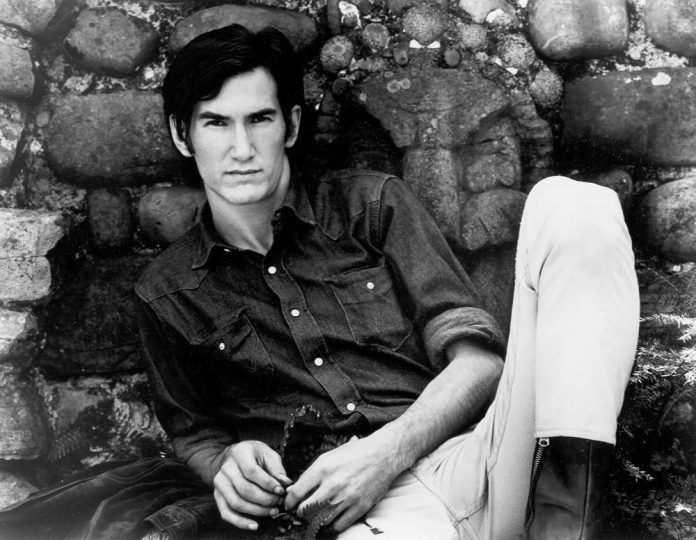

Van Zandt era un figlio della buona borghesia texana che dopo avere visto in tv Elvis Presley all’Ed Sullivan Show decise di cambiare il colore del suo vello; sarebbe stato una pecora nera per tutta la vita. Era sensibile brillante inquieto, e non era il petrolio di famiglia ad attirarlo irresistibilmente, bensì la musica. Era anche un maniaco depressivo, i medici diagnosticarono così quand’era ancora adolescente, e con quel fardello di belle cose e tormenti iniziò la sua carriera alla metà dei Sessanta, rubando a vicini e lontani, a Lightnin’ Hopkins come a Dylan, a Blind Willie Johnson, agli Stones. Prima dei trent’anni aveva già pubblicato sei lp, suscitando un culto capace di arrivare fino all’Europa: album agitati se non cupi, dove con voce impassibile e nudo sostegno di chitarra e poco altro offriva il suo sguardo di vita, indulgendo alla dark side of the street, tratteggiando malumori, cuori infranti, storie di povertà e desolazione, fantasticando con amarezza. Il sesto album lo chiamò «The Late Great Townes Van Zandt», come fosse il primo di un «dopo»: che vi avevo detto? Un po’ ci scherzava, un po’ era come il Phil Ochs di «Rehearsals Of Retirement», che ancora vivo aveva messo in copertina la sua lapide annunciando l’avvenuta morte. La vita era una storia che sembrava troppo complicata, meglio prepararsi per tempo all’aldilà.

In effetti Townes scherzava poco, e basta far di conto. Da quel paradossale epitaffio al disco successivo passarono sei anni, e dal 1972 al 1996 della effettiva morte Van Zandt pubblicò solo tre album in studio. La musica gli piaceva ancora ma non riusciva a concentrarsi, distratto com’era dai vizi che lo tiranneggiavano. Il suo mal di vita lo curava con eroina e alcol, le giornate le passava bevendo whisky o vodka fin dal mattino e giocando con le armi, come vuole un articolo non scritto della Costituzione del Texas.

Per anni abitò a Nashville in una baracca che non aveva gas né riscaldamento; poi tornò verso casa, ad Austin, e si permise il lusso di una tv: dicono che amasse alla follia Happy Days. Ingaggi ne trovava spesso, ma non erano teatri o palazzetti. Erano pub da poche decine di persone, piccoli club dove se la luna era buona venivano serate incantevoli e se gli astri invece si stortavano erano mugugni, collassi in scena, involontarie imitazioni dell’ultimo Elvis, bolso e ubriaco. Lo cercavano comunque, le sue canzoni erano merce rara. Willie Nelson e Merle Haggard arrivarono addirittura in testa alle classifiche country con Pancho & Lefty, Don Williams ed Emmylou Harris sfiorarono l’obiettivo con If I Needed You. A Townes in realtà importava poco; era un rumore di fondo, magari anche fastidioso. Sentiva più forti certe voci in fondo alla testa, e lo confessava candidamente ai dottori che di quando in quando lo visitavano provando a strapparlo da quell’inferno, quel suo amato inferno. Forse un giorno si sarà confidato anche con i poliziotti di Austin, che secondo la leggenda lo conoscevano così bene da chiamarlo per nome e considerarlo uno «di famiglia».

L’ultimo album a nome Townes Van Zandt è «No Deeper Blue», 1994: un’eccentrica divagazione con musicisti irlandesi, un disco faticato, con una voce provata dagli affanni. Ne ha in programma un altro a fine 1996, spinto da Steve Shelley dei Sonic Youth, ma cade dalle scale di casa, si frattura e inizia un tormento di settimane, con i dolori dell’incidente che si mescolano all’alcolismo devastante, fino al delirium tremens. Lo vogliono ricoverare, lui si fa portare a casa e muore così, schiavo fino all’ultimo di vodka e pillole. Muore a cinquantadue anni, con una macabra finezza: il primo gennaio, proprio come il suo idolo Hank Williams. Come diceva quella canzone del maestro? I’ll Never Get Out Of This World Alive, «non uscirò vivo da questo mondo». Muore e non finisce lì, lo perseguiteranno anche nel regno degli spiriti: la moglie, i figli, il vecchio manager e il di lui fratello che lo inseguiva sempre con il registratore acceso, tutti contro tutti, per custodirne la memoria, come si dice, o per un pugno di dollari, come si fa. Forse solo Hendrix è stato così martoriato dopo la morte. Forse.

Eppure la fama di Van Zandt resiste, anzi si amplifica. Le sue canzoni le riprendono in tanti, amici e curiosi, e uno dei discepoli prediletti, Steve Earle, non smette di divulgarne il verbo e grida ai quattro venti che Townes era «il miglior autore di canzoni del mondo. Lo direi davanti a Dylan, mettendogli gli stivali sul tavolo». Alla fine gli dedicherà un album commosso e reverente, «Townes», giurando che è uno suoi dischi più belli, «peccato solo che le canzoni non le abbia scritte io.» A proposito di Dylan, non oserei mai compromettermi con una dichiarazione tanto impegnativa e l’ultima volta che ho messo gli stivali sul tavolo di qualcuno l’ho pagata cara; però è storia che Bobby sia sempre stato un ammiratore di quel fleur du mal, e dicono che volentieri ci avrebbe registrato un disco assieme. Non era il suo lato oscuro ad attirarlo, gli piacevano proprio le canzoni, quelle parole dritte e penetranti, quelle note affilate come un Randall knife (questa è per Guy Clark).

Non mi sono dimenticato dell’omaggio, è che la storia è tanto grande e affascinante da coprire tutto. «When The Wind Blows» è un labour of love, come si dice, e vale di più perchè i nomi dei partecipanti non sono così stellari; quando scendono in pista i boss hai sempre l’impressione che lo facciano per un tornaconto, per un atto di vanità, per un giro sotto lo spot che non fa mai male. Qui invece solo bei nomi di culto, da Joe Ely a Terry Allen, da Jono Manson a Bocephus King, fino a Chris Jagger, che per una volta ha qualcosa da insegnare in famiglia; ognuno con i suoi modi, per fortuna senza strafare, ammirati e quasi intimoriti da quel revenant all’apparenza dimesso eppure così minaccioso, una montagna invitante che presto scopri quanto sia difficile da scalare. Ci riesce meglio chi non si presenta attrezzato di tutto punto, chi non ha paura di sporcarsi, di inciampare, magari anche di stonare un po’. Townes Van Zandt non è mai liscio e tirato a lucido: è ruvido, graffiante, sempre un po’ sconnesso, come insegnano qui Christian Kjellander (Tower Song), o Thom Chacon (Still Looking You), Sam Baker (Come Tomorrow) o Gurf Morlix (Marie). Naturalmente «When The Wind Blows» è disco per adepti, per chi già si è esposto alle fatali radiazioni TVZ e vuole a tutti i costi dare un seguito a una storia comunque affascinante. I non convertiti, i non ancora contaminati è meglio che partano da altrove, per esempio dai primi sei dischi che dicevamo, tutti presenti fra l’altro su Spotify, la piattaforma tanto vituperata che pure accoglie decine di dischi esoterici che altrimenti rimarrebbero nascosti nelle segrete della discografia. Ascoltate quelli e fra i tanti, troppi live scegliete «At The Old Quarter, Houston, Texas», 1977, in solitudine, o «Live & Obscure», 1989, con un insolito trio. Anche i testi si trovano in rete, e il tutto è un viaggio che vale la pena.

Riccardo Bertoncelli