Kansas City è stata la terza culla della musica afroamericana, assai più tardi di New Orleans e Harlem e ha raggiunto l’apice negli anni in cui la crisi economica cominciava a far sentire i suoi effetti devastanti sulla società statunitense.

Nel primo decennio del secolo scorso la capitale del Missouri era un grande centro commerciale dall’economia prevalentemente agricola, oltre che il principale mercato per decine di migliaia di allevatori di bestiame provenienti dal Texas e dagli altri Stati limitrofi.

Il jazz di New Orleans, finché fu confinato nel quartiere a luci rosse, restò pressoché sconosciuto in tutto il Sudovest, anche se nella produzione di Bennie Moten si ritrovavano tracce abbastanza significative di quella, precedente, di Jelly Roll Morton.

Dopo la chiusura di Storyville, nel 1917, buona parte degli artefici delle prime forme di hot jazz si trasferì nelle città industriali del Nord (Chicago e New York in testa), che offrivano maggiori possibilità di lavoro.

La prima (e per molti versi l’unica) forma musicale che coinvolse non solo il Missouri ma tutto il Sudovest fu il ragtime pianistico di James Scott, Charles Johnson e Joseph Lamb: se ne avverte l’influenza sulle prime incisioni di Moten (già pianista di ragtime) come leader della prima e più importante orchestra di Kansas City.

Subito dopo venivano quelle bandistiche di John Philip Sousa e Arthur Pryor (che riproponevano spurie versioni concertistiche di ragtime e di cakewalks) e il novelty di cui William C. Handy (popolarissimo a New York fin dai primi dischi del 1917) era uno dei più affermati esponenti e che coinvolse Scott Joplin quando si mise alla testa di complessi dall’organico molto simile a quello delle prime jazz o jass band.

[vc_btn title=”SEI ABBONATO? ASCOLTA IL CD ALLEGATO AL DOSSIER” color=”danger” size=”lg” align=”center” link=”url:www.musicajazz.it/cd-kansas-city-jazz/”]

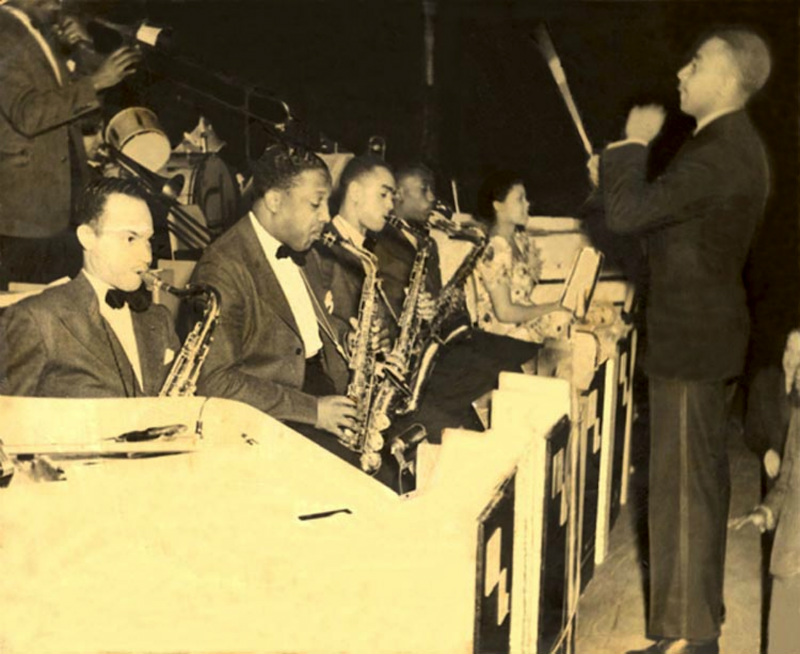

Ben più rilevante per la genesi di una scuola «Kansas City» (che oltre a Moten sfornò Andy Kirk, Mary Lou Williams, George e Julia Lee, Walter Page, Count Basie, Harlan Leonard, Jay McShann, Charlie Parker, Pete Johnson, Lester Young, Buck Clayton, Jimmy Rushing, Big Joe Turner) fu il country blues, grazie alla popolarità di Leadbelly, Blind Lemon Jefferson, Lightnin’ Hopkins e John Lee Hooker nel Sudovest.

La vera novità fu la transizione dal blues vocale a strumentale passando per quei cantanti (da Ada Brown a Julia Lee sino a Jimmy Rushing, indiscusso capostipite degli shouters) che si facevano accompagnare non più da strumenti a corda, armoniche, organi e pianoforti ma da complessi con ance e ottoni. Le formazioni dell’area ne subirono l’influenza: da quella di Moten (dove la matrice ragtime cederà il passo a quella blues) alle cosiddette territory bands, fino alla prima band di Count Basie, l’orchestra blues per antonomasia.

Kansas City giunse alla maggior prosperità tra la fine degli anni Venti e l’inizio dei Trenta, non tanto per la posizione geografica quanto per lo spaccio di bevande alcoliche e di altre sostanze illecite: una specie di paradiso terrestre di cabaret, sale da ballo, bordelli.

Era infatti asceso al potere cittadino Tom Pendergast (1873-1945), uomo d’affari ambizioso e privo di scrupoli che gestiva direttamente il mercato degli alcolici (da lui, ovviamente, non tassati) e della prostituzione, oltre a tutta la malavita locale (a partire da Johnny «Brother John» Lazia, l’Al Capone di Kansas City); nel giro di pochi anni costui riuscì a diventare segretario del partito democratico della contea e il vero boss del Missouri, oltre che il principale sostenitore della campagna elettorale che portò Harry Truman alla Casa Bianca.

Per una città che nel 1930 contava mezzo milione di abitanti, Ross Russell è arrivato a individuare (nel basilare Jazz Style In Kansas City) gli indirizzi di oltre duecento locali che spacciavano alcolici e musica: da quelli prestigiosi (Sunset, Panama, Reno, Novelty, Old Kentucky, Vanity Fair, Subway, nonché i ristoranti dei più lussuosi alberghi, dal Baltimore al Bellerive) a quelli più sordidi (bar, taverne, locali di taxi dances, honky tonks, speakeasies, night club, saloons).

Tramite Lazia, Pendergast poteva contare sui servigi dei proprietari e gestori dei cabaret più rinomati, come Piney Brown (quello dell’omonimo blues di Big Joe Turner), Felix Payne, Milton Morris, Tootie Clarkin (un ex agente che fece del Reno Club un’oasi protetta dalla polizia, dove Count Basie raggiungerà il diapason della popolarità arrivando a guadagnare cifre da capogiro).

Quel bengodi (ben ricostruito dal popolare film di Robert Altman) durò sino al 1938, quando Pendergast fu arrestato per frode fiscale, e non poteva non attrarre i jazzisti e le orchestre che stentavano a sopravvivere in tutti gli altri Stati dopo il crollo di Wall Street.

Per prime arrivarono le territory bands dalle regioni limitrofe (a cominciare dal Texas), con direttori come Alphonso Trent, Troy Floyd, Clifford «Boots» Douglas, Milton Larkins, Terence Holder, Jesse Stone e talenti del calibro di Ben Webster, Herschel Evans, Buster Smith, Buddy Tate, «Hot Lips» Page, Eddie Durham e Harry Edison, future colonne della nuova scuola.

Le jam session al Sunset o al Reno proseguivano sino a notte fonda, con brani dilatati a oltre un’ora dall’avvicendarsi degli assoli: tra un turno e l’altro i solisti avevano il tempo di bere o farsi una doccia, mentre la sezione ritmica, stremata, doveva attendere gli intervalli stabiliti dai gestori. La base ideale era il blues: non quello tipico del Delta o del Texas, lento e malinconicamente ossessivo, ma un blues su un tempo andante, che partiva da un ripetuto riff di due o quattro misure seguito dagli assoli, sostenuti dalla ritmica e intercalati da riff, e si concludeva sulla ripresa dei riff d’apertura. Da quel modo di swingare in chiave blues nascerà lo stile jump, codificato dalle orchestre di Basie e poi di Jay McShann.

Mattatori delle jam erano i sassofonisti: Webster, Young, Herschel Evans e Charlie Parker, non ancora giunto alla piena maturazione artistica ma fisicamente in grado di reggere qualsiasi sfida. Intervistata da DownBeat, Mary Lou Williams ha ricordato una sfida del 1934 al Cherry Blossom in cui Coleman Hawkins (di passaggio a Kansas City con Fletcher Henderson) fu battuto da Ben Webster.

Le incisioni

L’indiscusso alfiere è Bennie Moten, le cui prime produzioni risalgono al 1923-24 e sono per lo più blues in quello stile tra ragtime e novelty che allora spopolava, dal sound ritmo-melodico rigido, pesante e privo di swing. Gli unici punti di forza sono il trombettista Lamar Wright (poi con Cab Calloway), il trombonista Thamon Hayes e il sassofonista Harlan Leonard. A partire dal 1926, Moten amplia l’organico con validi elementi come il trombettista Ed Lewis e il baritonista Jack Washington e comincia a raffinare lo stile dell’orchestra, via via purgandolo dalle tracce di ragtime e mostrando una chiara influenza di Fletcher Henderson. Documentano quei progressi le versioni di Kansas City Shuffle, Boot It, Kansas City Breakdown e Midnight Blues (cioè Midnight Mama di Jelly Roll Morton, che l’avrebbe inciso solo due anni dopo, pur avendone pubblicato lo spartito già nel 1925 per la Melrose). Tra il 1929 e il ’30 Moten – bravissimo nel saccheggiare le formazioni rivali, primi fra tutti i Blue Devils – arricchisce ulteriormente l’organico con l’innesto di Count Basie, Jimmy Rushing, «Hot Lips» Page, Ben Webster e Eddie Durham. Grazie soprattutto agli arrangiamenti di quest’ultimo, affascinato dall’originalità di Don Redman, le registrazioni di Moten compiono un ulteriore salto di qualità: Moten Swing (destinato a diventare un classico della Swing Era), Somebody Stole My Gal, Toby, Prince Of Wails, caratterizzati da spettacolari chorus a riff di ottoni e ance, da una maggior fluidità nel sostegno ritmico, da un più scorrevole swing per la definitiva accentazione di tutti i quattro quarti della battuta e dagli assoli di Webster, Page, Basie. Trasformata in una delle orchestre jazz più significative, la band di Moten sopravviverà poi (alla morte del leader) sotto la direzione di Basie.

Tra la fine degli anni Venti e l’inizio dei Trenta entrarono in sala d’incisione le orchestre rivali di George Lee e Walter Page, oltre a Stone, Floyd, Trent, Douglas.

Boot To Boot, la migliore delle quattro facciate incise nel 1927 da Jesse Stone, esemplifica alla perfezione la transizione dal blues vocale a quello ruvidamente orchestrale trainato dagli ottoni guidati dal trombettista Albert Hinton. Schuller (Gli anni Venti, pagine 108-109) parla di «uno stile strumentale vocalizzante» e di una band composta «da tante Bessie Smith strumentali».

Le facciate registrate dall’orchestra di Floyd nel 1929 si ricordano soprattutto per gli interventi del trombettista Don Albert e del giovanissimo tenorista Herschel Evans (primo cugino di Durham), fluente ed elegante. Quelle contemporanee dei Blue Devils di Walter Page si basavano su arrangiamenti orali e sui tipici giri di blues a riff, con interventi del trombettista Oran «Hot Lips» Page (omonimo ma non parente del leader), di evidente discendenza armstronghiana, del sassofonista Buster Smith, considerato il principale ispiratore di Parker, e del cantante Jimmy Rushing, dalla voce già pienamente matura. Pare che sia stato Walter Page a spostare il beat sul secondo e sul quarto quarto della battuta (anziché sul primo e sul terzo come le prime jazz band di New Orleans e, agli inizi, quella di Moten) e poi su tutti e quattro i quarti.

Per avere un’idea di giro di blues a riff si ascolti The Vamp, uno dei cavalli di battaglia dei Buddies di Boots Douglas, basato su di un riff di due misure ripetuto ossessivamente dai fiati in crescendo all’unisono sulla spinta di un poderoso sound ritmico che aumenta di volume parallelamente a quello melodico. Tra le facciate registrate dalla formazione di George Lee (punti di forza la sorella Julia, pianoforte e voce, e il sassofonista e arrangiatore Budd Johnson) spicca la Ruff Scufflin’ arrangiata da Jesse Stone alla maniera di Don Redman. L’orchestra di Alphonso Trent (con solisti della statura di Stuff Smith, Peanuts Holland e Snub Mosely) spopolava in tutto il Sudovest per lo stile efficace ma anche effettistico e commerciale.

La più importante era però l’orchestra di Andy Kirk, cresciuto alla corte di Terence Holder in una delle migliori territory bands texane. Le prime registrazioni dei Clouds Of Joy non sono particolarmente interessanti sotto il profilo orchestrale, basate com’erano su un aspro modulo jump, e si reggono (vedi Cloudy) sulle deliziose sortite pianistiche di May Lou Williams, entrata in orchestra su suggerimento del marito, il sassofonista John Williams, già con Terence Holder. Il discorso cambia a partire dalle sedute del ’36 quando la pianista prende le redini della formazione e incide Walkin’ And Swingin’, Mary’s Idea, Wednesday Night Hop, Ring Dem Bells, con orchestrazioni originalissime e molto sofisticate per l’epoca, che conferiscono particolare flessibilità al gioco delle sezioni, così come ai rituali riff a botta e risposta, per non parlare dei solisti, a cominciare dal grande e misconosciuto tenorista Dick Wilson di cui Schuller ha trascritto alcuni assoli da pagina 192 di Le grandi orchestre nere.

La raffinatezza di Mary Lou Williams emerge nei suoi arrangiamenti di stampo cameristico (i primi di una lunga serie) contraddistinti da un’atmosfera rarefatta e pregna di struggente malinconia. È il caso di Big Jim Blues, scritto assieme al trombettista Harry Lawson e valorizzato dai seducenti intermezzi del chitarrista Floyd Smith. E l’originalissimo pianismo è un prezioso mosai07co all’interno del quale il boogie woogie, lo stride e il gospel si mescolano e si accavallano con stilemi ben più attuali sino a formare una tavolozza timbrica variegata e suggestiva.

[vc_btn title=”SEI ABBONATO? ASCOLTA IL CD ALLEGATO AL DOSSIER” color=”danger” size=”lg” align=”center” link=”url:www.musicajazz.it/cd-kansas-city-jazz/”]

Lasciata nel 1942 l’orchestra di Kirk, che risentirà vistosamente della perdita, Mary Lou Williams comincia a dirigere propri gruppi e a coltivare forme di jazz sempre più avanzate, affermandosi come compositrice di piccoli capolavori: dalle varie versioni di Roll’em (forse il più noto ed eseguito) a Gion Mili Jam Session, dalla Zodiac Suite a Carcinoma, fino alle celeberrime e tarde messe cattoliche.

Dopo la prematura scomparsa del leader, l’orchestra di Moten è rilevata da Basie sotto la cui direzione si trasforma nel vertice del jazz di Kansas City. Riprendendo e perfezionando lo stile jump, basato su semplici head arrangements a botta e risposta tra le sezioni e imperniato sui fatidici giri di blues a riff, Basie – come scrisse a suo tempo Arrigo Polillo – ebbe il merito di portare un po’ di fuoco nel sound delle orchestre Swing. Uno stile meno raffinato di quello delle formazioni di Harlem, più rude ma quanto mai efficace. La partiture (di Durham, Clayton e del leader) erano limitatissime (oltre che malviste dai solisti, pessimi lettori salvo eccezioni) e di una tale semplicità da poter essere facilmente imparate a memoria e sviluppate nelle improvvisazioni. Buck Clayton, chiamato da Basie a sostituire «Hot Lips» Page come trombettista e arrangiatore, racconta nell’autobiografia (Buck Clayton’s Jazz World, Macmillan, 1986) che i passaggi arrangiati erano condensati in foglietti per non spaventare i musicisti e che la soddisfazione gli veniva non tanto dallo scriverli (erano davvero poca cosa, musicalmente parlando) quanto dal pensare alla carica di swing con cui sarebbero stati eseguiti e alla gioia che avrebbe provato nell’ascoltarli. Le esecuzioni erano quindi estremamente sciolte, roventi e trascinanti (il fuoco di cui parlava Polillo). Per di più l’orchestra poteva disporre di un pianista quale il Conte, dallo stile scarno, incisivo, essenziale. Le poche note della mano destra erano sempre molto ispirate, dense di significato, ricche di musicalità e riuscivano nella loro estrema essenzialità a esprimere un discorso oltremodo originale e profondo; mentre la robusta sinistra rivelava chiaramente l’influenza della scuola stride di Waller e di James P. Johnson. Ma la sua vera forza era lo swing, che andava a formare un’impressionante onda d’urto con la ritmica (Freddie Green, Walter Page e Jo Jones), di esemplare leggerezza ed elasticità, tuttora il miglior esempio dell’espressione «swingare in quattro quarti». Jumpin’ At The Woodside, One O’Clock Jump, Topsy, Doggin’ Around, Swingin’ The Blues, registrati nel 1937-38, sono pietre miliari almeno della prima produzione, sia per il livello raggiunto dallo stile jump sia per l’apporto di solisti come Young, Clayton ed Evans. Quest’ultimo, che uscì di scena giovanissimo sostituito da Buddy Tate, suo degnissimo erede, lasciò un segno indelebile della propria classe nella struggente interpretazione di Blue And Sentimental.

Count Basie ebbe il merito di accendere il fuoco nel sound delle orchestre Swing

Nel 1938 l’orchestra di Basie ebbe la definitiva consacrazione al Savoy Ballroom sconfiggendo in una storica «battaglia» la band di Chick Webb, fino a quel momento l’unico re di Harlem.

La successiva produzione del Conte tende via via a raffinarsi; le esecuzioni guadagnano in perfezione formale ma perdono il fuoco originario. I successivi arrangiatori di Basie – da Ernie Wilkins a Benny Carter, da Frank Wess a Frank Foster, da Ralph Burns a Neal Hefti – avrebbero finito per personalizzare fin troppo le esecuzioni dell’orchestra. Quando gli domandammo quale delle tante da lui dirette fosse stata la vera orchestra di Basie, Frank Foster rispose senza esitazioni: «La prima, quella che sentiva più sua e per la quale non a caso scrisse e arrangiò opere immortali».

Più o meno contemporaneamente le stelle della formazione incidevano una serie di splendidi dischi sotto l’insegna dei Kansas City Five & Six. Sulla spinta della ritmica già citata, Clayton, Young e Durham schiusero nuovi orizzonti alla Swing Era, facendola quasi naturalmente confluire nel mainstream jazz e anticipando – soprattutto nel linguaggio di Lester, non solo inedito ma quasi rivoluzionario per la sua modernità – quello stile cool che si sarebbe compiutamente affermato molti anni dopo. Le versioni di Countless Blues, I Want A Little Girl, Them There Eyes sono preziosissime perle nell’intera storia del jazz.

Al quarto posto dopo quelle di Moten, Basie e Kirk è la formazione di Harlan Leonard, per anni tra gli assi dell’orchestra di Moten, della quale dopo lo scioglimento rilevò una parte (quella non passata a Basie) assieme al trombonista Thamon Hayes, assumendone definitivamente la direzione nel 1936. Ascoltando À la Bridges e soprattutto Dameron Stomp si è colpiti dalla modernità degli arrangiamenti scritti da un giovanissimo Tadd Dameron, imperniati su un efficacissimo botta e risposta tra gli ottoni e le ance e arricchiti dagli spettacolari interventi del trombettista James Ross e del tenorista Henry Bridges. Confrontandole con le altre uscite dalla stessa culla, si avverte quanto queste esecuzioni schiudano inediti orizzonti alle classiche orchestrazioni swing o jump che dir si voglia.

Gli shouters

La transizione dal blues vocale a quello strumentale favorì l’adozione di uno stile vocale shouted (ovvero gridato) per sovrastare l’orchestra. Il più celebre degli shouters fu Jimmy Rushing, uno dei più significativi cantanti jazz, che non a caso contese per anni il primato a Sinatra e Armstrong nei referendum di DownBeat. Il blues di Rushing conserva la propria atavica drammaticità ma la rende meno monocorde e le conferisce un’incredibile forza persuasiva grazie alle colorazioni timbriche, alle variazioni di tempo, ai salti di tonalità che contraddistinguono i suoi mezzi vocali, tanto possenti quanto incredibilmente espressivi e inconfondibili. Anche se tali doti emergevano sin dalle prime incisioni con Moten, Rushing giunse al massimo nelle versioni di The Blues I Like To Hear, Sent For Yesterdays, Going To Chicago, Good Morning Blues con l’orchestra di Basie. Fu infatti proprio il Conte a convertirlo definitivamente al blues e a fargli interpretare in chiave bluesy anche le ballad. Rushing registrò molti altri capolavori negli anni Cinquanta alla testa di orchestre da lui stesso dirette con i fedelissimi Buck Clayton e Buddy Tate, «gli unici» – disse – «che possono interpretare il blues con lo stesso vibrato e le stesse inflessioni della mia voce».

Meno duttile e virtuoso di Rushing e più grezzo, Big Joe Turner aveva in compenso un’impressionante potenza vocale e una carica straripante di pathos e di blues feeling. Tra le sue interpretazioni sono diventate famose Cherry Red, Roll’em Pete, Piney Brown Blues, incise più volte nel corso degli anni assieme al pianista Pete Johnson, con il quale aveva dato vita a un lungo fruttuoso sodalizio artistico e umano.

Sempre tra gli shouters, Walter Brown junior conquistò una meritata reputazione con l’orchestra di Jay McShann, della quale le sue seducenti interpretazioni di Confessin’ The Blues e The Jumpin’ Blues diventarono cavalli di battaglia.

Cosa è successo dopo

Il modulo jump della prima orchestra di Basie continuò a contrassegnare lo stile di molti altri leader dell’area nei primi anni Quaranta, a cominciare dai già citati Jay McShann e Pete Johnson.

Salito alla ribalta nei più rinomati cabaret di Kansas City tra i più significativi pianisti boogie woogie (contendendo il primato ad Albert Ammons e a Meade Lux Lewis) e come accompagnatore di Big Joe Turner, Pete Johnson si mise in evidenza anche come leader di complessi jump, per esempio in 627 Stomp e Lafayette registrati nel 1940 con solisti come «Hot Lips» Page, Don Byas e Eddie Barefield. Lafayette fu scritto e arrangiato dal trombonista e chitarrista Eddie Durham, altro clamoroso misconosciuto benché già in luce con l’orchestra del Conte in veste di arrangiatore. Durham è stato sottovalutato anche come pioniere della chitarra elettrica, nella cui evoluzione svolse un ruolo di primo piano sino ad assurgere a principale ispiratore di Charlie Christian, come può facilmente dedursi dall’ascolto di Magic Carpet, sua originalissima composizione imperniata su una ragnatela di note elaborata dalla chitarra e arricchita dal trombettista Joe Keyes e dal sassofonista Buster Smith, di cui è qui evidente l’influenza esercitata su Charlie Parker.

Con l’orchestra di Jay McShann esordì professionalmente nei primi anni Quaranta un giovanissimo Bird, di cui s’incontrano i primi acerbi assoli in Swingmatism, Hootie Blues, Confessin’ The Blues. Parker era ancora alla ricerca di una sua precisa identità stilistica, ammaliato da Buster Smith e dal suo forte senso del blues ma già in grado di affascinare per la levità del suono, la lucidità delle improvvisazioni e l’audacia delle prime esplorazioni nel campo tonale. Sotto il profilo orchestrale il top è la versione di The Jumpin’ Blues di cui si diceva a proposito di Walter Brown, destinata a diventare un suo cavallo di battaglia e ad assurgere quasi a modello del giro di blues a riff, che McShann continuerà a coltivare avvalendosi spesso della collaborazione di Buddy Tate, altro convinto assertore della stessa formula che riproporrà molti anni dopo alla testa dei Texas Tenors (assieme a Illinois Jacquet, Arnett Cobb e Eddie Vinson).

Chiamato da Bruce Ricker per partecipare nel 1974 al documentario The Last Of The Blue Devils assieme a Count Basie e Big Joe Turner, McShann entrò a tal punto nella parte da registrare negli anni successivi una splendida serie di dischi sotto quella stessa denominazione (nella quale ormai si identificava), in collaborazione con Tate e altri illustri ex basiani.

Il Kansas City Revival ha avuto altri alfieri a cominciare dallo stesso Basie, che negli anni ha continuato a rendere omaggio alla propria culla musicale assieme ad allievi come Clayton, Dicky Wells, Harry Edison, Joe Newman, Earle Warren, Paul Quinichette, Ernie Wilkins, Frank Wess, Nat Pierce, Sir Charles Thompson, Jimmy Rushing e il suo naturale discepolo Joe Williams. Particolare menzione va a Clayton, trombettista e arrangiatore, che ha reso al jazz di Kansas City un contributo di prim’ordine nell’orchestra del Conte e nei Kansas City Five & Seven, e poi come leader e arrangiatore di band che hanno non poco concorso a nobilitare la formula basiana (basti pensare al ciclo di jam session registrate negli anni Cinquanta per la Columbia).

Clayton, Tate e McShann riproposero la lezione di Moten e di Basie in una chiave rimodernata e intelligentemente rinvigorita senza peraltro snaturarla: sono perciò stati gli ultimi eredi di una tradizione che, al pari di quelle di New Orleans e di Harlem, non può e non deve morire.

Giorgio Lombardi

[vc_btn title=”SEI ABBONATO? ASCOLTA IL CD ALLEGATO AL DOSSIER” color=”danger” size=”lg” align=”center” link=”url:www.musicajazz.it/cd-kansas-city-jazz/”]