Lo shouter Jimmy Witherspoon, che negli anni d’oro di Central Avenue gli aveva procurato il primo ingaggio rilevante come batterista dei Rockets di Harlan Leonard, amava scherzare sui tratti un po’ mefistofelici di Johnny Otis: la figura eretta e imperiosa, gli occhiali scuri, la barba brizzolata, il nerissimo toupet impomatato. «Sembra Satana», disse una volta, sghignazzando, «un Satana mediterraneo, quando lo vedi sul pulpito tutto concentrato nei suoi sermoni a sputare

fuoco polemico contro l’ipocrisia dell’establishment».

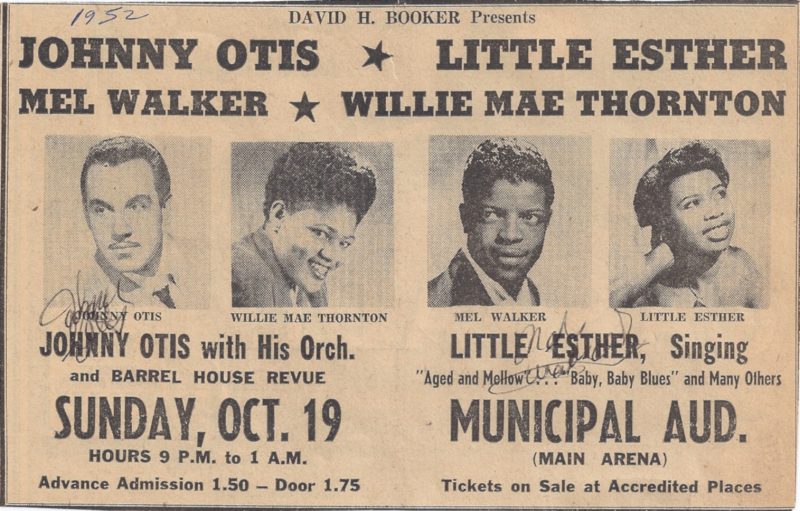

Il ruolo di predicatore fu esercitato da Otis, con passione e fascino, nella sua chiesa non denominational e multietnica di Los Angeles, la Landmark Church, tra anni Settanta e Ottanta: celebrando, tra l’altro, i funerali di amici e alunni come Henry Coker, King Pleasure, Esther Phillips e Big Mama Thornton.

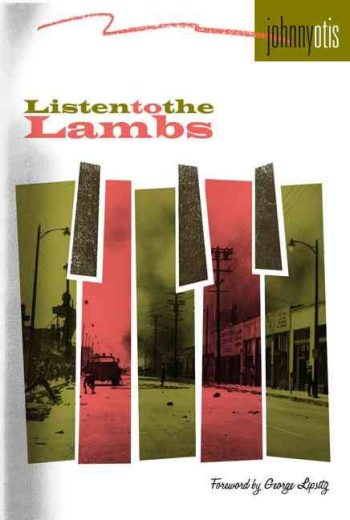

Il personaggio più eclettico e industrioso in una generazione che ha vissuto la formidabile esplosione di jazz moderno e rhythm’n’blues nei locali della Los Angeles nera del periodo bellico e immediatamente post bellico, il bandleader-batterista-vibrafonista-pianista-cantante-produttore-songwriter Johnny Otis, nativo di Vallejo, nell’Area della Baia di San Francisco (1921-2012), ha via via indossato le vesti più disparate, da uomo politico e scrittore (con due libri, Listen To The Lambs e Uspide Your Head!, in parte ispirati ai tumulti losangeleni del 1965 e del 1992) a disegnatore di cartoni animati, scultore e pittore (i suoi dipinti di frequente carattere musicale richiamano Archibald J. Motley e altri artisti del Rinascimento di Harlem), da agricoltore organico e gestore di un delicatessen (a Sebastopol, nella California settentrionale, dove ha trascorso parte della vecchiaia) a dj radiofonico e televisivo.

Raconteur facondo e incisivo, con la sua voce terrosa, dalla grana levantina, Otis ha sempre dedicato le sue trasmissioni all’esaltazione dello scenario musicale, quello del classico rhythm’n’blues californiano, di cui lui è stato dapprima architetto e poi archivista, sempre rivelando un raro intuito per la scoperta di giovani talenti. È al suo orecchio finissimo che si deve l’affermazione di singolari personaggi blues e soul come Esther e Big Mama, Etta James, Sugar Pie De Santo, Little Willie John, Barbara Morrison; ma anche la rivalutazione, nell’età del rock, di grandi veterani come Joe Turner, Joe Liggins o Eddie Vinson.

«The man is crazy», diceva ancora di lui Witherspoon: come non può essere folle un bianco che decide di vivere da nero? Figlio di un commerciante greco (il vero cognome era Veliotes), Otis crebbe a contatto con la musica delle chiese sanctified dell’area di Berkeley, dove il padre gestiva il suo drugstore, e si formò a fianco di un giovane pianista di boogie, Count Otis Matthews. Sposato con Phyllis, una ragazza di colore dalla quale avrebbe avuto quattro figli (tra cui Shuggie, destinato a emergere, brevemente, come stella della chitarra rock blues), si trasferì nell’effervescente Los Angeles nera dei primi anni Quaranta e dopo l’esperienza con Leonard formò una big band in stile basiano per le serate al celebre Club Alabam.

Popolata da jazzisti come Paul Quinichette e Curtis Counce e ben ancorata dalla batteria di Otis, l’orchestra esordì nel 1945 spalleggiando Jimmy Rushing in My Baby’s Bizness e trovò spazio nei jukebox con la tavolozza cangiante e la sinuosa sensualità di Harlem Nocturne, futuro classico del burlesque: la casa discografica, la Excelsior/Exclusive dei fratelli René, è la stessa che con The Honeydripper del pianista Joe Liggins e la sua magnetica grazia danzante contribuì molto a delineare i contorni streamlined del rhythm’n’blues dell’Ovest.

Di questa nuova estetica la seconda band di Otis – ridotta nell’organico e semplificata ma sempre eccitante nel beat, animata dallo scintillante pianoforte boogie di Lady Dee Williams, dallo honking sax di Big Jay McNeely, dalla chitarra di Pete Lewis (uno dei talenti lanciati durante le amateur nights del club di Otis, il Barrelhouse) e colorata dal vibrafono del leader (un incidente agricolo alla mano destra ne aveva compromesso la mobilità come batterista) – si fece presto ambasciatrice attraverso il circuito dei grandi teatri neri, dal Regal all’Apollo.

Di questa nuova estetica la seconda band di Otis – ridotta nell’organico e semplificata ma sempre eccitante nel beat, animata dallo scintillante pianoforte boogie di Lady Dee Williams, dallo honking sax di Big Jay McNeely, dalla chitarra di Pete Lewis (uno dei talenti lanciati durante le amateur nights del club di Otis, il Barrelhouse) e colorata dal vibrafono del leader (un incidente agricolo alla mano destra ne aveva compromesso la mobilità come batterista) – si fece presto ambasciatrice attraverso il circuito dei grandi teatri neri, dal Regal all’Apollo.

Pubblicati dalla Savoy dell’odiato Herman Lubinsky, i grandi successi del periodo 1950-52 (molti, come Double Crossing Blues e Cupid Boogie, con la voce acidula dell’adolescente Little Esther Phillips integrata dal basso Bobby Nunn o dal balladeur Mel Walker), ma anche le incisioni Peacock con la Thornton (Hound Dog), Marie Adams e Little Richard, definirono e ampliarono l’idioma del periodo, tra umorismo e pugnace dialettica bluesy.

Sempre attivissimo come scopritore e ispiratore di talenti, all’era del rock’n’roll e del primo soul Johnny Otis contribuì con una varietà di incisioni Capitol (e più tardi King) da cui emergeva anche la sua vocalità sabbiosa e rilassata, compreso l’hit del 1958, l’irresistibile Willie And The Hand Jive, ereditato dall’antico partner Count Otis. Nel 1970 la Johnny Otis Showband lo replicherà sul palcoscenico di Monterey, facendo danzare voluttuosamente le signore nella vasta platea: una sequenza inserita da Clint Eastwood nel suo primo film da regista, il thriller hitchcockiano Brivido nella notte.

Preceduto da gioielli blues come «Cold Shot», l’lp Kent che nel 1968 mise in luce insieme al figlio-prodigio Shuggie Otis l’arguto shouter Mighty Mouth Evans e il violinista zappiano Sugarcane Harris, il doppio album Epic registrato in quell’occasione a Monterey in compagnia del gotha del più verace canto nero (da Esther a Big Joe, da Roy Milton a Pee Wee Crayton) rilanciò per una nuova generazione l’immagine di Johnny Otis come battagliero «Padrino del rhythm’n’blues».

Luciano Federighi