Prodotto e realizzato nel 2006 dall’ultimo manager di Anita O’Day, Robbie Cavolina, assieme a Ian McCrudden, il dvd The Life Of A Jazz Singer offre il ritratto più fedele e meno di maniera di una delle maggiori cantanti nella storia del jazz e, soprattutto, personaggio – come dicono negli Stati Uniti – larger than life: alla perenne ricerca dell’autodistruzione ma, allo stesso tempo, traboccante di voglia di vivere, in una strabiliante serie di alti (ma davvero alti) e bassi (ma davvero bassi) che non sono mai comunque riusciti a intaccare quello che, senza alcun dubbio, può definirsi come il tocco del genio.

Ecco, la vita avventurosa di Anita Belle Colton – che già dalla scelta dello pseudonimo, quell’O’Day che in slang sta per «quattrini», mette subito in chiaro che sì, l’arte è una gran bella cosa, ma i soldi non sono certo da buttare via, anzi – sarebbe stata, ai tempi d’oro di Hollywood, perfetta per una di quelle turgide pellicole tutte ascesa e caduta, un melodramma magari firmato da Douglas Sirk. Solo che Anita, troppo jazzista nell’animo e nient’affatto disposta a concedere alcunché alla platea, non è mai riuscita a fare il gran salto, a diventare celebre presso il grande pubblico, a finire sulle copertine delle riviste popolari. Le vicende personali della cantante, così come da lei stessa riportate nel 1981 – con la collaborazione di George Eells – nella trucida autobiografia High Times, Hard Times (ascesa e caduta, appunto), sono di una tale drammaticità da far impallidire la fervida immaginazione di autori non proprio per i deboli di cuore come, per esempio, un James Ellroy.

Follemente amata dagli appassionati, la O’Day è sempre stata trascurata dal cinema, malgrado una presenza scenica e un’incredibile faccia tosta che potevano far intuire doti non secondarie di attrice non solo drammatica. A nostra scienza, Anita è apparsa sullo schermo – escludendo documentari e spezzoni di concerti – solo in due pellicole di fiction: il trascurabile thriller Zigzag (1970; in italiano Il falso testimone), diretto da Richard A. Colla e interpretato da George Kennedy ed Eli Wallach, che vanta però una robusta colonna sonora firmata da Oliver Nelson, eseguita da Buddy Collette e Victor Feldman, e in cui la Nostra (nel ruolo di cantante, guarda un po’) ha l’opportunità di interpretare un notevole On Green Dolphin Street, e l’eccellente poliziesco d’azione The Outfit (1973; in italiano Organizzazione crimini), diretto da John Flynn, interpretato da Robert Duvall e tratto da un romanzo di Richard Stark, ovvero Donald E. Westlake. Qui, addirittura, Anita figura nella parte di se stessa in una rapida scena da locale notturno e affronta I Concentrate On You accompagnata da Bud Shank e da qualche altro superstite del West Coast Jazz. Ma non c’è dubbio che Hollywood avrebbe potuto e dovuto impiegarla in ben altri modi.

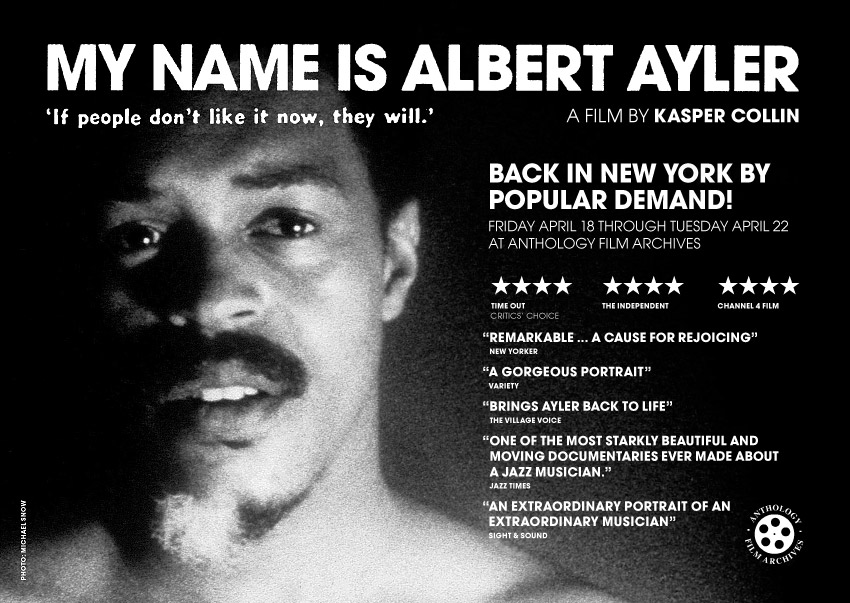

MY NAME IS ALBERT AYLER

A volte, girovagando su internet, capitano le più strane coincidenze. Qualche settimana fa, in vista di una puntata di questa rubrica, avevamo ripescato dalle profondità dell’hard disk My Name Is Albert Ayler, il pluripremiato documentario di 75 minuti che il regista svedese Kasper Collin ha girato nel 2005 sul sassofonista di Cleveland e del quale sembra prevista l’uscita in dvd. È così che ci siamo imbattuti nel necrologio di Edward C. Ayler – il padre del sassofonista e del fratello Don (entrambi scomparsi: Albert nel 1970 e Don nel 2005) – deceduto nel dicembre 2011 all’incredibile età di 98 anni. Questa potrebbe essere, per certi versi, una semplice nota di colore, se non fosse che papà Ayler era proprio uno dei protagonisti del documentario di Collin, intervistato a lungo nel 2001 mentre si aggira tra le lapidi chissà da quanto trascurate del cimitero di Highland Park alla ricerca della tomba del figlio maggiore.

Il film di Collin, ormai proiettato in decine di volte in tutto il mondo – addirittura a Singapore – ma neanche una volta in Italia, Paese in cui gran parte di ciò che è avvenuto dopo Coltrane è stato rimosso dalla memoria collettiva, è uno dei documentari più belli mai realizzati su un musicista di jazz e in grado di far venire un groppo in gola anche a chi non apprezza la musica del sassofonista, tali sono l’entusiasmo e la passione investiti dal regista per rintracciare i pochi familiari superstiti e intervistare svariati musicisti che hanno collaborato con Ayler: i batteristi Sune Spångberg (fedelissimo partner di Bud Powell) e Sunny Murray, il violinista belga Michel Sampson e i contrabbassisti Gary Peacock e Bill Folwell, più la fotografa e giornalista Val Wilmer e il famoso promoter George Wein. Ma l’impatto più forte sullo spettatore lo forniscono le riprese dell’esibizione del quintetto di Ayler al festival di Berlino del 1966, una delle poche testimonianze video del sassofonista in azione. Già, perché il concerto britannico del 15 novembre 1966 filmato alla London School Of Economics per la serie Jazz Goes To College e addirittura introdotto da un tradizionalista come Humphrey Lyttleton non è stato mai trasmesso dalla Bbc, visto che qualche solerte funzionario ha pensato bene, a suo tempo, di cancellare il nastro.

Di Ayler, su pellicola, c’è poco altro: Le dernier concert (1970) riporta 48 minuti a colori girati dal noto cineasta Jean-Michel Meurice durante il secondo e ultimo concerto tenuto dal sassofonista alla Fondation Maeght di Saint-Paul de Vence il 27 luglio dello stesso anno e, seppur proiettato in alcuni festival, non è mai apparso su dvd né trasmesso alla tv. Nemmeno la Revenant era riuscita a ottenerne i diritti per allegarlo al ben noto box di 9 cd «Holy Ghost» da noi recensito sul numero 1/2005.

Di Ayler, su pellicola, c’è poco altro: Le dernier concert (1970) riporta 48 minuti a colori girati dal noto cineasta Jean-Michel Meurice durante il secondo e ultimo concerto tenuto dal sassofonista alla Fondation Maeght di Saint-Paul de Vence il 27 luglio dello stesso anno e, seppur proiettato in alcuni festival, non è mai apparso su dvd né trasmesso alla tv. Nemmeno la Revenant era riuscita a ottenerne i diritti per allegarlo al ben noto box di 9 cd «Holy Ghost» da noi recensito sul numero 1/2005.

Per completezza va anche segnalato lo sperimentale New York Eye And Ear Control del pianista e regista canadese Michael Snow, il cortometraggio del 1964 cui Ayler – assieme a Don Cherry, Roswell Rudd, John Tchicai, Peacock e Murray – fornì la colonna sonora, improvvisata direttamente in studio su richiesta dello stesso regista, e dove è possibile vederlo come comparsa. Secondo il fondatore e proprietario della Esp, Bernard Stollman, il film di Snow è noto anche come Walking Woman, in riferimento alla silhouette femminile che appare in svariate inquadrature e sulla copertina dell’lp e che non sarebbe altri che Carla Bley. Ma non è esattamente così: fin dal 1960 Snow era solito ritagliare nel cartone figure di donna a grandezza più o meno naturale per piazzarle sui propri set cinematografici e fotografici, e una sua opera intitolata per l’appunto Carla Bley risale al giugno 1965, quindi successiva al film. Carla ricambierà l’omaggio intitolando una delle sue composizioni (incisa negli stessi giorni dall’allora marito Paul su «Barrage» e proprio per la Esp) Walking Woman…

Luca Conti