Buongiorno Margherita, benvenuta a Musica Jazz. Rodney Whitaker l’ha definita «un’anima antica». E’ proprio così che lei si sente?

Buongiorno a lei. In realtà mi ha fatto molto ridere leggere che Whitaker mi abbia definita così, perché ho sempre pensato che ci fosse un qualcosa di sconnesso tra la mia mentalità e quella di molti miei coetanei. Da sempre. Non so bene il perché. Ma penso sia dovuto al fatto che sono sempre stata una persona introspettiva, anche quando ero molto piccola. Nella vita si incontrano delle persone anziane che non si riesce proprio a immaginare da giovani. Io penso che diventerò una di quelle persone.

Ad ascoltare la sua musica si capisce che lei ha un profondo rapporto con la tradizione jazzistica. Mi sbaglio?

Avendo studiato alla Michigan State University, ho passato molto tempo facendo ricerche sulla discendenza del vocabolario jazz, dalle sue radici Africane e Creole, passando per il Mississippi, Chicago, Detroit, New York, fino all’ indagare su come certe sezioni ritmiche storiche abbiamo giocato una parte importante nello sviluppo e nella direzione che la musica jazz ha preso nell’ ultimo secolo. L’ American Songbook e il linguaggio bebop sono sempre stati molto presenti nel curriculum dell’università e mi hanno fornito una solida base stilistica, dalla quale mi sto un po’ separando ultimamente, ma che rimarrà sempre nel mio DNA.

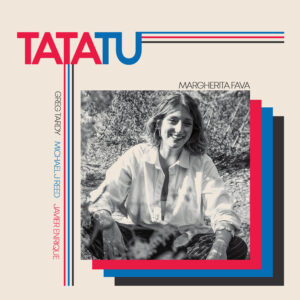

Parliamo subito del suo album d’esordio: «Tatatu». Come è mio costume, le chiedo subito: qual è il significato di Tatatu e perché ha voluto attribuire questo titolo al suo disco?

Da quanto mi dice mia madre, tatatu è stata la prima frase che abbia mai articolato quando avevo poco più di un anno. Mi raccontano che quando qualcuno cercasse di aiutarmi a fare attività del tipo mangiare, vestirmi, ecc., io stizzita dicevo tatatu come per significare che non volevo essere aiutata ma che preferivo arrangiarmi da sola. Siccome questo mio primo album e’ stato composto, arrangiato, finanziato da me, ho voluto scegliere un titolo che incarnasse questa natura indipendente.

Qual è stata la genesi di questo disco e in base a quale criterio ha scelto gli standard?

Il disco è nato da una sessione registrata allo Stone Soup Studio in Maumee, Ohio. Lo scorso Novembre io, Gregory Tardy, Michael Reed e Javier Enrique ci siamo trovati per registrare una dozzina di composizioni e arrangiamenti miei che avevo accumulato durante gli anni. Una volta registrati alcuni takes per ognuno di questi pezzi, ho tentato di creare una playlist che rappresentasse al meglio la mia creatività e la maestria dei vari membri del quartetto. E’ stato difficile lasciare da parte alcuni brani, ma forse li sentirete nel prossimo disco, chissà…

Le sue composizioni sono contrassegnate sempre da una marcata linea melodica. Un aspetto che forse evidenza la sua appartenenza italiana. Il suo processo compositivo come si evolve?

Non seguo un processo lineare, cambia da pezzo a pezzo. Posso partire da una melodia come nel caso di Face Off, o da una linea di basso come per Resilience, o da una figura ritmica come mi e’ capitato con A Restless Mind. Ma è assolutamente vero che l’ aspetto melodico è molto importante per me. Trovo che una melodia sia un passaggio diretto al cuore dell’ ascoltatore, o almeno così descriverei la mia esperienza da ascoltatrice quando mi imbatto in un pezzo di cui mi innamoro.

Come singolo ha preferito Tidal Waves. C’è una ragione in particolare?

E’ uno dei miei pezzi preferiti dell’ album. E’ un tentativo di dipingere i vari colori del mare e le sue onde, durante la calma, durante la tempesta, alta e bassa marea. Il solo di Tardy mi piace tantissimo e l’energia di Michael mi piace altrettanto.

A proposito di singoli. Ritiene che sia una scelta giusta quella di pubblicare anche dei singoli? Non crede che possa alterare la percezione dell’opera nella sua interezza?

Trovo che si presti più per un certo tipo di progetto che per un altro. Nel mio caso, penso al mio album un po’ come una collezione di racconti più che una storia lineare dalla traccia numero 1 alla traccia numero 8. Quindi per me pubblicare un singolo in anteprima è un modo per raggiungere più visibilità in un mondo mediatico ultra saturo di nuovi contenuti che vengono pubblicati di giorno in giorno.

Lei è riuscita a concretizzare quello che voleva dal punto di vista artistico, oppure avrebbe voluto aggiungere (o sottrarre) qualcos’altro da questo disco?

Mi sento molto soddisfatta dal punto di vista compositivo, specialmente dal punto di vista melodico, perché molti dei pezzi che sentirete nell’ album sono stati scritti pensando proprio al timbro e al fraseggio di Tardy. Il suono che Eric Sills e Dave Darlington sono riusciti ad attribuire al quartetto durante il procedimento di mixing & mastering mi lascia anche molto appagata. Chiaramente la perfezione e’ impossibile da raggiungere, ma mi piace pensare a questo progetto come una fotografia della mia musicalità raggiunta fino a questo momento. Tenterò di perfezionarmi sempre di più di disco in disco.

Foto di Jeff Dunn

Ci vorrebbe parlare dei suoi compagni di viaggio?

Certo. Al sassofono sentirete Gregory Tardy, musicista che vanta collaborazioni con Elvin Jones, Tom Harrell, Bill Frisell, solo per citarne alcune. E’ stato il mio insegnante di composizione all’università del Tennessee quindi la sua impronta in questo progetto e’ molto importante per me. Michael Reed e Javier Enrique erano miei compagni di corso quando ero alla Michigan State University durante il loro Master. Suonavamo spesso insieme quando studiavamo li’ e loro due hanno sviluppato un legame forte che sapevo avrei voluto sfruttare per un mio progetto. Michael è originario di Toledo, Ohio e Javier è’ originario del Nicaragua ma è cresciuto a Miami.

Mi ha colpito della sua biografia il fatto che le sue Muse ispiratrici dal punto di vista compositivo siano Wayne Shorter, Roy Hargrove e Booker Little; in pratica un sassofonista e due trombettisti. Come mai?

Penso abbia a che fare con la mia vena melodica e con il fatto che mi affascinano tutti quegli elementi dell’ espressione musicale che non sono possibili da raggiungere con il pianoforte: il vibrato, pitch bending, diverse timbriche, ecc. Faccio molta attenzione a questi dettagli e tento di avvicinarmi più che posso nella mia esecuzione pianistica. Inoltre tutti e tre sono formidabili compositori.

Quali sono i motivi della sua scelta di andare a vivere negli Stati Uniti?

Principalmente per motivi socio-musicali. Appena mi sono resa conto del ruolo che la cultura afroamericana gioca nello sviluppo della musica del XX e XXI secolo, sapevo che avrei voluto avvicinarmi il più possibile alla fonte per imparare al meglio la storia e la natura dei suoi suoni. E 7 anni dopo il mio primo trasloco posso dire di star imparando moltissimo e sono tuttora contenta della scelta che ho fatto.

Vista la sua doppia esperienza, quali sono le sostanziali differenze che lei ravvisa tra il sistema musicale americano e quello italiano?

Non sono mai stata veramente attiva nella scena italiana finora perché ho cominciato i miei studi jazzistici in America, ma ho notato alcune differenze. Il ritmo qui è padrone, ancora più della melodia, perché una melodia senza ritmo o pulsazione perde tutto il suo fascino. A me pare quasi che il ritmo sia parte integrante della società qui infatti: sempre balzando da impegno a impegno, tra traffico, musiche di sottofondo in qualsiasi luogo tu ti trovi, il ritmo dei mezzi pubblici, dei mezzi del 911 di cui i servizi vengono richiesti spessissimo. Ti fai strada nella tua vita adattandoti a questi ritmi che scandiscono il modo in cui ti esprimi. In Italia, specialmente nelle campagne venete dove sono cresciuta, ci sono meno impegni e scadenze di cui tenere conto quindi si tende ad avere una ritmica un po’ più scialla, in senso figurato (e non).

Margherita, quali sono i suoi ascolti musicali?

Ascolto molti tipi di musica del XX-XXI secolo. Americana, Italiana, Britannica, Balinese (amo la tradizione del Gamelan). E tento sempre di dare un orecchio a nuovi artisti pop del momento perché penso sia importante essere in contatto con i giovani.

I suoi genitori sono dei musicisti specialisti della musica barocca e medievale. Però lei ha scelto il jazz. C’è un evento in particolare che l’ha spinta verso questa scelta?

Mi sono presentata ai corsi di Veneto Jazz nel 2014 senza sapere nulla di jazz, mi ci mandarono i miei genitori per farmi fare un’ esperienza educativa estiva. La prima mattina durante le audizioni che si tenevano in modo da smistare i vari partecipanti secondo vari livelli di conoscenza dello strumento, mi è stato chiesto di suonare uno standard. Io non avevo idea di cosa volesse dire e ho suonato un pezzo che stavo studiando all’ epoca, una Toccata di Khachaturian. Piu’ tardi lo stesso giorno ho ascoltato So What? di Miles Davis per la prima volta e su richiesta dell’ insegnante di pianoforte lì al workshop, ho imparato il solo di tromba a orecchio quella sera stessa e l’ho suonato di fronte alla classe la mattina dopo. Tutt’ora mi sento energizzata ripensando all’ esperienza.

Quali sono i suoi prossimi obiettivi?

Sto già pensando al prossimo album! E vorrei riuscire ad organizzare un tour internazionale perché amo viaggiare e imbattermi in culture nuove.

E quali sono i suoi prossimi impegni?

Al momento sono in tour tra il Midwest e il Tennessee, e quando non sono in viaggio insegno, collaboro con la Knoxville Jazz Orchestra e suono in diversi progetti nell’ East-Tennessee.

Alceste Ayroldi