«Andava in redazione con le sue tavole “sgarzinabili”», racconta il figlio Antonio, «e se Giovanni Gandini (che dirigeva Linus) gli diceva che questo o quel sedere era troppo, lui aggiungeva la calzamaglia, ed è il motivo per cui spesso Valentina è con il collant: prima non lo aveva, gliel’aveva aggiunto lui lì per lì».

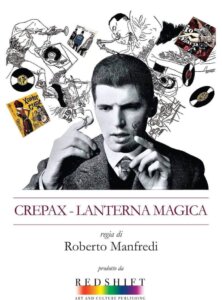

«Fu Guido Crepax a dare colore ed eleganza all’immagine del jazz, che fino agli anni Quaranta e Cinquanta era percepita in bianco e nero», racconta Paolo Fresu in uno dei capitoli a tema che compongono i sessanta minuti di Crepax – Lanterna Magica, docufilm presentato all’Anteo di Milano lo scorso ottobre, prodotto da Stefano Piantini fondatore di Redshift, per la regia di Roberto Manfredi. Con il titolo tratto da un’opera tra le più note di Crepax – la graphic novel uscita per la prima volta nel 1978 – il lavoro sul padre del fumetto moderno inaugura una serie che Piantini ha in mente di tradurre in biopics e documentari sul sistema artistico e culturale italiano.

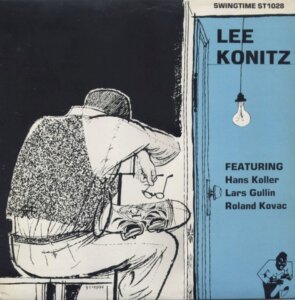

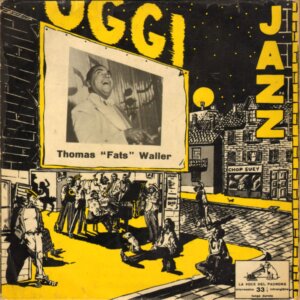

Guido Crepax amava il jazz ancor prima di Valentina, il cui battesimo artistico avverrà nel luglio del 1965 sul quarto numero di Linus, diretta allora da Giovanni Gandini. Era il 1953 quando il fratello Franco Crepax chiese a Guido di illustrare una copertina. Franco era agli esordi di una carriera da produttore discografico che lo avrebbe visto portare al successo nomi come Gino Paoli, Enzo Jannacci, Luigi Tenco e Sergio Endrigo. Si trattava della cover di un disco del pianista Fats Waller, «Thomas “Fats” Waller Oggi Jazz», uscito poi nel 1955 per La Voce del Padrone, e fu quello il battesimo di una carriera nella carriera lunga qualcosa come 250 copertine. «Ricordo i disegni sui dischi di Gerry Mulligan, Lee Konitz, Charlie Parker», continua Fresu, «dal tratto molto riconoscibile, originale, preciso, con un’eleganza che a me riporta, non so perché, a una certa eleganza milanese».

«Negli anni in cui Crepax lavora a Milano la nostra città è una straordinaria fucina di talenti e di rapporti fra linguaggi e discipline diverse», spiega l’ex assessore alla cultura Filippo Del Corno. «Grandi artisti, musicisti, letterati che dialogano creando forti contaminazioni reciproche. E le influenze letterarie sono evidenti nel lavoro di Crepax così come è evidente la presenza della musica. Anche se le sue tavole non sono sonore in senso materiale, lo sono dal punto di vista del ritmo. La frantumazione del linguaggio narrativo di Crepax è in evidente sintonia con lo sviluppo dei linguaggi musicali dell’epoca, soprattutto in relazione a quanto accade nella musica jazz nella nostra città».

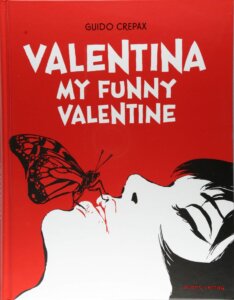

«Disegnava sulle buste nere dei 78 giri artisti e jazzisti e li personalizzava», spiega il figlio Antonio, «senza contare l’esplicita assonanza tra i nove episodi della Valentina funny, alla quale mio padre diede vita tra il 1965 e il 1969, e le note di My Funny Valentine, scritta nel 1937 da Rodgers e Hart per il musical Babes in Arms». Una ballad «entrata un po’ nel mito», riprende Fresu, «non so se Chet Baker amasse veramente suonarla, alla fine, ma era quasi costretto perché la storia musicale e umana del trombettista statunitense era profondamente legata a quel brano: in lui l’uomo e la musica erano totalmente connessi ed era perfettamente cosciente che la gente andasse ad ascoltarlo per sentire quella melodia. Con l’andare degli anni l’ha cantata e suonata fino alla fine della sua vita; l’ultimo suo disco registrato ad Amburgo con un’orchestra contiene una versione straordinaria nella sua essenza; My Funny Valentine negli anni era diventata una sorta di candela che di giorno in giorno, di concerto in concerto andava spegnendosi».

Ispirata anagraficamente a Luisa Mandelli, moglie di Guido, Valentina Rosselli nasce nella notte di Natale del 1942 con il caschetto nero della Lulù fatale di Louise Brooks, diva del cinema muto anni venti. Nel 1965 su Linus Crepax la chiama così perché Valentina era la sua prima nipote. Cinque anni dopo esce Il bambino di Valentina, storia disegnata nel 1970 dove la protagonista vive la sua attesa insieme al suo compagno Philip Rembrandt. «È il ricordo della gravidanza appena avvenuta di nostra madre che aspettava mio fratello Giacomo nato in quell’anno», rivela Antonio Crepax. «Diciamo che c’era in ogni disegno un collegamento osmotico e continuo con la sua vita».

Dalla scomparsa del fumettista, nel 2003, i figli Antonio, Caterina e Giacomo sono artefici e curatori del ricco patrimonio artistico contenuto nell’Archivio Crepax.

Il 1965 è un anno molto particolare sia in Italia sia all’estero. I giovani impongono nuovi stili di vita ed entrano nel mirino della cosiddetta società dei consumi. La regina Elisabetta nomina i Beatles baronetti: il loro successo planetario contribuisce a rilanciare l’economia inglese. La stilista londinese Mary Quant lancia la minigonna, simbolo eterno di emancipazione femminile. Vittorio De Sica vince l’Oscar come miglior film straniero con Ieri, oggi e domani. La leggendaria scena dello spogliarello di Sofia Loren davanti a un gioioso Marcello Mastroianni contribuisce a celebrare l’emancipazione sessuale femminile di quel periodo. Ciò nonostante, questa aria di liberazione della sessualità e del costume deve fare i conti nel 1965 con la legge sul cinema: ai produttori è richiesto di compilare un’autocertificazione in cui si dischiara che i loro film non incitano alla violenza, alla promiscuità sessuale, non offendono il comune senso del pudore. Ed è in questo contesto che il personaggio di Valentina rompe tutti gli schemi. È una donna libera, indipendente, sognatrice, spregiudicata ma tormentata, pensieri, incubi, inquietudini: nelle storie di Guido Crepax Valentina non sorride mai. Da quelle tavole, dice Giampiero Mughini, «ho imparato la ricchezza della femminilità». Nella metà degli anni sessanta, prima ancora che arrivassero le contestazioni studentesche del 1968, si assiste a una liberazione, anche in forma umoristica, dei personaggi femminili. Parallelamente alla Valentina «divertente» di Crepax, in Francia il fumettista Jean-Claude Forest inventa Barbarella, ispirata a Brigitte Bardot. Questa libertà dei corpi, questa volontà di togliersi i vestiti, aldilà della carica erotica, indica la volontà politica di mostrare il corpo come elemento di verità.

Rispetto alla liberazione dei costumi che si andava delineando negli anni della contestazione, osserva Caterina Crepax, «Valentina sembrava non dico casta, ma la sua nudità fin da piccoli noi eravamo abituati a vederla senza porci troppe domande. Poi in famiglia eravamo molto normali, non andavamo certo in giro nudi, come avveniva nelle famiglie hippy, tuttavia questa presenza ci ha abituato a vivere la sessualità in modo naturale. Certo poi papà ha disegnato delle storie molto più forti; ogni tanto ripenso al fatto che non si preoccupasse minimamente che noi vedessimo le tavole di Justine o della Histoire d’O. Ho sempre pensato che lui fosse un puro, consapevolmente doveva buttare fuori tutta questa roba».

«Per mio papà l’erotismo è sempre stato un gioco, una forma ludica», osserva il figlio Antonio. Certo Valentina si mostra volentieri, ma all’interno delle storie che la riguardano c’è sempre la profondità dell’essere, la volontà di raggiungere anche attraverso il piacere la consapevolezza di se stessi.

«L’erotismo di quegli anni, va ricordato, era un erotismo molto raffinato e che oggi è anche difficile da capire», spiega il critico d’arte Achille Bonito Oliva. Per fare un esempio, era l’erotismo del Crazy Horse, dove si esibiva Patrizia Novarini in arte Rosa Fumetto, con i capelli tagliati esattamente alla Valentina. Era l’erotismo di film come Emmanuelle del regista francese Just Jaeckin, che Crepax ha citato dedicando una trasposizione a fumetti del romanzo ispiratore. Ho poi conosciuto Sylvia Kristel, protagonista della versione su grande schermo, una ragazza di un’eleganza suprema: molto difficile oggi ricorrere a questo erotismo, il quale è stato cinematograficamente “ammazzato” dalla pornografia».

«Ricordo che lui andava alla redazione di Linus, racconta Antonio Crepax, «con le sue tavole, e si portava sempre dietro la penna e il pennino o la lametta perché disegnava appositamente le sua tavole su cartoni rigidi che erano “sgarzinabili”. E quindi se Giovanni Gandini, il direttore della rivista, gli diceva che questo o quel sedere era troppo, allora lui aggiungeva la calzamaglia, ed è il motivo per cui spesso Valentina è con il collant: non lo aveva prima, gliel’aveva aggiunto lì per lì».

«Guido giocava con le nudità di Valentina», aggiunge Caterina, «soffermandosi però con le sue vignettine sul volto per far capire le emozioni che stava provando in quel momento». Valentina è qualcosa di più di un personaggio, è un simbolo di un’epoca, un passaggio molto importante della società. Chiaramente la dimensione fortemente erotizzante del personaggio, che si basa non soltanto sulla bellezza del corpo disegnato ma anche su comportamenti che lei assume nelle relazioni con i personaggi delle storie, è qualcosa che all’epoca venne vissuto come un forte indice di emancipazione femminile. Anche perché Valentina non è mai una donna oggetto, al contrario è una donna soggetto per il modo in cui vive il suo corpo, pienamente consapevole dell’attrattiva erotica che porta con sé. Nel tempo il grande pubblico si è disinibito, ha cominciato a ritrovare nella iconografia proveniente anche da altri linguaggi degli elementi di stimolo. «Non a caso quando si arriva alla Pop Art», interviene Bonito Oliva, «c’è l’assunzione del banale quotidiano nella iconografia artistica. Ora direi che nel caso del fumetto dipende da chi ‘“fuma”, cioè da chi realizza la sequenza visiva, quindi in astratto tutti i linguaggi sono possibili, quindi anche il fumetto può assumere il ruolo della creatività».

Crepax è quello che per primo porta il fumetto fuori dal fumetto, con la complicità di Umberto Eco il quale lo sdoganerà nelle aule universitarie assieme al jazz: due patrimoni popular abbandonati nelle retrovie della cultura che la rivoluzione intellettuale degli anni sessanta è decisa a riqualificare. Con Guido Crepax il fumetto entra nel territorio delle arti visive, lui è un conoscitore attento, culturalmente informato, spesso nelle tavole inserisce citazioni di quadri famosi stravolgendone i simboli e girando l’immagine destra sinistra come avviene per l’Olympia di Manet.

In una serie di tavole, poi, Valentina incontra le picassiane Demoiselles d’Avignon e il suo volto si scompone. «Non mi sorprende questa trasposizione nella pittura di Picasso», continua Bonito Oliva. «Come la Pop art può trattare qualsiasi argomento, così l’inserimento di Valentina nelle Demoiselles è operazione che ha alle spalle tutta la storia dell’arte contemporanea. Spesso il fumetto è stato assorbito, consumato per una facilità, così anche la Pop Art. Siamo di fronte all’emancipazione dell’arte che così si disinibisce, non si ferma davanti a nulla, ogni immagine può essere recuperata, assorbita, trasformata».

«Se dico “artiere” per Crepax», conclude Bonito Oliva, «dico che ha attinenza con l’arte. Il personaggio che ha messo al centro ha idealizzato la figura femminile, direi che è quasi un’operazione medievale: Dante Alighieri con Beatrice, quindi Valentina in qualche modo è la rappresentazione di una nobilitizzazione del fumetto in sé e direi anche un’icona. L’arte quando riesce a creare le icone vuole dire che è approdata a un risultato che dura nel tempo».

Grazie al valore artistico o semplicemente per la carica erotica i fumetti di Guido Crepax diventano un must, ammirati e sfogliati dalla Milano giovanile che mira a emanciparsi. L’artista puro non si ferma, ma deve fare i conti con il dogmatismo plumbeo dei movimenti studenteschi di stampo stalinista che sfilavano in città negli anni Settanta. «Mio padre andava ai cortei portando un fantastico ritratto di Trockij che aveva disegnato lui stesso», ricorda il figlio Antonio. «Una situazione piuttosto imbarazzante, alla quale era stato posto rimedio imponendo agli incaricati del servizio d’ordine di non dargli fastidio. Chiunque altro avesse fatto una cosa del genere avrebbe provocato tensione. Lui era l’eccezione e lo si lasciva tranquillo: pensava che tutti lo amassero, in realtà era ben controllato».

«Ho conosciuto Guido Crepax nel 1974 in occasione del mio primo album, «La crisi», prodotto da Nanni Ricordi», spiega il cantautore Gianfranco Manfredi. «Prima di disegnare la copertina Crepax si è ascoltato tutto il disco, e infatti il disegno richiama molti punti che si ritrovano nelle canzoni, come il divertente dettaglio del ragazzo sospeso su una nuvola che studia libroni corposi di tradizione di sinistra».

«Ai tempi c’erano gruppi politici che gli avevano chiesto di illustrare manifesti per loro», racconta Caterina Crepax. «Mio padre aveva aderito con entusiasmo, senza pensarci troppo: gli piaceva l’idea. Poi ci furono i primi atti terroristici, noi abitavamo in via De Amicis dove il 14 maggio 1977 fu ucciso l’agente Antonio Custra. Quell’episodio l’aveva turbato tantissimo, E si era anche ricreduto su tante cose che forse aveva preso con un po’ di superficialità».

«Io avevo sedici anni ed ero nel servizio d’ordine di Lotta Continua» spiega Antonio Crepax. «Quel giorno regnava un caos pazzesco, i poliziotti erano molto nervosi, ti mettevano su un camion, non potevi prevedere che fine facevi. In quella situazione fui salvato proprio dal papà. Fu lui a informarmi dell’accaduto, l’aveva colpito la vista del sangue sul muro. Da allora non se la sentì più di fare certi manifesti o di aderire a iniziative del genere».

«Non prenderei il Crepax politico come una grande autorità», avverte Mughini, «però fa tenerezza il suo trockismo da salotto che era quello di tanti di noi che leggevamo Trockij perché era uno scrittore notevolissimo».

Fra gli interessi del grande fumettista la musica emerge fin dagli esordi anche per onorare il padre, Gilberto Crepax, che era stato primo violoncellista alla Fenice di Venezia. A partire dal 1953, fra le centinaia di copertine disegnate per gruppi e cantanti italiani come i Camaleonti e Massimo Ranieri, si trovano quelle per i suoi amati jazzisti. E così gli imprevedibili ricami melodici di Gerry Mulligan, sulla cover del «California Concert» (Music, 1956), assumono la forma di una figura introversa di uomo che imbraccia il sax baritono da sdraiato, senza che mostri il volto, come non sapesse di essere ripreso. Alla leggerezza del jazz sornione di Louis Armstrong – per il disco «Classics vol 3, 1928» – si addice invece una tromba appena tratteggiata, alla quale è contrapposto il volto di Satchmo sorridente, solare, dai tratti ben definiti. Poi la declinazione cool del 33 giri di Lee Konitz («Featuring Hans Koller, Lars Gullin, Roland Kovac», Swingtime, 1989) apre un nuovo capitolo nel quale Crepax sceglie di non mostrare il volto: spente le luci del palcoscenico l’uomo è seduto di spalle con la testa reclinata fra le braccia. Tiene appesi fra indice e pollice della mano sinistra gli occhiali che pare essersi appena tolti.

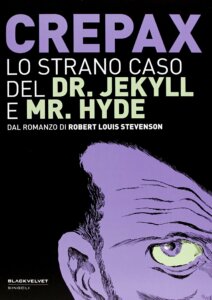

Nell’illustrare copertine jazz, Crepax cerca nuove ispirazioni che lo spingono verso i grandi capolavori della letteratura come Il Processo di Kafka. L’originale di sole parole diventa racconto per immagini acquistando una propulsione inedita, tale da incidere sull’atteggiamento del lettore dell’opera kafkiana. «È così rivoluzionario», spiega il figlio Antonio, «che quasi si trova in difficoltà lui stesso nell’aprirsi la strada: quel tuffo nel mondo dei classici lo costringe ad approfondire il proprio atteggiamento nei confronti del fumetto». Disegna Lo strano caso del dottor Jekyll e del signor Hyde, di Robert Louis Stevenson, storia molto nota dello studioso di psiche umana che elabora una pozione chimica in grado di estrarre la parte oscura del suo carattere. Il tema del doppio è molto chiaro, e Crepax illustra in modo straordinario la trasformazione da Jekyll a Hyde.

«Indubbiamente trovò in alcuni romanzi una fonte eccezionale di ispirazione», conclude Giampiero Mughini. «A esercitare su di lui un’attrazione magnetica fu il famosissimo Histoire d’O, scritto da una donna, Dominique Aury, grande intellettuale del tempo che lo pubblica nel 1954 sotto lo pseudonimo di Pauline Réage. Un libro erotico scritto in onore di un uomo, Jean Paulhan, “principe” dell’editoria parigina che lei amava profondamente e che aveva una moglie da cui non si voleva separare. Un romanzo che consiste nel fatto che una donna, eroina, fanciulla, simil-Valentina si presti a tutti i possessi violenti di altri uomini; e questo per far piacere al suo uomo. Questo bellissimo romanzo è stato l’occasione di un’edizione che diremmo di lusso, forse quella reputata più celebre».