«È mia convinzione che tutta la musica abbia un potere espressivo più o meno grande, ma che abbia un significato al di là delle note, e che è proprio questo significato al di là delle note che ci viene comunicato o trasmesso quello che essa è. Il problema può essere posto con la domanda: “Si può darle un significato?”. Rispondo sì. E: “Si può tradurre in parole il significato?”. Rispondo no. La difficoltà è qui». È il 1939 quando Aaron Copland scrive questa annotazione tanto semplice quanto cruciale nel suo What to Listen for in Music (uscito in Italia nel 1954 per Garzanti: Come ascoltare la musica). Ed è lo stesso anno in cui a New York, il 24 maggio, con l’orchestra diretta da Fritz Kitzinger, Copland presenta Billy the Kid. Nel frattempo, a Salisbury, Sud Rhodesia, oggi Zimbabwe, Mike Gibbs non ha neanche due anni. Nulla lascia ovviamaente supporre che diventerà uno dei più prolifici e talentuosi arrangiatori e direttori d’orchestra per nomi come Joni Mitchell, Pat Metheny, Gary Burton, la Mahavishnu Orchestra o Peter Gabriel. Né che avrebbe studiato intensamente, giunto a Boston, proprio con Copland che non ci mise molto a intuire il talento del ragazzo, influenzandone pensiero e scrittura. Né era prevedibile che Gibbs sarebbe divenuto prima mentore e poi amico d’una vita di Bill Frisell che, tanto per chiudere il cerchio, nel 1992 registra un album, «Have a Little Prayer», presentando la propria versione di The Open Prairie tratta proprio da Billy the Kid. E tutto torna, come in uno di quegli schemi in cui tracciando correttamente i puntini, si delineano forme e geometrie insospettabili. A partire dall’idea di quanto il referente semantico della musica sia tanto indiscutibile, quanto non traducibile nel linguaggio verbale, che è in fondo il senso della narrazione musicale che Frisell porta avanti da una vita e che è raccolto nelle parole illuminanti di Copland nel suo libro.

L’idea orchestrale è, d’altronde, una delle possibili angolazioni dalle quali ascoltare e comprendere il lavoro del chitarrista cresciuto a Denver, nel Colorado (ha spento 73 candeline il 18 marzo scorso), con la sua propria visione armonica dello strumento, slegato per lo più dall’improvvisazione a note singole e costruito su punti, contrappunti, dissonanze e intricati inseguimenti tra idee e frammenti melodici, così propri delle partiture per grandi ensemble. Una visione, evidentemente maturata durante gli anni di formazione accademica (già da ragazzino si accosta al il clarinetto sotto la guida di Richard Joiner della Denver Symphony Orchestra) alla Berklee di Boston dove si diploma in composizione e arrangiamento e studia con Jim Hall, ma anche Mike Gibbs.

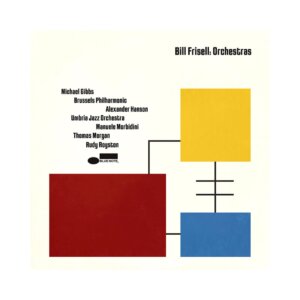

A mettere un punto su questa inclinazione per la musica per grandi hall è il nuovo «Orchestras», fresco di stampa per la Blue Note di Don Was, un doppio album (ma anche in edizione limitata di tre vinili) in cui Frisell confronta il suo ben rodato trio (Thomas Morgan al contrabbasso e Rudy Royston alla batteria) con la Brussels Philarmonic Orchestra diretta da Alexander Hanson e la Umbria Jazz Orchestra sotto la guida di Manuele Morbidini. Gli arrangiamenti, invece, manco a dirsi, sono quelli dell’oggi quasi nonagenario Michael Gibbs, senza il quale, come spiegherà Frisell stesso nella conversazione con MJ, non sarebbe nato il progetto. «Dire che questo album è un sogno che si realizza, sarebbe minimizzarne il senso», scrive chiaramente nelle note di copertina. Da composizioni originali a quelle di Gibbs, da standard di Strayhorn (Lush Life) a brani di Ron Carter (Doom) o traditionals (We Shall Overcome), «Orchestras» è un album in cui le parti sono al servizio del risultato musicale, ben temperato tra gli inseguimenti nell’interplay del trio e gli arrangiamenti che ne disegnano il perimetro ideale.

Bill Frisell, è un gran piacere riaverla ospite su Musica Jazz per l’uscita di «Orchestras». Il ruolo di Mike Gibbs è determinante, ancora una volta. Perché è così importante nella sua storia personale e musicale?

Grazie! Per rispondere, bisogna andare un bel po’ indietro nel passato, ci proverò. Vedi, quando ero alle superiori, continuavo a scoprire molta musica, i dischi di Wes Montgomery, per esempio (studiando tutte le alternate takes di Bumpin’ on Sunset mi sono reso conto della perfezione con cui Wes suonava frasi di otto o sedici battute, un incastro perfetto di domande e risposte continue). La mia testa stava letteralmente esplodendo, parliamo all’incirca del 1967. Allora suonavo in gruppi rock, facevamo blues e altre cose del genere, poi ho iniziato a scoprire il jazz. Considera che vivevamo a Denver, in Colorado, che non è esattamente un posto per il jazz, c’erano più cose da cowboys, capisci? Comunque, all’epoca il Festival di Newport era itinerante e arrivò anche da noi. In cartellone c’era Wes Montgomery; comprai subito i biglietti con mio padre. Purtroppo, lui morì qualche giorno prima dello spettacolo e io, a dire la verità, ignoravo gli altri nomi in programma. C’erano artisti come Thelonious Monk o Cannonball Adderley o Dionne Warwick, che era la punta di diamante del Festival. Ascoltai anche il quartetto di Gary Burton con Larry Coryell, Bob Moses e Steve Swallow… Ne uscii confuso! Che razza di roba era mai quella? Suoni che non avevo mai ascoltato prima! Iniziai ad acquistare dischi e mi ritrovai a leggere in modo ricorrente il nome di Michael Gibbs. Aveva scritto un mucchio di brani per Burton, così come per un album magnifico di Stan Getz, «Sweet Rain». Però lui non suonava in quei dischi e io non sapevo che aspetto avesse, era l’uomo ombra dietro le scene. Nel frattempo mi ero messo a studiare con maggior costanza e serietà e alla fine mi trasferii a Boston: mi ritrovai Gibbs tra gli insegnanti! Non ci potevo credere, era buffo perché non avevo proprio messo in conto di poterlo incontrare lì. Ma frequentai tutti i suoi corsi e scoprii che era anche una persona magnifica, deliziosa.

Un vero e proprio mentore.

Assolutamente sì… Dunque, per continuare la storia, a Boston iniziai a suonare in qualche club e lui veniva spesso ad ascoltare, anche per capire se ci fossero nuovi talenti e per vedere cosa combinassero i suoi studenti fuori dalla scuola. Dopo il diploma mi trasferii in Europa per un anno; mentre ero in Belgio, lui era in tour in Inghilterra e siccome Philip Catherine non poteva esserci, mi chiese di raggiungerlo perché conoscevo bene il repertorio, avendolo studiato al college. Credo fosse il 1978. Fu lui a portarmi dentro il primo gruppo con Kenny Wheeler, Charlie Mariano e Eberhard Weber, attraverso il quale entrai in contatto con ECM. Mamma mia, quanto tempo è passato… A ogni modo, per tornare a Mike, alla fine rientrai a New York e così fece anche lui. E poi, molto semplicemente, siamo rimasti in contatto, sono passati cinquant’anni! Siamo diventati amici e per questo è così importante averlo avuto in questo album, un documento fondamentale che testimonia questa lunga, lunga storia insieme.

Una piccola curiosità riguarda anche i ringraziamenti speciali nell’album che vanno a Steve Swallow, Carla Bley, Gary Burton e Herb Pomeroy. Come mai proprio loro?

Perché hanno fatto parte della mia famiglia musicale in senso stretto, preziosi compagni di viaggio. Herb è stato un altro mio insegnante a Boston, alla Berklee, era un didatta fantastico e le sue lezioni erano strettamente collegate a quello che faceva Gibbs, che era a stato a sua volta un suo studente nel 1959. Ecco perché sono tutti importanti per me e in special modo Herb Pomeroy. È stato una guida fondamentale per me e per altri musicisti, non si parla molto di lui e della sua storia ed è un peccato, ma è stato importantissimo per la crescita del linguaggio jazz. E poi aggiungo che Mike era molto amico di Carla, Gary e Steve e scriveva molto per loro, collaboravano assieme con grande creatività. Era tutto un circuito virtuoso.

Recentemente ha suonato in altre orchestre, con la Knoxville Symphony, la Mannes Orchestra e qualche anno fa, sotto la direzione di Gibbs, con la Berklee Orchestra per celebrare il conferimento del dottorato ad honorem. Cosa le piace di queste formazioni ampie?

Premetto che il merito per cui tutto ciò avviene è ancora una volta di Mike, che lo ha reso possibile regalandomi una conoscenza profonda di quel mondo sonoro. Sa bene qual è il mio stile, il mio linguaggio e se suono una nota, lui sa come dare rispondenza alle altre parti; l’unico modo per descriverlo sarebbe far riferimento a un arcobaleno. Ha una sensibilità speciale verso il mio timbro e la musica che scrive per me ha un senso di libertà difficile da tradurre in parole. Considera che anche per «Orchestras» né io né il trio avevamo particolari limiti o istruzioni da seguire, potevamo andare ovunque volessimo. Non avevamo neanche parti scritte, bisognava solo arrivare e suonare, sentendosi completamente aperti e liberi; questo è merito della sua scrittura!

C’è da dire che in trio con Thomas Morgan e Rudy Royston, con i quali suona da tempo e ha registrato nel 2020 lo splendido «Valentine», c’è una vera comunione d’intenti.

È difficile da descrivere, accade qualcosa di magico che non saprei svelare; anzi, se provo a parlarne devo interrompermi, perché ho quasi paura che l’incantesimo si spezzi. Con loro riesco a conversare in modo profondo, non esisto come leader o cose del genere, non c’è una dinamica concentrata sull’assolo, si tratta semplicemente di suonare e confrontarsi. Ho la sensazione che insieme possiamo andare ovunque vogliamo e questo è meraviglioso.

In passato lei ha detto: «Ogni nota pone una domanda». Che cosa intendeva di preciso?

È la cosa divertente di fare questa musica e riguarda qualunque suo aspetto. Se suono una nota è come dire: Beh, e adesso che succede? Cosa può seguire? E allora provi a rispondere e suoni una nota e un’altra ancora e continui a farti la stessa domanda: dove vado ora? Lo stesso accade, in senso più ampio, quando imparo un nuovo brano. È la musica a raccontarmi la direzione, perché si instaura una forma diversa di comunicazione, dall’interno, in cui trovi il senso che ti spinge ad andare al passo successivo.

Qualcuno ha paragonato il suonare in orchestra come un modello di società ideale, in cui è particolarmente importante il dialogo e il rispetto. Si ritrova in questa descrizione?

Assolutamente sì, ma lo stesso accade in gruppi più piccoli, anzi nella musica in generale. Credo che si impari sempre una lezione fondamentale che è quella di saper stare insieme alle altre persone. Ho la fortuna di aver fatto questo lavoro per tutta la vita, perché la musica stessa è fatta di tensioni e soluzioni, nascono conflitti e risoluzioni ai problemi. E quando ti trovi a comunicare con altri musicisti è fondamentale avere fiducia e sperare che tutto questo accada. Dovremmo farlo sempre, anche fuori dai confini musicali, ma nel mio campo è più evidente: resto convinto che, se tutti suonassero, il mondo funzionerebbe meglio e sarebbe un posto migliore.

Il suo chitarrismo ha maturato un timbro del tutto originale, pieno di risonanze e riverberi. In questo senso, quanto è importante il tipo di spazio in cui suona? Perché lo spazio è una specie di altro strumento invisibile.

Hai ragione, lo spazio è particolarmente importante. Vedi, quando suoni la chitarra ciò che c’è intorno inizia ad interagire e diventa parte dell’istante in cui si produce un suono e allora sei portato ad ascoltare la risposta dalla sala e ne vieni in qualche modo condizionato, ispirato. Su questo, ad esempio, è stato bellissimo il concerto in Umbria che ascolti in «Orchestras»; in Italia avete dei posti bellissimi per suonare, come alcuni vecchi teatri dove il legno colora perfettamente il suono. Anche per questo è piacevole fare concerti nel vostro Paese, non solo per il cibo. Tra l’altro tornerò presto, a maggio (il 19 a Vicenza Jazz, ndr).

Tornando ancora a «Orchestras», il produttore è il suo fidato Lee Townsend, svolge un ruolo importante? C’è da dire che oltre a questo mestiere è anche uno psicoterapista, credo ogni tanto possa tornare utile …

Oh, hai ragione, è una buona cosa altro che! [ride]. Lee è un altro dei miei amici; ci siamo conosciuti tanti anni fa, credo verso la metà degli anni Ottanta, e ha prodotto il mio primo album solista con ECM. È uno di quelli che riescono a capirmi profondamente, e quindi ha la mia piena fiducia. Sa quando sto suonando bene e sa anche quando suggerirmi di provare e riprovare qualcosa che non lo convince. La sua cura e attenzione è tutta rivolta alla musica; dovresti vederlo quando facciamo il mixaggio altre operazioni in studio: è sempre religiosamente concentrato e riesce a capire dove inserire la cosa giusta nel posto giusto.

Su questo viene in mente uno dei suggerimenti che spesso gli insegnanti di composizione danno agli allievi: non innamorarsi della prima idea che si trova, ma sperimentare altre soluzioni. È d’accordo?

Dunque, è di sicuro un insegnamento molto utile, ma devo dire che è vero anche l’esatto contrario, perché qualche volta il primo frammento, la prima cellula che viene fuori è quella giusta: ha qualcosa di magico, ancora avvolta nel mistero. Poi è corretto provare altro e tentare altre strade, ma può accadere il «buona la prima». Certo, a pensarci bene, è sempre difficile dare delle regole in queste cose, perché sono vere entrambi e sembrano essere agli antipodi. La verità è che tutto dipende molto dalle situazioni, non c’è una risposta corretta e valida per ogni circostanza.

Come ha scelto il repertorio di questi due album?

Principalmente parlandone con Gibbs. C’erano un mucchio di vecchie mie canzoni e di traditionals o standard e abbiamo ragionato sul modo di farle funzionare insieme, perché il risultato fosse qualcosa di organico e bello. C’è un legame tra ogni brano, speriamo che funzionino bene insieme anche per chi ascolta.

Con «Orchestras» prosegue la sua collaborazione con Blue Note: si direbbe un rapporto proficuo.

È una situazione magnifica per lavorare, Don Was è un amico sul quale posso contare, perché capisce ciò che ho voglia di sperimentare e ci crede profondamente. È buffo perché se ho un’idea, lui sta lì a fare il tifo e continua a dirmi: «Sì, bello, vai avanti!»; sentirlo sempre dalla mia parte mi infonde una grande sicurezza.

Lei ha lavorato con altre etichette di straordinario prestigio come ECM o Nonesuch. Che idea si è fatto di quella che cade sotto l’etichetta di musica indipendente?

Personalmente sono stato molto fortunato, perché in ogni contesto mi sono sentito libero di fare quello che mi sembrava meglio. Non c’è stato mai nessuno, anche in grandi realtà discografiche, a darmi alcun tipo di restrizione. Ma non avviene sempre, e allora è bello pensare che le persone possano essere messe in grado di fare esattamente ciò che vogliono: è garanzia di indipendenza. Bisogna tirare fuori la verità delle proprie idee, crederci e questo è un lavoro immenso che viene prima del fatto che si lavori per una major o un’etichetta indipendente. Certo non è un momento semplice, il mercato è completamente cambiato negli ultimi dieci o quindici anni, oggi molto passa attraverso la rete, Instagram e cose del genere, tutto sembra a portata di tutti ma è una realtà molto più complessa.

Nel frattempo, è in uscita per Blue Note un album commemorativo della musica di Ron Miles, nel quale lei suona in trio con Brian Blade: «Old Main Chapel». Che ricordo ha di quel concerto in Colorado e di quel musicista straordinario scomparso così prematuramente?

Ricordo tutto molto bene. Ron è stata, davvero, una delle persone più importanti nella mia vita, qualcosa in più di un buon amico ed è stato difficile accettarne la scomparsa. Abbiamo suonato moltissimo assieme, per me rappresentava un modello. Qualunque dubbio o domanda mi venissero in mente, sapevo di poter contare su di lui con la certezza di imparare qualcosa. Alcune volte, è strano a dirsi, mi aiuta ancora, mi viene naturale credere che stia ancora lì a darmi una mano e mi domando: «Che ne direbbe Ron?». Ora, in quell’album, si capisce benissimo che tipo di musicista fosse lui. Ogni volta che dovevamo fare un concerto, si presentava con un pacco di spartiti ed era roba spesso impossibile da suonare, anche perché non avevamo molto tempo per provare. Era lui a farla funzionare, ne portava continuamente di nuova, una miniera. Avevamo fiducia l’uno nell’altro, in quel tri,o e considera che in «Old Main Chapel» c’è musica che io e Brian suonavamo per la prima volta. Sono molto felice di questa uscita.

So che è lei un appassionato lettore e che ama molto John Steinbeck. Si può dire che nella sua musica c’è molto di quell’idea radicale sul ruolo delle radici e delle origini della storia americana contemporanea. Trova che ci sia qualche legame tra queste forme espressive diverse?

Mi piace moltissimo leggere e confermo che mi piace Steinbeck; ma sono piuttosto lento, per questo non mi considero un buon lettore, ci metto un’eternità a finire un libro. Però quel che dici è vero, vale per le parole di un romanzo ma anche per i segni della pittura. La connessione è che vengono tutti dallo stesso luogo dell’anima. È semplicemente ciò che ci rende essere umani, il poter creare qualcosa. Come quando tracci e dipingi una linea, con lo stesso slancio inizi a pensare a una melodia o a trovare un’espressione verbale che suona in modo particolarmente felice.

Con il tempo si direbbe anche che si sia accentuato il ruolo dato alle pause e ai silenzi nella sua improvvisazione, che poi magari – come faceva Monk – erompe in soluzioni armoniche, dissonanze, clusters…

Credo non sia un mistero il fatto che Monk è uno dei miei grandi miti: la mia ispirazione tende al suo modo di suonare. Come ti accennavo, credo sia stato il primo musicista che ho ascoltato dal vivo (ed era anche la prima volta che vedevo Mike Gibbs). Per tornare a quello che dicevi, lo spazio è straordinariamente importante, perché non puoi riempire tutto di suoni: il silenzio ha lo stesso valore delle note. Torno all’esempio del dipingere una linea: come potresti vederla nel modo corretto se intorno non avesse lo spazio per distinguersi, se tutto fosse riempito di altri colori e segni?