Potrebbe essere un quiz. Cos’hanno in comune T-Bone Burnett, Robert Redford, Jack White e Robert Johnson? La risposta sta in un documentario TV della PBS e in un doppio CD appena pubblicato dalla Columbia, «American Epic», e riguarda una monumentale macchina di registrazione risalente agli anni Venti che un innamorato ossessionato tecnico del suono, Nicholas Bergh, ha pazientemente ricostruito pezzo dopo pezzo con un lavoro durato dieci anni. Una volta completato quel labour of love, Bergh ha messo a disposizione il suo mostro addomesticato e il trio di cui sopra ha pensato bene di costruirci un progetto audio/video: convocare una serie di musicisti del nostro tempo e farli registrare come novant’anni fa, senza rete, senza possibilità di errore o correzione, con gli impotenti mezzi di uno stilo incisore che, mentre l’artista suona, già prepara la lacca del disco.

Fu con un mostricino del genere che Robert Johnson depose le sue immortali uova, ottant’anni fa, con due diverse sedute in luoghi che allora erano la regola e oggi nemmeno la più misera delle band: la stanza di un albergo di San Antonio, Texas, e gli uffici a Dallas dell’etichetta che finanziava le registrazioni, la Brunswick. Siccome al piano terra c’era una concessionaria auto, le registrazioni potevano tenersi solo nei fine settimana; e con le finestre chiuse anche se era giugno, per limitare al massimo i rumori del traffico cittadino.

Vintage è una parolina oggi di moda e tutti se ne riempiono la bocca, ma in campo discografico vintage vuol dire fatica, rischio, qualche volta maledizione. E mica solo per le questioni di insonorizzazione che abbiamo appena ricordato. Fino all’avvento del nastro magnetico, cioè fino agli anni Quaranta grosso modo, i dischi venivano registrati e incisi direttamente: dapprima con il sistema acustico e il cilindro di cera che aveva inventato Thomas Edison, poi con la portentosa macchina elettrica che alla metà degli anni Venti progettarono i tecnici della Western Electric e che le due più grandi aziende discografiche dell’epoca, la Victor Talking Machine Company e la Columbia Phonograph Company, furono (non così) leste a commercializzare.

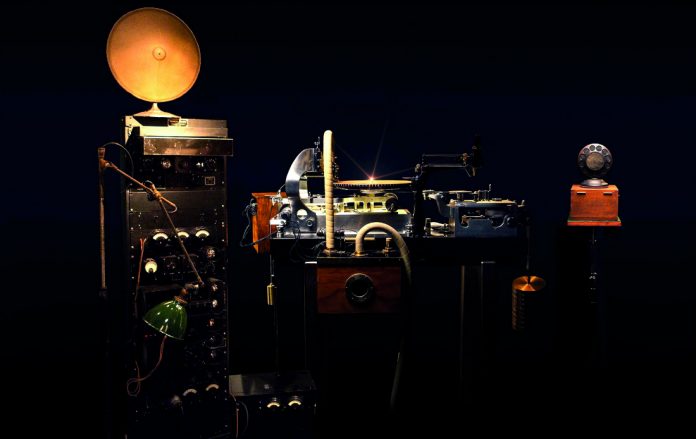

Il sistema acustico era proprio al minimo della vita: il tempo di registrazione era limitato a tre minuti, le frequenze riproducibili erano ridotte e se gli strumenti suonati facevano troppo rumore (il contrabbasso era la bestia nera) lo stilo veniva sbalzato dalla cera e la registrazione falliva. Il totem della Western Electric (Westrex, in gergo) migliorò di molto la situazione ma non risolse il problema del tempo limitato. È la macchina che Bergh ha ricostruito, dopo che tutti gli esemplari esistenti, più o meno una ventina, erano stati smontati e sacrificati nei decenni all’altare delle nuove tecnologie: un microfono a condensazione collegato a un rack di amplificatori a valvole, con un ingombrante sistema di pesi e contrappesi a orologeria che muove uno stilo elettromagnetico a incidere direttamente il master di cera. Tempo tre minuti massimo e il peso scende a terra, chiudendo per forza la registrazione. In un’epoca di «piccolo» e «facile» come la nostra si resta perplessi davanti tanta imponenza e complicazione. All’epoca semplicemente sembrava una magia: come catturare un fulmine e metterlo in bottiglia, e proprio così dicevano, «catching lightning in a bottle».

Ho citato prima Robert Johnson ma giusto per comodità di fama, per capirci. In realtà tutti gli artisti dell’epoca registrarono così le loro sides, pubblicate su fragilissimi 78 giri di gommalacca, e la Columbia ha preso spunto dal documentario PBS per allestire una «American Epic Collection» in cinque cd dove si ripercorre a volo d’uccello quella magica stagione. Suonano e cantano Bukka White e la Memphis Jug Band, la Carter Family, Jimmie Rodgers, Blind Willie McTell, Leadbelly, Charley Patton, Skip James e quanti altri, maggiori e minori, presi al lazo da coraggiosi esploratori che giravano l’America con quei macchinari per testimoniare l’enorme varietà delle musiche presenti sul territorio. Fu un periodo cruciale di cambiamento cui per paradosso non si pensa mai, il momento in cui davvero il ventaglio delle conoscenze e delle influenze si spalancò per tutti: «il Big Bang della moderna popular music», scrivono i curatori, «la prima volta che l’America si ascoltò».

Era già abbastanza ricco il progetto con il riassemblaggio del Westrex e la rievocazione di un favoloso passato, ma la macchina di Bergh era una tentazione troppo forte per non provare a spingersi oltre. Così Burnett, White, Redford e il regista, Bernard MacMahon, hanno scelto una ventina di artisti del nostro tempo e li hanno invitati, forse meglio: sfidati, a cimentarsi loro con il totem, registrando proprio come gli avi; con strumenti acustici davanti a un solo microfono, senza possibilità di correzioni e modifiche, «buona la prima» e non più di tre minuti. Non so se qualcuno abbia rifiutato ma chi ha giocato la partita si è fatto onore, ed è una squadra curiosa. Nessuno si stupirà di Rhiannon Giddens, degli Avett Brothers, di Blind Boy Paxton e Pokey LaFarge, abituati a risalire gli anni nei loro dischi con una personale macchina del tempo; e nemmeno degli Alabama Shakes, che rifanno un classico di Memphis Minnie, e non certo di Edie Brickell e Steve Martin, voce lei banjo lui, e la loro foto insieme color seppia sembra uscita da un Variety del 1932.

Ma NAS, uno dei maestri del moderno rap nonché figlio del trombettista Olu Dara, è una sorpresa con la sua versione eretica di On The Road Again, e così Beck, formidabile calligrafo, che per l’occasione ha composto una Fourteen Rivers, Fourteen Floods che sembra uscire da una chiesetta evangelica del Mississippi. Molti si sono appoggiati a materiali classici e qualcuno (il redivivo Stephen Stills con Come On In My Kitchen, il venerabile Taj Mahal con High Water Everywhere, pt. 2) si è spinto fino ai mausolei dei più grandi, Robert Johnson e Charley Patton; Merle Haggard però ha scritto qualcosa di originale (una delle ultime volte in studio con Willie Nelson prima della morte) e lo stesso ha fatto Elton John, l’ospite che non avresti mai detto, che ha gettato all’aria nostalgie e lustrini per duettare una bella Two Fingers Of Whiskey con il nipotino Jack White, ricordandosi di quand’era un pianista di belle speranze e sogni a stelle e strisce, ai tempi di Tumbleweed Connection. Nel doppio cd di American Epic-The Sessions ci sono tutte le registrazioni, nel documentario giusto una selezione ma in più gli umori di studio, lo stupore e l’impegno, e gli inevitabili incidenti: come quando i Los Lobos si accingono a cominciare la loro El Cascadel, la corda dei pesi si spezza e Jack White è costretto a correre alla ferramenta più vicina per riparare il danno.

Può darsi che l’idea valga più di quel che suona ma il progetto è riuscito, e non vive solo di slanci nostalgici. È un modo di tenere vivo il ricordo di un’epoca musicale ricchissima, che sta alla radice di tanta musica d’oggi; non solo americana, per la piega che ha preso la storia. «Un modo molto romantico di registrare,» lo definisce un’entusiasta Bettye LaVette, mentre il gran capo Jack White ha ben chiaro che non sono tutte rose e fiori. «È un’esperienza che come artista ti cambia la vita. La performance dura giusto quel momento e poi via!, è finita: niente remix, niente sovraincisioni, nessun remastering. Qualcosa di molto, molto bello: ma qualcosa anche che ti fa molta, molta paura.»

Riccardo Bertoncelli