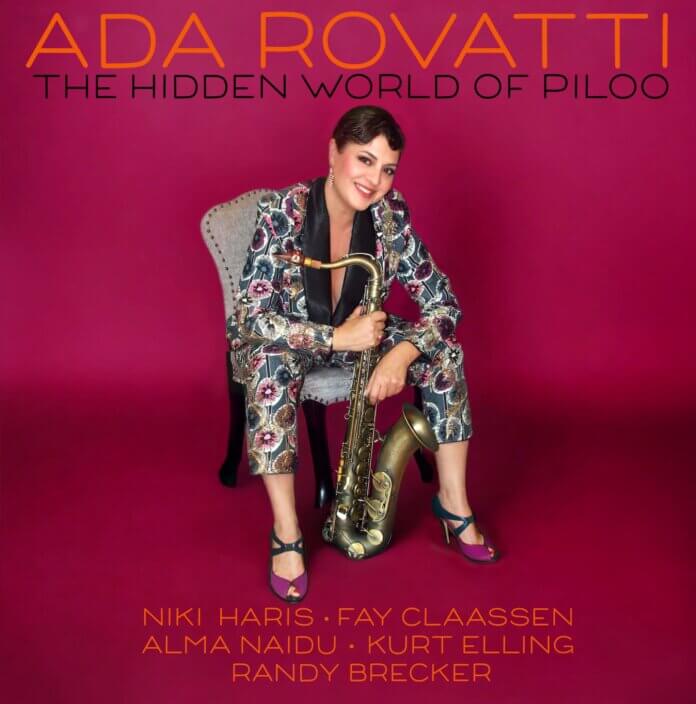

Mi incuriosisce il titolo del tuo ultimo album «The Hidden World of Piloo».

È il soprannome datomi dal mio babbo quando ero bambina e mi è rimasto fino ad ora. Era il nome di un gatto in un libro che da bimba adoravo e «The Hidden World of Piloo» è un po’ una finestra su una parte di me più nascosta e personale. In questo progetto ho provato a intraprendere una via un po’ diversa musicalmente parlando, partendo sia dall’organico e sia riguardo il mio contributo nel progetto, non solo come compositrice e sassofonista ma anche come arrangiatrice, autrice e mi sono lanciata anche come designer, stilista e fotografa…

Come è nata l’idea di questo disco e qual è stata la sua genesi?

Originariamente questo progetto voleva essere tutto vocale. Ogni brano con un/una cantante diversa, poi pian piano si è rivelato un po’ troppo complicato e lentamente ha preso una sua forma e si è fermato, più o meno, tra metà vocale e metà strumentale e credo che abbia trovato la sua forma perfetta. Volevo cimentarmi in una veste diversa ed era da tempo che intendevo scrivere per archi e l’idea di scrivere testi è subentrata solo più tardi quando mi sono resa conto che forse non avrei trovato qualcuno che poteva mettere in parole quello che provavo e pensavo. Quindi, nonostante l’inglese non sia la mia madrelingua, ci ho provato: a voi il giudizio.

Hai grandi voci al tuo fianco. Le hai scelte in base a motivazioni personali o a causa della struttura del disco?

Un po’ tutt’e due le cose. Con Niki Haris e Kurt Elling avevo già lavorato, li conosco bene e ho subito pensato a loro. Fay Claassen e Alma Naidu non le conoscevo di persona ma le seguivo da tempo ed erano nella mia lista di artisti con cui avrei voluto fare qualcosa. Quando ho scritto i brani ognuno aveva una sonorità nella mia testa e automaticamente sentivo la «voce» della persona scelta. Stessa cosa per gli ospiti strumentisti, da mio marito Randy Brecker a Barry Finnerty a Dean Brown e tanti altri!

Tra l’altro, qui suoni tenore, soprano, baritono, contralto e anche il flauto. Sei la compositrice dei brani e hai curato anche gli arrangiamenti. C’era qualcosa che volevi affermare in particolare?

Non credo di volere affermare niente, è che mi piace avere il controllo di tutto quello che posso, all’interno dei miei progetti. È più una gara con me stessa: verificare se riesco a realizzare qualcosa che è nella mia testa. Sono una persona molto curiosa, mi piace imparare, studiare come funzionano le cose, se posso imparare una cosa al giorno sono contenta e sono convinta che in generale usiamo solo una piccola parte delle nostre capacità e mi piace spingere i miei limiti.

Parlaci della band.

La sezione ritmica è tutta tedesca: Simon Oslender a piano e organo, Tim Dudek alla batteria e Claus Fischer al basso: tutti musicisti che conoscevo, ammiravo e con cui avevo già lavorato. Originariamente il progetto doveva essere un gemellaggio tra la mia etichetta discografica (che tra l’altro si chiama Piloo Records!) e una produzione tedesca: volevamo fare un ponte tra l’Europa e gli Stati Uniti. Durante la produzione, per varie ragioni (tempi, decisioni, eccetera), ho deciso che sarebbe stato meglio avere tutti i diritti del progetto e quindi ho acquistato la loro parte e sono diventata l’unica produttrice. Abbiamo registrato la ritmica e parte degli assolo in Germania, a Colonia e quel che mancava è stato fatto in diversi studi degli Stati Uniti. Il resto della band ha registrato negli Stati Uniti, tra New York, Chicago, Los Angeles, Atlanta, San Francisco: la magia della musica!

Quali sono i temi che tocchi in questo disco?

Ogni progetto è un po’ una pietra miliare e mi dà l’opportunità di fare il punto della situazione sulla mia vita e sul mio percorso musicale. I miei progetti hanno una scansione temporale che va dai quattro ai cinque anni uno dall’altro e questo mi permette di dare un resoconto un po’ più sostanzioso, e forse profondo. I temi sono più che altro considerazioni e pensieri che mi frullano in testa. Vanno dal realizzare che noi siamo lo sfondo della vita di altre persone, come loro lo sono per noi e ognuno di loro vive, gioisce, soffre come noi (Hey You, Scintilla of Sonder), a Life Must Go On pensiero più politico; dalle guerre alla salvaguardia ambientale, al razzismo; Take It Home che è vuole far ricordare che non è necessario ma, soprattutto, che non è possibile giocare a fare Dio, ma forse è il caso di fermarsi e guardarsi intorno.

Mi sembra che tu abbia voluto narrare anche la situazione degli Stati Uniti. Quale messaggio vuoi inviare?

Sicuramente il brano più politico, come dicevo prima, è Life Must Go On e riflette non solo la situazione degli Stati Uniti, ma mondiale: dalla salvaguardia dell’ambiente, alle guerre, razzismo; tocca tutte quelle tematiche che viviamo quotidianamente ovunque. Da genitrice mi chiedo che tipo di mondo lascio a mia figlia. Più che un messaggio è una constatazione di cosa sta succedendo, ma anche un grido di speranza che la vita deve andare avanti.

Oramai vivi negli States da tanti anni. Immagino, però, che tu sia a conoscenza della situazione del nostro Paese. Cosa ne pensi in proposito? Quale dei dieci brani che hai composto farebbe al caso dell’Italia?

Adoro l’Italia e sono sempre stata orgogliosa di essere italiana. E intendo l’Italia della cultura, dell’arte, della storia, del cibo, dei paesaggi mozzafiato, della musica, e così via. L’Italia che intravedo ora è cambiata tanto da quando ci vivevo io e non la riconosco più. In generale, e non solo in Italia, il degrado intellettuale è dilagato, basta guardare la tv e i social. Il tutto condito da una politica corrotta, dalla burocrazia, da legislature obsolete e complicate. È un cerchio che è difficile rompere perché chi è nella posizione di potere non intende cambiare niente. È un discorso molto complicato e sarebbe riduttivo tentare di rispondere in poche righe. Però, se dovessi scegliere tra i brani di questo disco, forse ci metterei The Naked King. L’idea di «apparire»; trovo che in Italia ci sia ancora questa idea di sembrare quello che non si è.

Quali sono le influenze musicali di questo disco?

Credo che la mia passione per il rock-pop degli anni Ottanta abbia avuto una certa influenza su questo progetto: dagli Steely Dan ai Doobie Brothers, ma anche il r&b di Aretha Franklin e il rock di Tina Turner.

Nelle note di copertina ringrazi in particolare tuo padre. Che ruolo ha avuto nella tua vita artistica?

Mio padre era uno spirito libero, ha vissuto in Africa e ha viaggiato molto. Aveva una laurea in geologia, ma non ha mai lavorato come geologo e ha seguito per anni la ditta di famiglia tra un’avventura e l’altra. Non ha mai perso la gioia di vivere e ha insegnato a noi figli la voglia di scoprire e di «volare», come diceva lui. Ci ha dato le ali e la voglia di scoprire il mondo. L’ultimo brano che ho scritto per questo progetto l’ho terminato un paio di giorni prima che lui mancasse; quindi tutto il progetto è culminato con la sua scomparsa. Ma non voglio dare un tono triste a questo lavoro, bensì ritenerlo una celebrazione di un passaggio della vita.

Ada, parliamo un po’ di te. Perché hai scelto di vivere negli Stati Uniti?

La borsa di studio che ho vinto a Umbria Jazz per il Berklee College of Music di Boston è stata l’episodio determinante, e da lì è iniziato il mio peregrinare. Dopo il periodo di Boston mi sono trasferita a Parigi e poi da lì sono ritornata negli Stati Uniti. Quando ho lasciato l’Italia l’ho fatto perché avevo bisogno di essere nelle condizioni di imparare un mestiere. L’unico modo per imparare questo forma di arte è proprio interagire e suonare con altri musicisti. E in Italia non avevo opportunità, perché l’ambiente era già saturo, le occasioni di lavoro erano saldamente nelle mani di chi già lavorava; a questo si aggiunga che sono una donna. In Francia e negli Stati Uniti non ho avuto problemi di questo genere e c’era abbastanza lavoro per tutti i livelli di importanza. Ho trovato un ambiente dalla mentalità più aperta e, lentamente, con tanta buona volontà e tanto lavoro sono riuscita a ritagliarmi un mio spazio. Sono partita dal suonare nella metropolitana, buon modo per conoscere tanti altri artisti, poi jam session, andare alle serate di altri musicisti, organizzare prove a casa per lavorare a nuovi brani e conoscere altri musicisti e trovare piccoli locali che erano interessati a duo, trio quartetti e così via. Cosa difficile da fare in Italia, con la burocrazia e la SIAE che hanno penalizzato per anni la musica dal vivo…

Sei anche pianista. Quanto influisce nel tuo approccio alla musica questa duplice veste?

Sicuramente molto. Ho studiato dodici anni pianoforte classico e tuttora scrivo tutte le mie composizioni al piano. Devo dire che più che la processione armonica quello che mi dà lo stimolo di scrivere un brano viene dai voicings e dalla sonorità dell’accordo. Nelle mie partiture sono molto pignola, scrivo tutto dalle linee di basso al voicings del piano, poi naturalmente sulla parte degli assolo annoto solo l’accordo e lascio ai musicisti la libertà di interpretare come vogliono. Avere una conoscenza del piano ha influito enormemente su come sento la musica e la assorbo e sicuramente ha influenzato anche il mio approccio all’improvvisazione.

Ma hai iniziato prima con il pianoforte o con il sassofono?

Il sassofono è arrivato purtroppo tardi, dico purtroppo perché penso ancora di avere perso del tempo prezioso, ma è andata cosi e ognuno ha il proprio viaggio su questa terra. Credo che la scelta sia stata dettata dal fatto che in casa mio fratello ascoltava tanto blues e r&b: il suono e il look del sassofono per me erano così interessanti e quasi irraggiungibili che hanno sicuramente solleticato il mio interesse. Il primo assolo che ho trascritto è quello di Route 66 suonata dai Blues Brothers con «Blue» Lou Marini al sax. Oggi che conosco bene Lou, tutte le volte gli ricordo che è lui il colpevole di tutto questo! Da lì è iniziata la scoperta di un mondo parallelo, una scoperta al contrario perché è partita dal rock e dal blues per passare alla fusion e poi al cool jazz, allo Swing e così via: insomma, ho fatto un percorso a ritroso.

Come racconteresti il tuo sviluppo come artista e la transizione verso la tua voce strumentale?

Più studio più mi rendo conto della mia ignoranza. C’è così tanto da imparare che vorrei avere trenta ore e più al giorno per potere fare tutto quello che voglio. Ci sono tanti talenti che hanno avuto l’opportunità di iniziare prestissimo e all’età di vent’ anni avevano già consolidato la loro identità. Io ho iniziato tardi a suonare il sassofono e ci ho messo molto di più a superare prima gli ostacoli tecnici dello strumento in sé e poi a trovare la mia voce: ci sto lavorando ancora tutti i giorni. È un processo senza fine. Credo che, come compositrice, ho raggiunto una mia identità molto prima che sullo strumento, anche se chiaramente si è sviluppata di più con gli anni.

Che cosa significano per te l’improvvisazione e la composizione e quali sono, secondo te, i loro rispettivi meriti?

Per come vedo io la musica e come la sento sono strettamente legati. Secondo me al giorno d’oggi ci sono pochi strumentisti nuovi che possono essere riconosciuti solo dal loro solismo e dal loro modo di improvvisare. Credo che la composizione dia un altro aiuto a consolidare la propria voce come improvvisatore.

Qual è il tuo rapporto con le tecnologie? Pensi che abbiano creato troppi musicisti e sottratto originalità e vera creatività?

Sicuramente tante persone hanno fatto «pace» con le nuove tecnologie durante il Covid. Grazie ad applicazioni come remote recordings, file sharing, ProTools, Logic Pro eccetera, noi musicisti siamo riusciti a sopravvivere e, anzi, a fiorire in una direzione diversa. Io sono molto curiosa come persona e mi piace capire come funzionano le cose. Abbiamo uno studio di registrazione in casa e mi piace molto registrare e fare parte di tutte le parti della produzione. Per il resto, siamo effettivamente inondati da milioni di musicisti di ogni genere e livello e tutti abbiamo la stessa piattaforma di presentazione al pubblico. La vera originalità viene fuori comunque, ma quello che mi preoccupa, come dicevo prima, è il degrado sociale e l’appiattimento culturale per cui tanta gente non vede la differenza fra un prodotto di qualità e originalità e un prodotto di scarso contenuto ed è molto più facile vendere e gestire un prodotto scarso che uno di qualità. È veramente difficile emergere e farsi notare e a lungo andare è incredibilmente frustrante rimanere creativi e originali quando si ha fatica ad avere un riconoscimento.

Cosa è scritto nell’agenda di Ada Rovatti?

Sperare di poter continuare a fare musica e non mi dispiacerebbe tornare a lavorare in Italia perché è da anni che non suono sui palchi italiani: mi manca molto il rapporto con il pubblico del mio Paese. Per il resto, finora sono stata estremamente fortunata in tutto e mi auguro di potere continuare a portare la mia musica in giro per il mondo.