I fan della salsa e della musica latina lo conoscono come il batterista di Rubén Blades, ma è una visione a dir poco riduttiva poiché Robby Ameen, sessant’anni tondi e cinquanta circa dietro i tamburi, occupa da moltissimi anni un posto di rilievo nell’olimpo del drumming grazie a precoci e prestigiose collaborazioni con jazzisti di fama mondiale tra cui quella con il leggendario Dizzy Gillespie che gli affidò la batteria in «New Faces».

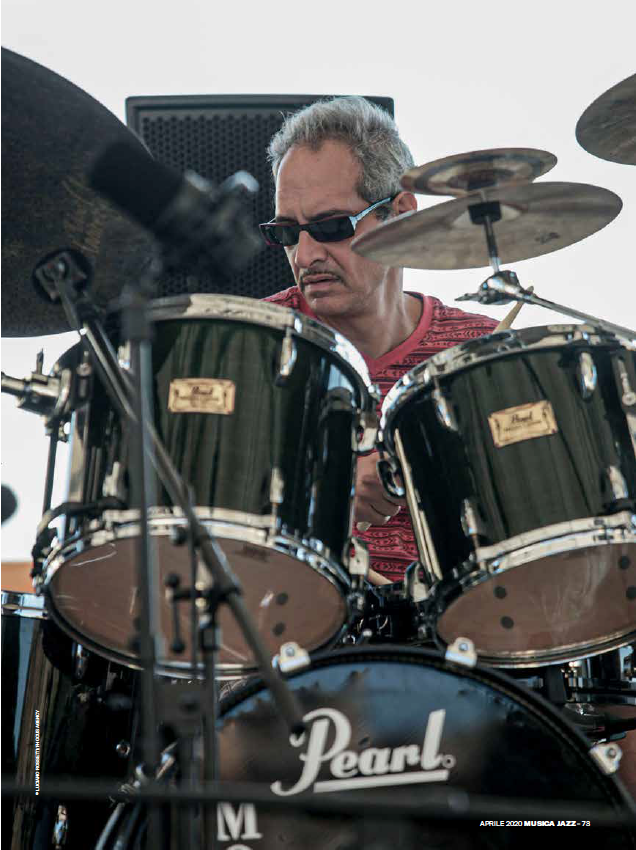

Nato nel 1960 a New Haven, Connecticut, laurea in Lettere alla Yale University, Robby Ameen preparatosi con insegnanti come Ed Blackwell, Bill Fitch e Fred Hinger, oggi è uno dei principali protagonisti della batteria jazz e afrolatina. Il suo nome è circolato negli ultimi tempi sulle colonne della nostra rivista attraverso le collaborazioni e progetti con artisti latin come Oscar Hernández e Mike Viñas e con un «fuori schema» come Kip Hanrahan, ma in particolare Ameen è associato al sodalizio con il numero uno della batteria jazz cubana, Horacio «El Negro» Hernández, che lo porta in palmo di mano: «Seppur di ascendenza libanese – commenta Horacio – Robby ha una grandissima anima latina e a lui va il merito di aver saputo combinare in modo originale Latin e funky jazz nella gloriosa stagione salsera con il cantante-poeta panamense Rubén Blades». Un importante endorsement che, partendo dall’eterogeneità culturale ed esperienziale dell’artista statunitense, ne valorizza il potente e versatile drumming che magicamente sintetizza accenti jazz, fusion, soul, r&b e intricate poliritmie in bilico tra Elvin Jones e il già citato El Negro. E proprio da quest’ultimo il Nostro ha imparato i segreti per far risaltare sul set della batteria il ritmo afrocubano d’una luce nuova, sviluppando il concetto di clave e fittissime trame su campana, tom tom, piatti e cajita china. La ricetta batteristica di Ameen è caratterizzata anche da uno stile imponente senza essere troppo invadente, con un beat preciso, solido, swingante, attento alle dinamiche e abile nel creare figurazioni complesse e nel dare fondo con una spruzzatina di virtuosismo a tutte le possibilità timbriche dello strumento. Con tale bagaglio è stata naturale il fiume di richieste di collaborazioni di artisti e star internazionali: oltre a quelli fin qui citati vanno aggiunti tra gli altri Dave Valentin, Eddie Palmieri, Brian Lynch, John Beasley, Conrad Herwig, Phil Woods, Paquito D’Rivera, Hilton Ruiz, Gato Barbieri, Mongo Santamaria, Jack Bruce, Marc Anthony, David Byrne, Paul Simon, Dave Grusin, Carlos Franzetti, Giovanni Hidalgo, i fratelli Marsalis, Jerry Gonzales, e Lincoln Goines, con il quale è co-autore del fortunato metodo Funkyfying The Clave: Afro-Cuban Grooves for Bass and Drums. Quindi grande batterista, sottile compositore ma anche docente di jazz alla Rutgers University e protagonista di numerose masterclass in giro per il mondo. Sideman molto fecondo, ha registrato centinaia di album per produzioni altrui ma è assai più parco con se stesso: una manciata di album come co-leader con il funambolico «El Negro» e soltanto tre a proprio nome tra cui il freschissimo «Diluvio» (2020, originarts.com) che ci ha dato lo spunto per questa intervista iniziata con una veloce battuta scherzosa e pruriginosa (che non riportiamo) nell’italiano maccheronico del batterista. Infatti Robby è una persona simpatica e divertente, di spirito aperto, per cui è stato facile divagare tra ricordi e aneddoti durante questa chiacchierata utile a ripercorrere le fasi principali della sua fortunata relazione con la batteria, che festeggia le «nozze d’oro».

Nel prepararmi per questa intervista, tra i miei appunti è spuntata con stupore la parola Wuhan, e proprio nei giorni in cui la città cinese ha cominciato tristemente a sconvolgere il pianeta con il Covid-19 e incubi conseguenti. Non è una speculazione, ma ho deciso di cominciare il dialogo richiamando quel nome con un’accezione positiva in quanto evoca la consacrazione del tuo rapporto di amicizia con Horacio «El Negro» Hernández: è giusto?

Meraviglioso, e capisco chi ti ha raccontato quell’aneddoto di grande significato umano e solidaristico. Accadde nel 1985, la prima volta che andai a suonare a Cuba con il gruppo di Dave Valentin al festival Jazz Plaza dove conobbi Horacio «El Negro», che in quel momento era batterista del Grupo Proyecto di Gonzalo Rubalcaba. Rimasi affascinato dal suo talento e facemmo subito amicizia. Così tutti i giorni della permanenza mi portò in giro per L’Avana, mi invitò a casa sua per mangiare in un clima davvero speciale con uno spirito fraterno come fossimo amici di vecchia data. Sorprendente fu quando Horacio si presentò con un piatto Wuhan, un prodotto cinese realizzato con una lega particolare che volle regalarmi a tutti i costi. Questo gesto di grande generosità debbo dire che mi commosse e allo stesso tempo mi imbarazzò perché sapevo della delicata situazione economica e delle difficoltà esistenti a Cuba compresa quella dei musicisti di procurarsi degli strumenti. Tentai in tutti i modi di trovare scuse per non accettare quel piatto, ma Horacio insistette tanto che è diventato uno dei più bei regali ricevuti da un amico musicista. Ancora adesso mi emoziono a raccontare quel momento magico e simbolico, poiché quel piatto consolidò un legame molto forte non solo tra due esseri umani ma come colleghi di strumento. Da lì in avanti siamo sempre stati in contatto, Horacio lo vidi parecchie volte nei suoi tre anni da clandestino in Italia, quando aveva abbandonato il gruppo di Rubalcaba in tour nel vostro Paese. Infine, quando riuscì ad ottenere i documenti per volare a New York, si presentò direttamente a casa mia: cominciammo a suonare insieme, lo aiutai a trovare qualche ingaggio, lavorò con Dave Valentin quando io ero in tour con altri artisti, poi si inserì nel gruppo di Kip Hanrahan che, tra l’altro, aveva sempre avuto due batteristi nei suoi progetti. Insomma, una bella storia.

Ma c’è mai stata competizione tra voi due?

Lavoravamo insieme con spirito collaborativo e per molti anni abbiamo unito le nostre due batterie in vari gruppi. Comunque tra noi non c’era e non c’è competizione, essendoci alla base il concetto di complementarietà: poi, tecnicamente, chi ha lavorato molto con la musica afro-cubana a fianco di due o tre percussionisti (bongo, timbales, congas eccetera) non ha molte difficoltà ad adattarsi a suonare con un altro batterista, l’orecchio è già allenato. La cosa molto interessante del nostro binomio é che non programmavamo mai nulla a tavolino, non parlavamo mai di cosa avremmo suonato sul palco, ci si intendeva e ancora ci intendiamo soltanto con gli sguardi.

Fermiamoci all’Avana ancora un attimo. A parte la scoperta di Horacio «El Negro» (che nel corso degli anni ti ha sempre elogiato per la tua grande anima latin), hai altri ricordi musicali di quella settimana all’Avana?

Con Dave Valentin suonammo quasi tutti i giorni in diverse sedi della manifestazione portando il nostro modo meticcio di intrecciare la musica afrocubana, jazz, funk e fusion. Ho detto questo per ribadire che non è necessario nascere dove la musica è più potente, ossia nella terra di origine di quella musica o di quella cultura che non ti appartiene geograficamente, nel mio caso mi riferisco a Cuba o ai Caraibi. Bisogna ricordarci che noi siamo il prodotto di tutto quanto abbiamo ascoltato nella vita fin da bambini, e quindi…

In tal senso ti viene in mente una figura esemplare che incarna il tuo concetto?

Su due piedi posso dirti Joe Zawinul, uno dei migliori pianisti nella storia del jazz: è cresciuto in una cittadina dell’Austria ma suonò jazz e blues con Cannonball Adderley. Ciò vuol dire che nessuno è limitato dalle proprie origini per quello che andrà a proporre artisticamente ed esteticamente. E questi ipotetici limiti oggi sono spazzati via ancor di più dai supporti che trovi su Youtube. Io cerco di mantenermi vincolato all’integrità della tradizione, ma mi considero un batterista con molte e differenti influenze che a sua volta ho portato e mescolato alla musica afro-caraibica. Per completare la risposta alla domanda precedente, dico che Horacio enfatizza molto la mia figura e le mie doti, ma lui è così, è un grande amicone e ci vogliamo bene. Riguardo ai giorni trascorsi all’Avana, ricordo che ci esibimmo soprattutto all’Hotel Nacional. il quartier generale del festival: dopo i concerti nel cabaret Parisienne c’erano delle scatenate jam session o descargas (come dicono a Cuba) e lì osservai da vicino la grande genialità e la potenza di Horacio. Inoltre fu lui a trovare il modo di farmi incidere negli studi dell’Egrem un paio di canzoni per la cantante pop Farah Maria. E a tal proposito racconto un aneddoto, credo divertente, di qualche anno dopo: la prima volta che mia moglie, di nazionalità cubana, mi presentò ai suoi familiari lo fece dicendo che io ero il batterista di Rubén Blades, che avevo suonato con Dizzy Gillespie eccetera… Il tutto nell’indifferenza totale, senza suscitare nessuna reazione dei suoi genitori cui quei nomi non dicevano proprio nulla. Quando invece seppero che avevo inciso con Farah Maria fu un trionfo di approvazioni, fui promosso sul campo! Hai capito cosa voglio dire?

Te comprendo muy bien, querido Robby. Quindi sei sposato con una donna caraibica, hai frequentato l’ambiente latino ma le tue origini vengono da lontano. Vuoi descriverci la tua carta d’identità?

Sono nato a New Haven, Connecticut, il 7 dicembre del 1960 e i miei bisnonni provenivano dal Libano come tanti altri migranti: erano musulmani ma non praticanti, nel senso che di sera in casa mia si beveva molto vino (risata!). Da qui capisci che in famiglia vigeva uno spirito molto laico, terreno, con forti impronte di materialismo. Nessuno era musicista e sono stato il primo in famiglia a scegliere questa strada iniziando negli anni delle elementari con un tamburo ricavato da un bidone di latta. Era ovviamente un gioco. Poi mi dilettai un po’ con un clarinetto, e esercitandomi sempre da solo. Infine cambiai strada e decisi per la batteria, la studiai da autodidatta per quattro anni e quando mi giunse notizia che Ed Blackwell, a causa di problemi di salute, aveva deciso di dedicarsi solo all’insegnamento presso la Wesleyan University ne approfittai seguendo le sue lezioni del programma di etno-musicologia, di worldmusic e jazz. Blackwell, il mio primo riferimento e mentore, mi aprì la mente soprattutto sui concetti musicali perché dal punto di vista tecnico avevo già fatto i fondamentali, i rudiments con un insegnante pianista-batterista. Aggiungo che studiai anche percussioni classiche con il maestro Fred Hinger e che da ragazzo andavo spesso a New York per sbirciare nei club: certo, ascoltavo molti dei grandi maestri del jazz, ma allo stesso tempo mi incuriosivano sempre di più le sonorità latineggianti.

Ricordi il tuo esordio in pubblico?

Vagamente, poiché collaboravo con vari gruppetti di jazz a New Haven e ogni settimana partecipavo a delle jam session che si tenevano tra amici o nei club della città. Ricordo invece che suonavamo bebop, genere molto apprezzato in quegli ambienti e in una di quelle occasioni ebbi la fortuna di conoscere il compositore e conguero Bill Fitch, un afro-americano di New Haven che studiò alla Berklee negli anni Cinquanta, forse il primo conguero studente in quel prestigioso college. Nel suo primo gruppo suonò anche Chick Corea, poi Fitch andò a vivere a Los Angeles lavorando con Mongo Santamaria, Armando Peraza e Cal Tjader. E per capire la dimensione del suo talento e del suo peso in quel momento, Bill suonava le congas mentre Peraza ritmava con i bongos nel gruppo di Tjader. Come dicevo, l’ho conosciuto a New Haven, purtroppo quando lui era già anziano, ma nonostante alcuni problemi di salute mentale riuscì a insegnarmi varie cose. Non bisogna dimenticare che influenzò diversi musicisti tra cui Jerry González, e se hai occasione di parlare con Giovanni Hidalgo chiedi la sua opinione. Peccato che sia stato sottovalutato dalla storia e quindi misconosciuto, e per questo consiglio un paio di video su Youtube nell’esecuzione di Soña Libré: Bill si mostra davvero un percussionista straordinario per quell’epoca.

I nomi appena citati ci conducono al Latin jazz. Allora parliamo di questo mondo al quale, credo, ti sei avvicinato professionalmente con Dave Valentin, poi Blades e così via.

Quando ero giovanissimo fondamentalmente preferivo suonare jazz. Ma visitavo New York e mi rendevo conto che nei quartieri latini della Grande Mela c’erano molti percussionisti che davano colore a una vivacissima scena latina, quella da cui scaturì il movimento della salsa. Pertanto la mia mente viaggiava su due binari paralleli: ascoltavo sia jazz sia musica latina. Trasferitomi a New York lavorai con il gruppo di Dave Valentin registrando anche un paio di dischi, e in quel periodo Oscar Hernández, che era stato pianista di Dave prima del mio arrivo, mi raccomandò a Rubén Blades come batterista per il brano Cuentos de l’alma.

Questo per dire che Blades oltre che nei contenuti, ai quali se abbiamo tempo faremo cenno tra poco, è stato anche progressista nei suoni della salsa e della musica latina incorporando nel suo set ritmico la batteria: una novità, ma non assoluta.

Infatti fu una piccola rivoluzione nel genere, e mi piace l’aggettivo progressista, poiché Rubén, un narratore salsero davvero importante e impegnato, aveva un concetto di musica ballabile latina moderna, ma arricchita di nuovi accenti. Questo mio trampolino verso Blades lo devo a Oscar Hernández, grande pianista, che mi scoprì in un disco di Dave Valentin (un altro musicista che mescolava molte cose e linguaggi). La cosa bella che ne uscì è questa: dovevo incidere un solo brano ma alla fine Rubén mi fece suonare in tutto il disco; e così, nel corso dei tantissimi concerti che seguirono, Rubén ricordava sempre allegramente al pubblico: «L’avevo invitato per una sola canzone e dopo venticinque anni è ancora qui». Indiscutibile che gran parte della mia immagine artistica e della notorietà internazionale sia maturata al suo fianco e con il gruppo Seis del Solar nel mondo salsero. Ma debbo anche riconoscere che quel fortunatissimo sodalizio non ci sarebbe stato senza il mio primo lavoro con il gruppo di Latin jazz del povero flautista Dave Valentin.

Puoi dirci qualche parola in più sul tema batteria-salsa che hai sfiorato poc’anzi?

Vero, non avevo completato la risposta. In quegli anni dobbiamo tenere presente che nessuna formazione di salsa aveva la batteria, strumento che invece era già stato incorporato in alcune orchestre di jazz afro-cubano o di songo come Irakere e Los Van Van, e forse ci sono altri esempi. Debbo dire, ad esempio, che la batteria ritornò prepotentemente nella musica di Cuba con l’esplosione del movimento della timba.

A proposito di timba-jazz mi ritorna in mente l’album «El Negro and Robby Band – Live at Umbria Jazz» (Around Jazz, 2003) un concentrato pazzesco di groove con una esplosiva e sapiente miscela di Latin jazz newyorkese, rumba, songo, funk, rap, Rolling Stones e Pink Floyd con una band strepitosa sotto il comando delle vostre due batterie. Ma in generale la timba ti piace?

Quel live di circa 80 minuti è davvero esaltante: tra gli altri talenti c’era già anche il giovane Pedrito Martínez, percussionista, ballerino e rumbero (ma che a Cuba pensava di fare il boxeur) e cantante leader nella medley Sympathy For The Devil, pezzo che apre anche la precedente produzione di Kip Hanrahan, «Robby And Negro At The Thirld World War – La timba no es como ayer», prodotto da Kip Hanrahan (American Clavé, 2002). In quel caso il brano dei Rolling Stones lo canta il vecchio amico Rubén Blades. Cosa penso della timba? Credo sinceramente che sia una delle musiche più importanti che si sono sviluppate negli ultimi trent’anni. A mio avviso non esiste una musica altrettanto vitale tra tutte le musiche del mondo, è una musica che mescola rumba, son, songo, jazz, funk, rap, r&b, Tower Of Power, Miles Davis, fiati taglienti, arrangiamenti sofisticati, percussioni afro-cubane e il tutto combinato con la ballabilità. Insomma, non è facile costruire un mosaico di tale portata.

A Cuba la timba ha esaurito l’onda lunga a scapito del reggaeton. Cosa ne pensi?

Mi spiace dirlo, ma il reggaeton è come una cavalletta infestante che avvelena e distrugge le coltivazioni dei campi, ammala l’agricoltura, e alla fine ne patisce la musica. Io amo le musiche sofisticate e intriganti dal punto di vista ritmico come r&b, soul e appunto la timba, che è l’opposto del reggaeton il quale ha un pattern ritmico talmente insignificante, elementare, che ammetto di non concepirlo. Ci sono poi dei giovani cubani che hanno miscelato un po’ di timba con il reggaeton, però io sto con la timba, che ha un ritmo ballabile ma innovativo e una venatura musicale di grande spessore.

Vedi un denominatore ritmico comune tra rumba, bomba, plena, conga, guaracha, mambo e son? E della clave a pedale di Horacio «El Negro» che pensi?

La rumba è famosa a Portorico come a Cuba o nel barrio latino del Bronx, ma la rumba è di Cuba e tra l’altro da qualche anno la rumba cubana (da non confondere con la spagnola) è stata dichiarata dall’Unesco «patrimonio culturale immateriale dell’umanità». Personalmente il pattern della rumba lo considero completamente diverso da alcune espressioni che hai citato; non c’è una clave comune a tutti, sarebbe come paragonare il samba al merengue. Riguardo alla clave meccanica sapevo che negli anni Sessanta vi erano alcuni percussionisti, tra cui Walfredo Reyes, che scandivano la clave con il piede, ma «El Negro», che considero imbattibile, ha portato questa modalità meccanica a un livello inusitato: la prima volta che lo vidi all’opera all’Avana restai tanto impressionato da volermi cimentare anch’io con questa tecnica, che però richiede moltissimo studio.

Quali sono i tuoi idoli della batteria di ieri e di oggi?

Quelli che mi hanno influenzato potrebbero essere un centinaio – scherzo! – ma il capolista dei miei preferiti è Elvin Jones, cui aggiungerei Steve Gadd e un altro poco conosciuto ma che è stato molto importante: Yogi Horton, scomparso batterista di funk e r&b. Loro tre stanno in cima ai miei gusti, poi aggiungerei Mark Guiliana e Keith Carlock. Tra i cubani, oltre a Horacio, ci metto Dafnis Prieto ed Enrique Plà, poi ci sono dei giovani che mi affascinano e vedo andando ogni anno a Cuba per visitare i nostri parenti: Oliver Valdés (figlio di Jorge Luis Valdés Chicoy, ex chitarrista di Sandoval e di Irakere) e Rodney Barreto, per citarne solo due, ma…

E tra le migliaia di concerti della tua carriera ce n’è uno indimenticabile?

Santiago del Cile, ottobre 1990, concerto patrocinato da Amnesty International per il ritorno dopo 17 anni della democrazia nel Paese di Salvador Allende. In quelle due serate suonarono Peter Gabriel, Sting, Sinead O’Connor, Jackson Browne, Inti Illimani e Wynton Marsalis. Se non ricordo male soltanto noi, ovvero Rubén Blades y Seis del Solar, ci esibimmo due volte di fronte a ottantamila persone: suonammo Desapariciones nello Estadio Nacional de Chile, quello che fu trasformato dal dittatore fascista Pinochet in un campo di concentramento nel tragico settembre 1973: lì torturarono il cantante Victor Jara e tanta altra gente. Mi viene ancora la pelle d’oca quando penso all’atmosfera di ottantamila persone in un silenzio davvero commovente, in lacrime, mentre noi suonavamo quel brano in memoria dei desaparecidos: quel silenzio non si cancellerà mai più dalla mia mente.

Parliamo di dischi. Tra le tue innumerevoli collaborazioni oltre a Gillespie, ci sono Eddie Palmieri, Brian Lynch, che si aggiudicò il Grammy per «Simpatico», poi esiste una lista infinita come sideman che sarebbe arduo citare. Limitiamoci ad evidenziare una manciata di artisti pop-rock come David Byrne, Jack Bruce e Paul Simon («Songs From “The Capeman”») senza trascurare Kip Hanrahan. Nel ricordarci la produzione a tuo nome o come co-leader, ci spieghi in due parole il fantastico «Deep Rumba: A Calm in The Fire Of Dances»?

Certamente. Intanto ci tengo a dire che con Dizzy Gillespie non ho mai suonato dal vivo, ho solo collaborato nel disco «New Faces» e per me aver dato quel piccolo contributo assieme anche anche Wynton Marsalis mi riempie di orgoglio. «Deep Rumba» (American Clavé, 2010) è un album impressionante di rumba autentica e non solo, con un parterre formato dai migliori rumberos e percussionisti caraibici in circolazione. Con il grande Palmieri ho registrato quattro dischi: il primo all’inizio degli anni Ottanta, prodotto anche questo da Kip Hanrahan, e si chiama «Sueño», poi «Palmas» prodotto da Wayne Horvitz (e anche questo vinse un Grammy). Tra l’altro mi viene in mente che, per la casa discografica giapponese con cui lavorava Kip Hanrahan, io e Horacio realizzammo come sidemen circa una trentina di dischi. Mettiamoci poi: quelli co-diretti con la El Negro And Robby Band e ai quali abbiamo accennato prima; i tre album con il gruppo Seis del Solar, due in trio con i cubani Octavio Cortanos e Ruben Rodríguez. E infine quelli come compositore e leader unico sono tre: il primo è «Days in The Life» (2009), con John Beasley, Brian Lynch, Conrad Herwig, Wayne Krantz e Richie Flores; il secondo «Days in the Night» (2015) con Bob Franceschini, Herwig, Manuel Valera, Edsel Gomez. Entrambi i dischi sono usciti con il mio marchio Two and Four Records, mentre per l’ultimissimo, che si intitola «Diluvio», appena pubblicato dalla Origin ho coinvolto Bob

Franceschini, Edsel Gomez, Lincoln Goines, Conrad Herwig, Troy Roberts, Bill O’ Connell e Mauricio Herrera. Sono tre album cui sono particolarmente affezionato per il fatto che tutte le composizioni sono mie e ci muoviamo ancora tra bebop e la mia forma dominante, che definirei «Afro-Cuban jazz funk».

Non hai mai avuto curiosità o interesse di scoprire le tue lontane origini musicali libanesi?

Francamente con la musica araba non ho fatto mai niente di importante, conosco qualcosina di quella tradizione e in un mio disco ho suonato un po’ la darbuka Ho lavorato a una canzone con tonalità arabeggiante ma tutto in modo molto superficiale.

E dell’Italia jazzistica cosa conosci, visto che sei venuto diverse volte in tour dalle nostre parti?

In effetti ci ho suonato spesso, concerti ovunque da Napoli a Perugia, Aversa, Tarvisio, Trieste, Sardegna con Hanrahan, ma conosco poco i jazzisti italiani tranne Enrico Rava con cui ho suonato dal vivo un paio di volte. Invece un italiano che mi ha impressionato tantissimo per bravura si chiama Carlo Rizzo e ha una tecnica pazzesca al tamburello contemporaneo: è un grande specialista di tamburi a cornice e con il suo strumento è davvero straordinario, una sorta di Giovanni Hidalgo del tamburello.

Deduco che sei attratto dalle percussioni etniche di tutto il mondo. E con quelle della tradizione afro-cubana ci sai fare?

Be’, suono timbales, congas, bongo eccetera, però dipende anche da chi c’è sul palco con me in quel momento, perché se ho il lusso di avere Giovanni Hidalgo o Richie Flores al mio fianco lascio perdere. Invece, se sto registrando musiche per una pubblicità o per la televisione, lo faccio senza problemi. Le percussioni del folklore di ogni parte del mondo mi attraggono moltissimo e in casa ne ho una piccola collezione, ma rappresenta soltanto un hobby.

A proposito di hobby, so che ami anche la letteratura, disciplina di cui vanti una laurea alla Yale University, giusto? Così per congedarci ti chiedo: quali sono i tuoi autori preferiti e che cosa stai leggendo in questo periodo?

Da ragazzino mio padre voleva distogliermi dalla musica e, non riuscendoci, mi propose di iscrivermi alla facoltà di lettere, così se mi fosse andata male con la musica avrei avuto un’altra carriera: alla fine mi laureai, ma senza abbandonare la musica. Su questo mio lato letterario gioca molto ai concerti un caro amico musicista: fin da quando eravamo ragazzini suono con il bravissimo trombonista Conrad Herwig e, quando lui presenta la band al pubblico, mi descrive sempre così: «E alla batteria abbiamo un ex studente di lettere all’università di Yale!» e giù risate… Comunque i miei autori preferiti sono Dostoevskij, Borges, Kafka e Cormac McCarthy; in questo momento sto leggendo Vita e destino di Vasilij Grossman.