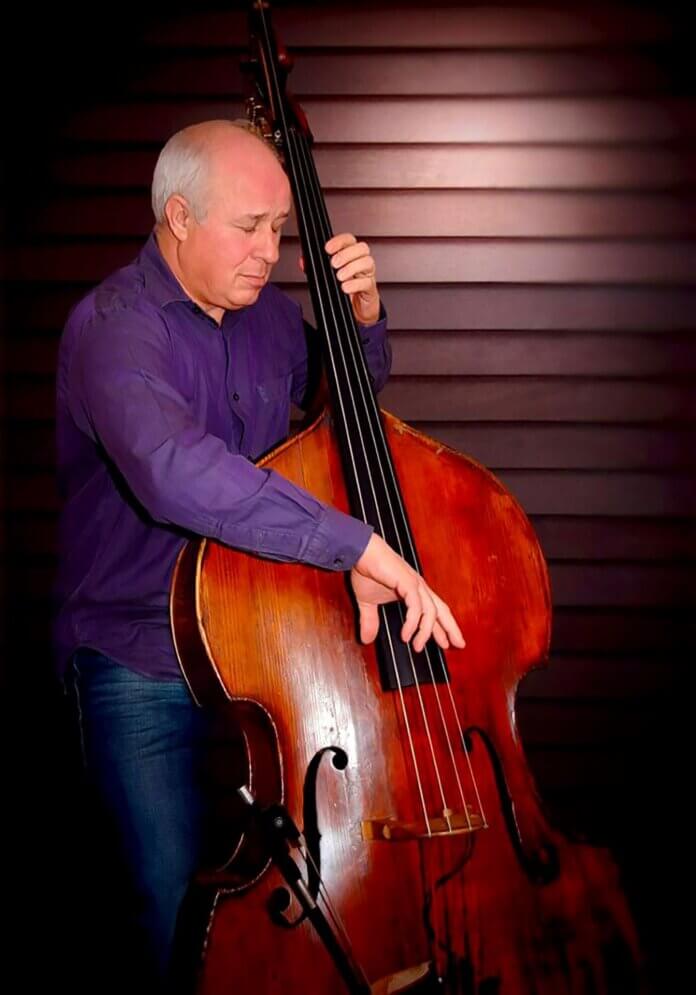

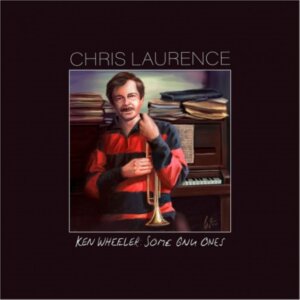

Tra i lavori usciti postumi di Kenny Wheeler, il grande trombettista e compositore di origine canadese scomparso nel 2014, il recente «Some Gnu Ones», pubblicato dalla vulcanica Jazz in Britain, brilla di una luce speciale. Per la verità, non si tratta di un lavoro a nome del trombettista ma di Chris Laurence, suo collega e amico di lunga data, che ha registrato tra il 2020 e il 2021 una serie di composizioni che il trombettista aveva espressamente scritto per lui e per il suo contrabbasso. Tra queste, spicca la mini suite in tre movimenti Piece For Double Bass And Low Strings con il basso di Laurence in veste di solista al centro di un oceano di archi e, a fargli da unico contrappunto, il vibrafono di Frank Ricotti. Risultato, una composizione senza tempo e inclassificabile, intima e magica, che conferma per l’ennesima volta l’eclettismo e il genio compositivo di Wheeler. Completano l’album, C-Man, brano già apparso in «Kayak» del 1992 (e che verrà riarrangiato e reinciso con un altro titolo, Ma Belle Hélène, in «The Widow In The Window» del 1990) e Baroque Piece, brano inedito come la suite. Di questo lavoro tributo a Wheeler, il cui spirito sembra davvero emanare da ogni nota, ne abbiamo parlato direttamente con Laurence, classe 1949, veterano della scena del British Jazz, nonché musicista classico e contrabbassista storico della leggendaria orchestra da camera londinese The Academy of St. Martin in the Fields.

Come avvenne il tuo primo incontro con Kenny Wheeler?

Dobbiamo risalire agli anni Settanta. Allora suonavamo regolarmente insieme nel sestetto di John Taylor, che comprendeva anche Stan Sulzmann, Tony Levin e Chris Pyne. In seguito suonai nella sua big band e fu un’esperienza straordinaria. Mi ricordo che incontrammo personaggi di livello internazionale come Lee Konitz e Steve Lacy. Credo che l’intesa scattò perché a me piaceva suonare le parti di basso che scriveva e Kenny apprezzava molto il mio stile e il modo con cui mi accostavo alle sue composizioni. E poi avevamo un senso dell’umorismo molto simile: fu così che diventammo amici fraterni.

Quale è stata la genesi di «Some Gnu Ones»?

Nel corso degli anni Kenny mi ha dato diversi brani che scriveva quando era a casa, nella sua music room. Una di queste è la principale composizione di «Some Gnu Ones»(Piece for Double Bass and Low Strings, ndr). Non aveva un titolo ed era scritta con il suo inimitabile stile. Non mi ricordo quando esattamente mi diede lo spartito, ma un giorno i fogli dove erano trascritte le parti di basso del primo movimento della suite riapparvero tra i manoscritti di Kenny che conservo nella mia libreria personale. A quel punto, cominciai a riflettere e mi chiesi come mai Kenny avesse voluto affidarmi quelle musiche. Iniziai così a lavorarci su e a provare le parti che aveva scritto. Poi trovai il manoscritto di Kenny con lo spartito completo e a quel punto il lavoro si fece sempre più complesso. La scrittura di Kenny è talvolta difficile da tradurre perché lui specificava ogni singolo dettaglio di una nota. In più lo spartito era scritto a matita! Dopo la sua morte, questa composizione continuava a rimanermi in mente e cominciai a meditare sulla possibilità di registrarla. Per farlo, lo spartito avrebbe dovuto essere revisionato e completato, in quanto non prevedeva una strumentazione specifica a eccezione di piano/vibrafono, contrabbasso e batteria. Fu allora che pensai a Pete Churchill (professore di composizione jazz alla Royal Academy of Music e responsabile del dipartimento jazz voice al Conservatorio di Bruxelles, nonché direttore, in passato, della Kenny Wheeler Big Band, ndr) ed lui rispose ovviamente di sì. Ogni settimana, viaggiando sul treno diretto a Bruxelles per recarsi al conservatorio, cominciò a pensare alla strumentazione mancante e, alla fine, decise che la sezione archi doveva essere costituita da un violino, due viole e due violoncelli. Trascrisse inoltre dagli appunti di Kenny l’ultimo movimento e così oggi abbiamo Piece For Double Bass And Low Strings. Anche lo spartito di Baroque Piece mi venne consegnato da Kenny qualche anno fa, ma in questo caso lo strumentazione era ovvia. Solo un elemento mancava, Kenny! E ho, dunque, pensato a Tom Walsh, un giovane e talentuoso trombettista, per sua la parte al flicorno. Infine, C-Man completa la trilogia inclusa nell’album. A Kenny piaceva molto quando usavo l’archetto e utilizzavo un’estensione di Do. Da qui il titolo della composizione che in «Some Gnu Ones» è suonata dal mio quartetto classico che comprende Frank Ricotti, John Parricelli, e Martin France.

Tutti i musicisti coinvolti in «Some Gnu Ones» occupano un posto speciale nella tua vita artistica. In particolare Frank Ricotti, Rita Manning, Martin France and John Parricelli. Puoi brevemente ricordarli?

Conosco Frank fin dall’adolescenza e ho avuto spesso il piacere di lavorare con lui. È uno dei musicisti con più esperienza che abbia mai conosciuto. Rita è un’altra incredibile musicista con un repertorio che spazia fra diversi generi. Abbiamo suonato insieme nell’Academy of St. Martin in the Fields con la direzione di Sir Neville Marriner ed è alla guida del The Trans4mation Quartet con John Surman e il sottoscritto. In più è anche mia moglie! Martin è un altrettanto bravo musicista che ha suonato con Kenny e con il mio quartetto per molti anni. Ormai ci capiamo al volo. Infine, Parricelli è il mio chitarrista preferito e anche lui ha suonato con Kenny e con il mio quartetto per molti anni.

John Surman ha detto che sei il «ponte» perfetto tra il mondo degli strumenti a fiato e quello degli archi, tra la musica orchestrale e la pratica improvvisativa. Sei d’accordo?

John ha avuto una grande influenza sul mio modo di suonare e mi ha dato l’opportunità di fondere la mia preparazione ed esperienza classica con il jazz e l’improvvisazione.

A tal proposito tu hai sviluppato due carriere parallele come musicista classico e come musicista jazz. Quale delle due preferisci?

Le amo entrambe. E le affronto sempre con eguale entusiasmo.

Quando hai iniziato a suonare negli anni Settanta la scena jazz britannica era molto vivace. A quel periodo risalgono molte tue collaborazioni con, ad esempio, il Frank Ricotti Quartet, John Surman, Mike Westbrook, Neil Ardley, John Taylor, Alan Skidmore Quintet e altri. Ce ne puoi brevemente parlare?

Negli anni Settanta e non solo. Anche nei Sessanta, Ottanta e Novanta il jazz britannico è sbocciato e ha preso tante strade diverse. Ho avuto l’onore di suonare con tutte le persone che hai citato. Ai tempi il vecchio Ronnie Scott’s in Gerrard Street era un autentico melting pot con molti giovani musicisti che avrebbero successivamente suonato nel nuovo club di Frith Street. Fu un periodo molto intenso ed emozionante e mi ricordo che suonai nel nuovo club con John Taylor, Mike Westbrook, John Surman, Toots Thielemans, Joe Henderson e Victor Feldman.

Cosa ci dici delle tue collaborazioni con Alan Skidmore che risalgono a quel periodo?

Suonai con Alan in trio insieme a Tony Oxley al Ronnie Scott’s agli inizi degli anni Settanta. Quindi mi unii al suo quintetto e lavorai con John Taylor e Tony Levin, costruendo un solido rapporto di lavoro e un amicizia che è durata per molti anni.

Hai suonato in diverse big band, orchestre e grandi ensemble. Quale pensi sia l’apporto più importante che un bassista può dare in quei contesti?

Il ruolo di un bassista è sempre lo stesso, che si tratti di suonare in un’orchestra o in una big band. Non deve unicamente provvedere all’accompagnamento ma deve dare lo slancio, tenere il tempo, generare l’impulso ritmico e ispirare i componenti di tutto l’ensemble.

Nel 2007, sei uscito con il tuo primo album a tuo nome intitolato «New View e firmato dal tuo quartetto che appare anche in «Some Gnu Ones». Hai dei concerti in programma con questo gruppo?

Ho formato il quartetto vent’anni fa perché amo suonare con i musicisti che lo compongono. Tra l’altro, l’album si fregiava del fantastico contributo di Norma Winstone. Durante la pandemia abbiamo fatto diversi concerti in streaming, uno dei quali al Vortex Club, come parte della Hitchin Music Series. E abbiamo diversi concerti in vista.

Guardando indietro alla tua carriera e alla tua discografia, quali sono gli album di cui sei maggiormente orgoglioso?

È una scelta difficile, ma i miei preferiti sono: «The Long Waiting» di Kenny Wheeler, «Curlew River» dell’Academy of St. Martin in the Fields, «Tangence» di J.J. Johnson e della Robert Farnon Orchestra e «Clark After Dark» di Clark Terry.

Dalla critica sei considerato un virtuoso del contrabbasso. Hai mai considerato seriamente di abbandonarlo e imbracciare il basso elettrico?

Intanto, la definizione di virtuoso va riferita a musicisti che suonano meglio di me. Preferisco considerarmi un contrabbassista che ha avuto l’opportunità di suonare praticamente tutti i generi di musica con ogni tipo di musicista. Riguardo al basso elettrico, l’ho suonato diverse volte, in passato, nei lavori con Mike Westbrook e con Michael de Albuquerque. Ma dopo pochi anni di pratica, ho deciso che volevo concentrarmi esclusivamente sul contrabbasso.