Gli annali del jazz concordano su un punto: il 1959 fu un anno chiave, «The Year Everything Changed», si legge ovunque nella letteratura anglosassone sul tema. Alle soglie di un nuovo decennio, quello delle mille e una rivoluzione, desiderate e poi fallite, quei dodici mesi diedero subito la sensazione di aver prodotto qualcosa di memorabile per via di una sequenza di uscite discografiche a dir poco strepitosa.

Fu un anno fatidico. Videro la luce album come «Kind Of Blue» di Miles Davis, «Mingus Ah Um» di Charles Mingus, «Giant Steps» di John Coltrane, «The Shape Of Jazz To Come» di Ornette Coleman (il suo debutto per la Atlantic), «Time Out» di Dave Brubeck con tanto di hit pazzesco (Take Five) e l’elenco non si ferma certo qui. Cinquant’anni dopo, Musica Jazz dedicò un intero numero speciale (agosto 2009) a quella smagliante dozzina di mesi, soffermandosi sulle succitate pietre miliari e le molte altre delizie sonore dell’epoca.

Un anno memorabile, al punto che per renderne immortale ogni singolo giorno la giornalista Natalie Weiner ha addirittura approntato un sito, The 1959 Project, che riporta giorno dopo giorno tutto, ma proprio tutto quanto avvenne nel jazz ai tempi. Una sorta di almanacco del giorno dopo… e scorrendolo ci si imbatte, alla data del 18 ottobre, nella notizia relativa all’incisione di un album di Cannonball Adderley (reduce, qualche mese prima, dalle sedute di «Kind Of Blue»). Il disco in questione è «The Cannonball Adderley Quintet In San Francisco», e sancì il successo commerciale, la definitiva affermazione di un genere che da lì in avanti avrebbe impazzato per parecchio tempo, fino allo sfinimento: il soul jazz. Un vinello frizzante di qualità tra vendemmie di prestigio. L’accostamento alle bevande non è del tutto gratuito, dal momento che nel soul jazz si fece ampio ricorso al cibo, ovviamente soul food, per intitolare singoli brani e interi album. Tutto era già iniziato verso la metà degli anni Cinquanta, quando il jazz cominciò a essere associato al termine soul, a diventare in qualche modo più commestibile, cucinato con sapori forti, bluesy e groovy. Fu allora che Hot Barbecue o Hot Dog non furono più soltanto piatti del menu di qualche taverna della inner city americana, ma titoli di composizioni dalla struttura semplice, talvolta frutto di jam session improvvisate, che evocavano lo stesso feeling di una porzione di soul food piccante.

D’altronde, il soul jazz è quel genere di musica improvvisata che sviluppa un concetto melodico basato sul blues, una linea di basso che si svincola dallo stile walking e segue il beat di un ritmo ripetitivo, spesso legato agli stili di ballo in voga all’epoca. Il genere crebbe a poco a poco fino a ottenere un grande successo e impazzare ovunque assieme ai suoi titoli saporiti. Merito in particolare del disco di Adderley, che vendette, secondo il Times, più di cinquantamila copie e raggiunse i vertici delle classifiche di vendita.

All’epoca Adderley era sotto contratto con la Riverside e rivelò di non poche pressioni ricevute dalla casa discografica, che aveva fiutato l’affare, per la promozione del gruppo con l’etichetta di soul jazz. La parola magica soul divenne una possibile carta d’accesso al successo, tant’è che anche la Prestige, altra etichetta di peso, qualche tempo dopo, inseriva sulla rivista specializzata Down Beat degli annunci in cui, a dispetto dell’opinione dei critici, rivendicava il fatto di aver dato i natali al genere. «Prestige Gave Birth To Soul Jazz» annunciava a caratteri cubitali, e non mancava di associare termini dell’universo soul, funk e black cuisine a più di metà delle proprie uscite discografiche. Ci si mise anche la Blue Note a sfruttare il filone e pure parecchie etichette minori si diedero assai da fare, dalla Cadet alla Groove Merchant e alla Sue. L’album di Adderley è forse il primo che contiene tutti gli elementi tipici del genere. La registrazione dal vivo, una manciata di brani impostati su progressioni armoniche proprie del blues e del gospel, una linea di basso groovy su cui i musicisti costruiscono scarni arrangiamenti, i cliché della ripetizione (in crescendo) e del botta e risposta e le dinamiche incalzanti create dalle improvvisazioni dei solisti e incoraggiate dal vociare del pubblico.

La formula, non certo una novità, era già stata testata un paio di decenni prima. Negli anni Trenta, infatti, nelle sale da ballo, Benny Carter e Duke Ellington rappresentavano il vertice di un jazz di grande ricerca compositiva, tuttavia in azione c’erano anche un bel po’ di orchestre di successo assai meno raffinate. Territory bands come quelle di Walter Page and His Blue Devils, Milt Larkin e Jay McShann giravano i club soprattutto del Midwest degli Stati Uniti costruendo la propria fortuna su una musica semplice e dalla forte radice blues. Gli arrangiamenti erano ridotti all’osso, il repertorio quasi inesistente, si sbarcava il lunario con improvvisazioni a turno dei musicisti su pochi grooves e qualche riff. Non è un caso dunque che gli stessi meccanismi, filtrati con lo stile armonico e improvvisativo sviluppato dall’hard bop, potessero trovare terreno fertile tra il pubblico. Altra caratteristica del genere soul jazz era l’utilizzo di due strumenti, il sassofono tenore e soprattutto l’iconico organo Hammond. Il sassofono tenore possiede la caratteristica di essere molto ritmico ed allo stesso tempo espressivo, uno strumento quasi sciamanico, capace di dare vita all’evocazione melodica e al ritmo, allo stesso tempo. Nello stesso periodo molti successi della black music cosiddetta commerciale erano dovuti anche alla presenza del sax tenore negli arrangiamenti, che caratterizzava i brani più popolari con assoli incisivi e background ritmici.

Nel soul jazz non vi era necessità di virtuosismi esasperati, come accadeva nell’hard bop, ma di interpreti in grado di esprimere il particolare feeling del genere. Stanley Turrentine, la più nota voce al tenore del soul jazz, ebbe infatti a dire: «so di non essere un virtuoso, sono uno stilista». E come lui lo furono, tra gli altri, Willis «Gator» Jackson, Eddie «Lockjaw» Davis (che comunque un virtuoso lo era davvero), David «Fathead» Newman, Gene «Jug» Ammons, Jimmy «Night Train» Forrest, Curtis Ousley ovvero «King» Curtis, James «Red» Holloway, Houston Person e Eddie Harris (che però aveva ben altre idee in testa). L’organo Hammond fu l’altro strumento portavoce del soul jazz e in particolare il modello B3, che, nella gamma, aveva la caratteristica di essere «portatile» nonostante il peso e le dimensioni. Se lo stile ritmico e armonico di alcuni pianisti jazz come Horace Silver, Bobby Timmons, Junior Mance, Les McCann, Gene Harris e Ramsey Lewis già si rifaceva allo spirito del funk e del soul, il vero sound del genere si costruì con l’emergere della folta schiera di organisti che a poco a poco comparvero nelle formazioni jazzistiche.

I vantaggi dell’organo Hammond erano diversi, anche di carattere pratico: lo strumento, nato per le congregazioni afro-americane e per la pratica domestica, offriva la possibilità di un’insolita ricchezza sonora, richiamava immediatamente lo spirito del gospel e del blues, ma soprattutto aveva la possibilità di suonare a un volume che ben contrastava il rumoroso pubblico del club. In più, l’organista era in grado di sostituire anche il bassista improvvisando la linea di basso con la mano sinistra che veniva poi rafforzata con i pedali, e questo permetteva formazioni più agili e con un cachet meno oneroso. Non meraviglia dunque che la formazione classica che rimanda immediatamente al suono del soul jazz è stata sin da subito l’organ trio, con Hammond, batteria e chitarra, cui spesso si aggiungevano strumenti a fiato. Tra i più grandi interpreti dello strumento, il più noto fu Jimmy Smith, da molti considerato il vero padre del soul jazz, già in azione ben prima dell’uscita dell’album di Adderley.

Anche altri organisti divennero autentiche star, tra tutti «Brother» Jack McDuff, Shirley Scott, allora moglie di Stanley Turrentine, Richard «Groove» Holmes, Charles Earland e quel Jimmy McGriff di cui si dirà dopo. All’inizio degli anni Settanta, con l’avvento dei sintetizzatori, il genere iniziò il proprio declino vivendo un’inaspettata rinascita all’inizio degli anni Novanta, grazie alla riscoperta da parte di alcuni dj e produttori che hanno utilizzato a piene mani campionamenti di quel sound nei propri remix. Ancora oggi l’Hammond B-3, non più in produzione da quarant’anni, è uno strumento di culto. Nell’età dell’oro vennero sfornati album in quantità industriali, prodotti in serie per sfruttare il filone fino all’esaurimento della vena, ovviamente non tutti indispensabili, molti ristampati grazie ai vari ritorni di fiamma e altrettanti giacenti ancora oggi nel limbo dei fuori catalogo. A titolo esemplificativo, eccone tre dal comune denominatore: l’Hammond al centro della classica formazione in trio comprendente chitarra e batteria. Sono tuttora fragranti, e da salvare se si può.

Trudy Pitts: l’altra metà dell’Hammond

Non c’erano solamente Shirley Scott e Gloria Coleman, moglie di un altro grande sassofonista come George, a farsi valere nel soul jazz. Un’altra musicista dotata di tecnica e inventiva fu la leggiadra Gertrude «Trudy» Pitts (Filadelfia, 1932-2010). Anche lei sposata con un musicista, il batterista William Theodore Carney Jr., in arte «Mr. C» (per tutta la vita suo partner anche musicale), esordì assieme al coniuge e al giovane Pat Martino nel 1967 con l’album «These Blues Of Mine», registrato per la Prestige, che ne svelò il talento. Non ha mai inciso molto, una manciata di album, fermando tutto a metà anni Settanta per dedicarsi alla famiglia e all’insegnamento, salvo ricomparire assieme al marito (e al chitarrista Carl Lockett) nel 2007, tre anni prima di lasciarci, tenendo e registrando un concerto in occasione dell’SFJAZZ di San Francisco. Da un live arriva anche uno dei pochi dischi registrati in gioventù, «The Excitement Of Trudy Pitts», che la Prestige pubblicò nel 1968 per poi abbandonarlo a una inesorabile sparizione dal mercato. Venne registrato al Baron Club di New York e con lei c’erano il fedele marito e Wilbert Longmire alla chitarra (insomma, era la formula prediletta pure da Gertrude). Il trio s’intendeva a meraviglia ed era in forma smagliante. Bastano poche note e si è trascinati in un vortice di suono che trasuda blues da tutti i pori. È Trudy’n Blue il brano che apre le danze, e più chiari di così non si poteva essere. Il trascinante e lungo assolo d’organo è un crescendo esaltante, il suono è pieno e avvolgente. Si difende bene, Longmire, nel suo assolo calibrato e non privo di personalità. I due solisti si rimbalzano alfine il tema con il classico gioco di richiamo l’uno con l’altro. È il brano che fa rammaricare più degli altri per l’irreperibilità attuale dell’album. Si volta pagina con il successivo, Never My Love, brano portato al successo l’anno prima dagli Association; d’altra parte le versioni jazz di brani pop avevano già preso piede e la stessa Pitts si era già cimentata con A Whiter Shade Of Pale, il mega hit dei Procol Harum. In Never My Love i toni si fanno più morbidi, le linee melodiche prevalgono, avvolgono, seducono. Curiosamente il brano venne attribuito a Burt Bacharach nelle note di copertina scritte dal conduttore radiofonico Ed Love, conduttore del celebre programma Destination Jazz.

Un canonico standard inaugura la seconda facciata: Autumn Leaves, svolto efficacemente, senza cali di tensione, swing quanto basta e la tecnica di Trudy Pitts in primo piano. Chiude W.T. Blues, scritto da Longmire, e l’andamento autorizza in questo caso a fidarsi di quanto scrive Ed Love. Difatti è il chitarrista nell’occasione a dar vita al primo assolo e la leader si incarica di farsi valere nella parte centrale del brano regalando cascate di note ed esplorando in modo suggestivo i vari registri del suo strumento. Riprende il filo Longmire, chiudendo una serata coi fiocchi. Il disco ha visto una ristampa giapponese nel 2005, unicamente in vinile, ma se ne sono perse rapidamente le tracce.

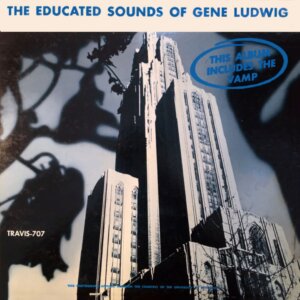

Gene Ludwig: un bianco niente affatto sbiadito

In un mondo di neri alle prese con musica per neri, spicca nel mondo variegato del soul jazz la presenza di Gene Ludwig (1937-2010) da Twin Rocks, Pennsylvania. Folgorato da un’esibizione di Jimmy Smith all’Hurricane di Pittsburgh, si fece le ossa suonando in vari black clubs. Iniziò con alcuni quarantacinque giri e incise nel 1965 il suo primo album per un’etichetta di Pittsburgh, la Travis: «The Educated Sounds of Gene Ludwig». In seguito alternò uscite per altre piccole case discografiche locali ad altre realizzate con etichette di maggior peso nazionale (l’Atlantic, per esempio), ma anch’egli, come Trudy Pitts, vanta una discografia non estesa e una carriera fatta soprattutto di serate. Ludwig non è stato ai tempi l’unico uomo bianco alle prese con l’Hammond (si pensi a Klaus Wunderlich), ma sicuramente quello più votato alla causa del soul jazz sin dai primi singoli usciti tra il 1962 e il 1963, ovvero i trascinanti Mr. Fink (l’esordio del suo trio con il chitarrista Jerry Byrd e il batterista Randy Gelispie), Gospel Goodness (con orchestra) e Sticks & Stones, che Ray Charles aveva portato al successo un paio d’anni prima. L’ellepì d’esordio col suddetto trio non ha mai più rivisto la luce pur vantando alcuni titoli meritevoli di essere ascoltati, a iniziare dal brano d’apertura, il piatto forte dell’intero menu: The Vamp, pubblicato anche separatamente come singolo. Spiritato e notturno quanto basta, firmato dallo stesso Ludwig e nato sotto il segno di Jimmy Smith, è una caracollante cavalcata funky. Seguono due standard, o meglio, uno che lo statuto di standard lo aveva già conseguito da un pezzo, ovvero Deep Purple, e un altro che classico lo era diventato da poco: il monkiano Well You Needn’t. Il primo era anche il lato B del 45 giri e Ludwig l’affrontò senza alterarne la dimensione romantica e la tipica struttura da ballad, mentre del secondo smussò gli angoli puntuti del tema con un più rilassato e disinvolto svolgimento, regalando nella parte centrale un breve e pregante assolo.

Il secondo lato regalava un’incursione nel bop ancora più verace: Blue ’n’ Boogie, firmato da Dizzy Gillespie una ventina d’anni prima. Medesimo l’approccio che stemperava i tratti più nevrotici dell’originale, puntando tutto sulla seduzione timbrica, al calore e al colore dell’Hammond, pur senza tradirne l’animosità ritmica. Lo spirito più easy del successivo Like Someone In Love, un cavallo di battaglia di Bing Crosby (e tanti anni dopo ripresa da Bjork), non impedì a Ludwig di apporre parecchi accenti bluesy, corrompendo così l’anima bianca del brano. Per andare sul sicuro, Ludwig non si accontentò e sciorinò a seguire la sua versione di Somewhere Over The Rainbow, una rilettura suggestiva e ammiccante, ideale per le ore piccole. In chiusura, scelse una canzone dei suoi tempi, la famosa Something You Got scritta e incisa nel 1961 da Chris Kenner e Allen Toussaint. Un brano squisitamente r&b dalla bella melodia, sfruttata appieno da Ludwig.

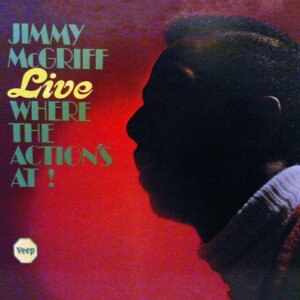

Jimmy McGriff: l’anima dello stakanovismo

Tra la pletora di musicisti che fecero una sana carriera dedicandosi all’organo Hammond, Jimmy McGriff (Filadelfia, 1936-2008) non era certo il più virtuoso o il più creativo. La sua fortuna la fecero piuttosto la grinta e il calore che sospingevano le sue note e l’incrollabile tenacia che gli consentirono di sfornare dischi in gran numero. Non che McGriff fosse l’unico iperproduttivo, beninteso, ma si affidò alla formula del soul jazz interpretandolo a mo’ di dogma e proprio per questo i suoi lavori risultano tuttora interessanti: sono dei manuali del genere. Era partito anche lui, come Ludwig, con un singolo omaggiante Ray Charles, quell’hit strepitoso che fu I’ve Got A Woman. Si era nel 1961, McGriff era stato ingaggiato dalla Sue Records dove rimase fino a tutto il 1965, e tra un contratto e l’altro (nel 1966 passerà alla Solid State) piazzò, già che c’era, un album per un’altra parrocchia: la Veep, sottomarca della potente United Artists. Il disco, inciso il 30 dicembre 1965 al Front Bar di Newark (New Jersey) è «Where The Action’s At!», mai più ristampato. Assieme a McGriff c’erano il chitarrista Thornel Schwartz e il batterista Willie «Saint» Jenkins. La temperatura, dicevamo, era sempre alta nella musica di McGriff, il quale anche stavolta non si smentì aprendo con un proprio brano, Where It’s At, che dopo una fase di opportuno riscaldamento prendeva velocità a tutto blues con il validissimo contributo di Schwartz. Il brano è l’unico dell’album a essere stato ristampato a più riprese in varie antologie. McGriff propose subito dopo il suo arrangiamento dello straclassico When Johnny Comes Marching Home conservandone da un lato il tempo di marcia nell’esporre il motivo e dall’altro allontanandosene a più non posso con una lunga divagazione personale. Per stare sul sicuro e far andare in porto la serata, gli fece seguire il successone che lanciò Stevie Wonder, ovvero Up Tight (riportato così, senza trattino). Esecuzione trascinante, con McGriff in chiusura in piena trance sulla tastiera. Il primo lato si chiudeva con un suo brano, Frugal Bugle, dal ritmo irresistibile e il motivo facile, facile, tutto quanto, insomma, rendeva impossibile non battere il piede. A infarcire il tutto ci si mise anche un poderoso assolo di batteria.

La musica non cambiava sull’altro lato con Upper Ground, sempre di McGriff, dai toni più rilassati ma sempre assai ballabile e coinvolgente. Gli faceva seguito un suo nuovo omaggio a The Genius: Georgia On My Mind. Esecuzione rispettosa e sentita (lo è meno il vociare del pubblico in sottofondo). McGriff e soci stillarono fino all’ultimo goccia di blues senza sgualcirne la struttura. Lui però non si accontentò e scodellò un altro hit, in confezione danzante e ruffiana: Goin’ Out Of My Head, che Little Anthony and the Imperials avevano portato in classifica. In chiusura si tornava al jazz con Robbins’ Nest, un brano già nel repertorio di big come Count Basie, Ella Fitzgerald e Illinois Jacquet, mantenuto qui arioso e swingante nella giusta misura.