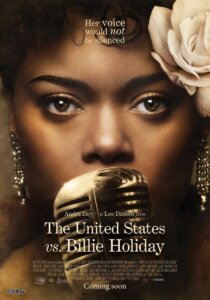

Nel 1939 Billie Holiday si era lasciata alle spalle, da parecchi anni, la miseria che aveva caratterizzato la sua giovinezza. Le sue collaborazioni con Count Basie, Artie Shaw e Glenn Miller avevano contribuito non poco al suo status di artista di successo. Sarà per questo che quando Barney Josephson, il proprietario del Café Society, un club del Greenwich Village frequentato dagli intellettuali di sinistra, le presentò Abel Meeropol, insegnante del Bronx e autore di Strange Fruit, lei lo trattò con una certa aria di sufficienza. Lady Day aveva letto il testo di quella canzone e, pur essendone rimasta impressionata, non era convinta di inserirla nel suo repertorio. Era troppo lontana dallo standard delle canzoni che solitamente interpretava. Le parole di Strange Fruit descrivono un uomo di colore impiccato ad un albero dopo essere stato linciato: è lui lo «strano frutto» che pende dai rami e lascia sangue sulle foglie e sulle radici. Billie in quel periodo era nel mezzo del cammino di una vita in bilico tra la sua voglia di affermazione – anche e soprattutto presso il pubblico dei bianchi – e la sua condizione di donna di colore vittima delle angherie di una società profondamente razzista. Il testo di quella canzone si misurava in maniera diretta con l’odio razziale in un periodo in cui la musica di protesta era di là da venire. Il Café Society era l’unico night club di New York – fatta eccezione ovviamente per quelli di Harlem – aperto a una vera integrazione: il suo era un pubblico di progressisti bianchi con le orecchie e la mente aperte. Una sera degli inizi di quel 1939 Billie si fece convincere a cantare in pubblico, al Café Society, Strange Fruit. Quella canzone la rendeva inquieta ma nello stesso tempo la attraeva, e quando quella sera decise di cantarla in pubblico per la prima volta se ne pentì. «Non ci fu nemmeno un accenno di applausi quando terminai» si legge nella sua autobiografia, «poi una persona iniziò a battere le mani nervosamente e un momento dopo, improvvisamente, tutti stavano applaudendo». Mancavano quindici anni al giorno in cui Rosa Parks si sarebbe rifiutata di sedere nei posti riservati ai neri su un autobus a Montgomery, in Alabama, e venticinque dalla marcia su Washington di Martin Luther King. Ma quell’applauso divenne sempre più fragoroso e sempre meno esitante col passare del tempo, ogni volta che la cantante la ripeteva ogni sera, al punto da imporla come un rituale. Strange Fruit diventò uno dei suoi brani di maggiore successo, il fiore all’occhiello del suo repertorio, almeno là dov’era possibile eseguirla. Proprio così, perché nonostante la forza di penetrazione che aveva presso il pubblico, quella canzone visse in una sorta di quarantena: poteva essere cantata, ma solo in luoghi selezionati. A Mobile, in Alabama, Billie Holiday venne cacciata dalla città solo per aver provato a cantarla. Strange Fruit fu uno spartiacque nella carriera di Lady Day segnando la fine del suo essere un’esuberante cantante di jazz e l’inizio della sua dimensione di voce delle pene d’amore e della solitudine. Sembrava che il progredire del suo deterioramento fisico coincidesse con l’aumento di intensità e di immediatezza che la canzone assumeva con il passare del tempo. In un certo qual modo Strange Fruit potrebbe aver accelerato il declino, anche artistico, della Holiday: quella canzone mise l’America di fronte ai suoi impulsi più oscuri e certamente non facilitò, alla cantante, la frequentazione di quelle amicizie altolocate che avrebbero potuto salvarla mentre andava in pezzi per l’abuso di droga e per i suoi guai con la legge. Divenne così importante per lei da indurla a scrivere, nella sua autobiografia, che era una sua composizione scritta insieme al suo pianista Sonny White, ferendo profondamente la sensibilità di Abel Meeropol, il vero autore. Dopo Billie Holiday Strange Fruit finì nel dimenticatoio: Josh White e Nina Simone furono tra i pochi a eseguirla durante gli anni Cinquanta e Sessanta. Oggi è nel repertorio di Cassandra Wilson, di Dee Dee Bridgewater, di Sting, di Tori Amos e di gente come Robert Wyatt, Siouxsie And The Banshees, UB40. Persino Tricky ne ha prodotto un remix, mentre Lester Bowie con i Brass Fantasy ne ha inciso una versione strumentale e il suo testo e la sua musica spuntano dappertutto, dalle lezioni di illustri accademici all’Università, al sottofondo di film di successo (è la canzone che Mickey Rourke mette sul giradischi per sedurre Kim Basinger in 9 settimane e mezzo). Oggi, in tempi di afro-futurismo e di Black Lives Matter, nessuno penserebbe che il governo di un grande Paese come gli Stati Uniti d’America potesse perseguitare qualcuno semplicemente per aver cantato una canzone. Eppure è quello che accadde a Billie Holiday. The United States Vs Billie Holiday, il film diretto da Lee Daniels (un regista afro-americano molto quotato negli Stati Uniti, su sceneggiatura scritta dal premio Pulitzer Suzan-Lori Parks e basata su The Black Hand, il capitolo su Billie Holiday del libro Chasing The Scream di Johann Hari), interpretato dalla cantante Andra Day e in uscita nelle sale italiane ad aprile, ne racconta i particolari. È un film molto curato nei minimi dettagli (per gli abiti è stata coinvolta persino Miuccia Prada) in cui si racconta la storia di una ribelle che non si sarebbe piegata alla supremazia bianca. Il titolo ne sintetizza la trama: il governo degli Stati Uniti utilizza la debolezza di una donna afro-americana e la sua dipendenza dalla droga per distruggerla, sfatando il mito che ha raccontato che la morte di Billie Holiday fosse dovuta quasi esclusivamente a un atteggiamento autodistruttivo legato al consumo esagerato di droga e di alcool. In realtà la cantante morì ammanettata a un letto d’ospedale, circondata da agenti federali che si erano accaniti su di lei proprio per il fatto che si ostinava a voler cantare in pubblico una canzone che protestava contro il linciaggio dei neri. È molto suggestivo il momento in cui Jimmy Fletcher (interpretato da Trevante Rhodes), un agente afro-americano assunto da Harry Anslinger (il capo dell’FBI dell’epoca) con il compito di introdursi nell’ambiente del jazz per distruggere la credibilità artistica della Holiday, si innamora della cantante. Questo non impedì al governo degli Stati Uniti di continuare a perseguitarla. Il film mette in evidenza il rifiuto della Holiday di smettere di cantare Strange Fruit e di come anche questo rifiuto le sia costato la vita. Da questo punto di vista The United States Vs Billie Holiday si differenzia da Lady Sings The Blues, il film del 1972 (dal quale Lee Daniels, in un’intervista, ha ammesso di essersi lasciato influenzare) diretto da Sidney J. Furie, tratto dall’autobiografia della cantante e interpretato da Diana Ross, che mette l’accento sulla povertà e sulla tossicodipendenza di Billie. Qui si parla prevalentemente di discriminazione e, in tempi come quelli che stiamo vivendo, il problema ritorna ad avere una sua attualità riportando la figura di Eleonora Fagan (che, come molti sanno, era il vero nome di Billie Holiday), proprio per aver portato al successo una canzone come Strange Fruit, allo status di progenitrice del Movimento per i diritti civili degli afro-americani. «J. Edgar Hoover e Harry J. Aslinger, le personalità più in vista dell’FBI, erano ancora al potere all’inizio degli anni settanta» ha dichiarato Lee Daniels, il regista del film, «e anche per questo Lady Sings The Blues non racconta certo tutto. C’erano molte cose della vita di Billie che non ci era permesso di conoscere. Con questo film abbiamo cercato di pareggiare i conti e di raccontare il resto della storia». Ne abbiamo parlato con Andra Day (nome d’arte di Cassandra Monique Batie) la protagonista del film, una cantante e attrice che si è fatta notare per il suo album di debutto «Cheers To Fall», l’unico inciso finora e pubblicato nel 2015, in cui era contenuto Rise Up, che quell’anno ha vinto un Grammy per «la migliore interpretazione di r&b».

Quando si parla di lotta per i diritti civili la gente pensa subito a Martin Luther King, a Malcolm X, a Rosa Parks o ad Angela Davis. Il nome di Billie Holiday, pur essendo altrettanto importante, non è uno di quelli che viene normalmente associato a quel movimento. Che ne pensi?

Hai ragione, è proprio così. Il suo nome non è uno di quelli a cui si pensa quando si parla dei diritti civili. Ed è stata una cosa voluta: Billie era una cantante famosa e il governo degli Stati Uniti non voleva che si pensasse a lei come ad una persona che combatteva per quei diritti semplicemente perché non voleva che il problema si sviluppasse in termini mediatici, come invece poi è successo. Mi fa piacere che tu l’abbia notato perché il fatto che cantasse Strange Fruit con un atteggiamento di sfida verso il governo ha messo l’America davanti ad uno specchio, mostrando dove sbagliava. La sua capacità di favorire l’integrazione, quella dei bianchi con i neri, è stata straordinaria. Billie è stata una delle prime a far sì che le porte della Carnagie Hall venissero aperte a una donna nera. A quei tempi era impensabile che potesse accadere, e gli Stati Uniti e il loro governo non volevano. Non volevano neanche far sapere chi fosse Billie Holiday, ma poiché era così famosa non riuscirono a liberarsi di lei e di quello che esprimeva la sua musica, e allora decisero di fare in modo che cambiasse la narrazione. La sua vita doveva essere trasformata in quella di una persona tormentata. E infatti è quello che tutti hanno saputo di Billie Holiday: era una cantante di jazz sfortunata, una tossicodipendente che aveva sprecato la sua vita. È stata una manovra intenzionale: il motivo per il quale non sappiamo tutto della sua vita risiede semplicemente nel fatto che non dovevamo sapere tutto.

The United States Vs Billie Holiday sta per uscire anche in Italia, in aprile, e promette di essere un film importante per tre ragioni: è un film sul razzismo, un problema ancora presente e tristemente attuale non solo negli Stati Uniti, è la storia di una persecuzione che il governo degli Stati Uniti ha messo in atto nei confronti di una cantante afro-americana e nei confronti delle parole di una canzone, ed è anche una storia d’amore, quella di Jimmy Fletcher, un nero infiltrato nel mondo del jazz dall’FBI, che si innamora di Billie. Quale di questi tre è il motivo, secondo te, per cui vale la pena vederlo?

Bella domanda. È molto difficile rispondere perchè tutte e tre le cose che hai citato facevano parte di una nebulosa e complessa rete di oppressione e agivano assieme per creare e perpetuare il sistema. In ogni caso, se dovessi scegliere, direi che la più importante è quella della persecuzione. Il governo americano non sopportava che Billie Holiday cantasse Strange Fruit per un pubblico misto di bianchi e di neri. Ciò che dava fastidio era che quella canzone diventasse il manifesto della integrazione razziale. Invece fu fatto passare il messaggio che si stava facendo guerra alla droga: questo è il vero problema ed è quello che ha tormentato gli afro-americani da sempre. Molto di quello con cui la nostra comunità deve avere a che fare è avvolta in questa cosa. Fu propagandata come una battaglia contro gli stupefacenti, ma era l’ennesimo tentativo di opprimere un’intera etnia. Quella che fu chiamata «guerra alla droga» era iniziata negli anni Quaranta con fini esclusivamente razzisti e non certamente per combatterla. Era solo una maniera, l’ennesima e forse la più subdola, per perseguire i musicisti neri, i leader neri e lacerare la comunità nera dall’interno. Quando guarderai il film vedrai che a un certo punto Harry J. Aslinger dice «dalle abbastanza corda per impiccarsi da sola». Quello era il vero obiettivo della «guerra alla droga» e ha anche a che fare con il costante tentativo del governo di spegnere gli sforzi della comunità nera, emarginandola e distruggendo il suo senso di unità. Il sistematico assassinio dei nostri leader e di quello che hanno rappresentato, della loro storia di neri e di uomini e donne, è stato lo stillicidio che il governo e la società razzista americana hanno perpetrato negli anni. La storia la scrivono i vincitori, ma oggi è arrivato il momento di riscriverla correttamente evitando il più possibile le manipolazioni.

Questo film ha un precedente famoso, Lady Sings The Blues del 1972, in cui Diana Ross interpretava Billie Holiday. Tu sei una cantante afro-americana di oggi. Qual è stata la più grossa difficoltà che hai incontrato nell’interpretare un’icona della musica nera come Lady Day?

In realtà è stato tutto molto difficile sul set, non ci sono stati giorni facili, anche se non voglio che sembri che tutto sia stato duro e deprimente perché ho caro ogni singolo momento in cui ho potuto unire il mio spirito a quello di Billie Holiday. Credo che la cosa più pesante sia stato trovare il modo di onorare il suo lascito artistico: sono una sua grande fan da molto prima che mi proponessero quel ruolo nel film, e il mio incubo era quello di non rovinare la sua memoria, la sua eredità. Ho cercato di essere il più vicina possibile al suo spirito e spero di esserci riuscita. Oggi la cosa che mi rattrista di più è stata abbandonare quel ruolo, lasciare il set, lasciare Lee e la sua incredibile regia, l’incredibile cast, la fantastica produzione fino a tutte le persone che ci hanno lavorato. Tutti loro sono stati un dono incredibile. E poi Billie: non sai quanto ho amato averla dentro di me ed essere dentro di lei. A oggi è stata questa la cosa più difficile.

Sono uno di quelli che hanno comprato il tuo disco d’esordio, «Cheers To The Fall». Prima non ti conoscevo e ricordo di essere stato colpito dalla tua voce e dalla struttura delle tue canzoni. Non solo Rise Up, il pezzo per il quale hai avuto una nomination ai Grammy. Ho amato molto City Burns, Mistakes, tutto l’album. Quali sono le cantanti alle quali ti sei ispirata?

Ovviamente la prima cantante che mi ha ispirato è stata Billie Holiday e proprio per questo è stato cosi difficile interpretarla, perché la amo cosi tanto. Il mio fraseggio e quello di tante cantanti – senza neanche che se ne rendano conto – deriva dal suo. Poi Whitney Houston, Aretha Franklin, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Macy Gray, Gladys Knight, Patti Labelle, Etta James, sono tutte le fantastiche cantanti che ho amato. E grazie di aver citato City Burns, è in assoluto il brano che preferisco.

Mi racconteresti qualcosa di te?

Sono nata a Seattle, Washington, poi ci siamo trasferiti sulla costa sud, a San Diego. Ho sempre amato la musica: mia madre e mio padre, entrambi, sono dei bravi cantanti, non sono conosciuti e non hanno mai perseguito questa cosa, ma hanno entrambi talento ed una forte inclinazione per la musica. Mio fratello Jackson può suonare qualsiasi strumento, canta e scrive. Mi hanno iscritto ad una scuola d’arte: a dire la verità ho cominciato a ballare quando ero piccola, alle scuole elementari, cosa che poi ho continuato a fare alle scuole medie e superiori. Poi sono entrata a far parte di diverse formazioni musicali. Ho fatto teatro, anche musicale, frequentando una Art Performing School, dal sesto anno di corso fino al diploma, ho avuto la possibilità di lavorare in performance teatrali che hanno rappresentato per me un notevole bagaglio. È stato uno dei miei professori a farmi conoscere Billie Holiday: l’ho amata da subito, il suono della sua voce mi ha aiutato a sviluppare la mia. Ascoltare Strange Fruit cantata da lei mi ha fatto venire la voglia di fare una musica che facesse pensare, che facesse riflettere. Così decisi che volevo interessarmi al processo produttivo della musica, volevo essere un’artista: mi piace scrivere, era una cosa che prima odiavo, poi ha iniziato a piacermi, così ho cominciato ad interessarmi a chi facesse musica a San Diego, quali fossero gli studi di registrazione. Ho lavorato con diversi produttori, i miei cugini erano coinvolti nell’ambiente musicale della città, ho cominciato a fare musica con loro, ho fatto dischi con alcuni produttori locali, poi ho incontrato un manager con il quale – preferisco non fare nomi – non ho avuto un buon rapporto. L’unica sua cosa positiva è quella di aver incontrato in una pasticceria Kai Millard, la moglie di Stevie Wonder, alla quale fece ascoltare una mia registrazione che lei, a sua volta, fece ascoltare a suo marito. Stevie mi chiamò al telefono ma quel contatto non funzionò perchè la persona con la quale stavo lavorando pensò si trattasse di uno scherzo. Per fortuna Stevie e la moglie non si dimenticarono di me e mi contattarono l’anno seguente; alla fine li ho conosciuti e mi hanno presentato Adrian Gurvitz, il produttore del mio primo disco. Poi ho conosciuto Raphael Saadiq, che mi ha aiutato a fare l’altra metà del disco. È stato tutto abbastanza folle.

Blues, soul, religione. Che ruolo giocano, o hanno giocato, nella tua vita?

Il blues è la forza, la resilienza, per me significa svegliarsi, rendersi conto che non siamo stati abbattuti, rappresenta il dichiarare che ci siamo, soprattutto per noi donne nere. Il soul è il genere di musica che faccio, è il genere di musica che amo e che proviene dall’anima, dalle emozioni, dalla tua esperienza, da chi sei, da quello che vuoi dire. È qualcosa di molto profondo. Non amo il concetto di religione. Non è per me. Io mi considero una persona spirituale, quello che conta per me è lo spirito, è lo spirito di Dio che colora e dipinge ogni singola cosa che faccio. Cerco di mettere questa cosa al centro della mia esperienza e di usare la saggezza spirituale in tutto quello che faccio, compreso questo film. Rise up deriva da una preghiera, lo stesso dicasi per Tigress & Tweed, la canzone nuova appena pubblicata e contenuta nella colonna sonora del film, che viene da una preghiera. La spiritualità influenza tutta la mia vita, anche aver accettato di interpretare il ruolo di Billie Holiday – perché all’inizio avevo rifiutato – è venuto dalla preghiera, oltre ovviamente dalla sceneggiatura, che mi ha fatto comprendere che non potevo fuggire da questa cosa che mi faceva così paura.

Conosci Nicholas Payton?

Nicholas chi?

Payton, il trombettista di New Orleans…

Ah sì, scusa. Non avevo capito bene il nome.

Cosa pensi della sua idea di cambiare il termine che definisce la musica afroamericana? Non più jazz ma BAM (Black American Music), perché la parola «jazz» è ritenuta offensiva dalla tua gente…

È una domanda alla quale è difficile rispondere. Mi sarebbe piaciuto potermi preparare prima. Dimmi di più, cos’è che dice? Dice che il jazz è offensivo per la gente nera? Perché dice questo? L’idea di BAM non mi fa impazzire, per me il jazz è una parte importante della nostra cultura, non credo che si debba bandire. BAM mi sembra un ombrello, il tentativo di proteggere la musica afro-americana. Ma da chi, poi? Il jazz, mi sembra di capire, fa parte di questo calderone chiamato Black American Music… Il termina jazz diventa offensivo??? Credo che per i musicisti di jazz sia difficile sfuggire a questa cosa, e includo anche quelli come me. Il mio album non è propriamente un disco di jazz ma io mi considero una cantante jazz, anche se credo che, spesso nella industria musicale, il termine jazz viene usato per limitarti, per etichettarti. Ma fanno la stessa cosa con il r&b. Questo è un argomento di cui molti parlano. Diventa pop quando dentro c’è un bianco. Ma cosa significa? Io credo che in generale le etichette possono essere usate come strumenti per identificare qualcosa, il problema è che quando lo fa il business vengono utilizzate per definire chi sei e alla fine questo finisce per sminuirti. Noi siamo artisti, non importa che tipo di artisti, voglio dire se siamo degli artisti che lavorano con le immagini o con i suoni. Siamo artisti. Punto. Qui stiamo parlando della diaspora africana, noi la celebriamo, ne controlliamo la narrazione e non dobbiamo a nessuno permettere di etichettarci o che ci venga detto quello che dobbiamo fare semplicemente attraverso un’etichetta. Sono una persona nera che fa musica. Non c’è da girarci troppo attorno. La mia gente ha influenzato e colorato un sacco di cose, qui in America, abbiamo creato il jazz, abbiamo influenzato, attraverso la diaspora africana, molte forme di musica e credo che dobbiamo celebrarle tutte. Le etichette, le parole, non hanno alcun senso.

È cambiato qualcosa per i neri in America?

Posso descrivere la mia esperienza, ma ci sono così tante sfumature. Non posso parlare per tutti perché non siamo dei monoliti, sono anche consapevole che ci sono colori diversi che esistono nella comunità, sono consapevole di essere di pelle chiara, sono consapevole dell’esperienza di donne con la pelle più scura della mia che vivono un’esperienza diversa e non posso sapere fino in fondo come si sentono. Non posso fare altro che ascoltarle. Quello che sta accadendo ovviamente contribuisce a far parlare di noi, ad aumentare la nostra visibilità. Film come quello a cui ho partecipato hanno un ruolo in tutto questo. Sicuramente. E questa è una cosa grandiosa. Si sente sempre più il bisogno di raccontare storie dei neri, tradizionalmente sono storie che sono state intenzionalmente soppresse, manipolate e cambiate per limitare la forza della nostra lotta, del nostro contributo allo sviluppo della società e anche dei nostri trionfi. Stiamo vivendo un rinascimento, stiamo raccontando le nostre storie, stiamo cominciando a vederle su un palcoscenico più grande e credo che raccontare quella verità sia il primo passo per andare avanti. Ed è molto importante perché bisogna finalmente valorizzare il contributo che la mia gente ha dato alla storia, non solo a quella dei neri ma alla storia americana e a quella del mondo.