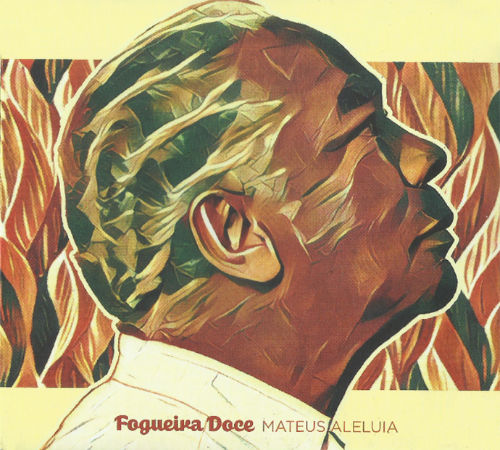

Il disco del musicista nordestino Mateus Aleluia ripercorre in senso contrario le rotte percorse dalle navi negriere per deportare gli schiavi dall’Africa a Bahia.

La carriera di Mateus Aleluia è un viaggio che ripercorre in senso retrogrado le rotte che le navi negriere percorrevano per deportare gli schiavi dall’Africa in Bahia. Il punto di partenza geografico si colloca a Cachoeira, un piccolo centro nel recôncavo baiano. Sul piano temporale, invece, siamo a cavallo tra gli anni Sessanta e Settanta. In quel periodo, tra le band più interessanti che il panorama musicale brasiliano offre, ci sono i Tincoãs, trio formato da Heraldo, Dadinho e lo stesso Aleluia. La loro musica, un concentrato di canti rituali del candomblé, di musica barocca e ritmi africani, ha influenzato la maggior parte degli artisti che oggi conosciamo, nonostante un’esigua discografia costituita da soli quattro titoli. Per tornare al viaggio di Aleluia, il punto d’arrivo è Luanda, capitale dell’Angola dove l’artista ha trascorso diciannove anni approfondendo non solo i ritmi africani ma anche e soprattutto l’eredità africana che influenza ancora oggi il Brasile. In questo percorso di autoconsapevolezza musica e culturale, che dura ormai da cinquant’anni, esistono tappe fondamentali rappresentate da aneddoti, storie e dischi, l’ultimo dei quali è stato pubblicato all’inizio del 2017. «Fogueira Doce», prodotto da Alê Siqueira, arriva esattamente dopo sette anni da «Cinco Sentido», ma rispetto al precedente sembra assolvere ad un compito più importante. Il lavoro, infatti, colma una lacuna che da tempo affliggeva il mercato musicale brasiliano per quel che riguarda l’eredità del sincretismo religioso. Tranne pochi eccezioni – come il disco «Ascenção» di Serena Assumpção – gli artisti che hanno tentato di colmare questa lacuna sono rimasti al di sotto della aspettative. «Fogueira Doce», invece, si colloca come un caposaldo della discografia nordestina, riuscendo a interpretare magistralmente un universo culturale assai complesso come quello delle religioni sincretiche e restituendo il giusto peso all’eredità africana nella musica del Nordest.

Cosa è successo in questi sette anni di silenzio discografico?

La forza stessa della vita, parafrasando Khalil Gibran.

Qual è il filo conduttore di questo disco?

«Fogueira Doce» è ispirato a due visioni avute in due momenti distinti della mia vita a Luanda: una all’alba e l’altra al tramonto. In entrambi i momenti ho rivisto il periodo in cui ho vissuto in Brasile e gli anni trascorsi in Angola. Per me è stata una sorta di psicoterapia, una regressione che mi ha permesso di comprendere meglio il mio passato e di prepararmi al futuro. Il disco incarna esattamente questa esperienza.

Come sono nati i brani?

Alcuni dalle collaborazioni che ho avuto nel corso degli anni con alcuni musicisti. Altri sono più recenti, ma tutte le composizioni si arricchiscono di nuovi arrangiamenti. Filha! Diga o que vê, composta con Dadinho nel 1983 in lingua yoruba, in «Fogueira Doce» viene proposta per coro ed è cantata in portoghese. Convênio no Orum, invece, l’ho scritta nel 2003 insieme a Carlinhos Brown. Per il resto, sono tutte musiche che raccontano particolari momenti della mia vita. A scegliere il repertorio mi ha aiutato il produttore Alê Siqueira.

Nel disco si apprezza una chiara impronta africana. In che modo i diciannove anni vissuti in Angola hanno influenzato la tua musica?

La cultura africana contamina quella brasiliana dai tempi della deportazione degli schiavi africani che giungevano soprattutto in Bahia. Tale fenomeno si apprezza nelle manifestazioni ritualistiche dei culti religiosi come il candomblé. L’andamento ritmico di quella che chiamiamo MPB ricalca fedelmente i colpi sacri dei tamburi del candomblé. A questo si aggiunge il fatto che molte parole oggi comuni nel portoghese, soprattutto in Bahia, derivino da lingue africane come il bantu che, secoli fa, si sono mescolate con gli idiomi dei nativi brasiliani. Per tornare alla tua domanda, «Fogueira Doce» è ovviamente influenzato dai miei diciannove anni in Angola e offre una visione storica e artistica dell’Angola moderna che è ben lontana dai luoghi comuni che esistono in Brasile.

In questo lavoro ci sono anche molti riferimenti alla musica barocca cattolica…

In un modo o nell’altro siamo il risultato dell’incontro tra la cultura africana, quella europea e quella degli Indios brasiliani. Non sono stato certo io a voler mescolare il barocco con le sonorità africane. È stato un processo del tutto naturale.

Eri membro dei Tincoãs. Quale eredità ha lasciato la band a te e alla musica brasiliana?

Credo che il lavoro dei Tincoãs, e quello di molti altri artisti brasiliani capaci di mantenere un legame stretto con la cultura afro-brasiliana anche prima di noi, abbia contribuito a dimostrare come l’espressione musicale nei terreiros di candomblé non sia una manifestazione folcloristica ma un genere musicale dotato di una propria struttura ritmica, armonica e melodica la cui interpretazione è in grado di trasportare in uno stato meditativo che può indurre l’individuo allo studio di sé stesso.

Sei stato definito «la voce dei reietti». Cosa ne pensi?

I reietti hanno una sola voce e io ne rappresento una piccola parte. Se ti interessa approfondire la questione e capire perché mi ritengo parte di questo coro, ti consiglio di leggere il libro Belínda di Edmar Bacha. É un racconto immaginario, ma è così reale…

Quali sono i tuoi progetti?

Al momento giusto parleranno da soli. E io parlerò di loro.

Pietro Scaramuzzo